近50年華中地區霾污染的特征

譚成好,趙天良,2*,崔春光,羅伯良,張 磊,白永清(.南京信息工程大學中國氣象局氣溶膠-云-降水重點開放實驗室,江蘇 南京 200;2.南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,江蘇 南京200;.中國氣象局武漢暴雨研究所,湖北 武漢 0205;.湖南省氣象科學研究所,湖南 長沙 0007)

近50年華中地區霾污染的特征

譚成好1,趙天良1,2*,崔春光3,羅伯良4,張磊1,白永清3(1.南京信息工程大學中國氣象局氣溶膠-云-降水重點開放實驗室,江蘇 南京 210044;2.南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,江蘇 南京210044;3.中國氣象局武漢暴雨研究所,湖北 武漢 430205;4.湖南省氣象科學研究所,湖南 長沙 410007)

基于1962~2011年霾日觀測資料,使用線性回歸、聚類分析及相關分析等統計方法分析了近50年華中地區霾污染的時空變化特征及其成因.結果表明,華中地區的霾高發中心位于河南中北部、湖北中西部和湖南中部人口集中的氣溶膠濃度高值區,其中霾日數最多的站點為河南新鄉,年均達到 79.1d.霾的季節性變化表現為冬季霾日數最多,夏季最少,霾污染是典型的冬季大氣環境事件.但隨著近年春夏秋三季霾日的增加,華中地區霾污染的季節性差異減小.城市地區是華中霾污染嚴重的區域.近 50年污染地區霾發生頻率增多,而相對清潔地區霾污染發生頻率減少.華中地區大氣環境呈現出兩極分化的變化特征.近50年來華中地區霾日增加受人為污染物排放加強和東亞季風減弱的共同影響.

華中地區;霾污染;變化趨勢;統計分析

霾污染是指浮游在近地面大氣中的顆粒物大量累積,使得大氣水平能見度小于 10km的空氣普遍渾濁的現象[1].近年來由于城市化擴張和工業建設加速,我國部分地區污染物排放集中,二次氣溶膠污染加重,灰霾等大氣污染事件頻發,引起社會的廣泛關注[2-4].

觀測資料表明,我國的霾天氣主要分布在人口集中的地區,其中華東的長三角地區、華南的珠三角以及華北的京津冀地區均為霾污染頻發的區域,這些地區大中城市的霾日數比鄉村多[5-6].不同區域霾的發生呈現出季節差異性,華東地區霾日出現最多的季節為冬季,最少的季節為夏季,而京津冀地區則為冬季和夏季霾日都較高[7-9].在霾污染發生的過程中,大氣物理化學過程形成的二次氣溶膠主導著霾污染變化的大氣顆粒物濃度[10-11].就長期變化而言,在過去的 50年間我國霾發生的頻率總體上呈上升的趨勢,尤其是經濟發展和人口增長迅速的東部和南部地區,霾日數逐年增加[12-13].其中城市和鄉村的霾日變化有顯著的差異,大城市站的霾日數增加明顯[14-15].我國霾的發生不僅受大氣污染物源排放量的影響,同時霾的變化趨勢也與風速等氣候因子密切相關[16-18].

華中地區處于黃河中下游和長江中下游,包括河南、湖北和湖南三省,其區域位置獨特,北部與華北平原的京津冀接壤,東部與華東長江三角洲地區相鄰,南伸可達包括珠江三角洲的華南地區,西部則與四川盆地和關中平原相連.然而目前對霾污染的研究主要集中在華北、華東以及華南等主要空氣污染地區,對我國華中地區的霾的分析也只是集中在個別城市和省份,鮮有對華中整個地區霾污染的氣候分析探討[19-20].隨著華中區域經濟的發展,發生頻率越來越高的霾已成為影響該區域空氣質量的主要難題[21-22].同時由于其所處的特殊地理位置,華中地區和我國中東部其它地區大氣污染之間的相互影響也是大氣環境研究亟待認識的問題之一.鑒于此,本研究使用華中地區 1961~2011年間的霾日觀測資料,采用線性趨勢分析和聚類分析等方法,研究了華中地區霾污染的氣候特征,并探討了排放源和東亞季風對區域霾污染變化的影響,旨在為華中霾污染的治理提供參考.

1 資料與方法

1.1數據資料

為了分析華中地區大氣霾污染的長期變化特征,本文使用了國家氣象信息中心整編的經過質量控制和檢驗的 1962~2011年全國霾日等逐日數據[23].在霾日的判別時,使用的是氣象觀測資料的霾日均值法[15].即對每日觀測的每次能見度及對應時次的相對濕度分別作日平均,當所得日平均能見度小于 10km,且日平均相對濕度小于 90%,并排除降水、吹雪、雪暴、揚沙、沙塵暴、浮塵和煙幕等低能見度事件的影響,則定義當天為一個霾日.由于1980年以前能見度的氣象業務觀測以等級的形式記錄,而1980年及以后能見度觀測為具體的距離數值,因此依照秦世廣等[24]的能見度換算方法,將 1980年之前的能見度等級換算為能見度距離.即先將1980年及之后各站點的能見度距離資料參照觀測等級標準轉換為等級,在各等級區間內,求得能見度距離的平均值,再將其能見度平均值分別帶入到1980年前的對應能見度等級中,據此將能見度資料統一為以“km”為單位的距離值.在剔除了有資料缺失和部分建站時間較晚的站點后,最終使用的是1962~2011年間華中3省(河南,湖北,湖南)共52個氣象站的觀測資料.這些觀測站大體均勻地覆蓋了整個華中地區, 使用其霾日的觀測資料對華中地區的霾的氣候特征進行統計分析.在分析霾污染變化的相關因子時,取用1962~2010年與霾日觀測相對應的地面風速觀測資料,同時結合MODIS 遙感監測所得2001~2011年平均氣溶膠光學厚度(AOD)資料(http://modis-atmos.gsfc. nasa.gov)以 及Carbon Dioxide Information Analysis Center 提供的1962~2010年CO2排放總量資料(http://cdiac.ornl.gov)進行探討.本文所用人口數據為中國科學院資源環境科學數據中心提供的2003年全國人口分布數據.

1.2研究方法

在探討霾日數和風速等要素的年際變化時,使用建立一元回歸方程的線性趨勢分析方法,即用線性回歸系數來表征要素的年際變化趨勢.霾日數與風速、污染源排放間的相關系數采用線性相關性分析方法求算,所得相關系數可以用來表征兩者間的相關性.以上計算得到的的系數,均運用相關系數檢驗法進行顯著性檢驗.

在分析不同類型站點的霾污染變化時,使用聚類分析的方法.由于聚類分析是根據事物本身的特性研究個體分類的統計分析方法,基本思想認為研究變量間有相似性,因此本文據此對霾污染不同程度的站點進行劃分,對華中地區各類站點霾污染的分布和變化規律進行聚類分析.

2 結果分析

2.1霾污染的空間分布

圖1a為華中地區年均霾日分布.霾日數超過30d/a的站點,主要分布于河南中北部、湖北中西部以及湖南中部,而河南東南部、湖北東南部和湖南南部的霾日數則較少(<10d/a),這說明華中地區霾污染分布不均勻,呈現出顯著的地域差異.霾污染最嚴重的站點為河南新鄉,年均霾日數高達79.1d,其次為湖北老河口、河南鄭州、湖北宜昌和河南南陽,年均霾日數分別達到 55.1,46.3, 45.7,44.5d.霾污染出現最少的站點為湖南南岳衡山,年均霾日數只有0.1d,其次為河南固始、湖北五峰、河南西峽和湖南平江,其年均霾日數分別為 0.3,0.5,0.9,0.9d.華中地區的地勢為西高東低,西部有秦嶺、巫山等山脈,東部自北向南分別為華北平原和長江中下游平原,該區域 AOD與人口密度的分布相一致,兩者均表現為中東部高而西部低(圖1b).結合華中地區的霾日分布可知,華中霾污染的分布受工業化和城市化導致的氣溶膠高排放的影響.相對于霾日數少的站點,霾日數多的站點AOD高,即這些區域的氣溶膠濃度高,且多為城市區域,這些地區由于人口集中,人類活動頻繁,為霾的形成提供了人為污染源排放條件,導致區域霾污染嚴重.此外,與河南北部接壤的還有源排放強的河北、山東等省,在東亞冬季風的氣象條件下可對華中地區形成污染物外源輸送,更進一步促進霾的形成.

圖1 華中地區1962~2011年均霾日數分布(a)和2001~2011年AOD分布(b)Fig.1 Distribution of (a) the average annual haze days during 1962~2011 and (b) the mean AOD during 2000~2011 in Central China with contour lines representing the population density in 2003

2.2霾污染的季節分布特征

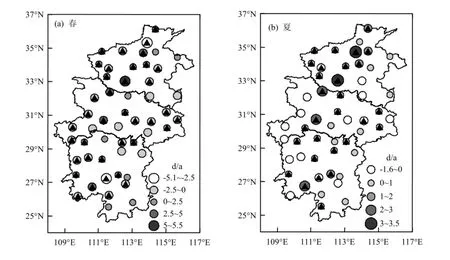

華中地區霾污染表現出明顯的季節變化(圖2),冬季的霾日數最多,其次為秋季和春季,霾日數最少的季節為夏季.冬季霾日數遠超夏季,說明霾污染在華中地區是典型的冬季污染事件.4個季節霾日最多的站點均為河南新鄉,湖北老河口和湖北宜昌次之.冬季除了河南西部、湖北西部以及湖北東南部的站點以外,大部分地區霾日數都在6d以上.春季和秋季霾污染的分布格局和冬季相似,但霾日數的量值有所減小.夏季位于湖南中部和河南東部的霾日高值區范圍減小,只在河南中部和湖北中部有站點霾日數超過4d,其他大部分站點的霾日數都在2d以下.各個季節霾日數多的站點與年均霾日數多的站點分布相似,即大部分年均霾日數多的站點,在各個季節都比霾日數少的站點霾污染嚴重.結合霾污染形成的特點,華中地區霾污染的這種季節特征有自然氣象條件與人為排放源兩方面的原因.冬季天氣形勢穩定,有利于氣溶膠粒子的累積,而夏季華中地區頻繁的降水和夏季風氣象條件有利于粒子的濕沉降和擴散.并且冬季取暖燃煤等人為活動使得源排放增強,提供霾形成的顆粒物和污染氣體,在氣象條件的共同作用下導致冬季華中地區霾日數大于其他3季[25].

圖2 1960~2011年華中地區霾日數春季,夏季,秋季和冬季季節平均分布Fig.2 Seasonal distribution of haze days over Central China in spring, summer, fall and winter averaged over 1960~2011

2.3霾污染變化趨勢的分布

圖3 1960~2011年華中地區霾日變化趨勢分布Fig.3 Spatial distribution of linear trends in annual hazedays from 1960~2011 over Central China

圖3為華中地區霾日變化趨勢的空間分布, 這50年間霾日增多的站點主要集中于河南西部和中部,湖北中部,以及湖南中北部.霾日減少的站點則主要位于河南和湖北東部,以及湖南與湖北交界地區.在變化趨勢通過 90%顯著性檢驗的站點中,霾日增長率最大的5個站分別為河南南陽(23.36d/10a)、河南鄭州(19.62d/10a)、湖北老河口(18.37d/10a)、湖北宜昌(17.50d/10a)和湖北武岡(16.65d/10a).而霾日減少最為明顯的5個站點則是湖南邵陽(-17.35d/10a)、湖南衡陽(-6.14d/10a)、湖北武漢(-6.06d/10a)、湖北來鳳(-5.60d/10a)和湖南吉首(-4.28d/10a).

50年間站點霾日數的各個季節年際變化趨勢(圖4)表明,不同站點霾日的變化趨勢具有明顯的季節性差異.總的來說,冬季的變化幅度最大,而夏季變化幅度最小.結合霾日的季節分布和霾日變化趨勢分布可知,對于河南中部,湖北中部和湖南中西部霾日數多的站點而言,大部分在各個季節均表現出了增加的趨勢,表明這些區域霾污染發生的頻率在各個季節均有所增加.位于湖北西部和湖南西北部霾日數減少的站點則在各個季節均表現出了減少的趨勢.

2.4霾污染的年際變化趨勢

霾日的年際變化(圖5)表明,這50年間華中地區霾日數呈增加的趨勢,霾日增長率為2.6d/10a.1970年以前,平均霾日數均小于 10d/a,此后表現出波動上升的趨勢,在1979年達到一個高值 20.9d/a.2000年以后霾日數增加明顯,最大值出現在2011年,達到27d/a.這表明21世紀以來華中地區霾污染事件頻發,空氣質量嚴重惡化.

圖4 1960~2011年華中地區霾日春季,夏季,秋季和冬季年際變化的線性趨勢分布Fig.4 Spatial distribution of linear trends in seasonal haze days in spring, summer, fall and winter from 1960~2011 overCentral China

圖5 華中地區區域平均霾日數四季年際變化Fig.5 Interannual variations in seasonal haze days averaged over Central China

由圖5可知,1962~2011年間4個季節的霾日數整體呈現出了波動增長的趨勢.在 1970年之前,4個季節的霾日數均較少,而 1970年以后,冬季霾日數迅速增加并超過了其他 3個季節.1970~2000年間,霾日整體表現為冬季霾日數最多,夏季霾日數最少.進入21世紀后,4個季節的霾日數均呈現出顯著的增長,其中以秋季霾日增長最為明顯,在2002和2007年秋季的霾日數甚至超過了冬季的霾日數.并且夏季霾日數也逐步增長接近春季的霾日數,在2010年超過了春、秋兩季.這表明,雖然大部分時間華中地區冬季霾日數偏多,但霾污染發生的季節差異正減小,各個季節霾發生的頻次都有所增加.

2.5霾污染的聚類分析

使用聚類分析的方法,把除海拔較高的南岳站以外的51個站點按照年均霾日數,均等聚類劃分為 3類站點,分別為污染嚴重的站點(>14.9d/a)、正常污染的站點(5.6~14.9d/a)和相對清潔的站點(<5.6d/a)(表1).統計其中的站點類型,發現在污染嚴重的站點中,有 13個站為城市站點,4個站為非城市站點.正常污染的站點中,有10個城市站點,7個為非城市站點.而在相對清潔的站點中,城市站點為4個,非城市為13個.這表明污染嚴重的站點中,大部分為城市站點,而相對清潔的站點中,則以非城市站為主.根據站點類型,分別對城市和非城市站點霾日數做 50年平均,得到城市站點的年均霾日為21.1d/a,非城市站點的年均霾日為 8.6d/a,城市站點的平均霾日數為非城市站點的2.5倍.這種顯著的差異表明,在華中地區,城市站點的霾污染發生頻率比非城市站點要高,即城市站點的污染程度比非城市站的更嚴重.

表1 華中地區霾日聚類分析中3類站點統計Table 1 Statistics of 3groups of stations in cluster analysis over Central China

就霾日數的年際變化而言,聚類分析所得的3類站點呈現出了不同的變化趨勢(圖6).線性變化趨勢表明,污染嚴重和正常污染的站點霾日數整體呈增加趨勢,變化趨勢分別為 6.9,1.3d/10a,清潔站點的霾日數則表現為減少的趨勢,變化趨勢為- 0.3d/10a,三者均通過了95%的顯著性檢驗.污染嚴重的地區霾日數持續增加.正常污染的地區霾日雖然整體呈上升趨勢,但在 1980~2000年間,霾日數還有一定程度的下降.而相對清潔的地區則表現為減少的趨勢.這說明近50年華中霾污染嚴重的地區空氣質量不斷惡化,而空氣相對清潔地區空氣質量持續好轉,呈現出了一種兩極分化的大氣環境變化特征.

2.6影響霾污染變化的因子

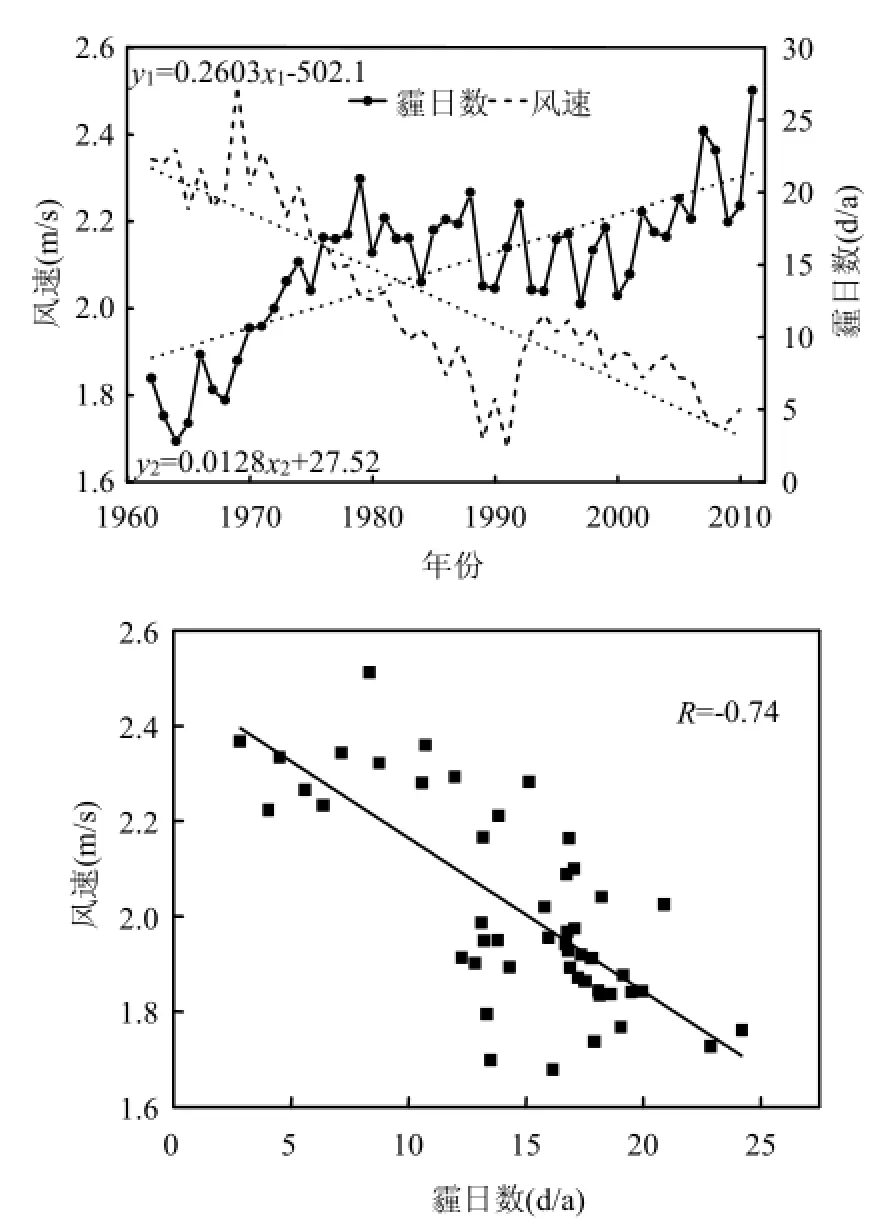

強排放源和靜穩天氣通常是導致霾污染發生的兩個主要因子,大氣污染物排放源的增強為霾污染的形成提供物質基礎,另一方面,靜穩氣象條件有助于大氣污染物的累積,使得霾發生的頻率增加[25-26].圖 7和圖 8分別給出了華中地區CO2排放量年際變化和平均地面風速的年際變化,并分別對其與年均霾日進行了相關性分析,相關系數均通過了99%的顯著性檢驗.

圖6 污染嚴重站點,正常污染站點和相對清潔站點的霾日年際變化Fig.6 Interannual variations in haze days over most polluted, general polluted and relatively clean stations

根據華中地區CO2源排放的年際變化,可以將華中地區的大氣污染物排放分為2個階段,第1階段為 1960~2002年,這一時期段為污染物排放緩慢增長的階段.第2階段為2002~2010年,在這期間污染物排放快速增長,并在 2010年達到CO2排放量的最大值484Tg/a,是1960年的18.8 倍,表明在這50年間華中地區污染物排放明顯地增加.CO2排放與華中霾日年際變化的相關系數達到0.65,說明大氣污染物排放量增加,是引起華中地區霾污染發生頻率增多的重要因素之一.另一值得注意的是當污染物低排放水平時,隨排放源增加,霾日變化并不明顯,而在污染物排放達到高水平時,排放源增強會導致霾日數迅速增加.這表明,華中地區大氣污染物排放強度和霾污染的變化呈現非線性的關系.

圖7 華中地區CO2排放量年際變化及與霾日的相關性Fig.7 Interannual variations of CO2emission and the correlation with haze frequency over Central China.

近50年華中地區風場的年際變化表明,這一地區地面風速呈現年際減弱的趨勢,減弱趨勢為-0.12m/(s·10a).地面風速的減弱會導致氣溶膠的擴散衰減,使得氣溶膠易于聚集,為霾污染發生提供有利的氣象條件.對兩者進行相關性分析,兩者相關系數為-0.74,表明華中地區霾污染與風速變化呈顯著的負相關.東亞季風區近地面風速的氣候分析證實,我國季風區包括華中地區近幾個世紀季風持續減弱[27-29].這一東亞季風氣候變化特征導致近地面風速的年代際和年際衰減,從而加劇了華中地區的霾污染.此外,城市化進程對城市下墊面特征的改變,也可能影響地面風速呈現出的減弱趨勢.

圖8 華中地區平均霾日數與平均地面風速年際變化及相關性Fig.8 Interannual variations in regional averages of haze frequency and surface wind speed (left panel) as well astheir correlations (right panel) over Central China.

3 結論

3.1華中地區霾污染分布具有明顯的空間差異,霾多發的站點主要分布于河南中北部、湖北中西部以及湖南中部,這些站點所處的位置主要是人口集中的氣溶膠濃度高值區.

3.2霾污染的分布呈現出明顯的季節性變化,空間分布而言,霾污染嚴重的站點在各個季節霾發生頻率都較高.年際變化而言,大部分年份冬季霾發生的頻率最高,即霾污染是典型的冬季大氣環境事件.但隨著其他季節霾日數的增加,霾污染的季節差異近年來逐步減小.

3.3城市地區的霾污染比非城市地區嚴重.污染嚴重的地區霾發生頻率呈增多趨勢,而相對清潔的地區霾發生頻率減少,大氣環境呈現出了兩極分化的特征.

3.4近 50年來華中霾日數的增長,一方面與區域人為排放源增強有關,另一方面在東亞季風氣候變化的背景下,也與該地區地面平均風速的減弱相關.人為源排放和氣候變化因素的共同作用使得華中地區霾污染發生的頻率越來越高.

[1] 中國氣象局.地面氣象觀測規范 [M]. 北京:氣象出版社, 2003:21-27.

[2] Chan C K, Yao X. Air pollution in mega cities in China [J]. Atmospheric environment, 2008,42(1):1-42.

[3] Wang L, Jang C, Zhang Y, et al. Assessment of air quality benefits from national air pollution control policies in China. Part II:Evaluation of air quality predictions and air quality benefits assessment [J]. Atmospheric Environment, 2010,44(28):3449-57.

[4] Huang R J, Zhang Y, Bozzetti C, et al. High secondary aerosol contribution to particulate pollution during haze events in China [J]. Nature, 2014,514(7521):218-222.

[5] 胡亞旦,周自江.中國霾天氣的氣候特征分析 [J]. 氣象, 2009, 35(7):73-78.

[6] Che H Z, Zhang X Y, Li Y, et al. Haze trends over the capital cities of 31 provinces in China, 1981~2005 [J]. Theoretical and Applied Climatology, 2008,97(3/4):235-42.

[7] 高歌.1961~2005年中國霾日氣候特征及變化分析 [J]. 地理學報, 2008,63(7):761-768.

[8] 趙普生,徐曉峰,孟偉,等.京津冀區域霾天氣特征 [J]. 中國環境科學, 2012,32(1):31-36.

[9] 廖曉農,張小玲,王迎春,等.北京地區冬夏季持續性霧-霾發生的環境氣象條件對比分析 [J]. 環境科學, 2014,35(6):001.

[10] Huang R J, Zhang Y, Bozzetti C, et al. High secondary aerosol contribution to particulate pollution during haze events in China [J]. Nature, 2014,514(7521):218-222.

[11] Zhang R, Jing J, Tao J, et al. Chemical characterization and source apportionment of PM2.5in Beijing: seasonal perspective [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2013,13(14):7053-74.

[12] 吳兌,陳慧忠,吳蒙,等.三種霾日統計方法的比較分析--以環首都圈京津冀晉為例 [J]. 中國環境科學, 2014,34(3):545-554.

[13] 吳兌.關于霾與霧的區別和灰霾天氣預警的討論 [J]. 氣象, 2005,31(4):3-7.

[14] 史軍,崔林麗.長江三角洲城市群霾的演變特征及影響因素研究 [J]. 中國環境科學, 2013,33(12):2113-2122.

[15] 吳兌,吳曉京,李菲,等.1951—2005年中國大陸霾的時空變化 [J]. 氣象學報, 2010,68(5):680-688.

[16] 王業宏,盛春巖,楊曉霞,等.山東省霾日時空變化特征及其與氣候要素的關系 [J]. 氣候變化研究進展, 2009(1):24-28.

[17] 魏文秀,張欣,田國強.河北霾分布與地形和風速關系分析 [J].自然災害學報, 2010,19(1):49-52.

[18] 王珊,修天陽,孫揚,等.1960—2012年西安地區霧霾日數與氣象因素變化規律分析 [J]. 環境科學學報, 2014,34(1):19-26.

[19] 張方,顧萬龍,姬興杰.河南 1981年以來霾日變化特征分析[J]. 災害學, 2014,29(2):65-68.

[20] 廖玉芳,吳賢云,潘志祥,等.1961-2006年湖南省霾現象的變化特征 [J]. 氣候變化研究進展, 2007,3(5):260-265.

[21] 孫彧,馬振峰,牛濤,等.最近40年中國霧日數和霾日數的氣候變化特征 [J]. 氣候與環境研究, 2013,18(3):397-406.

[22] Wang Y S, Yao L, Wang L L, et al. Mechanism for the formation of the January 2013 heavy haze pollution episode over central and eastern China [J]. Science China Earth Sciences, 2013,57(1):14-25.

[23] 丁一匯,柳艷菊.近 50年我國霧和霾的長期變化特征及其與大氣濕度的關系 [J]. 中國科學:地球科學, 2014,44(1):37-48.

[24] 秦世廣,石廣玉,陳林,等.利用地面水平能見度估算并分析中國地區氣溶膠光學厚度長期變化特征 [J]. 大氣科學, 2010, 34(2):449-456.

[25] 符傳博,丹利.重污染下我國中東部地區1960~2010年霾日數的時空變化特征 [J]. 氣候與環境研究, 2014,19(2):219-226.

[26] Wang H, Xu J, Zhang M, et al. A study of the meteorological causes of a prolonged and severe haze episode in January 2013 over central-eastern China [J]. Atmospheric Environment, 2014, 98:146-157.

[27] Xu M, Chang C P, Fu C, et al. Steady decline of east Asian monsoon winds, 1969-2000: Evidence from direct ground measurements of wind speed [J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2006,111:1-8.

[28] Hung C, Kao P. Weakening of the winter monsoon and abrupt increase of winter rainfalls over northern Taiwan and southern China in the early 1980s [J]. Journal of Climate, 2010,23(9):2357-2367.

[29] Jiang Y, Luo Y, Zhao Z, et al. Changes in wind speed over China during 1956-2004 [J]. Theoretical and Applied Climatology, 2010, 99(3/4):421-430.

Characterization of haze pollution over Central China during the past 50 years.

TAN Cheng-hao1, ZHAO Tian-liang1,2*, CUI Chun-guang3, LUO Bo-liang4, ZHANG Lei1, BAI Yong-qing3(1.Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;2.Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;3.Institute of Heavy Rain, China Meteorological Administration, Wuhan 430205, China;4.Institute of Meteorological Sciences of Hunan Province, Changsha 410007, China).

China Environmental Science, 2015,35(8):2272~2280

Based on the observational data of haze occurrences from 1962 to 2011, the temporal-spatial variations of haze pollution and the causes over Central China were discussed by using statistical methods, such as linear regression, cluster and correlation analysis. It was found that haze pollution occurred frequently in the areas of northern-central Henan, western-central Hubei and central Hunan, where the population was relatively dense with high aerosol concentrations. The station with the most frequent haze events was Xinxiang in Henan province, reaching 79.1d/a. The seasonal variations showed that the heaviest haze pollution happened in winter and the slightest haze occurred in summer. Haze pollution was a typical atmospheric environment incident in winter over Central China. These seasonal differences became obscure with the increases of haze frequency in spring, summer and fall. High haze pollution was spatially centred over the urban area. The increasing and decreasing trends in haze occurrences were identified respectively in the polluted region and the relatively clean region over the recent 50years, revealing the polarization in air environment change over Central China. Haze events in Central China were highly related to the increasing anthropogenic emissions and the decreasing East Asia monsoon over the region during the past 50years.

Central China;haze pollution;variation trend;statistical analysis

X513

A

1000-6923(2015)08-2272-09

2015-01-17

國家科技支撐計劃課題(2014BAC22B04);江蘇省科技支撐計劃社會發展重大研究項目(BE2012771);南京信息工程大學人才啟動基金(20110304);PAPD;湖北省氣象局科技發展基金(2015Y04)

* 責任作者, 教授, tlzhao@nuist.edu.cn

譚成好(1991-),男,湖南湘潭人,南京信息工程大學碩士研究生,主要從事大氣環境氣候分析和數值模擬.