基于大渦模擬的螺旋槳水動力特性分析

陳慕豪,胡政敏,張 瑞,公 晨

(華中科技大學船舶與海洋工程學院,湖北 武漢 430074)

0 引言

螺旋槳作為目前最主要的推進器,對其水動力性能的研究具有十分重要的意義。數值模擬作為一種周期短、成本低、能夠獲得完整直觀流場信息的方法,已成為螺旋槳設計和分析的重要手段之一。目前,螺旋槳的理論方法主要有升力線理論、升力面理論和面元法。升力線理論采用二維機翼剖面來處理問題,沒有考慮槳葉三維曲面的影響,適用于輕中載槳;升力面理論采用槳葉片拱弧面上連續分布的附著渦,來替代葉片的作用,可以準確地預報螺旋槳水動力性能,但對槳葉面壓力分布、尾流場等預報不夠精確;面元法理論通過在物面上布置源匯、偶極子和渦等來滿足邊界和庫塔條件,可準確預報水動力系數和表面壓力分布,也被廣泛應用于船用螺旋槳的理論分析和數值計算[1]。

國內外有關螺旋槳的數值計算主要是采用基于不同湍流模式RANS方程求解,取得了與試驗較為吻合的結果[2]。2006年之后,在國際水動力會議上有學者開始著手大渦模擬對船-槳互相干擾、槳周圍流場等的研究,得到較好結果[3]。大渦模擬(LES)將比網格尺度大的湍流運動用N-S方程直接數值求解,小渦對大渦的影響通過近似模型來考慮,可以更加真實精確地得到螺旋槳流場中微觀湍流結構及渦結構,可以更加精確地預報螺旋槳的性能[4]。

1 控制方程

要實現大渦模擬,首先需要建立數學濾波函數,將瞬時運動中尺度比濾波函數尺度小的渦濾掉,分解出描述大渦運動的方程,小渦對大渦的影響則通過在大渦運動方程中引入附加應力項來體現[5]。

在LES方法中,用濾波函數處理瞬時狀態下的Navier-Stocks方程及連續性方程,有:

式中,Δi為沿i方向的網格尺寸;為Smagorinsky常數,一般取Cs=0.065~0.2。為使Smagorinsky渦黏模型更好地適應近壁面的湍流邊界層,計算中一般用式(6)來處理壁面附近的摩擦速度和剪切應力,避免了渦黏系數在壁面附近耗散過大,減少了近壁面網格數目[6]:

式中:y+為到壁面的最近距離;A+為半經驗常數,取25.0;Cs0為Van Driest常數,取0.1。

2 螺旋槳敞水性能預報

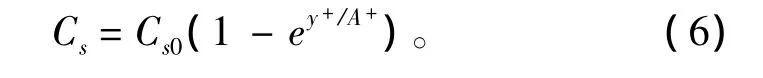

選取DTMB4381標準螺旋槳來作為螺旋槳敞水性能研究對象,用 Matlab和Catia完成建模[7],其直徑為0.3048 m,轂徑比0.2,斜側角0,無縱傾,三維模型如圖1所示。

圖1 DTMB4381螺旋槳三維模型Fig.1 3D model of DTMB4381 propeller

與螺旋槳模型試驗相對應,模型槳周圍流域取為一圓柱型區域。綜合考慮計算資源和螺旋槳周圍受擾動水流的充分發展,取上游2.5 D,下游7D,徑向5D,其中D為螺旋槳直徑。

整體計算域分為螺旋槳所在旋轉域和外流域,2個域之間通過interface來交換數據,本篇采用ICEM全結構網格劃分的方法和動網格技術[8],基于大渦模擬來對螺旋槳的水動力性能進行計算。螺旋槳附近的結構網格數約為127萬,整個計算域的網格約為280萬。圖2為計算模型的網格分布示意圖。

圖2 螺旋槳表面上網格劃分Fig.2 Grid division of the propeller

計算采用基于Ansys Workbench參數化設計的方法:

1)速度入口:計算域來流段設置為velocityinlet,速度的大小設為參數輸入;

2)壓力輸出:計算域去流段設置為pressureoutlet,將推力和扭矩設置為參數顯示;

3)壁面無滑移條件:螺旋槳、槳轂、槳軸表面均為wall;

4)Interace:由于需要模擬螺旋槳旋轉運動,包裹螺旋槳的內圓圓柱旋轉域和外圓柱交界面設置為interface;

5)坐標系:坐標系原點在槳盤面處,來流方向沿負Z方向,X指向水面,坐標系符合右手定則,圖3為參數的設計和結果顯示[9]。

圖3 Workbench參數化設置與結果Fig.3 Parameter settings and results of Workbench

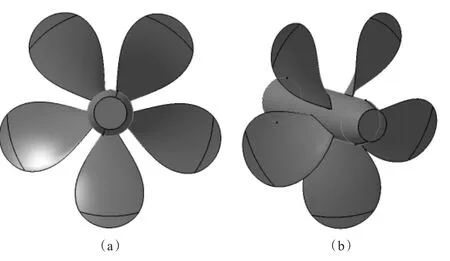

以J=0.7為例,此時螺旋槳的壓力面、吸力面的分布云圖如圖4和圖5所示,5個槳葉面的壓力分布基本相同,壓力面從隨邊到導邊的壓力值逐漸增大,峰值出現在導邊處,而吸力面的中間部分壓力小,導邊和隨邊處相對較大,葉梢處壓力較低。單個葉切面壓力差最大的點位于切面的最大厚度處,這與葉切面承受最大壓力位置一致,葉片的強度得到保證。經過槳盤面處流線分布如圖6所示。

圖4 螺旋槳壓力面壓力分布Fig.4 Pressure distribution of the propeller

圖5 螺旋槳吸力面壓力分布Fig.5 Pressure distribution on suction surface of the propeller

圖6 經過螺旋槳盤面處的流線渦核分布Fig.6 Streamline vortex core distribution around the surface of the propeller

根據槳葉、槳轂在來流方向的推力T和扭矩Q[10],得到

式中,D為螺旋槳直徑;n為螺旋槳轉速。

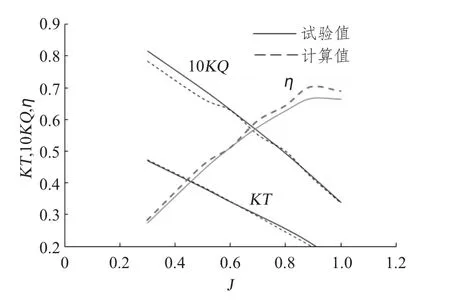

計算時先采用RNG k-ε湍流模型定常求解,以此結果作為大渦模擬的初始場進行非定常求解。時間項采用二階隱式格式離散,動量方程選有界中心差分格式,壓力速度耦合選PISO。對螺旋槳的敞水特性進行預報,分別計算了不同進速系數J對應的KT,KQ和η0,并與實驗值進行比較,如表1、表2和圖7所示,整體的計算誤差在5%以內,并且結果比RNG方法精度更高。

表1 螺旋槳敞水性能計算與試驗值對比Tab.1 Comparison of open water performance results of the propeller between calculation and experiments

表2 螺旋槳推進效率計算與試驗值對比Tab.2 Comparison of propulsion efficiency results of the propeller between calculation and experiments

圖7 螺旋槳敞水性能計算與試驗曲線對比Fig.7 Comparison of open water performance curves of the propeller between calculation and experiments

3 結語

本文基于全結構化網格,采用大渦模擬方法對螺旋槳的敞水性能和無空化非定常水動力性能進行數值預報,通過計算值與試驗值對比,推力系數的誤差最小值僅0.66%,轉矩系數誤差僅0.15%,推進效率誤差僅0.51%。各計算誤差都在5%以內,并且主要集中在1%左右。本文計算結果優于一些科研工作者基于RANS等穩態計算的結果,因此可以作為計算機輔助螺旋槳設計的一種較好方法。

[1]王國強,董世湯.船舶螺旋槳理論與應用[M].哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,2007.

[2]許輝,黃婧,張輪譽.CFD技術在螺旋槳敞水性能預報中的應用[J].武漢理工大學學報(交通科學與工程版),2013(10):998 -1002.XU Hui,HUANG Jing,ZHANG Lun-yu.The application of CFD technique in prediction ofpropelleropen-water performance[J].Wuhan University of Technology(Transportation Science& Engineering),2013(10):998-1002.

[3]黃振宇,繆國平.大渦模擬在水下航行體周圍黏性流場計算中的初步應用[J].水動力學研究與進展,2009,21(2):190-197.HUANG Zhen-yu,MIU Guo-ping.Large eddy simulation of incompressible viscous flow past underwater configuration[J].Journal of Hydrodynamics,2009,21(2):190 -197.

[4]陳敏,姚喜,葛怡君,等.基于大渦模擬的螺旋槳水動力噪聲預報研究[C]//第二十五屆全國水動力研討會暨第十二屆全國屆全國水動力學術會議論文集,2013:433-438.

[5]王福軍.計算流體動力學分析-CFD軟件原理與應用[M].北京:清華大學出版社,2013.

[6]FELTEN F,FAUTRELLE Y,TERRAIL Y D,et al.Numerical modeling of electrognetically-river turbulent flows using LES methods[J].Applied Mathematical Modeling,2004,28(1):15 -27.

[7]吳利紅,董連斌,徐文梅.基于MATLAB和PRO/E的螺旋槳曲面建模方法[J].機械工程師,2010(7):51-58.WU Li-hong,DONG Lian-bin,XU Wen-mei.Modeling method of propeller blade surface on Pro/E and Matlab[J].Mechanical Engineer,2010(7):51 -58.

[8]LAVINI G,PEDONE L,GENUZIO D H.Application of fully viscous CFD codes in the design if non cavitating propellors for passage vessels[C]//First International Symposium on Marine Propulsors,Trondheim,Norway,2009.

[9]李兵.ANSYS Workbench設計、仿真與優化[M].北京:清華大學出版社,2011.

[10]盛振邦,劉應中.船舶原理[M].上海:上海交通大學,2004.