《中圖法》最終用戶版體系結構及可視化研究

卜書慶 (國家圖書館 北京 100081)

《中圖法》最終用戶版體系結構及可視化研究

卜書慶(國家圖書館 北京 100081)

為學術資源導航瀏覽服務的《中圖法》最終用戶版是從資源主題揭示特點以及國外分類法分面體系演變特點出發,基于對《中圖法》體系結構分析及其分類標準優先使用和引用次序對資源聚類結構的影響剖析而提出的。其將資源分類排架與分類檢索功能分離,對原體系改造建立相互聯系的分面結構,并對其可視化進行探討。

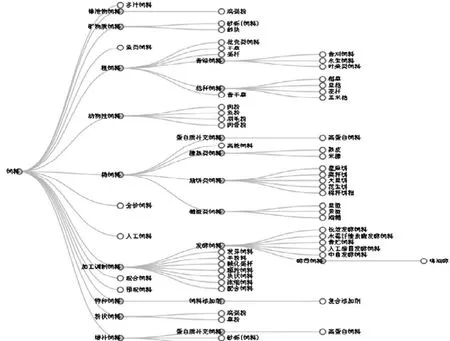

《中圖法》分面體系可視化

1 《中圖法》最終用戶版研制意義

1.1研制目的

隨著信息技術的飛速發展,紙質資源出版周期與電子化資源發布周期縮短,資源量迅速積累并突飛猛進地增長。面對大數據的環境,圖書館及信息組織機構對各種資源的描述與內容揭示出現顧此失彼的信息組織現象,在組織方法上趨于簡單化、大眾化,強調效益化、速度化、市場化。然而在學術領域,被廣泛應用及形式多樣化的學術資源也不可避免地融于簡單大眾化的信息組織中,尤其學術資源所含內容不能被全面準確地揭示,揭示途徑與角度也很難與學術研究用戶的多樣化、專業化需求一致。因此,近些年來,學術資源的深度組織和挖掘越來越多地被研究者及各國信息資源研究機構提出,出現了自建學術資源門戶及學科資源導航平臺,或研究者利用概念模型自擬標簽、自擬知識組織工具整合各類資源等資源組織方法。無論哪一種方法,其主要研究問題在于建立符合用戶瀏覽習慣的、系統的學科資源分類導航體系。即該問題研究的關鍵點在于如何通過適用的知識組織工具對學術資源內容進行深度挖掘與知識組織,以便在大數據環境下使學術資源能夠被有效檢索與應用以及良性地增長。

《中圖法》最終用戶版研制的出發點就在于利用我國長期廣為應用的、業界權威的學術資源組織工具即《中圖法》的最終用戶(讀者、研究者)分類檢索體系進行研究,通過分面分析、多體系的創建以及對《中圖法》列類結構的改造,來滿足多角度、多屬性的資源內容揭示,以及網絡環境下可視化的多樣形式的學術資源服務需求,為學術資源用戶提供各學科資源的深度挖掘及多途徑導航瀏覽體系。同時該版應對《中圖法》分面結構的檢索服務體系與原線性結構的標引體系建立映射,即同一主題不同劃分標準的類號建立關聯索引,解決大數據環境下,我國100多年以來圖書館信息機構已分類組織的中外文各類型學術資源的深度瀏覽與檢索問題。

1.2研制價值

《中圖法》最終用戶版研制的學術價值在于能從理論與技術上解決網絡環境下資源分類體系展開方法與分面顯示(可視化)的現實問題。這與20世紀UDC(《國際十進分類法》)、BC2(《書目分類法》第二版)等非網絡環境下的改造體系分類法的方法也將有所不同,該版需探索網絡環境下如何利用分類法機讀數據開展計算機輔助分面分類的編制,如何在《中圖法》類目體系基礎上實現分面改造,解決網絡環境下適用學術研究用戶瀏覽習慣的分面體系及其電子化展示問題,即分類法可視化應用方法;同時將為自擬學科資源分類體系的用戶提供理論與實踐基礎、可行的構建方法和模型。

《中圖法》最終用戶版研制的應用價值在于將為我國學術資源深度挖掘與揭示帶來便利,不再需要對資源所有屬性通過人工一一標引組織,只需按《中圖法》原體系及規則標引,最終用戶將通過類目體系瀏覽觸發類號索引,檢索到相關分面類號的標引資源,間接達到自動分類的目的。因此,該版可直接降低資源信息組織的勞動強度,提高標引效率、工作效率與檢索準確度,即只通過單線組織與多面映射體系的兼容方法實現多屬性知識資源的關聯檢索與瀏覽問題,從而為學術資源發現、知識發現系統提供不可缺少的知識體系。所以說該版將具有廣泛的應用前景。

2 國外典型分類法體系結構的演變與應用

圖書分類法歷史悠久、使用廣泛,至今仍為全球范圍內構建有序化不同語言的資源內容組織系統的常用方法。19世紀末到20世紀初,國際上曾產生一批分類法理論家與編制家,他們提出了著名的分面分類理論,并在應用與完善該理論基礎上來編制或修改分類法,在世界范圍內形成三足鼎立的三大分類體系,即體系式分類法、體系-分面組配結合式分類法、分面組配式分類法。

1905年,比利時奧特勒首先在《論數字分類法結構》中提出概念分析組配的分面思想,在此基礎上,與拉封丹對《杜威十進分類法》(以下簡稱DDC)第五版的等級體系結構進行了分面改造,出版了UDC。該法成為世界上第一部半分面分類法,即體系-組配式分類法。該法比較全面地揭示了各學科類目間的相互關系與聯系,彌補了體系式分類法單線列舉排列、反映類目相互關系上的不足,可使類目加深加細,適合深度分類揭示學術文獻資料的內涵。UDC至今應用于西方各國科技資源與專利文獻等信息機構,用來組織傳統與非傳統媒介資源。該法至今應用廣泛,有英法德荷俄日等40種語言版本及電子光盤和Web版,成為事實性的國際標準分類法。因此,在網絡環境下,該法也仍然是學術信息資源組織的主流,廣泛應用于各學科門戶網站或主題網關等資源發現工具,如英國著名的SOSIG(Social Science Information Gateway)、PORT(Maritime Information Gateway)等主題網關對其的應用[1]。

UDC編制同期,很多圖書館學家不斷提出分類主要原則并繼續完善分面分類理論,編制或改造修訂出版了一系列體系-組配式分類法。例如,英國分類理論奠基人布朗應用主題分析方法和組配原則,提出“一個主題,一個位置”的分類關聯集中思想,編制出版了《主題分類法》(簡稱SC),被世人稱為分面分類法的萌芽。其分類理論和獨特的分類系統在20世紀以來的分類理論和研究中具有深遠的影響。

1933年,印度圖書館學家阮岡納贊在布朗等前人分類思想的基礎上,系統提出了分面分類理論,編制出版了世界第一部分面組配式分類法——《冒號分類法》。《冒號分類法》依據概念分析與綜合原理建立各類型分面體系,通過各面類目之間的組配來揭示文獻主題。該法主題表達性、容納性、適應性等揭示能力較強,能及時反映新學科、新主題并能為最終用戶提供多途徑類號檢索,但分面組配規則及分類號極其靈活復雜,而且分類體系系統性較差,尤其在網絡環境下很難廣泛應用于學科資源瀏覽導航[2]。

自1969年始,以英國分類學家米爾斯為代表的布利斯分類法協會對美國圖書館學家布利斯出版的《書目分類法》(BC)的體系進行研究并分面改造,于1977年編制出版體系-分面組配式的分類法,即BC2。采用分面分析方法,在BC基本序列不變的基礎上,有助于對基本大類以及傳統學科展開分析,建立明確的等級分面結構、統一的組配規則以及較實用的類號體系。BC2則繼UDC之后又一次突破了傳統分類法修訂方式,為等級體系分類法做分面分類改造提供了成功模式。該分類法在英國、澳大利亞等許多國家被圖書信息系統尤其專業學術資源的圖書信息系統所采用[3]。

進入新世紀后,在資源發現領域的很多研究者考慮開發自己的分類系統和支持工具。例如,倫敦大學學院(University College London,簡稱UCL)圖書館、檔案和信息研究學院于2002年開展FATKS(Facet Analytical Theory in Managing Knowledye Structure,分面分類法在知識結構管理中的應用)研究項目,他們利用分面分析理論,綜合三部體系-分面分類法[即BSO(Broad System of Ordering,《擴展式體系分類法》)、BC2、UDC]的分類數據創建了“人文科學領域的分面分類法”模型,即FATHUM原型。其目的是為資源發現領域提供可行的分面分類法及其編制經驗[4]。

3 《中圖法》體系結構及應用發展問題

在國內,《中圖法》擁有適合中國文獻資源組織的、良好的知識分類基礎和眾多的長期用戶,擁有權威的管理機構以及電子化、網絡化、專業化等多種用戶版本,也是中國傳統的圖書資料分類法經過百余年發展的結晶,因此成為眾多學術資源組織的首選工具。

但在互聯網與計算機應用的大數據環境下,很多學者就《中圖法》單線主題揭示體系不能滿足最終用戶多需求問題,曾多次提出對其分面改造的思路。例如,《中圖法》編委會在20世紀90年代曾就《中國圖書資料分類法》(以下簡稱《資料法》)分面改造召開研討會,探討其改造方法,之后在1999年出版的《資料法》第四版中略有實踐,增加個別復分表等,但沒有解決實際問題[5]。

進入21世紀之后,在全國第三、四、五次情報檢索語言學術研討會等相關主題的研究中,又有很多學者探討同樣問題,但研究思路略有不同,另辟蹊徑,如以陳樹年為代表的學者提出面向21世紀《中圖法》及其標引技術改造研究和提高分類法描述文獻主題的能力,改造《中圖法》體系及標引規則,使之適應計算機檢索思路,其理論思想在《中圖法》第四版修訂以及分類標引規則的國家標準制定中也有一些應用實踐[6];還有以侯漢清為代表的學者提出對《中圖法》進行脫胎換骨改造的思想等[7]。但是,以上研究成果均未得到完全應用,主要存在以下問題:

(1)希望通過多途徑多類目的標引來解決多面體系結構檢索不足的缺陷,從編目時間、成本以及每個標引員的專業信息素養等因素的要求,在編目標引社會化且追求市場化的環境現狀下,標引規則改造方案不完全符合當今“快餐文化”的現實,因此很難達到多類號分析揭示主題標引的目的。

(2)即使標引人員改變標引規則而采取后組標引模式,提供兩個以上的類號,也需要檢索平臺組合檢索類號的技術支持,而且類號直接組合檢索也不適用于網絡環境下任何用戶的檢索習慣,同樣也不能解決多屬性資源復雜主題的等級瀏覽導航問題,只能滿足類號檢索資源方式的部分需求。

(3)《中圖法》之所以不能脫胎換骨地被改造,重要原因在于其需承擔實體文獻分類排架與各資源分類檢索的雙重功能,二者功能目標相互矛盾,且在一部分類法中不可兼得。同時舊分類體系結構改變,對業界用戶使用將有“牽一發而動全身”的影響。

因此,本文提出將資源分類排架與分類檢索功能在一部分類法中分離的思想,專門編制為資源檢索瀏覽服務的《中圖法》最終用戶版。該版需建立在用戶熟知和廣泛應用的《中圖法》分類體系上,但與《中圖法》原結構既相對獨立又相互關聯。即其在《中圖法》一、二級大類基本不變的體系基礎上進行改造,建立體系-分面結構,同時機助建立新類目與《中圖法》舊類目相映射的類號索引,舊類目體系重點滿足實體排架與資源標引需求。通過兩個關聯版本的不同功能來解決長期以來《中圖法》體系分面改造的困擾問題,有助于解決數字資源等更多形式的學術資源的深度挖掘與揭示問題。

4 《中圖法》最終用戶版建設初步構想

《中圖法》最終用戶版建設主要包括《中圖法》體系結構的改造與類目呈現的可視化方法兩方面內容。二者與資源主題要素,分類揭示方法,用戶瀏覽檢索需求、規律、習慣及便捷性檢索密切相關。

4.1《中圖法》體系結構的改造與分面組配體系的建立

4.1.1《中圖法》類目劃分標準的選擇與聚類特點

類目劃分標準的選擇和引用次序,決定了資源聚類的次序和某種屬性類目集中的層次及排列特點,即決定著分類法的類目體系結構。類目劃分標準選擇由資源主題要素決定,即構成主題或類目的屬性。它包括事物及其構成,事物種類,事物方面(過程、現象、性質、狀態、作用、影響、意義),事物與其他事物的關系,對事物的研究(角度、目的、措施等)或產品的制造(工藝、設備)及機構、人員,客觀環境(時間、地點、條件),資源類型。以上要素也可以粗略概括為事物及其構成、事物剖面、事物種類、形式要素四方面[2]。

《中圖法》對大類進一步劃分時,通常是把類列的子目分為兩大部分,第一部分是總論性或理論方法性子目(事物及其構成與事物方面性類目),第二部分是專論性或具體問題子目(事物種類性類目)。例如,G4教育類,第一部分:G40/57(教育學/各國教育事業);第二部分:G61/79(各級各類教育)。

同時《中圖法》為文獻分類排架規定了專指性分類規則,能歸入專論性或具體問題類目的,則不能入總論性或理論方法性類目,如G42教學理論(注:各級各類學校教學理論入G61/79有關各類)。在G40/57類列不再選擇“事物種類”作為劃分標準,即不集中G61/79各級各類教育方面的屬性,分散在G61/79下的方面屬性類。因此,《中圖法》聚類特點與各體系分類法是相同的,“事物種類”類列與“事物及剖面”類列存在一邊得到集中而另一邊卻被分散的聚類現象,即“集中與分散”的矛盾,如中學教學理論在G42類下是無檢索途徑的,只能在G63中等教育類下查找。

以此類推,在《中圖法》中,當某一主題具有幾組屬性,若只采用其中一組屬性作為分類標準,其他屬性則無檢索途徑或設置交替類彌補;若幾組屬性全被用作分類標準,一般遵循“事物方面”下總論、“事物種類”下專論的聚類及劃分標準的引用次序。

4.1.2非首選劃分標準的分面組配體系的建立

針對《中圖法》“集中與分散”的矛盾體系結構特點或弱點改造,在二、三級大類或四級(工業技術類)“總論性”類目建立“種類”屬性為劃分標準的分面體系,有助于彌補種類方面屬性分散的類列。類號采用冒號聯合類號的編輯制度,冒號后類號則為原體系類號,即索引類號。例如,在G42類下展開與“方面類”并列的類列:G42:G61/G42: G79,即定位類號,對應指向G61/G79的標引類號。交替類目也可采用同樣辦法展開交替類列。但是任何分面劃分展開,均需遵循文獻資源保障原則,包括已作為首選標準劃分的類列和即將展開的交替類列等[8]。

4.1.3《中圖法》復分組配體系及改造

為了增強主題揭示能力、類表細分專指深度,壓縮類表篇幅,《中圖法》對通用或專用的共性區分類目設置了通用復分表”、專類復分表或“一般性問題”類列,作為全表或有關類目組配復分的依據。除此之外,《中圖法》還規定部分類目可仿照已列出類目進行細分或使用冒號直接組配,合成新的類號。以上5種復分號類目均不能提供入口檢索及瀏覽合成號的主題資源。

這些共性區分類目,如理論、過程、現象、性質、狀態、作用、工藝、設備、機構、人員、時間、地點(自然區域、行政區域)、民族、文藝體裁、資源類型等類目,往往會成為一些學科用戶常用的入口檢索途徑,也是分類法常用的學科進一步劃分標準,但在體系分類法中一般不能獨立使用也不可能提供入口檢索,即均為復分主題或類目[9]。

因此,《中圖法》最終用戶版需針對復分類目展開首選劃分標準或事物種類方面劃分,形成共性類目的學科或專類分面體系,同時使其成為入口檢索途徑。該分面體系的定位類號與索引類號相同,則為復分合成號。這樣,可使主附表體系轉向多表多面入口體系的揭示。但此類型改造要充分依據原體系復分注釋展開,要避免“一般性問題”類列、專類復分表、通用復分表、被仿分類列下新建的分面體系與主表總論性類目的主題重復列類及無資源保障的類目劃分。

4.1.4簡化等級體系劃分深度

根據資源保障原則,以及結合主題詞揭示方法,《中圖法》最終用戶版應簡化無文獻保障類目的劃分,取消等級較深且類名主題詞化的類列,即簡化縱深樹形體系,轉向橫向劃分展開的多入口“臥倒的”樹形體系。例如,取消生物學類下的動、植物及昆蟲分類學的4~5級“門”或以下類目的劃分,改用主題詞分類體系。

4.2《中圖法》體系結構機助改造及可視化

4.2.1計算機輔助生成分面體系

《中圖法》最終用戶版需基于機讀數據(如SKOS數據或MARC數據)建立分面體系,依據計算機軟件生成第二或第三分面的類列數據,包括類號與類名(含上屬類)的數據。

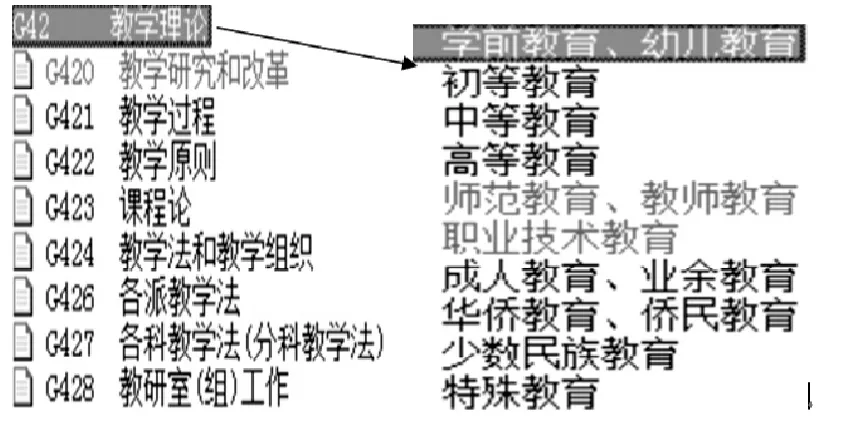

例如,G42類下新建的各級各類學校的教學理論,通過軟件輔助生成機讀數據,在此數據基礎上展開形成可視化等級樹界面,但可省略顯示組配類號及索引類號為后臺數據(見圖1)。

圖1 G42各級各類學校的教學理論的分面類列

后臺數據:G42:G612 學前教育、幼兒教育G42教學理論,索引號G612;

G42:G622 初等教育G42教學理論,索引號G622;

G42:G632 中等教育G42教學理論,索引號G632;

G42:G642 高等教育G42教學理論,索引號G642;

……

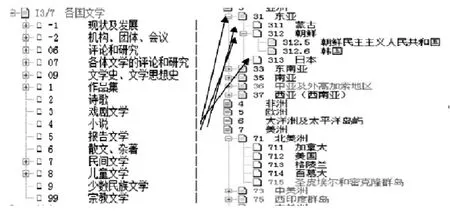

再如:I3/7各國文學類下的專類復分表,根據“依世界地區表分,再依下表分”注釋,改造為文學面、體裁面、地區面甚至時代面的劃分。后臺數據如下所示:

I31 東亞文學I3/7各國文學

I313日本文學I3/7各國文學

I313.3 日本戲劇文學I3/7各國文學3戲劇文學

I313.5日本小說I3/7各國文學3戲劇文學

……上例組配類號既為定位類號也為索引類號。

4.2.2分面體系可視化展示

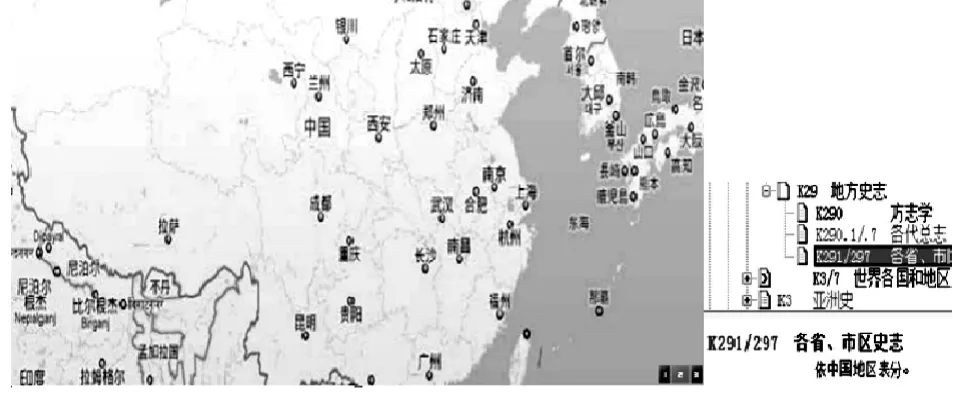

《中圖法》最終用戶版將在二、三級類目展開多面等級體系,即在樹形體系增加多個樹杈體系。如何呈現簡單易用(既可一目了然的“顯現”又可簡化“隱身”)的等級瀏覽體系呢?這個問題值得計算機應用研究探討,即通過可視化技術平行展開來降低知識固有的層次等級數。在分類可視化研究中,除分類等級樹形圖應用較廣外,其他圖形等形象圖也為等級展示的手段,如地理圖、地形圖、區域圖、植物圖、氣候圖、地質圖、民族圖、概念太陽圖等都可應用到分類等級展示中,以代替層層展開的樹形結構,如《中圖法》的地區分類表或民族分類表的可視化等(見圖3、圖4)。

圖2 I3/7各國文學類下的專類復分類列

圖3 利用中國地區平面圖展示K29地方志的區域劃分

圖4 利用樹形拋物線圖展示“ 飼料”分類

5 總 結

《中圖法》最終用戶版總體構建思路總結如下:

首先,從資源主題揭示特點出發,對《中圖法》體系結構進行分析,提出各大類在集中某些主題的同時造成另一些主題分散的矛盾的解決辦法。從解決“集中與分散”矛盾出發,來改造、彌補體系結構的不足,建立多屬性劃分的分面體系。

其次,從學術資源用戶檢索行為、習慣以及學術資源內容與形式特點出發,確定分面結構體系的改造重點。從分面理論與機助復分技術出發,解決網絡環境下機助新體系的建設方法。

第三,從類目等級樹狀顯示與圖形化顯示結合的角度,提出分面體系可視化展示方案。從地理信息圖形可視化角度,研究《中圖法》具有地理信息屬性類目的等級可視化顯示技術的應用,提高《中圖法》地理復分、民族復分等深度揭示主題的直觀性,簡化復雜主題揭示的等級層次,實現一站式檢索服務目標。

第四,《中圖法》最終用戶版應為Web版,需確定《中圖法》類目體系的定制服務技術,解決資源應用與相關主題資源的關聯導航發現方法。

總之,《中圖法》最終用戶版的分面體系,需從資源主題揭示理論與學術資源保障的角度來選擇分面建立標準,研究分面體系改造的深度與廣度。該問題將關系到《中圖法》最終用戶版建設的成敗與其是否具有應用推廣價值。

《中圖法》體系結構的可視化技術應用的實現,將需從有效的可視化技術出發,把復雜主題的揭示以簡單化、方便化與電子化的方式呈現。它將直接關系到《中圖法》瀏覽服務體系的直觀性、簡捷性、關聯性服務的應用問題。

[1]戴維民. 信息組織(第三版)[M]. 北京:國家圖書館出版社, 2014: 37-42,404-406.

[2]張琪玉. 張琪玉文集[M]. 北京:國家圖書館出版社, 2014:247-249;365-368.

[3]馬張華. 從等級列舉式到分面組配式_布立斯《書目分類法》分面改造初探:下[J]. 圖書館學研究, 1989(4): 17-19.

[4]Broughton V, Slavic A. Building a Faceted Classification for the Humanities: Principles and Procedures [J].Journal of Documentation, 2007(5):727-754.

[5]侯漢清, 周冰. 從列舉式分類法向組配分類法的轉變——試論新版《資料法》的修訂特色[J]. 圖書館雜志, 2002(2):35-38.

[6]陳樹年. 基于計算機檢索,對體系分類法改造的探討[J]. 圖書館建設, 1998(5):40-42.

[7]國家圖書館《中圖法》編委會. 分類法研究與修訂調研報告[M].北京:北京圖書館出版社, 2007:1-65.

[8]卜書慶. 基于《中分表》的國家數字圖書館知識組織思考[J]. 圖書館論壇, 2009(6):196-197.

[9]薛春香, 侯漢清. 面向數字環境的《中圖法》通用復分表修訂思考[J]. 中國圖書館學報, 2009(6):61-65.

卜書慶 女,現工作于國家圖書館,研究館員,從事情報檢索語言研究。

Research on the Architecture and Visualization of the End User's Version of Chinese Library Classification

From the characteristics of revealing the resource subject and the evolution characteristics of foreign classification's facet system, based on the analysis of the architecture of Chinese Library Classification(CLC), and the anatomy of the influence of priority and citation order of classification criterion on the resource clustering structure, the end user's version of CLC for the academic resource navigation service was proposed. The version will separate the resource classification arrangement and classification retrieval functions, reform the original system and establish the facet structure interaction, and discuss its visualization.

Chinese Library Classification; Facet system; Visualization

G254.1

A

2015-04-10 ]