賈樟柯:山河帶礪念故人

余楠 林繁 張丹

“導演剛才瞇一會兒沒?”同事問剛上車的賈樟柯。

“沒有,一直在處理事情。”

他們一行兩小時前從成都趕到重慶,繼續(xù)新片又一站的城市路演。“給我煙。”助理把紙巾包好的雪茄遞給賈樟柯,“一會再幫我點杯咖啡。”這段時間,賈樟柯都是清晨從一個城市出發(fā),中午前抵達另一個城市,穿過路況不定的車流,奔走在各個影院和見面會之間。

重慶的第一站是位于觀音橋附近的方所書店。為了呼應山城的地貌,店內立柱高大,書柜起伏不一。等待開場的時候,投影上正在播放一段視頻特輯,題為“賈樟柯,時代的刺客”。閃過兩張他幼年的照片之后,他一路走來的導演之路也濃縮于大幕之上。一個片段結束,浮現(xiàn)的字幕就是這部電影所獲的獎項。大小獎項經常不止一屏,它們就像著作等身的學術成果塑造一位學者一樣,造就了這位聲華蓋代的中國導演。

“距離我上一次在國內的大銀幕上發(fā)行故事片《三峽好人》到現(xiàn)在已經有9年的時間了。這9年,我的故事片沒能跟大家在大銀幕上相遇。這一次,我希望我們不錯過。”在視頻特輯的結尾,賈樟柯向觀眾發(fā)出邀請。大幕上出現(xiàn)了3個字:故人歸。帶著賈樟柯回歸國內院線的是他導演生涯的第8部劇情長片《山河故人》。

在讀者的掌聲中,他走上了演講臺。

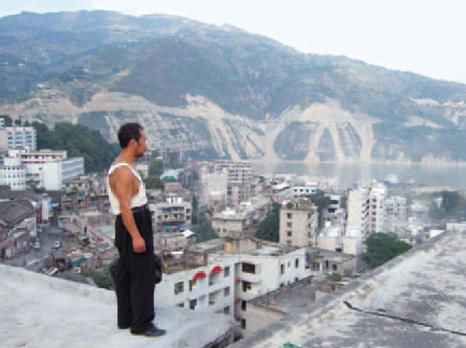

“一到重慶從火車站出來,稀里糊涂地那個車一直開,我腦子里一直想,是不是要到萬州去啊。去萬州坐船,然后沿江去三峽。這是我過去曾經走過無數(shù)次的一條路。”

賈樟柯跟重慶讀者提起的往事,時間是在2006年。那時巫山和奉節(jié)的拆遷還沒結束,他帶著劇組和移民工期爭分奪秒,搶著拍攝《三峽好人》。汾陽小子的家鄉(xiāng)在黃河邊,那里不像長江,沒有輪渡。

我第一次來長江,坐著船從萬州去巫山,在那個河流中間漂流的時候,我覺得是被傳統(tǒng)文化和古代氣息所環(huán)抱。一路上看兩岸的風景,也能想起很多古代的詩詞,這個一路的風景,我覺得是我過去電影里面常有的一個形態(tài),就是空間跟人的關系,情景交融的關系。

的確在過去我的很多電影里,一種顯性的變遷,社會的動蕩呈現(xiàn)得比較多:從1998年的《小武》,講90年代末經濟開始提速,一個縣城里的小偷所面臨的情感困惑;到2004年的《世界》,關注從農村、小城市來到大城市工作生活的異鄉(xiāng)人;一直到《三峽好人》,同樣一個宏大的背景,一個大壩即將矗立,幾千年的城市因之被拆除。所有這些,我們一眼望去,都能看到非常劇烈的社會變遷。到了2013年,當時發(fā)生了很多突發(fā)的惡性暴力事件,大多數(shù)是普通人施加于普通人,那又是讓我們觸目驚心、刀光劍影的感覺。于是我拍了《天注定》。

對我來說,《天注定》并不是探討道德層面和法律層面的對與錯,而是在探討什么原因讓一個普通人步入到一個絕境。我想重慶的一個風景就能解釋一切:站在江的這邊,是一個破落的村莊,年輕人都走空了。春節(jié)的時候大家回來,然后沿江望過去,遠處樓盤林立,霓虹閃閃,好像一江隔了兩個世界。

我覺得從《小武》到《天注定》,這一路的風景,就好像乘船經過長江一樣,都是盡收眼底的。但是拍完《天注定》之后,逐漸有另一個內在的風景被我看到,這就是從人到人的關系。從我們的同學、朋友、故人,到我們的家人、相愛的人,到我們的下一代,這樣一個人際關系中的旅程。

這個旅程也伴隨著漂泊。我也一樣。我93年考入北京電影學院,離開山西汾陽那個小城開始追尋自己的事業(yè),然后一路拍電影,去世界各地。在這樣一個拍電影的漂泊里,你回頭一望,其實失落的是你的情感。那些至親好友,過去我們朝夕相處,相互有大量聆聽和傾訴,但現(xiàn)在很多都失散了,這種感覺讓我非常憂傷,我感到了一種刺痛。

我常舉一個例子,就是有一種看得見的針,叫針鋒相對,就像《天注定》。但有另外一種針,叫綿里藏針,它包裹在我們的情感之中,偶爾會刺痛我們。當我們痛的那一剎那,可能我們會對自己當前生存的境遇有一個新的了解。所以對我來說,其實拍《山河故人》是在《天注定》之后感覺到了另外一種暴力,這種暴力是這個社會劇烈的變化、經濟快速的發(fā)展,甚至包括科技帶給我們情感領域的巨大影響,它是隱性地藏在棉花里的那根針。

我常常講,過去比如說思念這個東西,在我們的古典文化里是一種非常重要的情感體驗,比如說“君住長江頭,我住長江尾。日夜思君不見君,共飲一江水”。但是到了今天,這種感情隨著經濟飛速發(fā)展在逐漸改變,有的朋友就說思念什么嘛,坐個快艇兩小時就到了。我們拿出iPad,馬上就可以跟遠在天涯的朋友來交流。我們無法定論這樣一種情感改變是對還是錯,就像互聯(lián)網帶給我們很多好的東西也帶給我們很多負面的東西。真正的問題在于,對于一個導演來說,我關注到了這種變化,希望呈現(xiàn)這種變化。正因如此,我開始第一次想拍一個關于情感的故事,一部關于情感的電影。

這個故事也跟時間有關系,它不是我28歲拍《小武》時的作品,不是36歲拍《三峽好人》時的作品,也不是42歲拍《天注定》時的作品。到我四十二三歲的時候,時間教會我很多東西,也告訴我其實在這一路,我忽略了很多重要的情感,甚至注意力都沒有關照到自己的感情生活。

“有時候我們開玩笑,批評一個人的思維模式、興趣點全部在政治上,我們把他叫作政治動物,有一天我突然覺得,我好像也變成了一個電影動物,好像生活里面的關注點除了拍電影沒有別的,接觸的人里面除了電影工作者沒有外人了。”賈樟柯說,“我覺得我應該去改變這樣的一種生活。”

2014年12月21日,賈樟柯發(fā)出一條微博:今日上崗。隨后的更新里,他告訴大家:過去當導演的時候沒睡過一個午覺,現(xiàn)在回太原開小飯鋪,好吃好喝不發(fā)愁。博文配圖上的他手拿雪茄,雖然戴著墨鏡,依然沒有蓋住浮在臉上的笑意。

名導演回鄉(xiāng)開面館的消息不脛而走,接下來幾天的微博里,初膺此任的賈樟柯一身散淡地跟網友分享剛起步的經營。新年來臨的前夜,他寫道:店里客人走了,我也可以下班回家了。

因為賈樟柯一直沒有公布面館的地址,有人分析開面館只是他的一個隱喻,也有人公布了自己了解到的地址,“佳贊客”的店名,據(jù)說是他名字的方言諧音。路演途中,一直有人希望獲知面館的詳細地址,賈樟柯依舊守口如瓶。

“很多人都問我面館開在哪兒,其實它更重要的就像一個交通站一樣,聯(lián)絡起了我過去的舊感情,我很多中學的同學隔三差五就在那聚會。”這個面館,就是賈樟柯所說的對生活做出的改變之一。不過促使他提筆寫下劇本的另一股強大的動力,來自至親——他的母親。

賈樟柯成長于一個四口之家。姐姐大學畢業(yè)之后留在太原工作,他帶著被一部《黃土地》啟蒙的電影夢來到了北京。2006年,《三峽好人》讓離家13年的他在威尼斯捧起了第一座三大藝術電影節(jié)最高獎。這是他職業(yè)路上的一個巔峰之年,也是他情感生命里空前的一個低谷。這年年初,父親患病離開了他。

3個月守孝結束之后,暴瘦的他回到北京,繼續(xù)忙自己的電影,母親一個人留在老家。每次回來看望母親,他都會給老人家留一筆錢。他告訴她:出門一定打車,特別是刮風下雨,不要再騎車;想吃什么就買,不要舍不得錢。

“每次我把這個錢放在桌上,就坦然地離開了。因為我覺得這個錢可以幫助我母親過得容易一些,但是后來我發(fā)現(xiàn)她不快樂,而且有一種緊張。在這種緊張里,你發(fā)現(xiàn)她甚至有一些語言上的改變,她過去沒那么多絮叨,沒那么多自言自語。我突然意識到其實是沒有人跟她說話,我才發(fā)現(xiàn)可能這個錢對她來說不重要,重要的是她需要我的時間,需要有人陪伴。”

想到這一點,賈樟柯非常震動。“這個震動不在于說我發(fā)現(xiàn)了母親的生活狀態(tài),而在于我發(fā)現(xiàn)其實我也被一種價值觀所影響,覺得錢可以改變一切,錢可以辦所有的事情,所以我理所當然覺得錢可以解決情感的問題,它也可以是一個情感的載體。”賈樟柯說,“我一直不反對商業(yè),因為我覺得這個世界就是按商業(yè)模式連接起來的,我們勞動去獲得收入然后生活下去,這是人類社會自然的結構。但這樣的一個價值觀,如果放置在內在的私密情感里,我覺得它是失效的,媽媽需要的真的不是錢。”

后來賈樟柯把母親接到了北京,和他住在一起。跟在老家的改變其實并不大,母親一天可以見到他兩次,一次是早上出門,母子可以簡單聊幾句,另一次是晚上回家,如果他不算太忙的話。回來太晚,母親就已經睡了,“但是我覺得她平靜了很多。”

“為什么連我這樣一個關注社會、關注人的狀態(tài)的一個導演,也默默地不知不覺被這個價值觀所改變?”賈樟柯問自己,“我覺得這樣一個外在的消費主義帶來的價值觀非常暴力,它悄悄地侵入到了我們私密的情感領域,不知不覺就在改變著我們。”

滋生這種悄然的暴力還有另一種溫床,就是科技。“在99年之前,在互聯(lián)網或者高速公路之前,人跟人之間的距離,可能真的像相隔千山萬水,你除了寫一封信鴻雁傳書之外真的很難見面,那種相思的濃度帶來一種相思的方法。我們用惦念、用想象去跟你所愛的人相處。但是今天,溝通容易了,反而這種相處消失了。看起來很容易,通過視頻就可以彼此聊天,但是彼此感受到對方的那種動感、那個動態(tài)失去了。”

賈樟柯記得,和幾個很久沒有見面的老同學聚會,剛聊幾句菜就上來了,然后每個人拿出手機拍照,拍完之后上社交媒體分享,告訴周遭我跟多年不見的老朋友在吃飯,然后開始不停回復。環(huán)顧四周,所有人都低著頭。

“我覺得這個好變態(tài)啊,你需要交流的人就坐在對面,你為什么不跟他說話,而是在那個虛擬的空間里一直忙活。”賈樟柯說,“我覺得這些的確在深刻地影響著我們,它就像貧富不公影響著《天注定》里的胡大海會拿起槍,就像絕頂?shù)募拍瘞淼闹苋齼旱匿b而走險一樣。這些感受,都促成了我拍成一部這樣的《山河故人》。”

賈樟柯作品里有一副相熟的故人面孔,從《站臺》、《世界》、《三峽好人》到這部新片都曾出現(xiàn),他就是韓三民。這位礦工出身的非職業(yè)演員是很多電影學者眼里賈樟柯電影美學的符號之一。他比賈樟柯小一歲,在生活中是賈樟柯的表弟,母親是賈樟柯的姨媽。

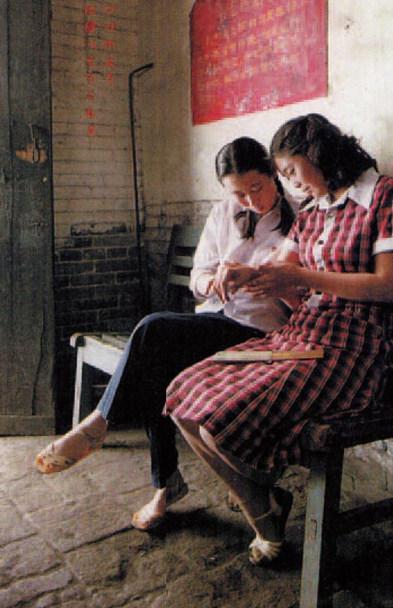

《小山回家》/ 995

小武》/1998

《站臺》/2000

《任逍遙》/2002

《世界》/2004

很多年前的春節(jié),賈樟柯去住在山里的姨媽家拜年出來,看著正月的太陽照著對面群山上的殘雪,遠處有一家人沿著山間的羊腸小道在行走。他看著眼前的一幕,腦海中出現(xiàn)了4個字:山河故人。“我自己都很高興,覺得這個詞好美啊,沒準我什么時候拍電影,它會是電影的名字。”

擔任《山河故人》攝影師的是余力為,他也是賈樟柯長片處女作《小武》的攝影師,他是賈樟柯電影路上的又一位故人。賈樟柯電影的英文片名都出自他手下,以前他喜歡翻CD找靈感,《任逍遙》的英文片名《Unknown Pleasures》來自他架上的一張經典老專輯,作者是英國70年代著名的后朋克樂隊Joy Division。這一次他翻開的是《圣經》,借用的是“For the mountains may depart”這一句。

“青山可移……好是好,但會不會宗教意味太濃了?”賈樟柯問。于是,最終的英文片名去掉For,變成《Mountains May Depart》。

“山河大地可以海枯石爛,但是情感不變。那些我們認為很恒定的東西都可以改變,但情感是不變的。你永遠有愛情的關系,有家庭的關系,有上一代跟下一代的關系,它是不變的。”賈樟柯解釋。

《三峽好人》/2006

《二十四城記》/2008

《海上傳奇》/2010

《天注定》/2013

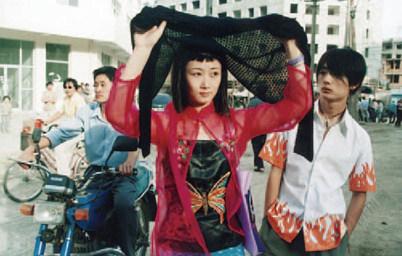

《山河故人》講述的是汾陽姑娘沈濤和小鎮(zhèn)青年張晉生、梁建軍持續(xù)半生的情感糾葛。它分為三段:1999年,濤在深愛自己的兩個男人中,最終選擇了晉生,梁子負氣遠走他鄉(xiāng);2014年,濤已離婚,晉生帶著兒子道樂在上海生活,生意越做越大的他已經進軍風投。梁子在外娶妻生子,一身貧病回鄉(xiāng),走投無路的妻子向濤借錢給梁子治病;2025年,道樂和父親晉生已經移民澳洲,二人需要借助翻譯才能交流。道樂和中文老師發(fā)生了一場忘年戀,晉生在孤獨中打發(fā)著晚年時光。大洋彼岸,濤依舊在家鄉(xiāng)汾陽孑身一人,恍惚間聽到兒子喊自己的名字,她走到曠野中跳起了年輕時熟悉的舞蹈。

結構,是賈樟柯電影敘事的一個重要元素。《三峽好人》中,陰陽相嵌;《天注定》里,四段并置。但是這一次,“《山河故人》實際上不是一個段落的電影,它相當于人生的3個階段。”

賈樟柯解釋:“《天注定》是一個段落型的電影,因為段落之間有結構意識,4個故事本身就強調暴力事件的多發(fā)性,它不是描述的一個孤立個案,它的氣質跟我拍電影時的社會氛圍很像。每天一打開網絡,又出了一個不可思議的事情。所以借助結構來談那個時候暴力事件的頻繁是很重要的。到《山河故人》的時候,實際上它是一個生命的過程,是一個自然的流動。處理電影的時候,我們不可能很仔細地、綿延地把26年都拍出來,它變成生命中的3個階段。”

1999年是故事開始的起點。賈樟柯有時將自己的記憶劃分為互聯(lián)網前和互聯(lián)網后兩個階段,1999年是他眼里的分界。在那一年,他第一次有了自己的電子郵箱;之前一年,他有了人生第一部手機。

“而且1999年對我來說還有一點非常重要,它跟我的年齡暗合。電影開始的這兩男一女3個年輕人跟我的年齡差不多,這樣的設置也容易把我的感情和經驗來代入。事實上當我將紛亂細微、零散的生命經驗跟記憶來融匯成一個作品的時候,是想象力在發(fā)揮作用。虛構和想象,是通往真實的重要渠道跟橋梁。所以這個故事從1999年的山西小城開始。”

“空間上故事開始選擇回到我的故鄉(xiāng)汾陽,是因為在這之后我要呈現(xiàn)這些人的命運,是一個巨大的流離失所,是一個自我放逐和漂流的過程。”

賈樟柯解釋:“這是一個離散的故事。張晉生1999年從一個煤老板起家,2014年成了上海的風投家,到了2025年的時候,我們知道他惹了一些麻煩,不得不在2014年出走。2013年、14年煤老板最怕就是反腐,全跑掉了。年輕的兒子,在2014年的時候也才六七歲,跟著父親流落到了澳大利亞。這樣一個巨大的漂流,是今天我們總體上大多數(shù)人的命運。為了呈現(xiàn)這樣一個漂流,我就讓他回到了一個不變的原點,回到了一個恒定的地方,所以故鄉(xiāng)是最準確的。它可以和之后命運的飄散作一個非常好的映襯。”

當電影開頭趙濤操著家鄉(xiāng)口音出現(xiàn)在汾陽小城里,賈樟柯作品久違多年的熟稔氣息會迅速喚起觀眾對“故鄉(xiāng)三部曲”的記憶。曾經有人問過賈樟柯:我沒有到過汾陽,那里的景是不是特別漂亮?它有什么特別之處嗎?

賈樟柯告訴他:“汾陽對我來說,已經是一個美學概念。真實的汾陽那個地域變得不重要,是安陽洛陽都可以,重要的是那個真實的地域帶給我關于中國人的實體感受。如果我們以一個外來者的身份進入一個大城市,往往是在一個新的人際關系聚合里生活。我們參加家庭親戚聚會的機會大大減少甚至沒有,取而代之的是同鄉(xiāng)、同學、同事等等其他聚會。當越來越多的人口涌入形成超級城市,就不單是說那片土地上生活著大多數(shù)的中國人,而是說那種情感體驗屬于大多數(shù)人。故鄉(xiāng)式的生活方式和思維模式,就是我們每個人的一種標配。所以從這個角度上來說,我自己還是喜歡回到一個出發(fā)的地方。中產階級和知識階層很少出現(xiàn)在我的電影里,更多的是因為我看到大部分人的這種顛沛流離,從本質上來說,我們屬于同樣的地方。所以對我來說,重要的不是汾陽,而是在中國這樣一個普遍性的存在。”

“故鄉(xiāng)過去給我造成了封閉感,接觸不到更多的信息也是我反叛的原因。但它又充滿了讓你留戀的東西,跟你想擺脫的東西綜合在一起。我對它的認同和反叛、所有和它發(fā)生的種種關系,界定了我,也塑造了我。我并不把故鄉(xiāng)美化,它是一個非常復雜的概念,包含了我們喜歡的一切和厭惡的一切。”賈樟柯說。

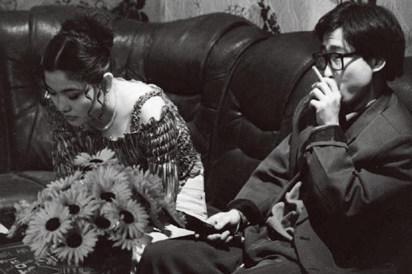

賈樟柯與趙濤 圖/ 本刊記者 姜曉明

“和時代平行的講述者”,這是賈樟柯對自己的描述。他的作品系列分為兩大類,一部分是關注當下的劇情片,一部分是回顧歷史的紀錄片。《山河故人》里,賈樟柯第一次觸及了未來時空。濤會不會再婚?還是就這么孤苦地活下去?晉生會思鄉(xiāng)嗎?他會拿槍把過去想炸死的情敵打死嗎?人生無數(shù)的疑問都留在了未來,當然讓他收不住筆的更重要的是因為兒子這個角色。

這是一個被動卷入離散之中的無辜生命,年幼時他沒有辦法選擇,當他生命自主之后會怎么做?

賈樟柯起初的想象更為大膽,他讓這個19歲的男孩和鄰居一個沒有性別的外星人相愛。這個天外飛仙的設定被他自己否定了,它會破壞前面所有扎實的生命質感,還是要回到情感的層面。

“我就想自己的潛意識到底是什么,為什么要讓他和一個外星人相愛。后來我發(fā)現(xiàn)我對一種問題很著迷,就是人在情感上的障礙和困難。”賈樟柯回憶,在《天注定》里,他讓趙濤飾演的小玉愛上一個有婦之夫,在她工作的地方電視里一直放著徐克的《青蛇》,這也是一個人和異類相愛的故事。“我突然明白,我還是希望了解未來在我們的情感里是否還有不可逾越、無法駕馭的東西,是否還有約束我們自己的東西。”

賈樟柯決定讓他愛上一個比他大很多的女人。這個角色應該漂亮、優(yōu)雅,會一口流利的英語,還要能理解這個感情。他試著給張艾嘉打了電話。收到邀約,張艾嘉很高興。“不過張姐,我要講你跟一個19歲的男孩談戀愛。”

“賈樟柯你搞什么,這么肉麻!”張艾嘉第一反應相當吃驚。

“我寫得可認真了。”

“那你把劇本先發(fā)我看看。”

第二天,賈樟柯收到了張艾嘉的短信,只有兩個字:我來。撥通電話之后,張艾嘉告訴他,她能理解這兩個人的感情,就像她當年唱過的一首歌:《因為寂寞》。

邀請扮演兒子的演員董子健加盟時,賈樟柯坐在對面,認真地給他講戲。對方一直在笑。賈樟柯不解,這是欣賞還是嘲笑,還是不屑一顧?講完之后,董子健還是一笑:導演,你講得太多了,現(xiàn)在性別都不是問題,年齡算什么。

這段在傳統(tǒng)價值觀里不被祝福的感情,在賈樟柯的反思里,還是事關個人自由,它和他過往作品中那些在生存危機里喘息的生命一樣,都為獲得自由在努力掙脫困境。在《山河故人》里,張譯飾演的父親晉生教育兒子說:你那個自由,它算個屁!

“自由還是一個自我的問題,自我解放的程度決定了你有多大的自由。”賈樟柯對這個話題一直著迷,“我們都從一個有根的鄉(xiāng)土開始自我放逐是為了什么?拼命積累財富又為什么?獲取財富跟自由到底有沒有關系?”

敏感的觀眾不像他會深層追問一個暫時無解或者略顯遙遠的概念,在一個個影城見面的城市路演里,有幾位觀眾都不解為什么賈樟柯從一個溫情撫慰的初衷出發(fā),最終還是講述了一個孤獨而憂傷的故事。

“我每次提筆的時候,腦子里都是空的。但是胸懷里那種巨大的憂傷感,巨大的喜悅感或者憤怒感,都是一個非常清晰而直接的情感狀態(tài),我總是在這種巨大的情感波折、動蕩里才有寫作的欲望,才有想象力。”賈樟柯告訴一位觀眾,“中國現(xiàn)實容易把我們變成實用主義的混蛋,短暫的公益感,短暫的正義感,最后變成一個刀槍不入、頑強活下去的個體,但是在情感世界里有些混蛋。”

“我沒有遭遇過《天注定》里的暴力,但是電影里的這些現(xiàn)實,難道就不是生活在當代的人的傷口嗎?創(chuàng)作的渴望和詩意,就產生于這個傷口。我覺得就連喜劇都是建立在傷口之上,然后我們才會從不同角度去反諷它,嘲笑它。一個滿世界找感受的人是舍近求遠,他忘了自己就應該是一個豐富的情感載體。”

“還有一點,我自己是一個非常認同商業(yè)的人,包括商業(yè)電影,我都非常認同。但是它糟糕的部分是商業(yè)有很多禁忌,它有很多不,這個不能拍,那個不能拍。在一個快速增長的市場里,人們往往也就天然接受了這些,然后你會發(fā)現(xiàn)所有產生想象的東西都被pass掉了。但是他們忘了一點,就算我們拍一個喜劇,我們從實體出發(fā)的生命感受往往是痛點,從那出發(fā)的話,想象力會更強。《教父》不是痛感嗎?《現(xiàn)代啟示錄》不是痛感嗎?包括《阿凡達》也是痛感啊。”

跟隨賈樟柯輾轉在一城又一城的影院里,我很吃驚有很多90后的年輕影迷是他堅定的支持者。一位女孩在提問時激動得哽咽,“我想說賈導這些年非常不容易,希望大家永遠支持他!”每次離場的時候,蜂擁上來的年輕人讓現(xiàn)場保安都有些緊張,有個男孩艱難沖上來,差點哭出來,賈樟柯停下來給他簽名,拍著他的肩膀說:加油!

《山河故人》的路演一共17站,每一座城市都有至少6場的影院見面會,通告上的日程差不多就是不堵車的情形下每站停留20分鐘。“導演你下個影院不能再簽名了,走不了,我們耽誤時間,下面會遲到。”同事每次提醒,他就點頭答應。但是所到之處,總是擠滿了圍上來的年輕人。

“能簽就跟人簽一下吧。”賈樟柯說,“這些孩子都很年輕,有時你一句鼓勵,會對他的人生產生很大的影響。”

每個影院基本只有3個提問機會,跑了幾站之后,影迷在微博上交流的話題之一是如何才能爭取到提問機會。“給后排的觀眾一個提問機會吧!”一位影迷沖主持人大聲喊。

在問答環(huán)節(jié)結束之后,一起路演的主演張譯拿過話筒:“剛才那位觀眾說給后排觀眾一個機會,讓我想到了一個人,就是我身邊這位導演。9年了,這位導演終于等到了這次機會。如果你們愛他,就給他一個名分!”

1997年4月10日,《小武》開機,當時還沒畢業(yè)的賈樟柯用幾乎已經退出制片工業(yè)的16mm攝影機完成了拍攝。隨后入圍柏林電影節(jié)參賽,很快進入銷售,99年年初在法國大規(guī)模上映,緊跟著日本韓國先后上映,至此《小武》不再是一個學生作業(yè)。當時的官方意見是未經審查違規(guī)參賽,從那時起,賈樟柯被禁,直到《世界》面世。

有人說賈樟柯是故意選擇這種方式繼續(xù)從事電影。“神經病才愿意這樣。”賈樟柯反駁,“他們不知道在當時的那個環(huán)境里有多難。”

賈樟柯說自己的創(chuàng)作歷來有幾個原則,首先一個就是再獨立的創(chuàng)作也是建立在你跟大眾有交流熱望的基礎上,否則你拍出來干嘛?“有時候一些不太有經驗的人會覺得,創(chuàng)作的獨立性跟與公眾的交流是對立的。其實它們不矛盾。創(chuàng)作的獨立性就是說我把一個獨立的、真實的、全面的感受講出來,這就是創(chuàng)作的獨立性,但講的過程也伴隨有你強烈的溝通欲望,這是影像作為大眾媒介的特點之一。”

《山河故人》劇照

另外一大原則是,賈樟柯很少談及創(chuàng)作遇到的困難,“因為它容易在作品之外生出一些詩意或者傳奇,那些是時代的荒誕,是不正常的,不應該去多談論。我呈現(xiàn)給觀眾一部作品的時候,不愿意它附加有這么多傳奇的色彩。還有另外一點,我始終堅持我是一個有弱點的人,我不在創(chuàng)作中想象我是一個無所不知、能為生活指一條明路這種角色,正因為生活有茫然、有苦惱、有懦弱,有綜合所有人的真實感受,你才會成為一個創(chuàng)作者。”

賈樟柯說,“我一直是隨著誤解成長的,伴隨我的工作一直有取悅西方、拿中國人不好的一面去換取個人好處這些誤解。這些東西我覺得最好的方法就是不在意它,別影響自己的作品,別證明自己不獻媚西方,那個是最傻的,你該怎么拍就怎么拍,無需證明。”

“賈樟柯你變了!”一個陌生來電讓他嚇了一跳,對方是他的老影迷。

“我怎么變了?”他問。

“你和他們變得一樣了,你不再純粹了,你也開始學著到處跑著路演。”

“你不希望我的電影被更多的人看到嗎?”面對賈樟柯的疑問,對方沒有說話。

“如果說賈樟柯電影永遠可以免費來拍,又能拍得這么好,那我想他就不用去做路演了。他也是花了投資人的錢,他也要用這個片子來還人家的錢啊。”演員張譯說,“我也不覺得是他改變了,其實是市場改變了。市場愿意接納他,不像過去,我們市場在某些大家都知道的情況下,沒有辦法讓他的電影光明正大地在大銀幕上上映。現(xiàn)在不一樣了,我們這部片子拿到龍標了,可以上映。那么就是說,它已經進入到一個正常的商品流通渠道。你說作為一個商品,讓它違背這個商業(yè)規(guī)律,讓它默默無聞,這對投資人和賈樟柯導演來說,反而都是特別不公平的一件事。所以我覺得在商言商,這件事情既然做了,就應該按照正常的社會規(guī)律來走。如果他不做,我倒覺得他是逆科學規(guī)律而上,是不會有好結果的。”

迄今為止,賈樟柯所有作品都是非類型化的市場異類,和觀眾觀影體驗里天然的距離感讓它不可能獲得巨大的商業(yè)成功。但是賈樟柯一直對自己說,要擁抱市場。“擁抱市場就是說當你在創(chuàng)作的時候,你是一個完全獨立的個體,你要有獨立的思考跟判斷。但是影片完成之后,你不能拒絕流通準則,要仔細去做這些工作,要跟它合作,不要去對抗它。商業(yè)本身是中性的,它給你提供了終端渠道,你為什么要跟你的終端渠道過不去?”

“因為你自身作品不是大眾和市場熟悉的,你要讓他怎么去接受?創(chuàng)作時沒有按商業(yè)要求操作,推出的時候就越是必須做很多商業(yè)上的考慮。這是很大的一個挑戰(zhàn),也是我愿意花很多時間去做的一件事情。”

一位觀眾告訴賈樟柯,“你的電影必須深夜一個人看。”

賈樟柯立即反駁,“不對,你一個人看就不對。電影這個媒介就是大家一起看才好玩。新現(xiàn)實主義時期有一個電影是講的西西里島人抽著煙、說著話,然后銀幕上放著德西卡的電影,大家一起哈哈大笑,一起鼓掌,一起哭。電影這個媒介本身具有聚眾性,廣場性的這種聚眾是電影的美感之一。你變成一個人看,就讓電影的美感消失了一半。另外一方面就是電影它是一種放大的藝術,趙濤的臉才多大,但是我們把她的表情放到一個10米寬的銀幕上之后,我覺得它是對人的一種無比尊敬,是一種人道主義。這種視覺上的人道主義,才是看到了電影的一個原作。一個導演沒有任何理由拒絕影院,拒絕大銀幕上映,那是電影美感最主要的體現(xiàn)形式。”

“今天播放的終端很多,網絡、電視、手機都可以看,但我覺得它都是縮小的分眾傳播,它可以作為一個補充,絕對不可以作為看電影的一個主流。現(xiàn)在流行一個說法叫正確的打開方式,那絕對不是一部電影的正確打開方法。過去一些導演愛說我們這個電影聲光電怎么怎么厲害,你一定要來電影院看,這也是一個錯誤的觀點。是電影就應該在電影院看,不是說你用了多少特效,用了多少動效,山搖地動才需要去大銀幕看,一個細微的眉毛的挑動,細微的嘴的呼吸,放大了之后你才能看清,你才能進入到那個人的世界,我覺得這就是終端對于我們這些導演的意義。所以我們不要去反商業(yè)、反市場,因為終端它就是市場。”

從《站臺》開始,賈樟柯的合作方十分固定,國內一直就是與上海電影集團合作。被禁之后,他一直為解禁在努力,當時他想不到和誰合作可以找到出路,最直接的想法就是和國營廠合作。

籌備《世界》時,他找到剛剛上任的上影總裁任仲倫。學者出身的任仲倫告訴他,歡迎你來拍幾部賈樟柯電影。這句話令他感念至今,“任總他理解作者的價值是什么。”從那以后,賈樟柯每部作品都和上影集團合作。

另外一個合作方就是從《站臺》合作至今的日本北野武工作室,還有兩家法國公司。賈樟柯作品回收的主體一直是海外,但一般需要等到電視播映版權銷售結束之后,才能陸續(xù)完成結算,這個漫長的周期至少需要3年。

“我的制作人,他們給我創(chuàng)造了一個相對衣食無憂的創(chuàng)作環(huán)境。一直有人問我關于市場的問題,就是市場困難啊什么的,我說我真的沒有太多發(fā)言權。有一些同行,他們的電影投入到中國市場之后遭遇很大的壓力,帶來很多這種不平靜,我能理解,但是我沒有發(fā)言權。因為我自身沒有這種危機感,就很難體會別人的那種感受。對我來說,《站臺》那時是一個更加困難的時代,你連上片的機會都沒有。但反而正是因為那樣的底線,一個最困難的制片環(huán)境里,一路這么多年,形成了一個保護我的環(huán)境。它讓我在這個小循環(huán)里基本做到了拍攝自由,衣食無憂。”

“基本的欲望每個人都有,但我覺得我沒有貪欲。我的車開了8年,一個代步工具,我沒有必要去更換一個更好的品牌。對創(chuàng)作者來說,最大的滿足是作品本身,你生活中擁有多少物質,跟你從作品里獲得的快樂是無法取代的。哪怕一貧如洗,只要作品能夠一部接著一部完整拍出來,那還是生活給予你最快樂的東西。我同時也堅持認為藝術家不應該奉行那種吃不飽啊砸鍋賣鐵搞創(chuàng)作的做派,那個是浪漫,但是肉身的正常欲望你不要壓制。最早教給我一些清代戴震思想的是我父親。他告訴我,戴震說過,‘欲達則情通’(編者注:原話應為“惟有欲有情而又有知,然后欲得遂也,情得達也。天下之事,使欲之得遂,情之得達,斯已矣”,來自戴震的《孟子字義疏證》)。就是欲望達到則情理通,不要刻意壓抑自己的欲望,而同時呢,為什么他說一個達字,而不是溢?就是說你要做到不抗拒基本欲望,滿足之后要情通,就不要有貪欲了,這種古人的辯證哲學我覺得還是挺棒的。”

11月2日,《山河故人》在太原完成17站路演之后正式收官。賈樟柯在微博中寫道:“太原,最后一站的最后一場結束了。也到了和《山河故人》告別的時刻,雖然想讓這部電影在中國銀幕上多留些日子,但不樂觀。明天還會有些排片,大家去找吧,后天似乎找到這部影片就不容易了。上映4天,近2000萬票房的背后,是約45萬觀眾。你們是我拍電影的理由!感謝!”

在《山河故人》上映之前,有兩位年輕的80后導演追隨著和賈樟柯一樣的作者電影之路,讓自己的長片獲得了公映的機會。那兩部影片是《心迷宮》和《家在水草豐茂的地方》,初出茅廬的年輕人面臨的是更可憐的宣傳資源和院線排片。賈樟柯不僅實現(xiàn)了個人歷史最佳票房,也是同期文藝片的最高票房。

“說實話,我覺得賈樟柯是中國最好的導演,沒有之一也可以。謙虛點吧,最好的導演之一。”趙濤對我說。

在為某品牌監(jiān)制、執(zhí)導的“十年敢想”短片里,賈樟柯自己走到鏡頭前講述自己10年來的心路歷程:“我們一直在追求的是什么?其實每一代人追求的都一樣,就是自由。這10年來中國電影市場的發(fā)展令人始料未及,資本市場對于電影越來越關注,好像這是最后一個未開墾的處女地。電影的制作成本也越來越大,很多都變成了一個金融項目,但故事卻越來越空洞,很少還有哪部大制作我們看過之后還能久久不忘。從《三峽好人》到《山河故人》,我們會發(fā)現(xiàn)這兩部片子里都有一個‘人’字。在這10年中,我反復問自己,什么是最能表達我內心深處的故事,什么是最能把我對時代的理解呈現(xiàn)出來的媒介,最終答案只有一個,那還是電影。電影是最能貼近我的身體,把我的情感表現(xiàn)出來的媒介。10年前,我覺得當社會匆匆往前趕路的時候,不能因為要往前走就忽視那些被時代撞到的人們;10年后,我覺得即使趕路,也不能忽視我們的情感。我希望能為中國電影留住人情。”

接下來,賈樟柯將開始《在清朝》的拍攝工作,這部備受外界關注的影片一拖再拖,已經完成了很多國家的預售,“再不開機,財務上會出問題了。”賈樟柯說應該會拍出跟以往作品不一樣的感覺。

“對賈樟柯要多點想象力。”5年前的那次采訪中,賈樟柯這樣對我說。這些在他的案頭擺上日程的新計劃,像《山河故人》里突然被省略掉的時光一樣,也留下了巨大的想象空間。

“《山河故人》里,從2014年到2025年,到底發(fā)生了什么,對我來說那不是留白,是一個深不見底的黑洞。這也是我希望這個電影能夠帶給大家去想象的。因為這個電影,我們都看到此時的生活、此在的決定影響到的未來。從2014年到2025年,我們才剛剛過了一年,還有9個年頭要過。在那樣的一個無邊無際的未知里,我們所有的中國人怎么樣一步一步地走過剩下的這9年歲月?接下來會發(fā)生些什么?我想這樣的黑洞、這樣的一個縫隙的空間,是這個電影最豐富的內容。”

不妨拭目以待。