中微子是個“什么鬼”?

蝌蚪君

由俄羅斯富翁尤里·米爾納領銜資助的“科學突破獎”于2015年11月9日揭曉。中國科學院高能物理研究所王貽芳研究員及其領導的大亞灣中微子實驗團隊獲得“基礎物理學突破獎”。這是中國科學家和以中國科學家為主的實驗團隊首次獲得該獎項,科學突破獎的獲得讓國人倍增自豪感。

那么中微子從何處來?我國大亞灣中微子實驗取得什么重要成果?中微子在未來又會被應用到哪些方面呢?

中微子從何處來?

早在1930年奧地利物理學家泡利(Wolfgang Pauli)就提出了中微子存在的設想:“從β衰變能量守恒的角度看,可能存在一種神秘的粒子。” 但是在很長一段時間內,中微子的存在一直沒有得到確認。直到1956年美國物理學家萊因斯(Frederick Reines)和考恩(Clyde Cowan)才首次在實驗上確認中微子的存在。

?中微子幾乎不與任何物質發生作用

事實上我們生活在中微子的世界中,每一秒都有數以萬億中微子穿過我們的身體。我們無法看到和感受到中微子,但不等于中微子就不存在。它之所以這么“神秘”,是因為它幾乎不與其他物質發生相互作用。那么,就有人產生好奇:中微子從何而來?其實中微子在宇宙大爆炸初期就已經存在。此外,自然界還存在各種自然和人工的中微子源,從恒星燃燒、超新星爆發、宇宙線穿過大氣層到核反應堆、加速器、天然放射性衰變等,都是中微子的可能來源。我們的身體內每秒鐘平均有5000個來自鉀同位素衰變釋放的中微子。而到達地球的中微子中,多數是來自太陽核聚變反應產生的太陽中微子。同樣,宇宙大爆炸產生中微子數目最多,僅次于宇宙中的微波背景光子。

現在,科學家們已經可以“看到”許多中微子,它們有的來自亞原子世界,有的來自 浩瀚的宇宙空間。過去幾十年,從太陽中微子到大氣中微子,從核反應堆中微子到加速器中微子,都沒有逃脫科學家們“敏銳的眼睛”。

中微子探測器為什么一般會選擇建造在地下或海底深處?

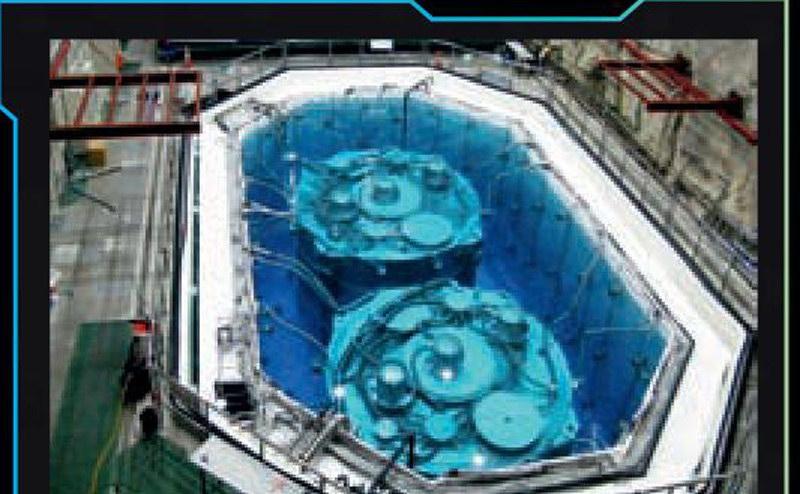

中微子探測器一般會選擇建造在地下或海底深處,是為了屏蔽來自太空的各種射線和其他背景輻射對探測器的影響,比如正在建設的中國江門中微子實驗的中微子探測器,將被埋藏在深達700米的地下洞室里,并且被一個巨大的水池所包圍。

我國大亞灣中微子實驗

取得了什么重要成果

1968年,美國科學家戴維斯首次觀測到太陽中微子,并且發現大約 2/3的太陽中微子不見了,那么這些中微子哪兒去了?剛開始時,有些人認為這可能是實驗觀測或者理論模型錯誤。但也有科學家認為,中微子可能在傳播途中發生了振蕩現象。

根據粒子物理學的標準模型,中微子可分為三種,分別是電子中微子、繆子中微子與陶子中微子。中微子在“飛行”過程中從一種類型轉變成另一種類型的行為被稱為“中微子振蕩”。1998年日本的超級神岡探測器首次觀測到大氣中微子的振蕩現象,2001-2002年,加拿大的薩德伯里中微子天文臺直接觀測到太陽中微子從一種類型轉變到另一種類型的現象。從而在實驗上確認中微子振蕩的存在。2012年3 月,由中國科學家主持的大亞灣反應堆中微子實驗發現了中微子的第三種振蕩模式,被國際粒子物理界評價為“開啟了未來中微子物理研究的大門”。大亞灣反應堆中微子實驗精確測量到中微子的第三個混合角θ13的數值。根據量子力學,三種不同類型的中微子振蕩現象,說明中微子是有質量的。中微子第三個混合角θ13作為粒子物理學的基本參數,不僅本身意義非凡,而且其數值的大小對進一步研究宇宙正反物質不對稱、反物質消失之謎等問題意義重大。

?大亞灣中微子探測器

中微子:個頭小用處大

由于地球是球面,加上表面建筑物、地形的遮擋,電磁波長距離傳送要通過通訊衛星和地面站。而中微子可以直透地球,它在穿過地球時損耗很小,如果用高能加速器產生10億電子伏特的中微子穿過地球時只衰減1/1000。因此,從南美洲可以使用中微子束穿過地球直接傳至北京。人們假如將中微子束加以調制,就可以使其包含有用信息,在地球上任意兩點進行通信聯系,無需昂貴而復雜的衛星或微波站,這便是中微子通信技術。中微子通信如果能夠實現,將在未來信息化疆場上有著極高的軍事應用價值,尤其在水下對潛通信及對空、對天通信中有著無可比擬的優勢。

? 人類未來可能會利用中微子進行通信

此外,未來中微子也許還可以應用于地球斷層掃描,即“地層CT”。中微子與物質相互作用的截面會隨中微子能量的提高而增加,如果用高能加速器產生能量為一萬億電子伏以上的中微子束定向照射地層,與地層物質作用,可以產生局部小“地震”,人們利用此原理可對深層地層進行勘探,將地層一層一層地掃描。

科學家還相信,如果能夠更好地理解中微子,它還可以告訴我們地球內部的放射性元素衰變數量,從而判定地球內部的演化模型;沒準它也可以告訴我們恒星以及遙遠的超新星內部的物理規律;而且因為中微子在宇宙中像光子一樣多,如果知道了它的質量,人們甚至可能估計出宇宙中中微子的總質量,進而可以評估它對宇宙演化的作用。