葡萄酒的“礦石香”之謎

林文琦

對于攀巖者來說,從菜鳥晉級為高手的過程中,不同階段需要不同的專業攀巖裝備。同樣,對于現代葡萄酒制造商來說,缺少了讓他們如虎添翼的“現代釀酒技術”怎么能行?

在葡萄酒行業,“最潮技術”要數以下幾種:光學分揀儀,可自動篩選掉不完美的葡萄,無需人工干預;19世紀玻璃小窗發酵桶的發明,讓釀造人得以更加精準地掌控發酵節奏,釀制出更好、復合度更高的葡萄酒;下載手機APP,可以讓躺在沙灘上度假的釀造人對最新信息了如指掌;世界頂級酒莊甚至使用功能各異的無人機為葡萄植株“做體檢、寫報告”,旨在進一步提高葡萄酒的質量。

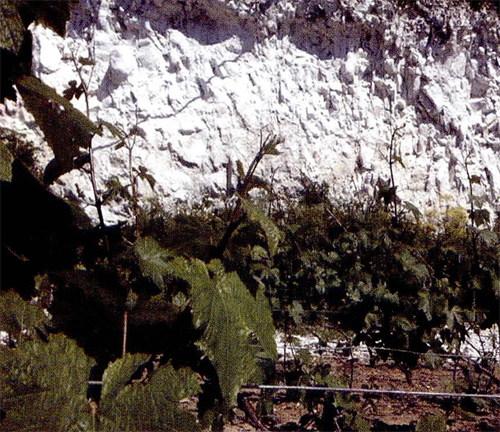

但是眼下葡萄酒行業最時尚的核心“技術”竟然是——挖土坑——且全世界的葡萄種植者都在挖。這些人造“土坑”看起來像墳墓,令人不安。2015年2月,葡萄酒愛好者克里·米亞在智利一處隱藏頗深的山谷酒莊拍下了這張照片,不過,這僅僅是他在南美酒莊之旅中看到的無數“墳墓”之一。

在過去數月中,米亞走訪了許多酒莊,從智利的圣地亞哥到法國的波爾多圣埃米利永,他都得小心腳下無處不在的土坑。在阿根廷安第斯山脈一家私人葡萄園中,園主竟在多石頭的土層下挖了不下60個坑。園主夫人都對丈夫“無語”了,經常抱怨其牛仔褲中夾雜了太多泥土。難道,他們挖土坑的目的僅僅是為了探究葡萄根究竟能扎多深?

要知道葡萄酒行業為何流行挖坑,我們要回到基本問題上來。在葡萄酒世界里, “Terroir”(我們暫且稱之為“風土”)常被認為是傳統意義上葡萄酒種植的核心概念。這個法國詞匯很難準確翻譯,在英文中也沒有與之相關的對應語。這是一個概括性的術語,表示自然因素間復雜的作用,可以簡單理解為:產地的土質、地形、降水量、晝夜溫差以及微生物環境等一切自然因素的總和。大多數人認為,“風土”的好壞決定了葡萄酒的風格和品質。正是因為得天獨厚的“風土”,才有風味各異的絕妙美酒。那么大部分帶有“礦石香”的葡萄酒是否與葡萄園所種植的土壤以及基巖年齡有關呢?

神秘的“礦石香”

一座現代化的酒窖隱藏在英國倫敦一所普通葡萄酒商店的地下室里。酒窖由有機玻璃和不銹鋼組成,給人一種不出格的典雅。在絢麗的酒窖中,一位品酒師手捧酒杯,在美酒入口之前,他將鼻子深深探進酒杯,嗅了一下。隨后,他的笑聲打破了酒窖的寧靜:“這只是一般人喝紅酒的做法,可不算正確聞香的方式哦!”

隨著大家漸入佳境, 逐漸掌握品酒竅門的時候,品酒師問他們品出了什么味道。每個人都覺得自己聞到了果香;一名女士說聞出了桉樹味;一名男士說喝出了燧石味兒。品酒師告訴他們,那燧石般的迷人礦石味便是夏布利酒的獨特風味,源自葡萄園土壤里的石灰巖。

對眾多葡萄酒制造商來說,能夠在每年價值2000億美元的葡萄酒市場中保持相應份額的關鍵就是“風土”。他們認為,正是由于當地獨特的“風土”,才賦予了每一瓶上等佳釀不同的風味以及獨特的口感。產地就是品質和風味的象征。“風土”這一概念貌似已在葡萄酒界達成共識——這就是為什么香檳僅產自法國香檳地區。最近流行的“礦物香”就宣稱其礦物風味來源于葡萄所生長的土壤。

不過“風土”這一說法,在歐洲和其他地區早就爭論不休。如果可以找出帶給名酒那種令人捉摸不透的東西,是不是就可能在其他地方將其仿造出來?

原先,葡萄種植者和釀造人尤愛探討關于木桶比例、發酵溫度等這一類問題。但如今,人們更愿意討論片巖、石灰石、沙、黏土,玄武巖和板巖等土壤因素。在銷售市場上,人們對葡萄酒的描述中包含各種土壤質地特性,如花崗巖、石灰巖或者任何不為科學家所知的特殊成分。絕大多數酒莊園主都聲稱自家的土壤是全球獨一無二的。葡萄酒莊園主喜歡告知客人,他們腳下的土壤是幾億年前形成的,從寒武紀到泥盆紀甚至到侏羅紀等等。南非一家酒莊莊主聲稱他們的葡萄享有世界上最古老的土質,但事實上,法國某地的基巖年齡要比那里大好幾百萬歲。

葡萄酒莊園主似乎都希望通過挖坑這一方式,分析土層,找出土壤賦予佳釀的秘訣,以至釀出可媲美名酒的高貴品種。

同時,品酒專家總能品嘗出葡萄酒的產地,這是否和當地的獨特“風土”有關?然而,真正懂地質學的人斷然否認了“風土”中土壤成分和最后釀成的酒之間有著直接的關系。英國阿伯里斯特威斯大學的亞歷克斯·西亞教授是葡萄酒地質學方面的專家,他認為:在品嘗葡萄酒時,我們確實會品嘗到一些“礦物香”,但它們并不是來源于種植葡萄的土壤,基巖的年齡更是無關緊要。

美國葡萄制造商一直都對“礦物之感”持懷疑態度,認為這只不過是有人為了保護當地葡萄酒的地位而使出的營銷伎倆。葡萄園的土壤并非“礦石香”的來源,葡萄園的地質特征并不能直接從美酒中品嘗出來。也就是說,礦物質是無法通過任何途徑從土壤進入葡萄并被品嘗出來的。就算礦物質可以完成這一過程,那應該是怎樣的味道呢?其實,除了氯化鈉以外,礦物質基本上沒什么味道。

英國倫敦大學高級研究院的巴里·史密斯專門研究人的味覺,他認為那種能通過葡萄酒嘗出土壤中礦物質的說法簡直就是無稽之談。他表示,大部分人確實能從口中感知到“礦物味”。葡萄酒往往被描述為有一種類似濕石頭或干燥石板一樣的氣息。如果你舔一下石板,不會覺得它有什么味道,但它確實會帶給你一種干燥的感覺。葡萄酒中的丹寧酸可以讓你感覺口干,所以,可能就是這個感覺讓你以為品嘗出了葡萄酒的地質特征。

暗藏玄機

“風土”之謎難道就這樣被破解了嗎?事實證明,如果你在不同地方種植同一種葡萄,葡萄酒中的化學成分也會截然不同。2014年,法國的葡萄酒專家對比了法國勃艮第分隔僅2千米的兩處黑皮諾葡萄酒產地。他們通過質譜分析法發現,兩個葡萄園出產的葡萄和葡萄酒在脂肪酸、膽固醇、黃酮醇、酚類等化學成分方面迥然不同。

那么,造成這一差異的原因是什么?顯而易見,如何澆灌葡萄藤、怎樣修剪枝椏、人工采摘還是機械采摘、何時采摘、酵母的選擇以及葡萄酒桶的選擇都會影響最后釀成的風味。但是,這兩個葡萄園都是由同一人管理的,因此,以上的差異都幾乎不存在,看來,這背后還暗藏玄機。

來自西班牙巴塞羅那大學的葡萄酒專家羅莎為此提供了些許線索。通過比較西班牙幾塊被細致劃分的土壤產出的歌海娜紅葡萄發現,在肥力稍強的土壤中產出的葡萄,其酚類化合物含量反而較低。這表明:若要釀制上等美酒,葡萄的成熟度十分重要。酚類物質在紅葡萄酒的果實和葡萄籽中含量豐富,因此葡萄藤的養護對葡萄酒的質量起決定作用。改善肥料、選擇枝條、無性繁殖以及修剪方法都有助于產出更好的葡萄。葡萄園土壤和巖石在這其中帶來影響的更多的是物理作用而非化學作用。

什么是物理作用呢?我們腳下的土壤都是礦物質和有機物的混合物。土壤中的顆粒大小不盡相同。最大的是石塊,接下來就是小碎石、細沙、淤泥等,最小的是黏土顆粒。它們之間混合的比例會影響土壤的滲透性,黏土顆粒尤為重要,因為它們能保持水分,有利于葡萄根擴展,吸收養料。因此,土壤顆粒的大小、黏合性以及滲透性決定了對葡萄藤的水分供應,因而影響葡萄的成熟度。而這一切,都只能證明土壤對葡萄的重要性,并不能證明葡萄酒的土壤味道能夠被我們品嘗出來。

智利利馬里谷的古老白堊紀巖層

德國莫澤爾產區的經典土質的重要成分:藍色板巖

微生物風土

微生物族群也會影響葡萄酒的風味,不過,對于這方面的研究目前還處于起步階段。眾所周知,植物共生菌會與植物根系形成共生關系,提高植物對土壤養分的吸收能力。微生物族群對葡萄藤的作用就像益生菌對人體的作用一樣至關重要。

美國阿貢國家實驗室的研究員杰克·吉爾伯特說:“如果你栽種的植物不帶任何微生物族群,你肯定釀不出酒,細菌和真菌不僅影響葡萄的化學構成,也影響葡萄藤的健康。”

2013年,美國加州大學的戴維斯·凱恩與他的團隊提出了“微生物風土”這一新概念。他們將美國加州不同葡萄園產出的相同類型的葡萄鮮榨成汁發現:存在于土壤中、空氣中和葡萄表面上的各類微生物族群的數量明顯不同。不僅如此,葡萄藤每個部位上的細菌和真菌菌群數量也大為不同。

吉爾伯特團隊還發現,葡萄上的微生物族群有更多參與葡萄新陳代謝和化學防御的基因(可以抵抗饑餓昆蟲),這兩種因素均會影響葡萄酒的風味,且分布在葉子、花朵以及果實上的微生物族群種類與土壤中的微生物差別并不大。因此,吉爾伯特團隊懷疑,葡萄可能會從土壤中尋找不同的微生物,來滿足自身的需求。這導致同一個葡萄園中的不同葡萄藤之間的微生物族群存在差異,而不同地區的葡萄園差異就更大了。

微生物的力量不可小視。據悉,貴腐甜葡萄酒如蘇特恩和托卡伊只能用那些感染了灰葡萄孢菌的葡萄一次性釀成。貴腐酒并不是真的爛了,只是葡萄顆粒因受到灰葡萄孢的霉菌感染,這樣的感染過程為葡萄酒帶來了一絲泥土味或發霉的味道,不過口感更圓滑,并形成格外動人飽滿的香氣。你可能很難想象,這樣丑陋的葡萄怎么會變成美麗珍貴的黃金甘露?事實上,確實很難,一旦天公不作美,它就真的會變成一堆爛葡萄。

另外,在所有微生物中,酵母可能對味道的影響最大。酵母在發酵過程中,將葡萄中的糖分轉化為乙醇,由此產生近400種化合物。這些化合物決定了葡萄酒的味道、香氣以及口感。上文中,有名男子從夏布利酒中品嘗出的“燧石味”就是一個例子:葡萄酒在發酵過程中如果缺少氧氣,酵母會產生自然硫。然而正是這一點點自然硫,就是品嘗到“燧石味”的關鍵。

許多葡萄酒釀造者使用的發酵菌是人工培育的酵母,只為確保味道的統一。近些年來,越來越多的釀造者開始使用天然存在于葡萄園中的自然酵母,希望給葡萄酒帶來更獨特的風味。有些人甚至放棄使用殺蟲劑,來保護自然酵母。

一種名為布魯爾的酵母非比尋常,在釀酒過程的任意階段被加入,都能為葡萄酒帶來一絲濃烈的農場氣味。絕大多數人覺得這種味道有點怪,但專業酒評人則認為這是葡萄酒的一種獨特風格。

當然,氣候對葡萄酒的風味也起著巨大作用。那么,氣候究竟有多么重要呢?氣溫、降水和陽光這些因素相互作用,影響葡萄植株的健康以及果實的成長。葡萄內的化合物比例因此改變,且這些因素影響著發酵過程。一般來說,涼快的地區產出的葡萄酒往往帶有一絲脆甜,酒精濃度較低;而炎熱氣候地區出產的葡萄酒味道則更為醇厚,酒精濃度較高。

氣候影響讓諸多葡萄栽培者感到不安。葡萄酒典型產地的平均溫度應為12~22攝氏度。在接下來的幾十年內,氣候變暖將影響世界大部分地區的氣溫和降水,這自然會改變最適宜某些葡萄種類生長的地區的條件。黑皮諾葡萄能在溫暖氣候下生存嗎?很可能不行。它的產地僅限于美國的俄勒岡州和華盛頓州、澳大利亞的塔斯馬尼亞以及新西蘭等國家和地區。而在未來的幾十年內,這些地區可能會失去原先得天獨厚的天氣條件。

其他“大牌”產地也會深受“打擊”。例如,神奇的香檳酒,那是因為其產地氣候涼爽。而氣候變暖則將使它難以創建自己獨特的味道。不過,有生物學家認為,微生物或許能幫上忙。只要找到合適的微生物助手,就能提高植物對氣候變化的適應力。此外,將原有葡萄品種換成適應新條件的其他品種也是可行的。

特別香味從何而來?

桉樹味

2013年,澳大利亞葡萄酒研究所對外宣布了一項新發現:桉樹葉與葡萄一起被采摘后堆放在一起,在受到擠壓時,會釋放出帶有氣味的化合物。所以釀造的葡萄酒中會有一絲桉樹味。

青椒味

葡萄酒中一絲絲苦味有時被描述為像青椒,其原由可能是葡萄在被采摘時,不小心混入了瓢蟲,因為瓢蟲會釋放甲氧基吡嗪。

煙塵味

葡萄酒中類似煙的氣味可能是由葡萄的果皮沾染了森林火災的煙塵所致。

不過,既然現在我們能夠了解影響葡萄酒風味的某些成分,那么,是不是就可以分離這些成分,然后復制出帶有桉樹味、煙塵味、青椒味和泥土味的葡萄酒呢?是不是只需要一些赤霞珠葡萄藤、涼爽的天氣、附近的林火、少量的瓢蟲,然后灑灑真菌就足夠了呢?

研究人員認為,釀造可與名酒相媲美的葡萄酒當然是可行的,許多新葡萄酒莊的成功已經證明了這一點。不過,除了模仿,你還必須知道所有的變量,有些成分是很難被“識別”出來的。知名釀酒公司為了保護自己擁有的風味,保密工作是會做到家的。如果你揭開了它們的微生物族群和葡萄酒之所以那么棒的秘密,那他們肯定不會高興的。但是,足夠的信息表明,你可以一試,而且葡萄酒釀造者都是從嘗試開始的。

葡萄酒的歷史

確切地說,關于葡萄酒的起源,有多種說法。但從考古學上來講,葡萄酒的發源地可能在石器時代的格魯吉亞。在其境內,考古學家發現了古老而清晰的葡萄種植遺跡。遺跡中發現了8000多年前釀酒所剩下的大量葡萄籽。經基因比對證實,市面上的幾百種葡萄都源自格魯吉亞。

埃及也發現了葡萄酒的釀造遺跡,其工藝后由羅馬帝國推廣開來。今天歐洲的許多重要葡萄酒產區的歷史都可以追溯到羅馬時代。從15世紀開始,葡萄酒生產和消費在歐洲蓬勃發展。盡管在1887年,瘤蚜虱病肆虐,葡萄根險被“一鍋端”。但葡萄酒還是在全世界發展得生機勃勃。而法國,則成為了最好的葡萄酒釀造者。

葡萄酒與酒精

葡萄酒都是用葡萄釀成,一般都不會額外添加酒精。葡萄酒的純與不純,有著十分細致的劃分,哪一種葡萄酒最純,外行人是不太容易分辨的。

高濃度雪莉酒就在發酵中增添了甜味劑或酒精,有時酒精添加含量高達25%。其發酵過程完全是人為的,而不是標準的發酵過程。法國白蘭地酒意為“燒制過的酒”,是指新鮮葡萄發酵后,經蒸餾而得到的高濃度酒,再經橡木桶貯存,必須陳釀三年之久。美國產的白蘭地就是典型的酒精“飲料”,添加了甜味劑和酒精。而澳大利亞和英國則禁止在白蘭地中添加酒精,即嚴令禁止使用加了酒精的葡萄酒蒸餾釀造白蘭地。他們對進口白蘭地也有嚴格的標準,必須要附有產地國出具的采用純葡萄酒蒸餾的證明。

葡萄酒的劃分

葡萄酒是新鮮葡萄果實或果汁經完全或部分酒精發酵釀制而成的飲料。依據釀造方法可大致分為:

1.平靜葡萄酒: 20攝氏度條件下,不起泡的葡萄酒,它包括紅葡萄酒和白葡萄酒。我們通常所講的葡萄酒一般就是指平靜葡萄酒。

紅葡萄酒:采摘后連同葡萄皮一起壓榨釀造,酒紅色來自葡萄皮的顏色。通常,紅葡萄酒是用紅葡萄和紫葡萄釀造的。

白葡萄酒:釀造時只用葡萄汁,而不要葡萄皮,通常由白葡萄釀造。

2.起泡葡萄酒:采用二次發酵工藝釀制的葡萄酒。我們通常所講的香檳酒就屬于此類。

3.蒸餾葡萄酒:采用蒸餾酒工藝釀制的葡萄酒,鼎鼎大名的軒尼詩XO干邑就屬于此類。