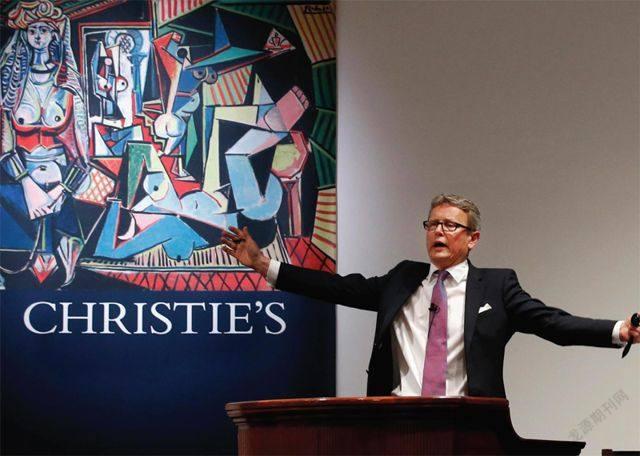

藝術品:資本逐利的盛宴

龍隱

美國波普藝術家安迪·沃霍爾去世一年后的1988年五月,蘇富比為他舉行遺產拍賣會,這次拍賣持續了六天,參拍品有1萬件。沃霍爾的作品數量驚人,而且很容易偽造,這是他沒有成為世界上最貴的畫家的原因之一,但是他給人們留下的印象是,在他身上,有著20世紀藝術最具代表性的理念。于是圍繞著他形成了一個盲信的教派。這也讓他獲得了世界聲譽。并且激發了一些買家很早就投資他的作品進行賭博。那些從其他領域轉向藝術品,期望從中獲利的人在價格較低的作品上的競爭尤其激烈。沃霍爾廚房里的30個陶瓷點心罐以高達2.31萬美元的價格賣出。而在同一天,在格林威治村的商店里,只要25美元就能買到同樣的罐子。藝術魔法般的轉換了這些罐子的價值。一位委內瑞拉人以2.75萬美元買下沃霍爾的垃圾筐里的東西,用有機玻璃封存起來。媒體因為他以創下世界紀錄的價格買下一堆垃圾而驚奇不已,他令人難以置信地向媒體解釋道:我見過他一次,希望留點東西做紀念。鬼才信呢,他真正的動機當然是經濟上的。

正如《名利場——1850年以來的藝術品市場》這本關于藝術與金錢的書所言,藝術與金錢的結合已經綿延150年之久。在18世紀的倫敦和巴黎,藝術與金錢結下了牢不可破的聯姻,那也是世俗時代的興盛時期,歐洲的金融家和工業資產階級取代宮廷里的國王和伯爵成了藝術品的主要擁有者,與收藏藝術品的貴族不同,富有的資產者購買藝術品,主要是為了交易。

低價購買大師作品

與工業股票和金融服務不同,藝術市場是一個小市場,很容易被合法操縱,而且這個市場可以隨意定價,因為畫作沒有與生產成本相關聯的自然價格,藝術品還觸手可及,在危機爆發時,這種資產的價值不一定會像現金、銀行和公司那樣蒸發。簡言之,藝術品是硬通貨,比大多數東西都更堅實。在危急關頭,藝術品為斯大林、希特勒提供了非凡的經濟價值,藝術品更為美國,歐洲,中國,俄羅斯和印度的商人們創造了非凡的財富。

歷史告訴我們,藝術品作為一種資產類型,其表現有時候比股票更好。書中講述了英國鐵路養老金的例子。1976年,英國通脹率達到26%,利率為負值。英國鐵路養老金失去了對貨幣及股票市場的信心,從1974年到1980年它將4%的基金花在藝術品上,總值為4000萬英鎊。該公司進入藝術市場的時間剛剛好,當時經濟正處于1974年石油危機之后的衰退低谷,而賣出的時間正值1988年至1990年間的高通脹時期,藝術市場處在20世紀的最高點。在十二次拍賣中,英國鐵路共獲得了1.515億英鎊。部分類別的藝術品被留置,到1995年至19997年才出售。蘇富比的專家一致在就買賣對象和時機提出建議。從戈雅到倫勃朗的畫到亞述人的殘片,英國鐵路買下的都是杰作。從1974年至1996年,英國鐵路藝術基金的年度回報以現金計算是13.11%,1997年,英國鐵路在一次媒體發布會上披露,同樣的基金如果投向華爾街,可以帶來7.3%的年度實際回報。

如何才能做得更好呢?《名利場》一書雖然整體基調對投資藝術品的行為持批判態度,但是該書也告訴了我們如何才能通過投機獲利,作者告訴我們要把投資的錢花在名氣漸增的低價藝術家的最佳作品上。1950年,美國大使約翰·惠特尼以3萬美元的價格買下了畢加索的《拿煙斗的男孩》,當時最高的交易是拉斐爾的《阿爾巴圣母》,成交價格是116萬美元。2004年在蘇富比的紐約拍賣行,《拿煙斗的男孩》以1.941億美元拍出。

以低價買進老大師作品的表現會更好。1960年,意大利18世紀風景畫家卡納萊托的拍賣價格一直不超過1萬英鎊。當時倫勃朗的價格是8萬英鎊左右。到了1967年,卡納萊托得到了美國人的親睞,當年的一幅《大運河上的賽艇》拍出了10萬英鎊,伴隨著美國人對畫家遲來的關注,卡納萊托的市場開始暴漲,2006年其《大運河上的風景》在蘇富比拍出了1980萬英鎊的價格,創下了最新的紀錄。

還有些默默無聞的藝術品也能帶來可觀的回報。在20世紀的大多數時候,荷蘭17世紀的靜物、宴飲和花卉畫一只湮沒無聞,在60年代,許多風格精細的荷蘭藝術家的作品,價格很難達到5位數,像老安布羅休斯·博夏爾的一些小幅作品,描繪放在玻璃或者石頭花瓶中的花卉,在20世紀60年代的拍賣價格是2000英鎊到2.2萬英鎊,到了21世紀,它們的價格常常超過100萬英鎊。

而有些畫家的作品即使價格已經很高了,同樣也能帶來豐厚的回報,馬奈那幅陽光閃耀的《插滿旗幟的莫斯尼爾街》一開始的售價是480英鎊,那是在1898年,馬奈的身價比德加、莫奈、雷諾阿要高得多。1959年,這幅畫拍出了11.3萬英鎊的價格,成了當代作品中第三貴的作品,也是馬奈的最高價。30年后的1989年,這幅畫以1700萬英鎊轉賣,達到了1958年價格的150倍。

金錢深淵

如果投資藝術品有利可圖,那為什么自1990年以來,有那么多的藝術投資基金失敗了,在書中,你會看到,紐約的大通藝術基金,1990年以3億美元創立,1991年消失了。美林集團以2500萬美元創立了希臘羅馬雕塑基金,消失了,出資5000萬美元創立的,從事貨幣和獎牌投資的世界錢幣基金也消失了。20世紀80年代末是企業進行藝術投資的黃金時代,這個時代也結束了。在當時,瑞信,花旗,森德拉斯特,美國運通和巴黎巴等銀行大舉進入藝術市場,很多企業也是,其中有像輝瑞和科蒂這樣的業界巨頭。

在過去的二十年里,藝術投資最戲劇性的輸家是日本。日本熱切的購買西方的藝術品,就像西方在19世紀追逐東方藝術品一樣。從1987年到1991年這四年間,日元接連不斷的涌進藝術市場。1990年,曾任大昭和制紙公司總經理的齊藤了英以8250萬美元和7810萬美元的價格先后購買了凡·高的《加歇醫生像》和雷諾阿的《紅磨坊街的舞會》。這分別是拍賣史上第一與第二的天價。人們認為日本人的大收購也正是終止于這一時期。從1987年,安田火災海上保險公司購得《向日葵》開始,在日本,繪畫投機被稱為繼股票和不動產之后的“第三種理財技術”。超低利率也起了推波助瀾的作用,企業和個人不惜借錢來購買繪畫。據說在海外的拍賣會上,有半數的買主是日本人。但僅僅10年后,日本收集的大量美術藏品就開始向海外流出。

為什么日本舉國進行投機,結果卻那么糟糕。這就是藝術投資的神秘。收藏家一旦成功,收益豐厚,但是那些成立基金購買藝術品的投資者,幾乎沒有一個成功。有些個人通過藝術投機取得巨大成功,但有些人也一敗涂地。事實告訴我們,注定要漲價的藝術品就像注定要漲價的股票,只有精心挑選才能發現,投資者需要的是理解藝術以及有錢國家的大佬們的趣味的發展。