電影院零食為何標配爆米花?

熊鷹

影院爆米花收入很高

香甜的爆米花早已成為電影院中不可缺少的一部分,如今隨著中國觀眾觀影習慣的養成與電影市場的發展,爆米花也成為了影院的“印鈔機”。

擁有中國規模最大的萬達院線的萬達集團日前發布消息稱,2013年度萬達院線爆米花相關收入就高達3.9億元,占賣品總收入的72%。萬達集團也稱,萬達院線的賣品已成為影院的主要收入及利潤指標。但“3.9億”的營收數字只占到萬達院線去年總收入41億元的9.5%。北京UME影院一位相關負責人表示,爆米花相關收入占到影院營收的七八成,屬于正常情況。他也指出,國內影院的衍生品品類比較單一,一般影院只有爆米花加飲料。在發達的北美地區,影院電影衍生品的收入所占比重大于票房收入。

在北美,電影院中的特許經營店商品價格高昂。電影院能夠獲得特許經營店85%的利潤,到了年終,這項營收可以貢獻電影院總利潤的46%。

據報道,曾經發現有的影院將爆米花、飲料與電影票以套餐的形式銷售,以此達到偷票房的目的。

為什么看電影的時候都要吃爆米花,爆米花是怎么和電影聯系在一起的呢?

爆米花的發明

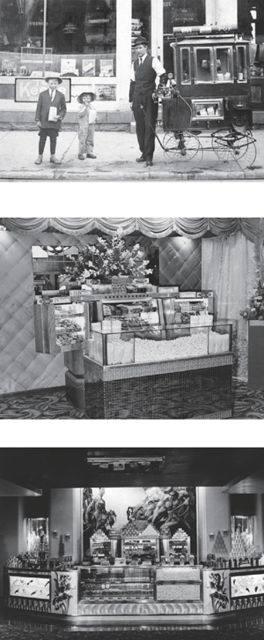

19世紀上半葉,北美捕鯨人去智利時,發現了當地流行一種有趣的吃法:將玉米置于高溫下,讓谷物受到內部強壓,淀粉原料的核心向外碰到堅硬谷殼爆炸。這就是爆米花。他們覺得這種小東西很可愛,就帶回了新英格蘭。不久,爆米花在北美流行起來。1848年,它已經成為家喻戶曉的小零食,還被美國字典收錄。幾十年后,蒸汽爆米花機的發明加劇了這種零食的流行程度。爆米花開始脫離廚房被大批量生產,流動販賣。人們可以方便地在室外看運動會、馬戲和參加集市時購買,加上誘人的香味,它很快成為路邊小販首選。大街上隨處可見,各種娛樂場所更是賣得紅紅火火,除了一個地方——電影院。

偷偷攜帶的食物

那時有聲電影還沒有問世,無聲電影早期用的字幕限制了觀眾的文化水平,電影院也都致力保持這種上流的品味,擔心爆米花會弄臟地毯,也不希望那些修養好的顧客受到吃爆米花時發出的聲音干擾。1927年,電影進入有聲時代,那些文化并不高的人也能來觀看了。到1930年,美國每周去看電影的人達到了9千萬之多,電影的聲音已經可以蓋過吃零食的聲音了。但這些還不足以讓電影院采取行動,不他們對要不要開放觀眾帶零食進來仍遲疑不決。

上世紀30年代美國大蕭條給電影業和爆米花帶來了一次很好的合作機會。為了找到一個便宜的地方消遣,人們都涌向電影院。只要包里有5到10美分,就能享受到爆米花這項“奢侈品”,這在絕大多數人的接受范圍之內。更重要的是,玉米的成本很低,10美元一大包的爆米花玉米粒能用很久。當時的街頭小販把握了這個商機,開始在電影院外面擺攤售賣爆米花,因為買的人多,早期的電影院在衣帽間外邊還專門掛著標識,要求觀眾寄存衣帽和爆米花。爆米花就這樣成為了最早的影院中偷偷摸摸攜帶的食物。

爆米花拯救了電影業

盡管仍然想維持影院的外觀,也沒有建造合適的通風設備。但隨著越來越多的觀眾攜爆米花入場,電影院老板終于覺得這個商機不可忽視,他們開始把大廳租借給小販,允許他們售賣爆米花。雖然位置更多是像在影院前的街道上,小販們也樂意,這反而可以拓寬生意——既可賣給觀眾也可賣給街上的人。后來,劇院經理逐漸意識到,若省去中間商,直接出售爆米花,他們可能會獲得更多利潤。于是,很多影院開始自設爆米花機,但也有影院仍然拒絕引入,因為他們覺得爆米花會降低他們的檔次。20世紀30年代中葉,電影院生意開始走下坡,很多影院虧損。但只有那些轉向賣爆米花和其他零食的影劇院幸免于倒閉。這使得很多影院轉變了態度,開始自己販賣零食。

二戰使爆米花和電影院的關系更密切了。糖類出口國菲律賓等切斷了對美國的貨源,糖原料開始短缺,實行定額配給。這使得存在競爭關系的零食糖果和碳酸飲料也跟著短缺。爆米花開始獨秀一枝。到1945年時,它和電影的關系已經非常牢固:美國消費的半數以上爆米花是在電影院中。在電影開場前或放映中,電影院為他們的特許經營商店大做廣告,吸引觀眾去大廳買零食。

20世紀60年代電視出現了,人們開始選擇在家看電影,而爆米花在家里吃的不多,主要因為不易制作:需要有爆米花機、油、黃油、食鹽和其他材料。爆米花銷量開始持續下降。這時,一項新產品問世了——EZPop,只需將其放到爐子上就可自動制作。爆米花變得簡單易制,在家里也開始流行起來。特別是20世紀70年代隨著微波爐的普及,爆米花更加興盛。這樣,即使在家中,傳統的爆米花和電影或娛樂之間的聯系被延續下來。

值得一提的是,隨著電影院文化逐漸傳入其他國家,“看電影吃爆米花”的習慣也一起打包出口。發展到后來,人們想到電影院已經能很自然地就想到爆米花,看電影吃爆米花也已經成為一件約定俗成的儀式性事件:人類有著這樣的習慣,一旦適應了將某種特定食品與某類環境聯系起來后,就會一直不停地吃著它。

于是,在幾乎任何一個影院,你都能看到爆米花。