合作教學:一種新型教學模式

鄧過房

合作教學是兩名教師在同一課堂上,針對一個班級的學生進行教學,運用各自學科教學和合作教學優勢,達到一加一大于二的目的。教師在課堂上利用主導作用不斷轉換和不分主輔的談話教學,培養學生的科學和技術素養。

1 合作教學:案例設計

技術課程具有高度的綜合性,是對學科體系的超越,它強調各學科、各方面知識的聯系與綜合運用。而生物科學與人們的日常生活、醫療保健、環境保護、經濟活動等方面密切相關。所以將多媒體信息技術課程與生物課程進行整合教學有其合理性。將班級進行分組,每小組成員以5~6人為宜。

1.1 教學內容分析

酶的游戲是參考歐盟生物技術促進協會(EIBE)生物教學材料改編而來,主要模仿飛行棋的過關模式。該游戲涉及酶的生產和酶的應用兩個部分。教學重點是闡明影響酶促反應效率的因素,初步掌握技術設計的基本過程。教學難點是掌握對設計產品評估改進的能力。

1.2 教學策略和媒體選擇

在教學設計上遵循實踐、認識、再實踐、再認識的活動設計理念。教師要注重問題引領的探究教學思想,從宏觀問題——游戲如何制作,到微觀問題——轉盤隨機性不夠、地圖平衡性不夠,棋子易倒等,系統引導學生;在學生主體性體現上,讓學生自己發現、解決問題;在知識目標實現上,強調教學內容的無形滲透,如酶的生產,影響酶促反應效率因素,設計的過程等;技能訓練上,讓學生從模仿水平,向獨立操作水平升華。

通過PPT課件與講授引導,教學中生物教師與多媒體信息技術教師的教學主導作用不斷轉換,但轉換并不是意味教師的離開,而是從主導角色進入輔助角色。同時也有不分主輔角色的教師對話方式,使學生作為第三者感受酶的社會價值應用。兩名教師像談話類節目的主持人,學生作為聽眾,參與教學之中。

1.3 教學過程

課前準備:制作PPT課件;布置活動任務:查閱淀粉葡萄糖苷酶、堿性蛋白酶、堿性脂肪酶等酶的特性;工業生產酶的細菌及其細菌培養條件,酶促反應高效率的最適條件,各種酶的社會生產作用等資料。同時簡要介紹教學模式——由生物教師和多媒體信息技術教師共同合作教學。

1.3.1 興趣引入,激發學習動機

生物教師:(采用一問多答得形式,向學生提問)玩過哪些游戲?飛行棋是否玩過呢?飛行棋的游戲規則是什么?

將飛行棋的規則通過幻燈片進行展示,順利過渡到酶的游戲的游戲框架與流程,再向學生講述酶的游戲框架與流程。

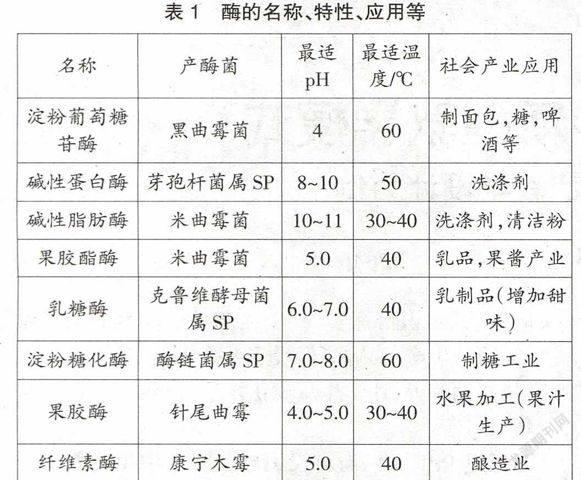

要求各組派出一名代表,上講臺匯報查詢的資料,教師在黑板上畫出表格進行總結歸納記錄,并解釋SP含義(表1)。

教師創造有意靜場,讓學生獨立閱讀表格,總結規律,并采用一問一答形式向學生提問,引導學生觀察。學生可能回答:不同的酶的酶促反應最適溫度不相同,作用也不一樣,產酶的細菌不同,不同酶反應底物不相同等。接著請其他學生補充,最終教師進行小結,盡量使答案都是來自學生。教師再進一步對互動進行升華,向學生提問:“我們知道在實驗室,微生物的培養一般都是在培養皿和試管中進行,那么工業生產微生物時,也是一樣嗎?”這樣讓學生理解發酵罐在工業生產上的特殊意義。

在學生分析表格的過程中,教師無形中滲透了酶作為生物催化劑與無機催化劑相比,學生自主思考得出:酶具有高效性、專—性并且需要適宜條件(pH、溫度)。教師要引導學生理解基本原理,理解直接運用于生產生活的酶技術與實驗室中的酶不完全一樣,領悟科學與技術的關系;以學生查閱的資料為基礎,課程目標為出發點,表格為線索,隱性滲透內容,達到潤物細無聲的教學目的。

1.3.2 實踐活動,過程中進步

多媒體信息技術教師:以生物教師講授的游戲框架及生物學內容為基礎,細化工作流程及組件,同時通過向學生展示PPT課件,組織學生模仿制作酶的游戲的各部分組件(地圖、骰子、棋子、轉盤、轉盤圖紙、機會卡)及初步游戲產品。

在模仿制作過程(制作材料包括紙板、骰子、白紙、棋子、膠水及釘子)中,生物教師和多媒體信息技術教師均深入到各小組中,傾聽小組意見看法,師生間討論交流。

1.3.3 認識過程,初次升華

對制作好的酶游戲分析評估,組織小組學生進行檢查評估,倡導由學生說出游戲中存在的問題。

教師引導學生思考:“我們制作的游戲存在什么問題?”緊接著組織學生互動:小組間對制作的游戲進行互相參觀,看那一組制作的工藝更好,制作得更精美。學生互相參觀后,在問題的引導下思考自身產品存在的問題。教師引導學生回答存在的問題,如轉盤隨機性不夠,地圖平衡性不夠,棋子易倒等問題,并要求學生思考解決的辦法。

1.3.4 再實踐,領悟評價價值

教師明確產品評價的四個標準:精美性,游戲性,簡潔性,知識性。針對各組游戲中出現的問題,學生自己進行修改。這個過程將認識評價落實于實踐,教師要鼓勵學生在材料選取上有創新,在游戲流程有大膽的改進設計。

1.3.5 再認識,二次升華

生物教師:酶在生產生活上的價值實在是太大了,如釀酒,制糖,洗滌等產業,而且在當前生物技術前沿的應用也異常巨大,如腺苷脫氨酶缺乏引起的免疫缺陷,就具有基因治療手段進行治療的潛力,將來酶工業在未來都是擁有巨大潛力的。

多媒體信息技術教師:確實如此,在當前科技一體化進程越來越快的今天,什么東西一旦被發現,就會很快應用于生產實踐。產業和科研的結合越來越緊密。

生物教師:生物技術是未來產業發展的一個重要方向,對學生的手腦并用可是有著很高要求呀!

多媒體信息技術教師:學生的動手能力還是很強的,看,已經做的差不多了。

在學生制作好了之后,生物教師再對生物課程教學目標進行總結,鞏固知識目標。這樣可以將酶的技術內化到學生的頭腦中,同時教師鼓勵學生提出更好的游戲方式,或與生物課程中其他教學內容結合,如將“酶的游戲”變為“轉基因技術游戲”,游戲的流程改進,機會卡改進等,從而讓學生領會這個游戲具有很強的開放性。

1.3.6 游戲,體味樂趣

讓學生小組內對自己制作的游戲玩一次,體會自己制作的成就感,自己娛樂的樂趣。

1.3.7 總結

讓每一組推薦一名代表到講臺分享經驗,從制作感想,組織框架,出現的問題以及解決對策等方面開展小組間交流。

2 合作教學:新型模式

在2003年新課程改革中,將多媒體信息技術引入普通高中課程,課程價值上體現對學生進行技術素養的培養。技術課程具有高度的綜合性,是對學科體系的超越。它強調各學科、各方面知識的聯系與綜合運用。將學科教學與技術教育綜合運用結合的教學策略,有多種多樣,教師合作教學是一種新的學科教學與技術教育的整合途徑。

2.1 課程自身屬性需求

酶的游戲的教學是對割裂的知識與能力教學的一種整合。科學與技術是緊密整合的整體,尤其在現代科技高速發展,科學技術一體化的進程明顯加快,還原科學技術本來原貌。課程之間進行合作教學,首先要分析兩門課程是否有合作教學的內在價值,是否能達到一加一大于二特色。

2.2 教學共同體構建

在教師與教師之間與教師與學生之間,構建有效的教學共同體,使教學的過程成為一個積極建構的過程。教師的合作教學本身就是一個平臺,將不同學科教師的教學經驗進行現場交流,發現自身的不足,促進參與者共同進步,有效處理所面對的問題,有利于彌補分科教學出現的問題,如學生作業負擔過大。Barth認為教師專業在學校是指學習者群體,著重分享決策、集體學習、環境支持、個人經驗分享等。在學校當中教師專業本身就有著合作教學的要求,而不是各自封閉的個體,教師合作教學將這種學生背后的合作轉到學生的面前。

2.3 優化課堂環境

由于兩名教師的合作教學可以有效增強班級控制力,同時教師合作作為示范,為學生構建起了一個教師合作教學、學生合作學習的良好課堂環境。

2.4 課堂教學的電視主持導向

由于合作教學,打破了一教師一課堂的教學模式,二名或者多名教師在課堂主持教學活動。通過教師的合作教學,讓課堂教學的主持導向更為清晰,展現教師間的互動配合的過程,激發了學生的學習興趣。

3 合作教學:面臨挑戰

3.1 保持特色

教師注重合作教學的特色,避免成為合科課程,同時避免形式合作的現象發生。合科教學在部分地區初中科學教學過程中已經推行了一段時間,而將各學科進行整合的教學,也在各地進行實驗。教師合作教學有其自身特色,避免與其他教學方式重化,否則無法發揮合作教學優勢,這是合作教學所面臨的現實挑戰。而且教師合作從其自身屬性上及發展階段上都是處于新探索階段,適合作為輔助教學手段,依然無法達到替換傳統教學的價值。教師合作在難度上所遇到的挑戰是空前,對教師的素質的要求也是極高。合作教學作為學科教學整合的一種途徑,不僅僅是學科教學內容的整合,而且是教師教學策略的整合,兩名教師的課堂打破了一名教師的傳統課堂觀念。

3.2 案例開發

案例的開發及對于合作教學的教學評價等后續工作,都可能成為制約教師合作教學的因素。在當前教師工作繁忙,教師培訓需要不斷加強的前提下,開發可供參考的案例,是進行教師合作教學所面臨的最為艱巨的挑戰之一。案例的開發需要注重必要性及可行性。從2003年多媒體信息技術進入普通高中以來,很多中學多媒體信息技術課程,依然以課堂講授為主。教師反映課堂教學的案例缺乏是其中重要原因,生物課堂中學生動手實驗活動較少,兩者結合開發有效的適當的教師合作教學案例,有其獨到價值,但依然受到教學壓力及教師素養的制約。

3.3 傳統抗拒

合作教學作為新的教學策略,需要兩名教師較長時間地規劃教學內容及復雜的教學設計,教師需要額外付出大量努力,可能導致教師的抗拒。新的策略探索必然會有一定的風險,導致當前相關教育者信心不足,也會引起各個層面的傳統抗拒。

3.4 教師兼容

不同科目的教師具有不同的知識背景,在教學方式與行為方式存在一定的差異,對教師溝通合作形成重大挑戰。在教師間的競爭合作關系下,教師合作教學作為跨學科工作,教師之間的合作緊密程度,直接影響合作教學的成敗。Hamel曾今有這樣的說法:

成功的跨學科工作或許需要加強部門之間的互動。而該部門本身是為教師提供一個最有生產性的地方,去混合學科事務,令他們更加能意識到自己的本科,并發展成跨部門的同事……這種假設代表一個強有力的內部網絡,讓教師思考及最終建立跨學科的合作。

將多媒體信息技術與生物課程的教師合作教學,打破了一名教師一班學生的傳統觀念,在各學科之間的合作有其推廣參考價值,如生物與化學通過生物化學的方式結合,生物與地理通過環境保護的結合,等等。通過合適的教學內容將不同學科的教師組織在一起進行合作教學,雖然有其獨到的價值,但需要不斷對其進行實踐、研究、改進。

參考文獻:

[1] Dawkins,K.R.,&Dickerson D.L.Building a Community of Teacher Learners in an Earth/Environmental Science Professional Development Opportunity.Journal of Geoscience Education,2007,55(1):67-71.

[2] Hamel,F.L."Disciplinary Landscapes,Interdisciplinary Collaboration:A Case Study."In S.Wineburg&P.Grossman(eds). Interdisciplinary Curriculum:Challenges to Implementation.New York:Teachers College Press,2000.