基于HPS的高中生物教學設計研究

王嬌龍 張迎春

1 問題的提出

我國高中生物課程標準明確指出:提高每個高中學生的生物科學素養是課程實施的核心任務。科學素養應包括科學知識、科學過程與方法、對科學本質的理解、科學態度情感與價值觀、科學思想與科學思維方法的形成、科學技術與社會的關系等方面。HPS教育范式(History、Philosophy & Sociology of science)正是著眼于提高學生科學素養、科學本質觀而形成,與我國科學教育核心目標——提高學生科學素養相輔相成。縱觀HPS發展歷程,歐美等發達國家從20世紀80年代后相繼推行HPS教育范式,而我國HPS教育研究始于21世紀初。與國際HPS教育研究相比,我國HPS教育研究起步晚,研究文獻數量少,與國際科學教育存在一定差距,將HPS教育范式引入我國科學教育迫在眉睫。

此外,在基礎教育實踐中,教學設計往往表現為有思考、缺創造性,有內容、缺規范性。基于以上兩點,本研究采用文獻研究、案例分析等方法圍繞“如何基于HPS進行高中生物教學設計研究”的問題展開論述。研究的目的與價值在于通過對教學設計與HPS教育范式相關理論的梳理,分析出HPS教學設計的特點與操作步驟,并且通過實際案例分析為我國科學教師進行教學設計提供新思路,推動我國基于HPS的基礎科學教育(特別是生物)的發展,達到提高學生科學素養、使得學生全面發展的目的。

2 HPS教育范式的歷史回顧與研究現狀

HPS原是科學史(History of science)和科學哲學(Philosophy of science)的英文縮寫,隨后科學教育研究者把科學社會學也納入其中,于是HPS就成為科學史、科學哲學與科學社會學(History、Philosophy & Sociology of science)的簡稱。科學教育以反映科學文化、理解科學本質為目的,強調了科學傳播與普及的社會目的。HPS正是在科學教育不斷發展中產生,以建構主義、終身學習、探究學習、有意義學習等作為該教育范式理論基礎,將科學史、科學哲學與科學社會學三者有機融合,旨在提升科學教育的教學質量、提高公眾科學素養。

在HPS教育萌芽階段,科學史與科學哲學內容零星由一些學者提出,并加入到科學教育中,目的在于加強科學本質、科學精神的教育。隨著科學教育的不斷發展,HPS教育不斷受到教育界重視,1987年專門從事國際科學史、科學哲學與科學教育研究團體IHPST(International History, Philosophy, and Science Teaching Group)成立,并于1989年在美國弗羅里達州立大學,召開第一次HPS與科學教育國際學術會議。至今,IHPST已成功召開十二屆國際學術會議與一屆亞洲IHPST區域會議。HPS教育在德國、意大利、芬蘭、韓國等多個國家開展教育實踐,總結出關于HPS教學的策略、方法、經驗等,旨在幫助學生不僅知道、了解科學知識,更重要是通過自己主動的思考、參與、反思而認識科學、理解科學。

國內學者關于HPS的研究,始于2000年劉華杰的“科學元勘中SSK學派的歷史與方法論述評”。隨后,丁邦平與袁維新從教育的視角解讀HPS教育范式,關注HPS教育與我國課程改革;張晶則從哲學視角審視HPS教育范式,更多關注科學哲學對科學教育的影響。而將HPS教育融入教學實踐的案例研究僅有1篇。因此,將HPS教育應用與生物教學實踐的研究十分薄弱,與我們教育大國的科學教育地位極不相稱。

3 HPS教學的實踐

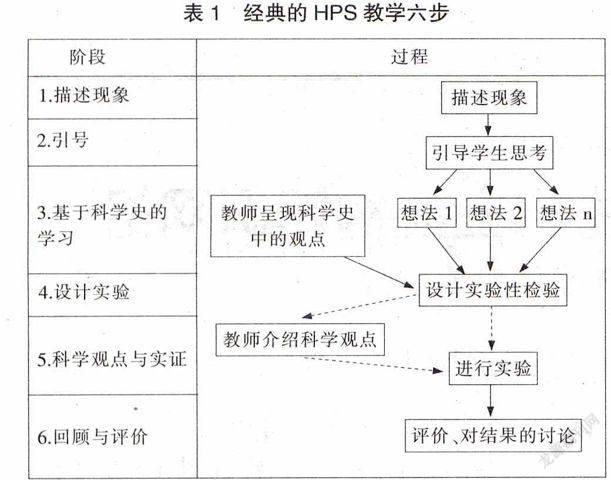

HPS教學設計課堂內容呈現模式是具體的教學案例呈現方式。英國科學教育學者孟克和奧斯本借鑒建構主義的學習理論,將社會學的內容與科學史、科學哲學一并融入科學教學,提出經典的HPS教學六步(表1),在世界范圍內有很大影響力。該教學過程設計成為HPS教學設計的很好的范例。在具體操作過程中可以借鑒并參考這種教學程序,也可以根據自己的教學實際需要進行改進與創新。

由意大利巴里大學Liborio Dibattista、Francesca Morges牽頭的研究團隊也開發出一套HPS課堂呈現模式,并應用于2009~2010學期在意大利普利亞區進行的“科學史走進學校”計劃,其教學設計課堂內容呈現模式包括:(1) 提出問題;(2) 展示科學史;(3) 明確認知目標;(4) 實驗活動;(5) 學生元認知反思;(6) 評價(包括口頭評價、初始階段討論與報告評價、活動評價、多媒體成果匯報評價等)。

顏石珍在《當代教育科學中》發表的“科學過程視野下HPS融入初中科學教學的案例研究”,以初中生物“光合作用”一節為案例,采用演示現象,引出觀念,學習歷史,設計實驗、呈現科學觀念并實踐檢驗、評價等環節進行關于HPS的教學實踐,圍繞“科學究竟是什么”“科學知識是怎樣產生的”“科學在社會發展和進步中的作用是什么”“科學和科學方法的局限性”等問題展開,將科學史、科學哲學、科學社會學融入初中生物課堂,凸顯了科學本質觀及建構知識的過程。

4 將HPS教育范式應用于高中生物的教學設計創新

HPS教育自產生之日起至今已有27年,國際科學教育界無論在理論研究方面,還是教育實踐方面,均有一定研究成果,也呈現出HPS教育強調科學史與科學哲學學習,強調以學生為中心的探究活動、強調創造性寫作、復刻模型以及多元評價的特點。然而,國際HPS教育研究成果與我國基礎教育實際國情之間存在課程設置、評價方式等差異,我國HPS教育需要在借鑒國際已有經驗基礎上,依據具體國情作出調整與改進,以更好適應我國基礎教育課程改革。

以“生物膜的流動鑲嵌模型”HPS教學設計為例,HPS教育應用于生物教學設計應呈現如下特征。

(1) 細化課標要求。

在分析課程標準時,對課標具體內容“簡述細胞膜系統的結構與功能”理解,具體細化表現以下幾點:① 內容包括細胞膜的結構與功能兩方面,其中細胞膜的功能在第三章第一節“細胞膜——系統的邊界”中已有涉及,所以本節課的重點是細胞膜的結構;② 在理解細胞膜結構的基礎上,要再次結合第三章第一節的內容加深對細胞膜功能的理解;③ 雖然課標要求是知識水平中的了解層次——“簡述”,但在實際教學中,教師不能簡單拘泥于“簡述”要求,因為課標只是高中學生對生物科學素養培養的統一基本要求,教師要盡量使學生理解在細胞膜發現過程中的科學方法(主要是經驗方法中的觀察法、實驗法,理性方法中的推理分析法)、科學思想(結構與功能相統一、多樣性與共同性相統一等),在能力、情感、態度與價值觀目標中均有收獲,使學生形成正確的科學本質觀,達到循序漸進提高科學素養的目的。

(2) “教學目標”設計明確具體。

在課標細化的基礎上,教學目標的三個維度必須與具體教學內容密切聯系。“生物膜的流動鑲嵌模型”教學目標設計如下。

知識目標:

(1) 簡述生物膜的結構;

(2) 舉例說明生物膜具有流動性特點。

能力目標:

(1)通過資料分析、思考討論,嘗試推理和解決問題的過程;

(2)學會制作生物膜流動鑲嵌模型。

情感、態度與價值觀目標:

(1)認同生物膜結構的探究歷程是在不斷觀察、實驗、探索中前進的;

(2)認同細胞膜結構與功能相適應的辯證唯物主義自然觀;

(3)確立電子顯微鏡、X射線衍射分析技術在促進生物膜結構發現中的作用。

5 “教學過程”設計體現HPS

HPS教學過程的基本主線是科學史學習,在此基礎上滲透科學方法、科學思想、科學本質的理解。通過對細胞膜成分發現歷史、細胞膜結構發現歷史的學習與分析,教師以問題串的形式,引導學生主動思考生物膜具體組成成分及排列方式,使學生最終在對細胞膜結構理解的基礎上,加強對細胞膜功能的理解。該教學過程始終貫穿了科學方法、生物科學思想、科學精神與科學態度的滲透。

例如:羅伯特森電鏡下觀看到細胞膜暗-亮-暗結構與熒光標記小鼠細胞與人細胞融合的實驗學習,體現了科學經驗方法中的實驗法與觀察法;而1925年E.Corter與F.Grendel從人紅細胞中提取脂質,并在空氣-水界面上鋪展成單分子層,繼而推測細胞膜中,脂質分子必然排列為連續兩層的歷史學習,則體現了科學理性方法中推理分析法;細胞膜磷脂雙分子層與蛋白質鑲嵌模型的結構,決定了細胞膜對物質具有選擇透過性,膜外糖蛋白的存在,使細胞間信息交流成為可能,這體現了細胞膜結構與功能相統一的科學思想;從歐文頓的實驗-假設到Danielli、Davson的蛋白質-脂質-蛋白質三明治模型假設,再到羅伯特森電鏡下實際觀察到的暗-亮-暗三明治模型,最后到1972年桑格與尼克森提出流動鑲嵌模型,細胞膜模型的建立呈現不斷建立——修正的過程,在此過程中科學技術特別是電子顯微鏡、X射線衍射分析技術的產生極大促進了細胞膜流動鑲嵌模型的建立。

6 “評價設計”強調過程性

在基于HPS教學過程實施中,學生會進行提出問題、作出假設、闡述觀點等行為,教師要針對這些行為進行過程性評價,鼓勵學生的開放性思維,糾正學生的錯誤觀點。例如,對學生畫出磷脂分子在水中排列方式的評價、對細胞膜蛋白質-脂質-蛋白質三層靜態結構理解的評價等。

“生物膜的流動鑲嵌模型”HPS教學設計的主線是細胞膜成分與結構的探索歷程,在此歷程中科學家對細胞膜模型數次修訂,直至提出較為完善的流動鑲嵌模型。當然,以科學史為主線的學習,并不是單純的學習科學史,目的不在于使學生機械習得何年何月發生何種科學事件。而是在科學史的學習中,教師特別注重科學哲學、科學社會學的滲透,注重科學方法、科學思想的學習,注重情感、態度與價值觀的培養。在此學習過程中,因為學生對細胞膜流動鑲嵌模型的認知,不是一步到位形成的,也不是由教師直接給與的,而是在科學史學習過程中,在體驗科學方法與科學思想過程中逐步形成,其中有學生的主動思考、提出問題、實驗驗證等環節,因而本教學設計也就使學生達到了建構自身知識的目的。

簡言,“生物膜的流動鑲嵌模型”的HPS教學設計,展現了以科學史為主線,以科學知識、科學方法、科學思想為主要內容,以問題引導為主要教學方式的基本特征。其創新點表現為基于HPS與有意義學習的生物教學設計,該教學設計的意義與價值體現為提高教學質量,在學習基本科學知識基礎之上,發展學生對科學本質的理解,感受科學方法與科學精神,最終達到提高科學素養的目的。