張家港大橋掛籃法施工及線形控制*

上海市機械施工集團有限公司 上海 200072

掛籃懸臂澆筑法是如今大跨度橋梁施工的常用工藝,在工藝成熟的基礎上對施工精度的要求越來越高。能否使成橋后線性狀態下受力情況與設計工況相符,對于橋梁使用的安全性十分重要。橋梁線形受到許多因素的影響,如何對施工狀態進行實時識別(監測)、調整(糾偏)、預測,使施工系統處于控制之中,是本文所探討的重點。

1 工程概況

張家港大橋主橋為預應力混凝土變截面連續箱梁,采用掛籃法施工。左幅跨徑為38.85 m+65 m+38.85 m(路線設計線處),右幅跨徑為39.65 m+68 m+39.65 m(路線設計線處),梁寬為左幅(I幅)20 m,右幅(H幅)23.75 m,采用單箱雙室斷面,底板水平,橋面橫坡通過內、外側腹板高度調整,腹板為直腹板。邊墩處梁高2.0 m,主墩處梁高4.0 m,梁高根據二次拋物線變化,翼緣板懸臂3.8 m,頂板厚度28 cm,跨中腹板厚度50 cm,主墩兩側各10 m范圍內腹板厚70 cm,過渡段長3.0 m,線性過渡。主墩墩頂附近底板厚100 cm,跨中底板厚30 cm。中橫梁寬2.5 m,端橫梁寬1.4 m。

2 線形控制及理論分析

本工程線形控制理論計算簡化為豎向預留位移及平面線形控制。豎向預留位移線形控制就是模擬施工現場實際情況,將梁體自重、梁體混凝土施加預應力的壓縮徐變、梁體溫度變化、墩柱沉降、掛籃的彈性和非彈性變形等各種因素造成的撓度反向疊加加入施工控制過程中,使成橋線形符合設計要求[1]。實際施工中主要通過立模標高控制來實現,立模標高為設計標高、施工預拱度、調整值、掛籃或支架彈性變形值等4 項疊加。

平面線形控制可用2 種方法進行控制。第1種是坐標法,根據平面曲線的要素和節段長度,計算各節段中心線端點坐標,使用全站儀測設控制。第2種方法是視準線外矢距法,即相鄰兩墩中心作為一條視線邊,根據平面曲線的要素和節段的長度,計算墩與墩之間各節段端點理論中心線和視線的外矢距,使用經緯儀或全站儀在視線垂直方向量取外矢距進行控制[2,3]。

考慮到工程實際情況,施工過程中未采用計算機仿真模擬技術,本次線形控制要點為:各節段標高控制;立模精度控制;掛籃變形情況控制,對比掛籃變形理論預計值與實測值;懸澆階段懸臂根部截面正應力監測。

3 施工監測控制

1)根據現場老橋情況,掛籃監測平面、水準控制網布在老橋上和橋下,等I11#、I12#、H11#、H12#墩0#塊澆筑好以后,在0#塊上分別布設4 個臨時高程點,并且在以后的使用過程中定期對控制點、水準點、臨時水準點進行復測。

2)在掛籃安裝之前,應對掛籃的強度、剛度和抗傾覆性進行理論計算,監控單位進行復核。在主梁施工前根據規范對掛籃進行堆載預壓試驗,以檢驗其強度及剛度是否滿足要求,并消除其非彈性變形。監控單位分別對掛籃預壓前、預壓完成后(卸載前)和卸載后3 個工況的變形進行觀測,并由此得到掛籃的彈性變形值,用于主梁立模標高的計算。

3)掛籃線形控制總體分為2 部分,一是施工高程控制,另一個是施工平面位置控制。在主橋懸臂澆筑施工中,撓度控制極為重要,影響撓度的因素主要有掛籃的變形、箱梁段自重、預應力大小、施工荷載、結構體系轉換、混凝土收縮與徐變、日照和溫度變化等,而這些影響在橋梁施工前是無法知道的,因此為正確合理地控制梁體撓度,擬采取以下措施來控制掛籃撓度。

(1)施工前對各梁段理論下的撓度值進行計算列表,作為各個節段掛籃立模標高的參考。

(2)通過靜載試驗確定掛籃的彈性變形及非彈性變形值,結合理論計算結果進行修正。

(3)在施工過程中,對鋼筋安裝、混凝土澆筑等工序過程進行定期監控量測,確定掛籃在施工中的實際下撓度;再結合理論計算值進行修正,以便于準確預測下一節段的施工立模標高。

(4)T構施工中嚴格控制兩側不均勻荷載的發生,掛籃移動時2 只掛籃移動距離不大于50 cm。

(5)運用高精密的儀器對一系列主梁和橋墩控制點進行測量,得到結構的幾何線形。

(6)線形控制點應在主梁橫向、縱向及截面關鍵點處布置,既能控制梁體縱橫向線形,也能控制梁體截面尺寸。

(7)定期監測樁基承臺頂面和墩臺頂面的高程。這些數據可用來分離由于結構變形和基礎沉降而引起的結構位移。

(8)在進行測量時,橋上應無大規模的施工作業,施工機具等應停放在指定位置,以減小或便于分析臨時荷載對線形的影響。

(9)在長懸臂階段或合龍前進行24 h或48 h的溫度場和線形的聯測,有助于摸清線形隨溫度變化的規律,確定合理的合龍溫度及時間。

(10)在混凝土澆筑前后應對梁端及掛籃實際高程變化進行監測,當與計算預測值有較大出入時,應查明原因,及時調整。

(11)預應力張拉應在混凝土達到一定的強度后進行,張拉前后應進行梁段高程監測,并與計算值對比,出現偏差應分析原因,及時調整。

4)線形修正。將計算目標值與實測結果進行比較,根據比較結果對線形進行修正。如果復測表明是施工幾何尺寸或計算荷載有誤引起的偏差值超標,則應修正計算模型中的施工幾何尺寸或計算荷載,對其誤差引起的最終目標線形的變化進行評估,若偏離結果是可以接受的,則只需考慮在后續施工節段中對偏差值的影響逐步消減的措施,若偏離結果是不可接受的,則必要時應當考慮返工措施。

比較安裝階段末期的結構實際位移(實際累積位移)和預測位移;從本階段的末期開始,利用分階段分析來預測將來階段的幾何形狀(假設本階段末期的總位移就是模型中的開始位移)。比較最終的預測累積幾何形狀和目標幾何形狀,看結構是否在指定的誤差范圍內,按照要求的位移發展。如果最終的預測偏差超出了施工誤差的范圍,就查找偏差的原因,并評估最終橋梁幾何形狀的可接受性。如果需要修正,就計算將要安裝的節段調整值,并用最小二乘法來修正最后階段的分析,為保證線形的平順,調整需要在一定的梁段范圍內進行。

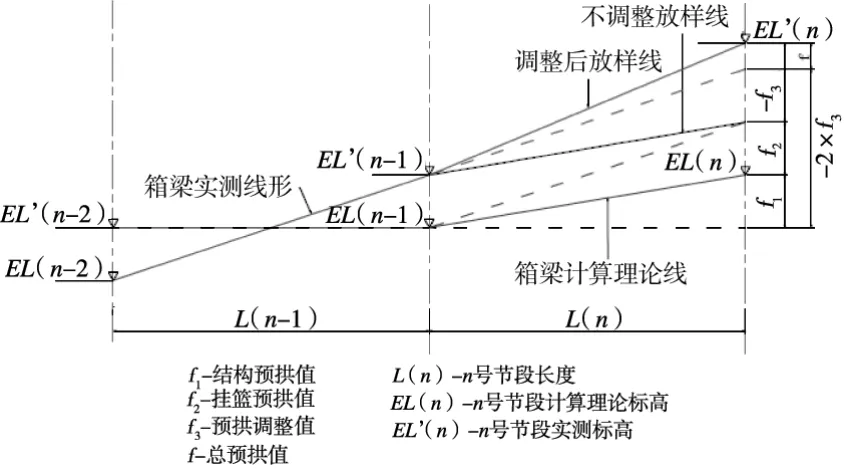

線形調整的基本原則:小于施工控制誤差范圍±5 mm的誤差不作調整;大于施工控制誤差±5 mm的誤差,在后續節段調整一半[4]。

立模標高的控制應以追求橋面線形的平順為目標,在成橋橋面標高的控制中應以橋面平順為目標,不必片面追求個別節點的理論標高,最后成橋可能有很多梁段的實際標高與設計標高存在一定偏差,但橋面整體線形平順[5]。

施工線形與計算線形的幾種偏差方式及其處理方法如圖1所示。

圖1 線形偏差及其處理方法示意

4 實際施工監測數據分析

1)立模標高。以張家港大橋H輔道,H11#墩9#塊立模控制為例,根據實際圖紙,結合計算分析,立模標高為設計標高、施工預拱度、調整值、掛籃或支架的彈性變形值等4 項之和,與豎向預留位移線形控制理論分析相符。根據監控數據,立模宜在早晨日出之前完成且誤差不得大于5 mm。通過各節段時的標高監測控制,綜合立模誤差、掛籃沉降誤差和張拉翹起值誤差,確保施工全過程的立模標高符合設計線形要求。

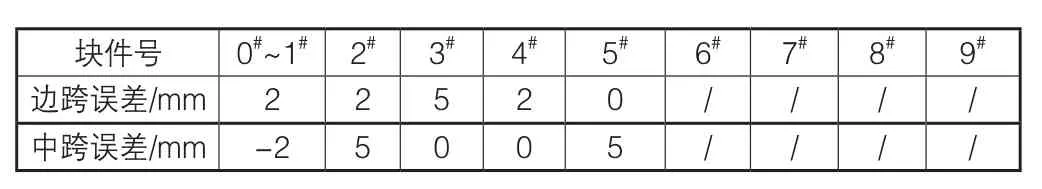

2)立模精度。懸臂澆筑法施工連續梁橋,立模精度的控制關系到每個懸澆塊的標高、合龍誤差及橋梁的成橋線形。部分立模精度情況如表1所示。

表1 H輔道11#墩立模精度分析列表

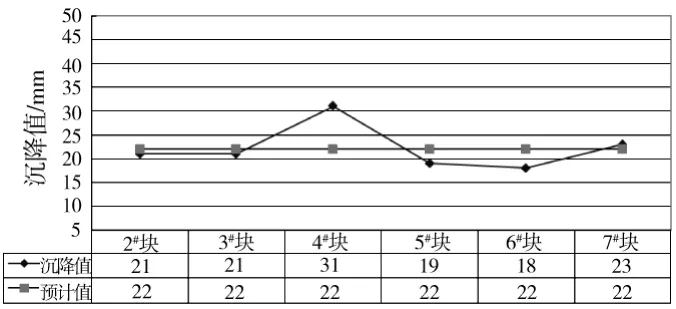

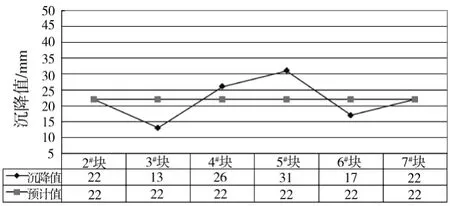

3)掛籃變形情況。由于本橋采用掛籃施工,掛籃變形的取值對于本橋的監控工作有著至關重要的影響,為此,結合已澆筑塊段的掛籃變形資料,分析各工況的變形值,從中總結出掛籃變形的趨勢,指導后續監控工作的順利進行,如圖2、圖3所示。

圖2 H輔道11#墩邊跨掛籃變形理論值與實測值對比

圖3 H輔道11#墩中跨掛籃變形理論值與實測值對比

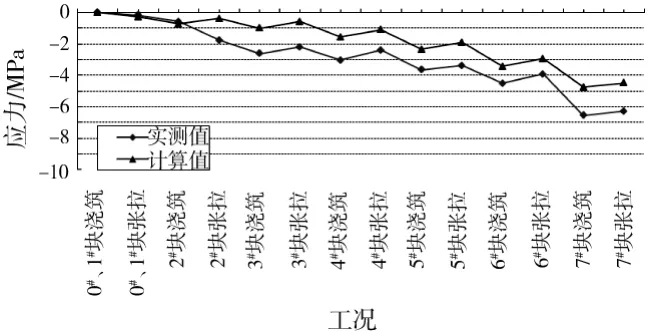

4)應力情況。懸澆階段主要對懸臂根部A1~A4截面的正應力進行監測,應力值負表示壓應力,正表示拉應力。從實測數據可以看出,實測值和理論值發展趨勢基本相同;張拉階段應力實測值與理論值較為接近,主梁控制截面應力在允許范圍之內,如圖4、圖5所示。

5)監控數據分析結論:本階段施工過程中,各節段標高誤差未超出規定允許值;各塊段立模精度控制良好;各塊段掛籃變形實測值與理論預計值較為吻合,但掛籃變形穩定性稍差,沒有明顯規律;H輔道1#塊端部截面A1~A4應力實測值與理論計算值吻合良好。

圖4 H輔道11#墩A1截面上緣應力理論值與實測值對比

圖5 H輔道11#墩A1截面下緣應力理論值與實測值對比

5 結語

通過張家港大橋左右幅預應力混凝土連續箱梁的施工可以看出,曲線連續梁掛籃懸臂澆筑的施工必須嚴格控制結構線形,以保證梁體成橋后的線形與設計線形一致,滿足設計受力結構狀態和安全可靠性。

掛籃法懸臂澆筑施工中的線形控制是一項動態控制過程,其誤差積累將影響后期合龍精度及成橋運營狀況下的線形,因此在施工中應及時對各待測值進行觀測,并采取合理方法對測量數據進行驗算,方能最終確保線形的美觀和合攏精度[6-9]。