緊鄰歷史保護建筑和軌道交通的深基坑圍護結構優化設計和施工技術

復旦大學 上海 200433

1 工程概況

1.1 工程建設概況

復旦大學楓林路校區新建1#科研樓位于上海市徐匯區,是一幢地下2 層、地上5 層單體建筑。地下建筑面積12 490 m2,地上建筑面積8 538 m2,總建筑面積21 028 m2,建筑物高度24 m。基礎底板厚600 mm,工程樁采用φ600 mm鉆孔灌注樁。基坑開挖面積6 100 m2,東西長約150 m,南北寬約42 m,周長約380 m,開挖最深深度11.75 m。本工程基坑安全和環境保護等級均為二級。

1.2 周邊環境概況

本基坑工程周邊環境極其復雜,緊鄰歷史保護建筑、老建筑、各種管線、軌道交通等。

1)周邊建筑物:東側與中山醫院綜合樓(地下1 層、地上22 層)相距15.9 m;南側的東1#樓為上海市歷史保護建筑,距基坑23 m;西側的治道樓距基坑最小距離為6 m;北側為建造于1936年的3 層磚混結構,與基坑最近距離11.2 m。

2)管線:在基坑西側與南側有大量消防、燃氣、電力、通信等管線,均在開挖深度2 倍范圍內。其中,西側的各種管線共有6 種,距離基坑3.4~6.7 m,南側的各種管線共有8 種,距離基坑5.7~21.8 m。

3)緊鄰地鐵:西側外墻邊線距軌道交通7號線肇家浜路站外邊線約38.5 m,在地鐵運營線50 m內,需要保護。

1.3 地質條件概況

本工程區域內雜填土普遍較厚,為1.00~3.50 m,平均1.76 m,且夾雜碎石,上部主要由碎石、磚塊、水泥塊及瓦片等建筑垃圾夾少量黏性土組成,土質差。受古河道切割影響,場地中缺失第⑥層暗綠色粉質黏土。

2 圍護結構設計優化措施

原圍護結構設計為外側三軸攪拌樁止水帷幕+內側鉆孔灌注樁。針對以上復雜的周邊環境及地質條件概況,為控制因基坑圍護結構變形而產生對周邊管線、軌道交通和建筑物的不利影響[1,2],本工程對基坑圍護方案進行了優化設計,具體措施如下。

2.1 加強重點保護部位基坑圍護——設置地下連續墻

基坑東側、北側圍護采用厚800 mm地下連續墻,南側歷史保護建筑和西側軌道交通重點保護區域采用厚1 000 mm的地下連續墻,增加圍護剛度,在棧橋處地下連續墻墻底注漿加固。地下連續墻槽段情況較復雜,槽段分幅寬度一般為6 m,局部敏感區域分幅寬度適當調整 ,共67 幅,以減少基坑變形對周邊環境帶來的影響。在地下連續墻內外側采用φ650 mm@450 mm三軸攪拌樁進行槽壁加固,采用套接一孔法,水泥摻量20%,加固深度16.5 m。

2.2 基坑內土體加固

為減少基坑開挖過程中對周邊環境的影響,對基坑內被動區采用φ850 mm@600 mm三軸水泥土攪拌樁進行加固,以增強被動區側向抵抗力,減少基坑變形。西側位于軌道交通運行保護區范圍內加固寬度9.85 m,加固深度-1.35~-16.75 m,即第1道支撐底至坑底以下5 m區域滿堂布置,水泥摻量25%,其他區域加固寬度4.42 m,加固深度從自然土至坑底以下5 m,呈格柵布置,中板以下水泥摻量20%,中板至自然土區域水泥摻量8%,局部坑中坑加固底板以下水泥摻量20%。

2.3 增設施工棧橋

在基坑內設置施工棧橋,施工棧橋厚250 mm,南側道路加罩鋼筋混凝土路面,所有重型施工車輛均行走在棧橋上,避免重型車輛反復振動碾壓造成基坑南側歷史保護建筑沉降和地下管線破壞。

2.4 水平支撐體系

采用2 道水平混凝土支撐,支撐結構情況如表1所示,支撐現場實景見圖1,支撐端部設琵琶撐和斜撐。

表1 支撐結構情況

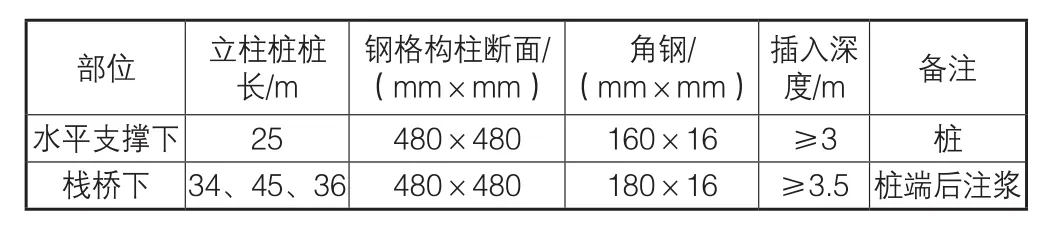

2.5 豎向支撐體系

立柱樁采用φ800 mm鉆孔灌注樁,共82 根,其中部分利用工程樁,支撐立柱采用鋼格構柱,立柱樁及鋼格構立柱情況如表2所示,鋼格構柱插入立柱樁內,穿越底板范圍內設止水鋼板。在棧橋下的鋼格構立柱與混凝土支撐節點處設厚10 mm鋼托板,鋼托板下設3 塊加強肋,并用槽鋼設水平和斜撐作加固(圖2)。

圖1 混凝土支撐

圖2 棧橋下鋼格構柱

表2 豎向支撐體系

3 主要施工技術

3.1 三軸攪拌樁槽壁加固

為了有效防止槽壁坍塌,在地下連續墻內外側采用三軸攪拌樁進行槽壁加固[3-6]。

1)方法:相鄰攪拌樁采用套接一孔法施工,搭接時間不超過24 h,樁間搭接250 mm。

2)技術參數:水泥摻量20%,水灰比1.5~2.0,攪拌下沉速度0.5~1 m/min,提升速度1~2 m/min,靠近西側施工時要適當放慢速度。樁體28 d無側限抗壓強度≥0.8 MPa,地鐵保護區≥1.0 MPa。

3)下鉆及提升過程中,保護螺桿勻速轉動,嚴格控制下沉、提升速度,為保證樁身強度和均勻性,嚴格控制水灰比,水泥漿液不得離析。

4)試件取樣每個臺班2 根,每根不少于2 點,在坑底以上1 m和最軟土層處分別取樣,28 d后鉆孔取芯,數量不少于0.5%且不少于3 根,每根樁取5 個點,鉆芯后孔隙要注漿填充。

5)三軸攪拌樁樁位布置偏差≤50 mm,樁身垂直度偏差≤1/300。

3.2 鋼格構立柱施工

鋼格構立柱施工質量關系到豎向支撐體系立柱抗彎性能和豎向強度。

3.2.1 格構柱制作

1)格構柱對接焊接時接頭錯開,同一截面角鋼接頭不超50%,相鄰錯開位置≥500 mm。

2)柱身保證垂直度,柱身彎曲≤1/250,焊縫高≥10 mm,全部采用滿焊。

3)格構柱在距底板底和頂250 mm位置處設置2 道止水鋼板,寬100 mm(在施工底板鋼筋時安裝)。

3.2.2 吊裝

1)吊裝前先進行確定4 個定位點,定位偏差≤10 mm。

2)采用1 臺500 kN吊機進行吊裝,吊點位于格構柱上部,將吊起的格構柱慢慢放入鋼筋籠內,進入鋼筋籠不小于3 m(不包括錨入底板鋼筋的長度45d)。

3)在格構柱四邊的鋼筋籠主筋上各焊1 根水平鋼筋,距格構柱20~30 mm,使格構柱位于鋼筋籠中間,保證四邊與鋼筋籠間距一致。

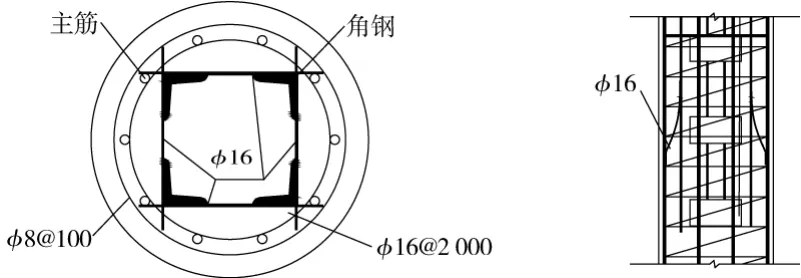

4)格構柱4 個面分別采用2 根長1 000 mm的φ16 mm鋼筋斜向與鋼筋籠主筋雙面焊接,焊縫長度≥5d(圖3)。

圖3 格構柱與鋼筋籠固定

5)在格構柱上標出柱頂標高標記,當下放到位時,用160 mm×60 mm角鋼固定在事先安裝好的校正架上,標高控制在±20 mm。

3.3 基坑降水

1)本工程降水采用真空疏干深井進行基坑降水,可以充分疏干土中的自由水,提高坑內土體強度,減少坑底隆起和圍護結構變形量。疏干井數量一般按每180~220 m2設置1 口,本工程根據疏干面積,配備25 口疏干井,另設3 口觀測井,這3 口觀測井也作備用井。

2)降水井結構:孔徑650 mm,孔深比管底深1 m左右。井管采用φ273 mm焊接鋼管,長16 m,井深低于底板5 m左右,井管頂部比自然地面高300~500 mm。外包尼龍網,從井底向上至地面以下2 m范圍內井管周圍填粗礫濾料,排除積水,然后用不含砂的黏土填至地面并壓實封口,以防漏氣。

3)疏干降水井在基坑開挖前至少20 d開始,水位降至坑底開挖面以下1 m。

4)每3~4 口井配1 臺真空泵抽氣,在疏干井管內形成真空,加快土體中自由水流向井管,每口井用1 臺潛水泵抽水。

3.4 土方開挖

為了保護軌交車站運行區間和歷史保護建筑、管線等,針對本基坑特點,主要采取分區、分塊、分層的方法進行本工程挖土施工控制。

1)施工段、層總體劃分:由東往西依次分3 個工區,分別為一工區,二工區,三工區,再按支撐高度劃分為3 層,共計9 個施工段。依次進行流水開挖和混凝土支撐及底板的澆筑施工。

2)時間控制:為確保將基坑對周邊歷史保護建筑、軌交車站及區間的影響減小到最低,基坑開挖時充分利用時空效應原理分為若干個單元小塊開挖。一工區分4 小塊,二工區分4 小塊,三工區分3 小塊,嚴格規定每個單元小塊的挖土時間和支撐時間,以減少圍護變形。

3)根據支撐體系的布置和大基坑的特點,整個基坑采用分倉抽條開挖的方式,嚴格遵循“分層分塊、對稱均衡、留土護壁、嚴禁超挖”的原則進行挖土。

4)配備充足結構隊伍進行混凝土支撐的施工,做到每塊土方的開挖和支撐施工在設計規定的時限內完成,減少基坑暴露時間,以控制圍護變形。混凝土支撐采用靜力切割拆除,以減少對周圍建筑物及地下管線的影響。

5)第1層土開挖從東側19軸中間向西開挖,從自然土至第1道支撐面,挖土深度650 mm,并抽條開挖至第1道支撐底下200 mm處。

6)第2層土開挖工序如下:

(1)待第1道支撐強度達到100%,土體加固達到設計要求強度,降水到開挖面以下1 m后,開始第2層土體開挖。

(2)配備長臂挖機2 臺,EX-200挖機2 臺,EX-60小挖機2 臺。

(3)從第1道支撐面挖到第2道支撐面,挖土深度6 m(分3 小層開挖),每層2 m。

(4)挖土流程:根據劃分后3 個工區,先從一工區(東)開挖,開挖完成后緊跟做第1道混凝土支撐,再開挖二工區(中),做混凝土支撐,最后挖三工區(西),做混凝土支撐。

7)第3層土開挖工序如下:

(1)待第2道混凝土支撐強度達到100%,基坑降水至開挖面1 m以下后,開始第3層土體開挖。

(2)配備長臂挖機2 臺,EX-200挖機2 臺,EX-60小挖機2 臺。

(3)從第2道支撐面開挖到離坑底200 mm,其中深坑區開挖深度5.15 m(分3 小層),淺坑區開挖深度3.60 m(分2 小層)。

(4)挖土流程:同第2層土,每塊開挖完后立即做墊層、底板。

4 實施效果

目前,復旦大學楓林路校區新建1#科研樓工程地下主體結構施工已完成。通過監測數據反映,設置在軌道交通7號線肇嘉浜路站通風井口的6 個監測點垂直位移(上抬或下沉))累計最小值0.4 mm、最大值1.4 mm,未達報警值,保證了軌道交通的正常運行,軌道交通通行不受影響; 周邊各種管線沒有出現較大的明顯沉降和差異沉降;周邊建筑物垂直位移沒有出現較大的沉降速率或較大比率的不均勻沉降,較好地保護了歷史保護建筑。因此,本工程實施效果良好,達到預期目標,可供類似復雜環境條件下基坑圍護工程借鑒。