基于道路容量、建筑量、汽車保有量的擁堵指數敏感性分析

楊 文,高洪振,張鐵巖,胡 倩(青島市城市規劃設計研究院,山東 青島 266022)

基于道路容量、建筑量、汽車保有量的擁堵指數敏感性分析

楊文,高洪振,張鐵巖,胡倩

(青島市城市規劃設計研究院,山東 青島 266022)

為研究道路容量、建筑量及汽車保有量對交通擁堵的敏感程度,提出以擁堵指數作為評價敏感程度的指標。以青島市東岸城區為例,根據行政區劃及功能布局將東岸城區劃分為12個中區,依托EMME4軟件平臺,以土地利用資料和道路網為基礎,對每個中區的道路容量、建筑量和汽車保有量的現狀及發展趨勢進行統計分析,得出這3個因素同擁堵指數的內在關系。分別進行單一因素及不同組合因素下不同程度的增量變化,得到不同條件下的擁堵指數變化率。結果表明,三者對道路擁堵的敏感性強弱順序依次為:汽車增量、道路容量增量、建筑增量。采取單一措施,路網擁堵情況改善不明顯,采取組合措施后的路網擁堵改善效果優于采取單一措施。因此,通過合理控制汽車和建筑規模增長,同時改善道路交通設施,增加道路容量,可以有效改善道路擁堵狀況。

擁堵指數;道路容量;汽車保有量;建筑量;敏感性分析

0 引言

近年來,隨著青島市城市經濟的快速增長,城市吸引的外來人口持續增加,旅游休閑人數不斷擴大,城市發展框架不斷完善。在此背景下,建筑開發量及機動車保有量呈現快速增長態勢,盡管城市道路也在加快建設,但有限的“供”與高漲的“需”之間矛盾逐漸加劇。青島中心城區,尤其是市南、市北、李滄核心區、嶗山核心區等重點區域交通擁堵現象愈發突出,政府與市民都在關注交通發展態勢,也在尋求解決問題的辦法。

國內外許多專家學者對交通擁堵成因及對策進行了深入研究[1]。北京工業大學陳春妹等以隨機效用理論為基礎,建立整個路網中車輛在道路容量極限狀態下的平均行駛時間模型,為了便于應用,結合模糊數學的相關知識給出了平均行駛時間的計算步驟和計算流程圖,該方法不用通過傳統的交通調查也可以獲得行駛時間,為準確計算道路容量奠定了一定的基礎[2];重慶交通大學的李淑慶認為與一個城市道路網絡發展規模相適應的機動車輛擁有規模對解決日益嚴重的城市交通擁堵問題具有重要意義,給出了城市道路容量和路網服務水平的概念,建立了道路容量計算模型,得到城市道路容量約束下的城市機動車發展規模的確定方法,為城市機動車需求管理提供了理論支撐[3];北京交通大學的林峰,在從經濟角度深入分析我國機動化進程的基礎上,對機動車保有量與城市主干道的相關性進行了分析,進而以協調發展為目標,實現了Matlab環境下神經網絡近期機動車保有量預測模型和基于道路容量的長期路網規劃模型,并以北京市為例進行了相關的定量研究[4]。

以上研究主要從機動車保有量和道路容量角度研究兩者同交通擁堵的關系,但是鮮有研究涉及道路容量、建筑量、汽車保有量三者對交通擁堵的敏感性分析。本文結合青島實際情況,依托EMME4軟件平臺以及土地利用資料和規劃路網,在對交通擁堵指數影響因素分析的基礎上,重點對青島市道路容量、建筑量、汽車保有量現狀和發展趨勢及其對擁堵指數的敏感性進行了分析,并提出相應建議。

1 擁堵指數影響因素分析

路網擁堵指數為區域內不同等級道路的容量和需求量對應的飽和度,按照有效道路容量加權平均再乘以10的數值,其計算公式為:

式中:RL為路網擁堵指數;ri為不同等級道路飽和度;ki為不同等級道路權重。

路網擁堵指數共分為5級,0~2.0為暢通,2.0~ 4.0為基本暢通,4.0~6.0為輕度擁堵,6.0~8.0為中度擁堵,8.0~10.0為嚴重擁堵。

擁堵指數是反映交通運行狀況的重要指標,直接受到交通供給和交通需求能力的影響。其中交通供給能力方面主要是道路容量[5-6],交通需求主要誘導因素是建筑量,另外汽車保有量會影響交通出行量及出行方式結構[7-8],以下將對這3個影響因素做進一步分析。

1.1道路容量現狀及發展趨勢

道路容量包括宏觀和微觀兩個層次,這里所說的道路容量主要是指宏觀層面,即城市總體或一定范圍內城市交通系統對交通個體的容納能力,用于反映城市交通供需狀況和交通系統的整體運行狀況[9]。而道路容量是一個理論值,會受到占路停車、交通事故、交通管理及智能化水平等因素的影響,實際應用中需要對其做相應折減[10-11]。道路容量的計算公式為:

式中:C路為研究范圍內道路容量;dj為道路長度;Cj為不同等級道路通行能力;nj為車道數。

中心城區城市道路總容量約780萬pcu·km/h(考慮到地鐵施工、占路停車等因素影響,道路容量相應進行折減),其中:東岸城區約為290萬pcu·km/h,北岸城區約為252萬pcu·km/h,西岸城區約為240萬pcu·km/h。東岸城區的李滄西、嶗山中、嶗山北等中區道路容量相對較大,其中李滄西最大,約為41萬pcu·km/h。

規劃道路容量較現狀均有所增加,但市南區及嶗山中心區現狀路網已基本按規劃實施,增長空間不大。其他4區按規劃實施后,道路容量增長較大,尤其城陽區增幅達到140%以上。

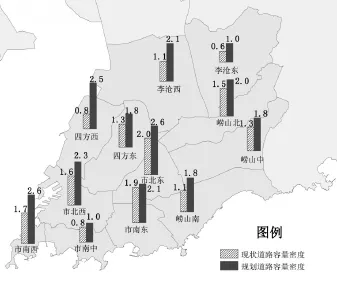

從東岸城區各中區來看,李滄西中區規劃容量最大,達到77萬pcu·km/h;四方西道路容量增幅最大,達到200%以上;李滄區的2個中區道路容量增幅均在80%以上,其他幾個中區增幅不明顯(見圖1)。

圖1 東岸城區各中區道路容量變化分析圖(單位:萬pcu·km/h)

就道路容量密度而言,市北東和市南西規劃道路容量密度最高,達到2.6萬pcu·km/(h·km2),四方西、李滄西道路容量密度有較大增長,分別由現狀的0.8萬pcu·km/(h·km2)和1.1萬pcu·km/(h· km2)增加到2.5萬pcu·km/(h·km2)和2.1萬pcu· km/(h·km2)(見圖2)。

圖2 東岸城區各中區道路容量密度變化分析圖(單位:萬pcu·km·h-1·km-2)

1.2建筑量現狀及發展趨勢

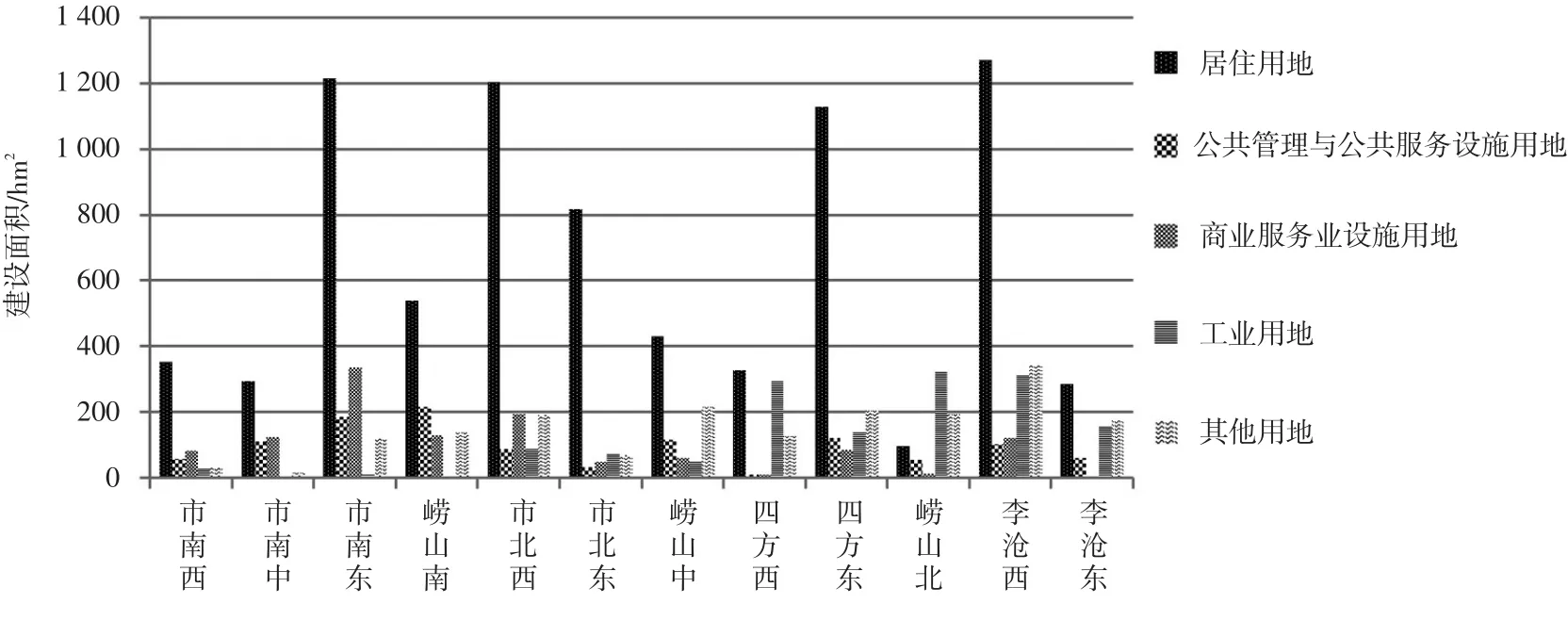

現狀東岸城區中區建筑量較為突出的有市南東、市北西、四方東、李滄西,均超過1 500hm2。其中市南東商業服務和公共服務設施建筑量最高,總量達到521hm2,所占比例遠高于其他中區;市北區中區居住建筑量所占比例較為突出,而其公共服務設施建筑量相對較低(見圖3)。

圖3 現狀東岸城區各中區建筑量分布圖

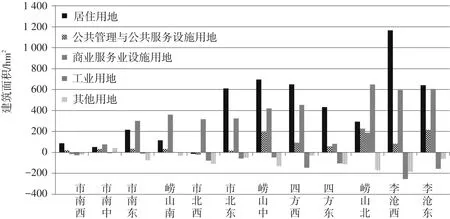

到2020年,東岸城區各中區居住用地、公共管理與公共服務設施用地及商業服務業設施用地的建筑量均呈現增長趨勢。老城區建筑增量較小,建筑增量主要集中在嶗山中、四方西、嶗山北、李滄西、李滄東等中區,這5個中區增量在1 000hm2以上,且以居住和商業服務業設施為主。市南東、市北西等傳統商業金融核心區的商業設施建筑量仍將增加,但低于李滄西、李滄東、四方西、嶗山中等新建及待改造區域的商業設施建筑增幅(見圖4)。

1.3汽車保有量現狀及發展趨勢

2013年青島中心城區(不含原膠南市)汽車保有量為79.6萬輛,比上年增長12.7%(見圖5)。其中,東岸城區54.9萬輛、西岸城區10.2萬輛、北岸城區14.6萬輛,東岸城區的汽車保有量分別為西岸城區及北岸城區的5.4倍及3.8倍。

東岸城區汽車數擁有量最多區域為市南區和市北區,分別達到14.8萬輛和22.3萬輛,年均增長率分別為8.8%和12%,千人擁有率分別為272輛/千人和218輛/千人,車輛密度分別為0.49萬輛/km2和0.35萬輛/km2,與其他城市相比處于較高水平,已經明顯高于寧波、大連等城市以及新加坡的汽車擁有水平。李滄區和嶗山區汽車保有量也已經分別達到10萬輛和7.6萬輛,千人擁有率分別為195輛/千人和201輛/千人,但車輛密度相對較低。

圖4 2020年東岸城區各中區建筑量變化圖

圖5 青島中心城區歷年汽車增長情況

采用自然增長法、“一戶一輛”法、道路容量法等三種方法對東岸城區汽車保有量發展趨勢進行分析,預測2020年東岸城區汽車保有量在95萬~ 120萬之間,2020年之前保持較高的增長速度,2020年以后增速逐漸放緩(見圖6)。

圖6 東岸城區汽車保有量發展變化圖

2 擁堵指數影響因素敏感性分析

敏感性分析是指從各類影響項目指標的因素中提取出敏感性因素,確定敏感性因素對項目指標的影響程度,為項目制定提供有效可行的決策依據[12]。

根據敏感性因素變動個數的不同,敏感性分析法可分為單因素敏感性分析法和多因素敏感性分析法。通常是分析單個因素變化,必要時也可分析項目指標受兩個或多個敏感性因素的影響程度大小。項目指標對敏感性因素的敏感程度,表示為該因素按一定比例變化時引起評估指標的變動幅度。通過控制不利因素,改善有利因素,可增強項目效果,從而提高抗風險能力[13]。

青島市東岸城區受地形影響,車種構成相對簡單。居民出行主要乘坐的交通工具為小汽車或公交車,其中東岸城區摩托車和自行車出行比例不到3%。因此,假設公交出行比例一定且忽略自行車和摩托車的影響,主要從汽車保有量、道路容量、建筑量這3個方面對擁堵指數的敏感性進行分析。

為分析各因素對擁堵指數的敏感性,根據行政區劃及功能布局將青島市東岸城區劃分為12個中區,分別為市南西、市南中、市南東、市北西、市北東、四方西、四方東、李滄西、李滄東、嶗山南、嶗山中、嶗山北。依據EMME路網數據、土地利用及汽車保有量數據資料,對路網擁堵指數與道路容量、建筑面積、汽車保有量相互關系進行擬合分析,R2=0.92,擬合效果較好,擬合公式如下:

式中:RL為路網擁堵指數;C路為道路容量(萬pcu·km/h);C建為建筑面積(hm2);C汽為汽車保有量(萬輛)。

受城市經濟發展、建設投資和管理政策等方面影響,近期在不同增長變化的道路容量、建筑量、汽車保有量條件下,道路負荷將呈現不同的狀態。根據以上公式得到不同條件下的擁堵指數變化情況,如表1所示。若不采取任何措施,道路容量、建筑量、汽車保有量自然增長,2年后路網擁堵指數為4.94,接近擁堵狀態;若僅汽車保有量發生變化,汽車保有量增加10%和20%的路網擁堵指數分別為4.52和4.71,擁堵指數變大,變化比例為4.20%;若僅道路容量發生變化,道路容量增加10%和20%的路網擁堵指數分別為4.26和4.19,擁堵指數變小,變化比例為1.64%;若僅建筑量發生變化,建筑量增加10%和20%的路網擁堵指數分別為4.35和4.37,擁堵指數變大,變化比例為0.46%。由此可以看出,單一因素變化的道路擁堵敏感性強弱順序為:汽車增量>道路容量增量>建筑增量。

若道路容量由增加10%變為20%,建筑量由增加20%變為10%,汽車保有量由增加20%變為10%,則道路擁堵指數由4.68降為4.40,擁堵指數變化比例為5.98%。由此可以看出,采用道路容量、建筑量、汽車保有量的多因素綜合變化,對減小路網擁堵指數的效果明顯優于單一因素變化。

表1 近期東岸城區總體不同條件下擁堵指數變化

由于道路容量、汽車擁有與使用、建筑開發強度等方面的明顯差異,各中區道路負荷也將呈現出不同的擁堵狀況,如表2所示。市南西和市南中兩個中區擁堵指數在4~6之間,處于輕度擁堵狀態;市南東、市北西兩個中區擁堵指數較高,均在7以上,處于擁堵狀態;市北東、四方東及李滄西中區擁堵指數在4~6之間,處于輕度擁堵狀態;四方西、李滄東、嶗山北和嶗山中四個中區擁堵指數在2~4之間,處于基本暢通狀態。

表2 近期東岸城區各中區不同條件下擁堵指數變化情況表

表2(續)

3 結語

依托EMME4軟件平臺和GIS空間數據庫,在對青島市道路容量、建筑量、汽車保有量現狀和發展趨勢總結分析的基礎上,對擁堵指數與三者敏感性進行了研究,結果表明:若不采取任何措施,2年后東岸城區路網將會接近擁堵狀態;單一因素變化對道路擁堵的敏感性強弱順序依次為:汽車增量、道路容量增量、建筑增量;采用多因素綜合變化,對減小路網擁堵指數的效果明顯優于單一因素變化。因此,通過合理調控汽車規模、控制建筑增量、提升道路容量、控制占路停車,東岸城區各中區的道路擁堵情況可以得到適度控制。

研究成果對合理調控道路容量、建筑增量和汽車保有量具有一定指導意義。為便于統計分析,本文把東岸城區分為12個中區,未來可以根據功能組團、用地性質、區域位置等增加中區的劃分個數,以利于在更小的范圍內進一步分析道路容量、建筑量和汽車保有量對于擁堵指數的敏感性。

[1]劉丙章.國外城市解決交通擁擠的對策分析[J].長江大學學報:自然科學版,2011,8(8):247-250.

[2]陳春妹,任福田,榮建,等.理想條件下路網臨界車頭間距的研究[J].公路交通科技,2003(20):118-121.

[3]李淑慶.城市路網容量約束下的機動車發展規模研究[J].重慶交通大學學報:自然科學版,2008(27):100-104.

[4]林峰.機動車保有量與城市主干道路網絡容量的相關性分析[J].科技與經濟,2006(2):120-122.

[5]J H Rich,O A Nielsen.A Microeconomic Model for Car Own?ership,Resident and Work Location[C]//Proceedings of Eu?ropean Transport Conference(PTRC):Seminar on Method?ological Innovations,Session on Car Ownership Modelling. Cambridge:European Transport Conference,2001.

[6]彭福海.考慮城市路網承載力水平的機動車保有量控制規模研究[D].西安:西安交通大學,2011.

[7]蒲燦,喬敏.城市道路交通擁堵動態評價方法研究[J].科技視界,2015(2):154-155.

[8]楊艷妮,陸化普.基于支持向量機的城市私人汽車保有量滾動預測[J].公路工程,2010,35(5):39-43.

[9]宋安,劉琦.出租車保有量評價與預測[J].交通科技與經濟,2010,12(3):34-36.

[10]Thomas Bue Bj?rner,S?ren Leth-Petersen.Dynamic Models of Car Ownership at the Household Level[J].International Journal of Transport Economics,2005,32(1):57-75.

[11]臧曉冬,周偉.基于車頭間距變量的通行能力理論模型[J].公路交通科技,2010,27(2):103-107.

[12]倪加勛,賈俊平.數量方法[M].北京:高等教育出版社,1999.

[13]張道媛.城市軌道交通客流的敏感性分析[D].西安:長安大學,2012.

Congestion Index Sensitivity Analysis Based on Road Network

Capacity,Building Volume and Car Ownership

YANG Wen,GAO Hong-zhen,ZHANG Tie-yan,HU Qian

(Qingdao Urban Planning and Design Research Institute,Qingdao 266022,China)

In order to study the sensitivity of road network capacity,building volume and car ownership to traffic congestion,the congestion index was put forward as the evaluation index of sensitivity.The east?ern district in Qingdao was divided into twelve medium-sized traffic zones according to the administra?tive division and the layout of urban functions.Relied on EMME4 software platform,based on the data of land use and road network,the present situation and development trend of road network capacity,build?ing volume and car ownership in each medium-sized traffic zone were subjected to statistical analysis and their inherent relations with congestion index were concluded.The corresponding change rate of con?gestion index under different conditions became clear after the incremental changes of single factor as well as different combination of factors were analyzed respectively.The study indicates that the sensitivi?ty to congestion increase gradually in the sequence of building volume increment,road network capacity increment,car ownership increment.Furthermore,the improvement effect of network congestion under combination of measures is better than single measure.The road traffic conditions will be effectively im?proved by controlling car and building volume increment,improving transport infrastructure and increas?ing road capacity.

congestion index;road network capacity;car ownership;building volume;sensitivity analysis

U491.13

A

2095-9931(2015)02-0025-06

10.16503/j.cnki.2095-9931.2015.02.005

2014-12-23

楊文(1973—),男,山東泰安人,博士,工程師,從事交通模型研究相關工作。E-mail:yw501@126.com。