A Probe into Minority Nationalities' Spring Festival

文+本刊記者 陳琰楓 圖+陳勇 部分圖來自網絡

A Probe into Minority Nationalities' Spring Festival

文+本刊記者陳琰楓圖+陳勇 部分圖來自網絡

英文導讀: There are lots of minority nationalities in Chongqing. They celebrate the new year in their own ways.

鞭炮聲聲之后,我們又迎來了新的一年。雖然已經過了春節假,大家紛紛回到了自己的工作崗位,可年味兒依然還回蕩在每個人的腦海中。那么在重慶,有哪些特別的過年方式呢?這就不得不提在重慶的世居少數民族。

很多人不知道,重慶竟然居住著全中國所有的少數民族。根據第六次全國人口普查數據顯示,重慶市擁有全部55個少數民族。人口排名靠前的分別是土家族、苗族、回族、彝族。與漢族的農歷新年過法不同,這些少數民族各有各的習俗和方式,甚至時間都不一樣。想知道他們的年味是怎樣的嗎?本刊記者特地在春節期間進行了實地探訪。

土家族:“舍巴日”與年夜飯

土家族過年比漢族過年要早一天,即月大過臘月二十九,月小過臘月二十八,土家族人將這種提前一天的過年方式叫做“過趕年”。這種喜慶的氣氛直到正月十五日堂屋中撤下祭祀圍帳,擺手鑼鼓收場,整個年事活動才算落幕。而土家族“過趕年”最特別的項目,那就是“舍巴日”。

變指數Herz型Hardy空間上的多線性Calderón-Zygmund算子交換子 趙歡,周疆(10-42)

在回族春節習俗中,有著三大節日,即開齋節、古爾邦節、圣紀節。其中與維吾爾等民族重視古爾邦節相比,回族春節習俗更重視開齋節,其他民族稱其為“回民過年”。

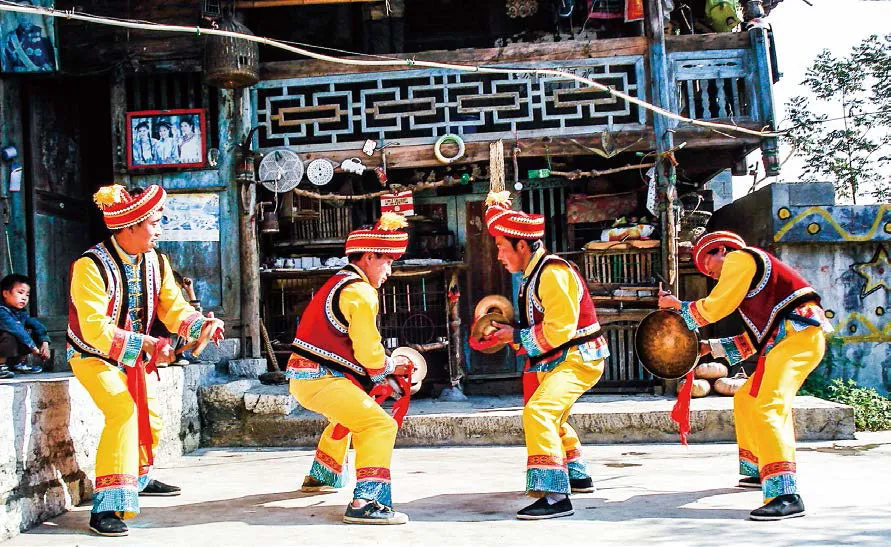

右頁圖:“舍巴日”是土家人辭舊迎新的獨特方式,除了非常的熱鬧,土老司和儺戲更為“舍巴日”增加著遠古的神秘氣息。

文本本身具有一定的思想內涵,能呈現出來的小學課本一定是經過精挑細選篩選出來的精華,但是文本自己不會講話,學生需要通過閱讀文本,理解文本,領悟文本,經過自己的內化,文本才會有價值。人教版小學語文教科書中表現親情的選文有15篇,這些篇目表現的是人與人之間的愛、奉獻、親情,一部分傳達是父母對于子女的愛,一部分是子女對于父母的感恩。如五年級上冊《地震中的父子》,學生通過自己與文本的對話,體悟文章中傳達的深厚父子感情,學生在文本的啟發之下,通過與現實生活的融合不僅能夠體會文本所給予的父子情深,也能加深自己對于親情的理解,從而學會換位思考,以自己的實際行動去感恩父母。

剛進臘月,家住重慶市酉陽土家族苗族自治縣的冉文武就已經忙開了。為了準備好一頓年夜飯,一些必不可少的傳統主菜不提前十天半月準備是不行的,其中最主要的當數“扣肉”和“灌海椒”。冉文武說,“扣肉”看似簡單,但要做到真正肥而不膩、嫩滑爽口,是要下一番工夫的。“灌海椒”則是把糯米面拌上作料后填入一個個掏空的海椒中,然后放入咸菜罐子里封存半個月,到了除夕,拿出來用油一炸就可以上桌了。 土家人之所以重視這兩道菜,是因為以前一年到頭難得吃上幾回肉,糯米也是稀罕東西,因此家家都把這兩道菜當作年夜飯展示手藝的機會,同時也是為了犒勞辛勞一年的家人。

2018年11月28日,“智美 家·生活”2018國美智能家庭整體解決方案發布會在北京盛大開幕,國美正式進入智慧“家·生活”戰略周期。包括國美智能86吋旗艦TV、GOMEPOD智能音箱、智能激光電視等在內的多款智能產品重磅發布,開放共享的IoT平臺及國美OS系統相繼亮相,終端服務網絡同步持續建設。國美智能家庭整體解決方案將全面落地,旨在為消費者帶來更為便捷舒適的智慧生活體驗。國美智能首先切入物聯網領域,完成了“硬件+軟件+IOT云平臺”解決方案的模式創新,并在物聯協議、開放平臺、大數據平臺和國美智能APP四方面掌握了核心技術能力。

令人意外的是,海帶還曾一度成為土家年夜飯的主菜。因為以前土家族聚集地區吃鹽巴都困難,醫療條件也差,經常有人因缺碘患上大脖子病。為了給家人補碘,土家人就在年夜飯上一道海帶,以補充人體所需的碘。在當時的條件下,海帶對土家人來說,真可謂“山珍海味”,物以稀為貴,因此成了年夜飯上的一道好菜。如今,海帶早已退出年夜飯的“舞臺”。

土家人吃過年夜飯后,各家都會燃起一根木柴,大家圍坐聆聽老人講故事,守歲到天亮,名叫“守田埂”,以表達對田地的熱愛。

本刊記者走進了一家土家人戶,實地體驗了一下土家族的過年。

苗族:百獅鬧新春

排名重慶少數民族人口數第二的苗族,也有著他們最特別的過年習俗。彭水苗族土家族自治縣是苗族人聚居的地方,那里就有著這樣一段民謠:“(臘月)二十五做豆腐,二十六打掃屋,二十七泡糯米,二十八打耙耙,二十九種種有,三十夜慢慢撤。”這個順口溜反映了苗族的過年習俗的一些準備過程。“做豆腐、打掃屋、打耙耙”,這三件事是苗族的過年習俗最基本、也是必需做的事。苗人平日辛勤勞動,在除夕夜這天一定要好好地消費和享受。

中國和美國在《喜福會》這部小說中不僅僅是兩個不同的國家,對于在中國出生的母親和在美國出生的女兒這兩代人來說更是互為異托邦,橫亙在母女之間的異托邦使得母女之間的和解的可能性變得越來越小。母親們從來沒有試圖融入美國生活以及認同自己的美國人身份,而女兒們因異托邦因素的干擾未曾認同自己的中國人身份。只有精美通過自己的中國之旅與姐姐們相認獲得了自己的中國人身份。

左頁圖:彭水的高臺舞獅精彩紛呈,是苗族人過年必備的項目,如今它已成為了世界非物質文化遺產。

回族:“打氈”迎春,清真寺中慶“開齋”

據史料記載,回族早在元代就已定居重慶了,他們主要分布在渝中、合川、榮昌、萬縣、奉節等地。重慶市渝中區較場口中興路一帶,回族相對集中,為此還建有一座穆斯林大廈。一到臘月,就意味著到了年根。從月初到月中旬,回族人有著一種非常獨特的迎春方式,那就是“打氈”。“氈”是回族人使用的一種薄墊子,是用羊毛搟出來的。因為長年鋪在家中,難免會有塵土,人們就在年底時把它拿出來用棍子使勁地敲打。一般都是兩個人一人捉一個氈角,其中一個人敲打。“打氈”發出的聲音非常響亮,就像是鞭炮聲,“啪、啪、啪、啪……”以此敲響了農歷新年的前奏。

苗族的過年習俗中有趣的還有“吃排家飯”。苗人好客,千百年來,苗族人民都遵守這樣一條規矩:即同一村寨里,不管哪一家來了客人,也不管客人的數量多少,全村各家各戶都必須輪流請之,盡自家所有,熱情地招待來賓。被請的客人,絕不能借故推辭,否則就會被人認為是瞧不起人。客人接受邀請,也不必帶什么禮品,直到每家每戶都吃到了,才能告別回家。苗族人把自己的這種待客方式叫作“農列壤”,直譯為漢語叫“吃排家飯”。誰的村寨的戶數多、留客吃“排家飯”的時間長,誰的村寨的聲譽就高。不但說話有人聽,做事多人幫,就是小伙子找對象也比別村容易得多。

右頁圖:信仰伊斯蘭教的回族人都會在清真寺中度過新年。

每年農歷正月初一至十五期間,渝東南地區如酉陽、秀山、黔江、石柱等一些土家族世居的區縣都會舉行“舍巴日”。“舍巴日”是土家語,意思為擺手舞。“舍巴日”由土家族宗教職業者“土老司”主持,參加擺手的各寨人馬都身著斑斕色服,于本寨祭祀發馬后,在“土老司“指揮下,吹起牛角號,手持金瓜、斧鉞、齊眉棒、長矛、弓箭、大刀、獵槍等武器,一路放三眼炮,唱擺手歌,跳擺手舞。其內容包括“闖駕進堂”、“紀念八部大王”、“兄妹成婚”、“民族遷徙”等歷史歌舞及原始舞蹈“茅古斯”等。晚上點燃篝火,男女青年盛裝同跳擺手舞。“舍巴日”也是土家男女交際求偶的好時機,如此看來,重慶土家人的新年可以說是既隆重又歡快。

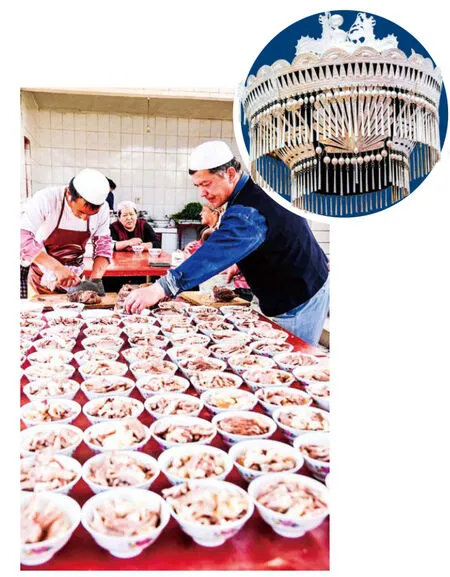

左頁圖:回族人民正在為歡度新年而準備美食。

回族人都信奉伊斯蘭教,但是,重慶回族人又以自己特有的方式、特有的習俗來歡度春節。正月初一吃面條和燉肉,初二方食餃子。斬雞、釀豆腐、粽子、油堆等也是他們的春節食品。

回族人的開齋節要過三天。他們從第一天拂曉開始就忙碌起來,家家戶戶都要早起,打掃院內院外和巷道廁所,給人一個清潔、舒適、愉快的感覺。回族成年者個個都要沐浴凈身,小孩子也都個個把臉洗得干干凈凈,頭發梳得光光亮亮。男女老少都換上自己喜愛的新衣服,他們都準備著去清真寺過節。如今的重慶市有8座清真寺,著名的有重慶市清真西寺、奉節縣清真西寺等。節日期間,這些清真寺被打掃得干干凈凈,懸掛“慶祝開齋節”的巨幅橫標和彩燈。大約到了早晨8點以后(有的地方以敲響會禮鐘聲為準),回族群眾個個腋下夾個小拜氈,從四方趕來匯聚一堂。當“阿訇”(波斯語,意為老師或學者)宣布會禮開始,回族群眾鋪下毯子或小拜氈,脫下鞋子,老老少少自動跪成很整齊的行列,向圣地麥加古寺克爾白方向叩拜。

重慶彭水苗族土家族自治縣的苗人過年,社會活動極為豐富。主要有斗牛、賽馬、跳蘆笙、游方等。而這些活動中最精彩的,莫過于苗族的百獅會。周鄰四鄉苗胞舞著近百匹或數十匹“獅子”云集傳統的村寨或集鎮,敲鑼打鼓、放地銃、打火槍,簡直要把天地翻過來。百獅會的名堂也很多,有迎獅、有盤獅、考獅、搶獅、高臺舞獅等內容,既接地氣,又十分熱鬧,可以說是苗味十足。其中高臺舞獅最為出彩,用桌凳搭起數米高的“山”,舞獅者在其中攀爬上下,異常的驚險刺激。如今,彭水苗族土家族自治縣的高臺舞獅已經被列為了世界非物質文化遺產。

“假作為”并非新鮮事物,其本質上還是典型的形式主義,對這類問題我們其實并不陌生。比如,一些領導干部在推進工作時,喜歡簡單地以會議貫徹會議、以文件落實文件,“認認真真”走過場;但是,對具體落實情況卻不聞不問。換句話說,這類干部不過是用開會發文來應付檢查,擼起了袖子卻不加油干,只是做做樣子,給人留下一個認真做事的好印象,實際上卻沒有做任何實事,只是擺姿態作秀而已。

右頁圖:與農歷新年不一樣,彝族人按著自己的歷法制定新年時間,一般在秋冬季節,彝年也被外人稱作為“火把節”。

彝族:他們有自己的新年

彝族新年是少數民族新年中最特別的,因為他們并非按照農歷大年三十來過,他們有著自己的過年時間。彝年在彝語中稱為“庫斯”,一般是在農歷十月,莊稼收割完畢的季節。彝族年為3天。彝族年的頭夜叫“覺羅基”,過年第一天叫“庫斯”,第二天叫“朵博”,第三天叫“阿普機”。而重慶的彝族人,也會聚集起來,度過這個屬于自己民族的新年。2014年的彝年,則是在11月1日到11月3日,重慶的彝族人齊聚在沙坪壩區大學城重慶師范大學后山上,共度他們最盛大的日子。

彝年活動特別重視和自然地交融。在后山上,彝族同胞們唱歌、跳舞,大家也紛紛背著食物到山上煮食,既祭祀自然中的一切神靈,也用歌舞表示對來年的向往。彝族人常說,“音樂一響,腳底就癢。”即使只有一件簡單的樂器,他們也能手拉手跳起舞。舞蹈的內容主要有跳鍋莊、都火、對腳舞、被氈舞等。

年飯中的食物一般是在祭祖之后家人才能食用。彝族是崇拜火的民族,年飯一般會選在火塘邊進行。彝族生活中的主要食物以玉米、蕎麥、大米、土豆、小麥和燕麥等為主,肉食主要有牛肉、豬肉、羊肉、雞肉等。彝年中的特色菜是“坨坨肉”,彝語稱之為“烏色色腳”。它的做法是:用新鮮肉整塊下鍋煮,熟了之后切成小方塊形,放進鍋里再燉,加入草果、八角等作料,燉到肉的香味和料的香味從鍋里飄出來,食用時蘸辣椒蘸水。

由以上分析可以看到,現代漢語的常用詞所具有的借代意義,在以往的研究中很多被看成是引申意義。而“引申”的范圍太廣,太籠統,分析描述太少,也就難以看到其內在規律。這從羅正堅著《漢語詞義引申導論》一書中就可見一斑。[注] 羅正堅:《漢語詞義引申導論》,南京:南京大學出版社,1996年,第1頁。我們將借代意義從引申意義中單列出來,詳加分析。

彝族人好酒,在彝年中,酒的作用更加突出。祭祀祖先、殺雞宰羊、親朋相聚、客人來訪都要敬酒。無論是“轉轉酒”、“稈稈酒”,還是“壇壇酒”,都體現出彝族豪爽的性格。在彝族的年飯中,熱情的酒歌常常洋溢在火塘邊:“日月相聚時,星星干一杯……親朋好友相聚時,彝家人敬雙杯……”

長期以來,中國的數學教學存在著脫離社會的孤立現象,忽視了數學文化對學生的熏陶,認為數學就是單純的邏輯思維,就是一些數字和符號的堆砌,使得數學幾乎完全形式化,數學的發展也無需社會文化的哺乳.也許人們已經認識到了數學的文化價值在數學課堂教學中的缺失,《普通高中數學課程標準(實驗)》把“體現數學的文化價值”作為課程的基本理念之一提出,突出強調了數學文化價值——數學是人類文化的重要組成部分,對數學文化給予了特別的重視,要求數學文化貫穿整個高中數學課程并融入到課堂教學之中.因此,如何將數學史、數學文化滲透到平時的課堂教學之中,發揮數學文化育人的價值與功能,顯得尤為重要、迫切.

盡管2015年的農歷新年已過,但本刊記者經過一番探訪之后,也對來年的新年有了更多期待。除了年夜飯和走親訪友,我們也不妨去到少數民族聚居的地方,吃著美食,喝著美酒,唱著歌,跳著舞,真切地體驗一下別樣的過年風情。最后,提醒大家一句:請尊重每一個民族的習俗,這樣才能體驗到最原汁原味的年味。

———評《土家族非物質文化遺產研究》