蒼 蠅

文 金

蒼蠅

文金

關中平原的冬夜漫長而又寂寥。夜黑漆漆的,伸手不見五指。村莊已經進入夢鄉,偶爾一句夢囈冒出口,都會被逼人的寒氣迅速凍成一坨,重重地跌下來碎裂一地。

剛滿二十歲的妮妮趿著一雙蒙有白紗的布鞋,獨自站在臟兮兮的殘雪之上、白晃晃的燈泡之下。她神情麻木地盯著靈堂中央的遺像——胖乎乎的母親正沖著她笑呢……大地吸走了她腳板的熱量,然后用寒氣鍛造的尖針在她傷凍的腳跟刺了一下,妮妮一個激凌,這才意識到自己又一次長久地失神。

記得母親去世前,全國遭遇了一場罕見的大雪,輕盈的雪花壓斷了北方和南方無數枝丫。妮妮和同學正在南國大學校園的雪地上狂拍亂照,這時接到老家的電話,鄰居蘭姨說你媽在地里干活昏倒了大夫要打開腦殼動手術沒家屬簽字。妮妮風塵仆仆趕回家,在搶救室門外祈禱了兩天兩夜。母親被推出來的時候已經沒了呼吸,她是突發腦溢血去世的。

母親走了,妮妮變得失魂落魄。像所有突失眷親、過分悲痛的人一樣,妮妮無助地掙扎于生活的淺灘,人生的漩渦,情感的黑洞。她的思想一會兒像攔腰砍斷的水流上下脫節、茬口清晰,一會兒像脫韁的野馬東顛西跑、漫無目的。她的眼睛和耳朵也不聽使喚了,一會兒雙耳失聰雙眼空洞,一會兒又滿眼是母親的身影滿耳是母親的私語。

前幾天,她打電話告訴母親南方下大雪了,母親說北方也下了,雪大得出不了門。電話線另一頭的母親耳聰目明,和善溫良,思維清晰,聲音宏亮。可是幾天后,母親就撒手人寰,狠心地把她拋下,一句話不留,說走就走了。妮妮不相信也不甘心母親就這么無聲無息地消失,母親對自己噓寒問暖二十載,真正離開她時怎么可能只字不留?!所以,她總覺得母親只是睡著了,一會兒蘇醒就會起身拍打棺木……

母親的祭奠在村莊舉行,靈堂及待客的大棚就搭建在村莊街道的正中間。和父親去世時大同小異——一樣的匆匆,一樣的禮節,一樣的不堪回首。父親的葬禮已時隔四年,但她仍然歷歷在目,如同昨天剛剛沒有了父親,今天又失去了母親,只留下孤零零的自己承受悲痛。

這些天,妮妮以淚洗面,尤其是她作為孤女在靈前跪謝吊唁人們的時候。在農村,老人靈前都有一大群孝子賢孫,戶族大的幾十人,戶族少也常常十余人,最不濟也有五六個打硬的兒孫撐門面。如果沒有兒子,甚至連扶柩哭靈的侄兒、孫子也悕惶得沒有幾個,人們就會認為真是一種悲哀。妮妮的祖輩從外地遷移落戶到這里,在關中這個龐大的村莊沒有多少根基和血親,加之爺爺輩獨子父輩獨女,所以妮妮的成長是孤獨和寂寞的。妮妮曾對母親說,如果有個弟弟該多好,母親說如果國家政策不太嚴她也就生了,言語里有無奈,也有對缺乏違反計劃生育政策膽量的遺憾。如果真有個弟弟,妮妮當下至少不會在村里人面前過于突兀和孤單。

妮妮自小就有潔癖,村里人就笑話她投錯了胎,應該生在一塵不染的大城市,而不是滿地雞屎豬糞的鄉下。好在妮妮學習不錯,小學畢業就考上重點初中,此后一直在縣城、省城讀書。村里人覺得妮妮到了干凈的去處,潔癖的毛病就容易忍受了,可這幾年,妮妮的潔癖變本加厲,見到蒼蠅之類骯臟的小動物甚至過于勞累都會嘔吐。

妮妮自知臟腑不佳,隨身揣著塑料袋,以便在嘔吐時能應一時之需。父親去世時妮妮吐得翻江倒海,母親去世后她為此精神高度緊張,好在寒冬滴水成冰,沒有發現一只蒼蠅。由于過度勞累和悲傷,妮妮每天仍要嘔吐兩三次。她每頓飯像小貓勉強吞幾口,一會兒就吐得一干二凈,直至吐出辣辣的灼熱胃液。即使如此,妮妮也得挑起母親病故帶給她肉體和精神上的重壓,擔起本該兒子負責的盛大喪事中諸多事無巨細事情的決斷。農村的喪事比喜事還要講究,年長的老人去世要七日后才能安葬,這更是讓妮妮難以消受。放在過去,大家看到妮妮嘔吐,都會不無玩笑地戲謔道:“這碎女子一看就不是咱村的人!”意思是說妮妮的嬌貴模樣,不可能在村里找到婆家,注定要嫁進大城市享清福。可是現在,大家帶著憐愛悄悄地在一旁嘆息:“苦命的碎女子!”

凌晨時分,空氣清新,寒星稀疏。白天消融了一半、被踩得稀泥亂流的地面,被凍得堅如生鐵。執事及其鄉黨忙活了一天都回家了,他們要為明天的下葬作體力上的補充。前半夜,村里人吊唁過了,請的樂人也唱完了戲,曲終人散。兩桌打麻將的守夜人堅持到凌晨,被連日的辛苦和徹骨的寒冷搞得萎靡不振,索性一哄而散回家睡覺。所有人都走了。靈前兩只長長的紅蠟心急火燎地燒盡最后一滴燭淚,只留下鑄鐵底座在漸漸冷卻。擺滿桌面的祭品香氣散盡,大魚大肉的湯汁也已凝固。地上那只積滿紙灰的青色瓦盆,早熄了火星變得冰涼。為了讓靈前的香火徹夜裊裊,妮妮已經在母親的遺像前續了三次香。

冬夜無比寂靜,整個村莊都進入了夢鄉。妮妮或許是偌大村莊僅存的睜著眼的活物。她站在租賃來的靈堂中間,一堆大紅大綠的裝飾物包圍著她,這些虛假而又夸張的飾物營造出了悲天憫人的氛圍。這種來自外界的烘云托月無疑是成功和有效的,它左右和引導著人的情感走向,使妮妮也不自覺地受到感染。她覺得自己不是站在靈堂,而是躺在母親的子宮,耳邊回響著母親平穩舒展的心跳;或者是站在碩大無朋的花朵,內心流淌著溫暖、安全和自在的情緒。

靈堂是一個華麗的外殼,里面空無一物。它被租賃公司一次次地出租,接納親朋好友的吊唁,收集人們珠子般滾落的熱淚。只有那張供人瞻仰的遺照在一次次更換。四年前有父親的照片,四年后是母親的照片,在這期間還有大量村里村外認識不認識的人的照片。他們的一生被靈堂壓縮成了一張薄得不能再薄的黑白照片,樸素到了極致。

靈堂沒有棺材。棺材被安置在正屋,并且故意斜放,取“斜躺順臥”之意,這是對故人的尊敬。于是,寬敞的正屋如同雜亂的人心般古怪,每個經過棺材旁的人都要側著身子、掂著腳尖才能擠過狹窄的甬道。母親穿著寬大的玄色老衣,手腳被腰帶扎束著;她直挺挺躺著,新打制的棺材散發著濃郁的松木的氣息、生漆的氣息和香蠟的氣息。父親去世后,母親就執意在父親的壽材中躺了一會兒。當母親的壽材做好,妮妮也想在母親的壽材中躺一會兒,但沒人理會她的癡言瘋語。現在,她仍想鉆進封口的漆黑棺材,與母親靜靜地呆上片刻,如同小時候嘗試與父母分床而睡,半夜醒來再偷偷鉆回母親溫暖的被窩。

妮妮忽然覺得有東西從眼前飛過……當她意識到可能是一只蒼蠅時,喉嚨猛得發緊,心底泛潮,胃也痙攣起來。她機警地四處尋找,沒有找到,于是對自己說:是眼花了,這么冷的天哪來的蒼蠅?!

妮妮厭惡蒼蠅,是從童年開始的。小時候,妮妮像男孩一樣是個淘氣包,經常被父親罰站。每次罰站,百無聊賴的父親就蹲在一旁打蒼蠅。農村的蒼蠅數不勝數,打不勝打,打死一個飛來一批,打死一批飛來一群。它們成群結隊地赴死,前仆后繼,這種一無返顧的死法讓妮妮心生感動,同時也為其子嗣綿延、嘆為觀止的生殖力而震憾。妮妮見識過蒼蠅頑強不屈的生命力——蒼蠅被父親打成兩截,翅膀折斷,腸子外露,還在地上劇烈掙扎,撲打著粘在地面的殘損身軀原地轉圈,半天也不死。父親以罰站的妮妮為圓心,不遺余力地撲殺這種小小的飛蟲,活動的圍剿圈隨著蒼蠅的落腳點一會兒大一會兒小。有時蒼蠅會落到靜止不動的妮妮身上,父親的蠅拍隨之就會重重地落在她的腿、胳膊、脊背。那次,父親持續撲打一只身手敏捷的蒼蠅,久追不得,但最終被殲滅在妮妮的紅臉蛋上。妮妮因迎面而來的蠅拍上的惡臭及蠅拍落在臉上的羞辱而大哭起來,父親卻不以為然地狡辯:我又沒使勁!還有一次,妮妮穿著漂亮的連衣裙上學,同學們一天都對她指指點點,她起初以為是羨慕她的裙子,直到放學才有人告訴她后背粘著一只被拍成肉醬但足以辨認形象的蒼蠅的尸體。這個父親留給她的殺戮罪證,摧毀了妮妮美好的兒童時代,也不可挽回地埋葬了女兒對父親的敬重與愛戴。妮妮有時會惡毒地幻想,那些被父親滅殺的蒼蠅會聯合起來向父親復仇——它們聯手化為一只黑熊般的巨型蒼蠅,以掌作拍,用迅雷不及掩耳的速度沖向父親。

父親死亡的方式確實如同迅雷,來不及呼救就結束了。妮妮考上大學的那個暑假,父親牽著家中肥肥壯壯的秦川牛進城出售,這樣就能湊夠她的學費。父親一去無回,四處尋找也不見蹤影。一周后,人們在一片茂密的玉米地發現了父親。警察封鎖了鄉村通往縣城的那段道路,母親獲悉噩耗就昏倒了,妮妮作為家屬硬著頭皮上前認尸。她跟隨戴著藍色大口罩的警察,深一腳淺一腳地鉆進玉米地,在清理出的一堆泥土前,她看到了父親變形發脹的尸體。她覺得有些不像,就上前仔細辨認臉部,突然,一顆碩大的綠頭蒼蠅,從父親未合攏的黑洞洞的口里飛了出來,發出轟炸機一樣震耳欲聾的巨大聲響!

這個細節有些滑稽——就像電視劇里孫悟空從嘴里隨便吐出一樣小物件,放在手心,然后吹口氣說一聲“變”,就能生出萬千有趣的變化。而父親吐出來的是一只全身披掛著死亡、令人惡心的綠頭蒼蠅!這突然出現的意外,攪亂了妮妮心底的悲傷,她像中魔一般狂嘔狂吐,而且從此一見不論何種蒼蠅都會條件反射般嘔吐不止。

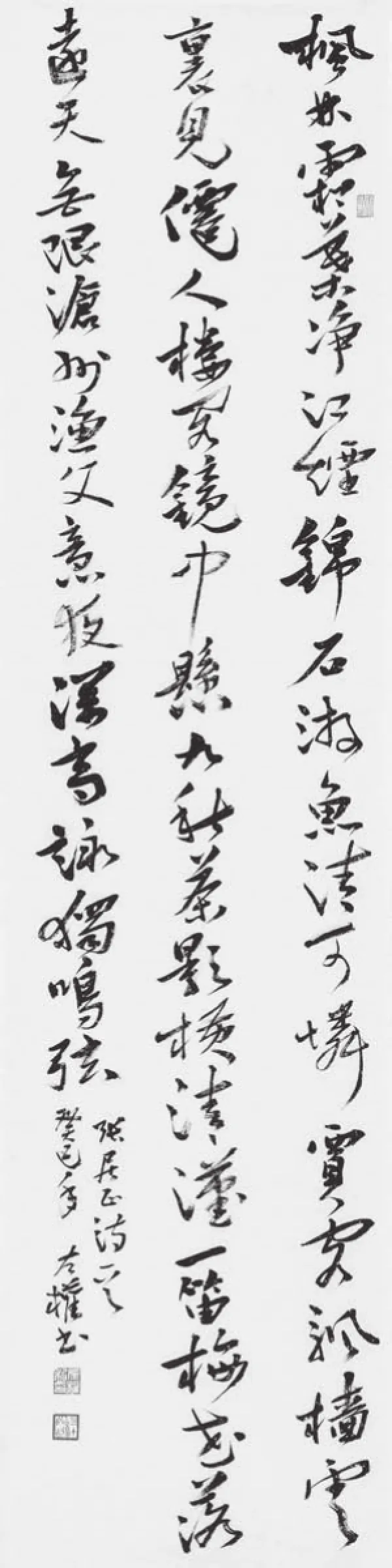

左權 書法

安葬父親的日子不堪回首。父親死時正值盛夏,尸體保存在冰棺,腐爛的面部用白布蓋著,張開的嘴巴也想辦法合攏了。蒼蠅憑借對死亡無比精準的嗅覺判斷,很快就密密麻麻集結在冰棺周圍。那些天,妮妮簡直不敢睜眼,一睜眼全是漫天飛舞的黑色灰色麻色綠色的蒼蠅,她就伏在地上嘔吐。鄰家弟弟看她吐得辛苦,就聯合小伙伴們主動承擔起了打蒼蠅的任務。蒼蠅或許吞食了過量鴉片般的死亡氣息,一個個喪失了活力,它們安靜地落在細繩和鐵絲上,細繩和鐵絲就像盛夏瘋長的絲蔓結滿了沉重的黑色瘤子。一蠅拍下去,就會拍死一大疙瘩,另一些受到驚嚇的蒼蠅在半空稍作盤旋,又會落在原地。因而,絕大多數蒼蠅都死在鄰居小弟執著的蠅拍之下,那些天,他一口氣打斷了七只蠅拍。

此前,妮妮只是在心理上討厭蒼蠅,自從目睹了父親的死亡,她根深蒂固地形成了對蒼蠅生理上的厭惡。一見到蒼蠅就嘔吐,好似害喜,沒有理由,沒有征兆。母親只是覺得妮妮的體質過于敏感和嬌弱,沒有細想,也沒有多問。只有妮妮知道是怎么回事,她不愿與人分享這個痛苦的秘密,這個只有父親和她知道的秘密。

腳跟又被針狠狠戳了一下,妮妮知道凍瘡已經既成事實。好些年沒有犯凍瘡了,這全賴鄰居蘭姨的一副土驗方。小時候,蘭姨見她手腳生出又腫又癢的凍瘡,就讓妮妮媽媽用老蘿卜葉煮水給她泡腳,果然奏效。考上氣候溫暖的南方大學后,她再無凍瘡之虞。這次,寒冷的冬季和單薄的鞋子讓久違的凍瘡卷土重來。

突然,妮妮想起蘭姨昨天下午幫廚時,一邊燒火一邊隨口問她:“最近夢到你媽了嗎?”

“沒有。”妮妮搖搖頭。

“也是”,蘭姨說,“剛去世的人不給親人托夢。”

“為什么?”

“怕親人醒來更傷心!”蘭姨覺得妮妮有些少見多怪。“昨晚你媽給我托夢啦。”

“是嗎?”妮妮急切地幾乎撲進蘭姨的懷里。

“看你看你,”蘭姨等妮妮稍微冷靜下來,才繼續講道,“我夢見啊——我在家門口站著,你媽從我面前走過卻沒理我。我就奇怪,上前扯住她問‘你去哪?見面也不打個招呼!’她這才看了看我,不說去哪,只是說‘老嫂子’——你媽一直這樣叫我——她說‘老嫂子,我求你好好勸勸妮子,她身子弱弱’。我就笑她‘給我說這干啥?你妮子還沒從學校回來呢。’我也私心里想,你媽凡事不求人,今天這話還真是稀奇,不像她的做派。但我做夢哩,夢里真不知道她已經走了。”

“下來呢?快講啊!”

“然后,”蘭姨說,“沒有然后了。你媽說完這句,我就醒了。”

妮妮有些失望。她是多么想念母親啊,可是母親……寧愿托夢給鄰居卻不給自己托夢。妮妮一遍遍地在心里念叨著母親的話:“老嫂子,我求你好好勸勸妮子,她身子弱弱!”妮妮對母親太了解了,她斷定這句話是母親說出的!因為“身子弱弱”是母親對妮妮生理性嘔吐的獨創性表述,而且這句話只在母女倆之間使用,外人不得而知。母親說“好好勸勸妮子”,是想讓她想開些,不要為了過分的潔癖而讓自己的生活變得一團糟。母親曾不無擔擾地談起她的潔癖,以及對她學業、就業及其婚姻方面可能存在的影響。妮妮總是用一句“車到山前必有路”來搪塞這個不愿正視的話題。母親不止一次給她講蒼蠅的生活及其習性,母親說蒼蠅并不像人們想的那樣粘滿病菌,它也有干凈的一面,幾乎每時每刻都在用手腳臭美、梳洗……母親識字不多,為了在知識貧瘠的鄉下獲取蒼蠅的豐富知識,肯定付出了大量不為人知的艱辛。粗枝大葉的妮妮除了一味回避母親的話題,卻從沒有體諒和思考過母親的良苦用心。

從妮妮讀第一本書到現在已經十幾年了,每一冊課本都異口同聲地宣講著世界的客觀存在,并且是一副千篇一律無所不知的無神論腔調。妮妮不信鬼神。但聽了蘭姨的夢話有些動搖,她覺得母親在試圖通過夢境跨越時空與她對話!悲傷讓她變成了一個有條件的機會主義有神論者。她急切地追問蘭姨,怎樣才能夢到母親?怎樣才能和母親對話?怎樣才能感受到母親的存在?

“日有所思,夜有所想。”看到妮妮突然如此癡迷,蘭姨有些不放心她的心理承受能力,便打起官腔,“夢都是假的,當不得真。”

“蘭姨,您一定知道如何托夢!”妮妮肯定地說,并且畫蛇添足地補充道:“就像治療我的凍瘡。”

蘭姨被妮妮的話逗笑了。蘭姨想了想說:“我聽過一個簡單的方法,心誠才會靈驗。”

“我信!我信!”妮妮堅定地說。

蘭姨的方法簡便易行,把想給母親說的話寫在麻紙上(白紙不行)焚化,母親就能收到。

夜深人靜,鬼神相通。為了方便寫字,妮妮將整張麻紙裁成書本大小。裁切時手一滑,小刀劃傷左手食指流出了血。她顧不上包扎,給傷口蘸了點唾沫,隨手撕下一角麻紙按上去止血。妮妮跪在靈前,像蝦米一樣伏身地上,用鉛筆在麻紙上一筆一劃地寫道:“媽媽,我想你,你想我嗎?”

點燃麻紙。火光由暗漸亮映照著妮妮清秀的字跡,火舌圍攏過來春蠶般咀嚼著粗糙的纖維,火苗托起并超度著紙張蔚藍色的靈魂。文字消失了,麻紙也卷曲一團變成焦黑的灰燼。輕飄飄的紙灰好似有人憑空抓取,忽地騰空而上,飛沖靈堂。與此同時,母親也好似露出了會意的笑容。當面前是無法逾越、隔開塵世的音容笑貌的死亡之海時,你不妨轉過身來,或許能覓到輕易抵達的小徑。妮妮就是這樣繞過死神布設的層層障礙,將信息送達到了目的地。

母親倘若能“收”到,為什么不多“說”幾句?于是,妮妮在第二張麻紙寫道:“媽媽,為什么不給我托夢?”她繼續寫:“晚上讓我做個好夢吧!”

想到晚上就能夢見母親,妮妮有許多話要說,她激動得身子微微發抖。

“你在我身邊嗎?”她一邊迅速地寫,一邊焚化,好似母親正站在對面,她要用文字書寫追上口口交流的節拍,“怎么才能感覺到你在跟前?”

“你能暗示嗎?”她試探著詢問。她覺得陰陽相隔必定有許多無法超越的禁忌,所以繼續寫道:“你不能顯靈,但總有辦法讓我感覺到吧!”

“你有神通嗎?”

“會不會變化?”在目前的情形下,讓母親變化必須要有充分的可能性。沒有可能實現的假設本身就不真誠。

“你變成小動物吧?”她想了想寫道,并進一步例舉,“比如老鼠,螞蟻,蚊子,或者……”她想到了蒼蠅。在冰天雪地的寒夜憑空出現老鼠、螞蟻尚有可能,可是出現夏蟲似乎仍是癡人說夢,但她還是補充道:“蒼蠅也行!”

阮杰 書法

“出現在哪兒呢?”她停下筆思考,然后繼續在另一張麻紙上寫道:“出現在附近,能讓我看到。”

“要證明,”妮妮向母親叮嚀,“你就在身邊!”

看到靈前有母親生前最愛吃的紅燒肉,她寫道:“如果你能飛,就可以落在祭桌的肉片上。”

她覺得時間期限也很必要,否則無限期等下去,總會有一只不帶任何使命的蛾子、老鼠之類闖進視野,敗壞這種神圣交流的成果。她寫道:“不能等太久,太久就不好判別了!”

“只有很短的時間,才能驗證你的存在!”她試探地問,“三分鐘?”

“或許太短,那就五分鐘吧!”

她頓了頓,好似與商販討價還價似地下定了決心:“好,按六分鐘,再長就不準啦!”

她看看表說:“現在凌晨兩點十分,說好六分鐘,兩點十六分結束!”

焚化完最后一張寫字的麻紙,妮妮一動不動地跪在靈前,睜大雙眼豎起雙耳,虔誠地等待著母親來自幽冥世界的暗示。

不到一分鐘就靈驗了。一只蒼蠅!不知是不是剛才恍惚飛過的那只,但此刻出現已經是奇跡了!她也驚訝于自己竟然沒有嘔吐,放在以前早就發作啦!這只蒼蠅不大,不知從哪里飛出來的,它在靈前擺滿飯菜的祭桌盤旋了一圈,像個無頭蒼蠅徑直飛向妮妮。妮妮覺得它或許就是母親的特使,帶來了口信,因而靜止不動,唯恐驚飛了它。它竟然大膽地落在了妮妮的左手,然后爬向被刀割傷的食指。它在粘著麻紙的部位焦急地來回走動。她猜測著它的意圖,是不是聞到了新鮮血液的氣息?為了一探究竟,她輕抬中指,用指尖蹭開麻紙,露出小小的創口。妮妮的動作再輕緩,對于近在咫尺的蒼蠅肯定不啻于晴天霹靂,它卻聾子般紋絲不動。是極度的寒冷令它體力不支,還是饑餓讓它頭昏眼花——它寧愿被捻死而放棄逃離?蒼蠅迅速向創口挪過去,用細小的口器在創傷面來回吸吮。多臟啊,會感染的!妮妮耳邊有人提醒她,她充耳不聞,反倒興致勃勃地看著,心里還美滋滋的。

過了三四十秒,蒼蠅才飛起,落在祭獻的紅燒肉上,幾秒后又在其他幾樣菜品上作了片刻停留。之后就永遠消失了。妮妮看看表,兩點十四分,蒼蠅出現了三分鐘。到了兩點十六分,妮妮又等了幾分鐘,仍然沒有任何蹤影才終止。

雖然它先落在她的傷口,而不是肉片,但它確確實實在祈禱后迅速出現,并且出現在了該出現的地方。為了襯托這種出現概率的微乎其微,它在此前和此后都蹤影全無。沒有什么比事實更令她信服——它無疑是母親的化身!

可它為什么要先落在她的手指?妮妮思量:“如果我是母親,我是那只蒼蠅會怎么做?”母親如果活著,同時看到饞人的飯食和她受傷的手指,肯定會先把她的手拉進懷里仔細瞧,然后問長問短。傷口即使結痂,母親也會心疼地撫摸,狠不能用舌頭舔舐。母親就是這樣,當她只能變化成蒼蠅時,明明知道女兒不認識她的化身,對她的化身也極度厭惡,她仍然冒著隨時被拍成肉醬的危險給女兒療治!母親的愛,令她別無選擇!

想到這里,妮妮的心堤崩塌了,她在母親靈前失聲痛哭。這就是愛了她一生的母親,這就是用生命吸吮她傷口的母親,這就是對她牽腸掛肚難以釋懷的母親!就像這只靈通的蒼蠅,它超越了寫在麻紙上冰冷的指令,只聽令于真情實感而心無旁鶩。

妮妮長久地哭泣,冬天的夜晚空曠而又孤寂。她哭累了,竟然跪在靈前做了一個夢。她夢見自己伏在地上,一個胖乎乎的陌生中年婦女像一團輕霧來到面前,蹲下,抬起妮妮的左手,仔細地看她的傷口,然后把傷口移植到了自己的手上。妮妮的手完好如初。妮妮在夢中已經開始懷疑這就是個夢,她故意不揭穿這以假亂真的感受,好讓這個婦女輕得像羽毛一樣的手,在她抬起的手臂上多停留一會兒,或者最好永遠不再離開。

◎文金,原名劉峰,陜西周至人,生于七十年代。出版散文集《拘謹的思索》《旁之邊兮》,長篇報告文學集《包家山紀事》等。系陜西省交通作協副主席兼秘書長,陜西省職工作協理事,魯迅文學院陜西中青年作家研修班學員。現供職于陜西交通系統。