智能電網綜合評價模型與方法綜述

姬 源,黃育松

(貴州電網公司電力調度控制中心,貴州貴陽550002)

科普園地

智能電網綜合評價模型與方法綜述

姬 源,黃育松

(貴州電網公司電力調度控制中心,貴州貴陽550002)

針對智能電網及其關鍵技術領域的綜合評價研究,綜述了該領域在模型和方法上的研究現狀。詳細介紹并比較分析了近年來智能電網環境下電力系統中不同領域或環節的綜合評價模型和方法的研究成果,主要包括評價指標體系、成本收益分析、關鍵技術評估模型、評價方法等方面。同時分析了智能電網綜合評價的當前研究熱點,總結并概述了現有研究成果的特點、存在的主要問題以及未來可能的研究方向。

智能電網;綜合評價;評估模型;評價方法;評價指標

隨著智能電網的不斷發展,智能電網綜合評價體系被提出并廣泛研究。美國能源部(DOE)在2010年提出了美國智能電網綜合評價指標體系框架,通過6項主要特性設計的評價指標來評估美國智能電網的發展程度[1]。同時,美國電力科學研究院(EPRI)發布了用于衡量美國智能電網建設項目成本收益的綜合評價指標體系[2]。歐洲輸電商聯盟設計了支持新能源和分布式能源的發展,綜合評價指標體系[3]。我國也進行了智能電網試點項目評價指標體系的研究[4],為智能電網中示范工程項目的評價標準提供了參考。在智能電網環境下,常規的評價方法依然適用于對智能電網的綜合評價研究[5]。考慮到智能電網中出現的新技術、新因素等特點,為了評估智能電網中特殊的技術問題,較多學者提出新的評價方法適應智能電網綜合評價研究的新要求[6-8]。根據這些有關評估智能電網相關問題的評價方法研究,不難發現提出具有較強適用性和良好操作性的評價方法對智能電網綜合評價結果有著重要影響。文中以現有相關研究為基礎,詳細介紹并比較了有關研究成果的特點和解決的實際問題,并對未來可能的研究方向及應用前景進行展望。

1 綜合評價模型

1.1多指標綜合評價模型

基于指標體系的綜合評估是綜合評價研究中最常用的方法與手段。指標體系往往由多項反映評價對象不同特性,或者實現不同評價目標而建立起來的指標集合。多指標綜合評價模型適用于智能電網發展的整體水平與建設成效的綜合評判研究,其意義在于為智能電網的決策者與管理者提供宏觀戰略層面的評估結果,考察智能電網在規劃目標、內涵特性、價值功能等方面的綜合效果。采用層次分析法形成的具有遞階層次結構的智能電網評價指標體系是多指標評價模型的典型應用。現有的智能電網評價指標體系大多采用這種遞階層次結構,體現出以下的特點:

(1)研究者基于對智能電網規劃目標、基本特性的理解,設計出用于衡量智能電網規模水平的評價指標體系,并對不同指標的類型與作用作出了較為詳細的說明,如戰略型指標,效果型指標等。

(2)在指標類別方面,一般為定性與定量2種指標。層次分析法完全能夠兼容不同類別的指標,達到評價的預期目標。同時,定性類指標在采用模糊化處理過程中,克服了評估研究中指標值無法量化的問題,使得評價結果一樣表現出客觀、真實。

(3)評價指標體系的優化設計與選取也是近年來多指標綜合評價模型研究中的關注點。對冗繁的指標體系中的多項指標進行“去相關性”,“降維”等操作,可得到精簡后的指標體系。這種指標篩選研究能夠最大程度保留原指標體系信息量,同時極大地縮減了原指標體系規模,去除原指標數據體系內各評價指標間的相關性,減少信息的交叉重疊,實現評價過程中的客觀性、簡潔性和可操作性。典型的指標優化研究如主成分分析,因子分析等。

1.2關鍵技術領域評估模型

智能電網的建設貫穿于電能生產、輸送與消費的各個環節,其業務領域分布于發電側,如新能源并網;電網側,如分布式電源接入;用戶側,如電動汽車充放(換)電服務。因此,除了需要對智能電網建設的總體建設水平進行綜合評估,還需對電網中特定環節、關鍵技術領域或某項業務運營進行專門的綜合評估研究。

文獻[9]提出了配電網規劃的綜合評價指標體系及評價方法,所設計的指標體系包括“抗大面積停電能力”、“輸電網與配電網供電匹配度”、“電網可擴展裕度”等多項評價指標,突出了配電網規劃與運行之間相協調的特點。文獻[10]從可靠性、經濟性、市場運營和環保性研究了微電網規劃的評價指標體系及其應用,綜合評估了微電網結構設計及運行方式上的效果。這些研究的共同特點表現為針對電網某一特定的技術領域,建立該評價領域的綜合評價指標體系,多項指標從不同角度反映了被評對象應實現的功能與價值特性。文獻[11]提出了智能變電站自動化系統的有效度評估模型,將指標分為宏觀、微觀不同層面,并對指標之間進行相關性分析,反映了不同層次指標之間的反饋依存關系。這種研究思路不僅可以獲得待評價技術領域的綜合效果,更能進一步對其中相關因素之間的邏輯關系進行深入分析,評估與發現研究問題的本質。

1.3成本效益評估模型

投資與技術是智能電網建設與發展的支撐點。從成本效益角度,評估智能電網推進過程中達到的效果與存在的問題也是一個重要的研究方向。歐盟能源研究機構發布了歐洲智能電網工程項目的成本效益分析報告[12],介紹了項目類型及其預算的分配方案,在建設中工程達到的成熟標準與規模水平,以獲得的效益判斷示范工程最終的成熟程度。文獻[13]的研究集中體現為從智能電網示范工程項目設計目標出發,明確了工程中關鍵技術所能夠取得的物理作用,從而獲取效益的定義及其計算過程。這種較為通用的成本效益研究方法能夠對單一技術的作用效果做出確切的效益定義,但對于單一技術的多個效益耦合特性和不同技術實現同一效益的參與貢獻程度的量化評估方面顯得無能為力。

關于智能電網成本效益分析的其他評估模型研究,文獻[14]提出了一種基于系統動力學的智能電網評估模型,通過建立技術與效益之間的因果反饋關系,評估出不同的投資行為對智能電網建設效果的作用影響。這種方法不僅可以反映投資、技術與效益的時空分布特性,在影響因素辨識方面也有一定的作用。但該方法在建模上由于不同研究者對于同一問題的理解可能不同,考慮的因素及限定條件也會不同,因此模型存在不唯一性。

2 綜合評價方法

評價方法是依據一定的權重對各評價指標的評判結果進行綜合處理的技術。確定適宜的權重系數是綜合評價方法的主要任務,不僅影響綜合評價結果的優劣,而且決定綜合評價模型的有效性。

2.1基于功能驅動的綜合評價方法

該類方法是根據評價指標的相對重要程度來確定權重,其本質屬于主觀賦權法。層次分析法就是其中最為典型的方法。文獻[15]采用了層次分析法設計了一種市場環境下以用戶側為導向的需求響應機制,以不同負荷控制方案相互之間重要性的影響評估建立的需求響應機制最終效果。層次分析法作為典型主觀類的綜合評價方法在電力系統綜合評估中已得到了成熟和廣泛的應用。層次分析法具有以下優勢:(1)以經驗知識直接表達出評估者主觀信息,突出評價者直覺判斷力。(2)定性地分析評價指標之間相互的邏輯關系,以定量形式簡潔地表達出來。(3)良好的可操作性,無需大量的樣本觀測數據也可進行評估研究。

特別地,對于智能電網的綜合評價研究,從評價效果來看,采用層次分析法不僅可以評價單一電網的整體發展水平,而且可以通過分別計算不同電網的綜合評價結果,比較不同電網的發展水平及優劣差距。從評價條件來看,在智能電網建設的初期,由于沒有經驗可循,建設目標又具有多樣性,這使得其建設過程的無序性很強,決策者主觀把握智能電網發展的側重點顯得尤為重要。層次分析法通過對專家與決策者的主觀意見的綜合,能將專家們豐富的經驗、知識貫穿于整個評價體系。因此,層次分析法作為一種“貼近思想”的方法對于智能電網的綜合評價研究較強的適用性。

2.2基于差異驅動的綜合評價方法

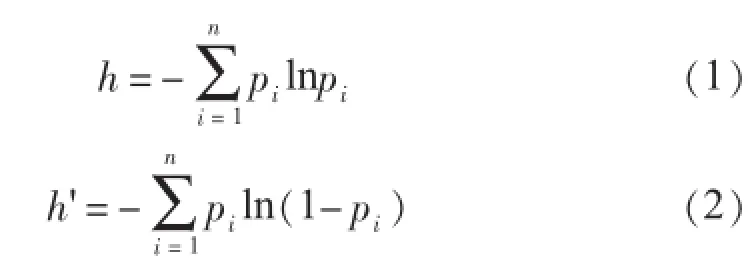

該類方法主要是利用觀測數據所提供的信息來確定權重系數,其屬性為客觀賦權法。通過各個指標在指標總體中的變異程度來確定權系數,以此來反映任一指標對其他指標影響程度的度量。以熵理論為基礎的客觀評價方法,是關于指標可辨識性的賦權方法,通過將權重信息與指標數據信息的融合,得到體現個體差異特性的綜合評價結果。文獻[16]提出了配電網規劃的動態評估模型,采用熵權法根據各指標在評價周期內所含信息量的大小確定指標權重,并通過系統動力學模型仿真了權重的變化規律。熵能夠表示出系統無序程度,以此來反映指標之間的差異性。另一種熵理論,即反熵也被應用于智能電網的綜合評價研究中。熵h與反熵h'的一種常用的定義如下:

式中:pi為系統第i種狀態出現的概率。由于客觀賦權法的權重制定較依賴于指標信息,因此在對智能電網進行綜合評價研究中,針對不同指標信息形式,采用合理的綜合評價方法成為研究中的熱點。

指標信息形式按照其特點可分為基于指標性能、指標值位置和指標值分布的信息形式三類。文獻[17]提出了基于區間層次分析法和逼近理想解排序法的負荷密度指標計算方法,其中逼近理想解排序法為基于指標性能的客觀評價法,通過待計算的負荷密度指標與其最優性能之間的差異,完成負荷密度修正功能。對于基于指標值位置信息的評價方法,典型代表為有序加權平均算子。文獻[18]采用了誘導有序加權平均算子對短期負荷進行最優組合預測,建立了相應的權系數優化模型。該方法通過對預測精度指標值的排序,得到了預測精度的位置權重。

基于差異驅動的綜合評價方法能夠反映智能電網綜合評價研究中評價對象之間的差異,并對協調智能電網發展的均衡性 (各指標之間差異程度)與功能性(各指標數值大小)有潛在的優勢。在對該類方法研究中,除了根據指標信息形式提出適宜的評價方法外,進一步考慮指標信息形式中存在的“不確定”或“模糊性”也將是未來的研究熱點,但尚未見到此類研究成果。

2.3具有綜合集成特征的評價方法

該類方法一般是綜合了功能驅動和差異驅動兩類方法的優勢特征,從邏輯上將兩類方法進行有機結合,使獲得的權重系數同時兼顧主觀信息與客觀信息。

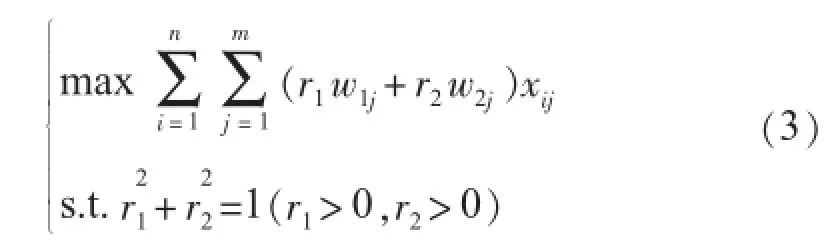

一般的綜合集成賦權法的關鍵問題是如何確定主觀法與客觀法的分配系數,可用如下的線性加權的優化數學模型來表達:

式中:wi和wj分別為功能驅動和差異驅動兩類方法獲得的指標xj的權重系數;r1和r2為待定系數。應用綜合集成賦權法對智能電網進行綜合評價時,可根據決策者的偏好信息,電網智能化所處的發展階段中個別指標的重要程度,及差異度的辨識要求,合理地、因地制宜地確定2類方法在綜合集成中的作用大小。

3 存在的問題與研究前景

3.1研究中存在的主要問題

(1)智能電網綜合評價指標體系研究中,所設計的評價指標一般不具有較強的可操作性。主要體現在指標計算過程中原始數據較難獲取,指標規范化處理標準不唯一,只能表征有限的智能電網功能屬性等。

(2)目前對于智能電網的技術先進性評價的研究較少。文獻[19]提出了基于柯布-道格拉斯生產函數的智能技術評價方法,以技術對經濟收益的貢獻度來反映智能電網技術的發展水平。該研究為智能電網的技術評估提供了理論參考。

(3)目前的智能電網綜合評價研究仍然存在與其他領域綜合評價相同的問題,即相同的評價對象與目的,應用不同評價方法得到的評價結論可能出現非一致性的現象。例如,分別采用層次分析法和熵權法對同一指標體系的多區域智能電網進行綜合評價,一般情況下2種方法將得到完全不同的綜合評價結果,即各區域智能電網的綜合排序。這種現象的原因在于每種評價方法解決問題的側重點不同,通過各自獨特的獲取指標權重系數的方式表示該評價方法的適用條件與作用特點。針對非一致性的現象,部分學者提出將所有方法得到的評價結果進行兼容組合,構造評價結果排序集合。盡管這已成為該領域的一個研究熱點,但這種解決問題方式的實用性仍受到質疑。

(4)綜合評價理論研究與智能電網實際建設存在脫節問題。縱觀國內外對智能電網進行綜合評價的現有研究,一般遵循著固有的思路,即針對某一問題或目標,提出或應用一種評價理論,通過簡單的算例證明其有效。但是,由于理論本身的限制或實際中一些關鍵的因素較難納入到模型中,使得理論研究與實際應用尚存一定距離。

3.2應用前景及未來研究方向

智能電網綜合評價研究思路應該是通過選擇合理的綜合評價方法和理論,構建科學的評估模型,實現對智能電網的技術性能,帶來的經濟、社會效益,智能化發展的適應性與協調性等方面進行全面、綜合地評估分析。關于智能能電網綜合評價的未來應用方面,需要提高以評估模型和方法的可操作性為首要目標,兼顧工程應用評價的適用性,完成對智能電網工程項目和總體智能化建設做出能夠反映現實存在的工程技術和經濟問題。特別是應用綜合評價理論實現對智能電網綜合評價軟件系統的研發,在程序設計上應遵循可繼承性,可靠性和穩定性的原則,系統設計上需要滿足多效性,兼容性和可視化的要求,還應實現界面簡潔、操作流程簡單,可方便快捷地引導操作人員對智能電網建設展開評價的功能特點。

考慮到智能電網綜合評價的未來研究方向,作者認為除了在加強綜合評價理論和方法的基礎研究外,結合智能電網的特點與屬性,有必要在以下幾個主要方面開展更加深入的研究:

(1)針對智能電網理論、技術及其所面臨的困難與挑戰,結合并深化現有的綜合評價理論,對智能電網的項目效益開展綜合評價研究及應用。通過對典型的工程項目在技術特征、經濟效益、投資規模及環保特性等方面的評估,不僅能夠獲得工程項目達到的技術水平和規模效益狀況,而且可以了解項目對智能電網總體建設的示范效果,以及未來發展的引領程度。

(2)注重對智能電網技術先進性的評價研究。從技術先進性和技術進步的角度,提出可行、有效的評估方法,研究并建立智能電網技術先進性評估模型,用于反映智能電網中先進技術的發展水平,并能夠衡量電網智能化帶來的經濟社會效益。這應該成為智能電網關于技術評估研究的一種新思路和未來研究方向。

(3)從效率的角度,評估智能電網及其工程項目的技術能力與分配效率。智能電網的效率評價主要目的是通過獲取技術效率與分配效率指標,評估出智能電網通過技術手段獲取效益的能力和資源優化配置的分配能力。典型的研究思路是建立智能電網的投入產出模型,計算不同的效率評價指標反映智能電網各方面的效率特性。

(4)研究并提出適宜的綜合評價方法,形成合理的評價標準與規則,實現對智能電網建設成熟度的有效劃分。目前對智能電網建設成熟狀況的評價等級劃分上,還處于定性描述階段。如何針對智能電網建設不同發展階段,對眾多技術發展的成熟度與均衡度進行定性判斷與定量評價,提出明確的判斷的標準是未來研究應重要考慮的方面。

4 結束語

綜述了目前智能電網綜合評價模型與方法的特點,以及國內外關于智能電網及其工程項目綜合評價在理論研究與應用上的現狀,分析了當前該領域的研究特點與存在的主要問題。從智能電網效益、效率、技術先進性以及成熟等級判定方面,指出了其綜合評價研究的未來發展應重點關注的方面。

[1]US Department of Energy.Smart Grid Characteristics,Values,and Metrics[R].Washington,DC,USA:US DOE,2009.

[2]US EPRI.Methodological Approach for Estimating the Benefits and Costs of Smart Grid Demonstration projects[R].Palo Alto:US EPRI,2010.

[3]European Commission.European Technology Platform Smart Gids:Vision and Strategy for Europe's Electricity Networks of the Future[R].Brussels:European Commission,2010.

[4]張 健,蒲天驕,王 偉,等.智能電網示范工程綜合評價指標體系[J].電網技術,2011,35(6):5-9.

[5]CHEN C L,CHIA H Y,SHYUA J Z.A Comparison of Innocation Policy in the Smart Grid Industry Across the Pacific:China and the USA[J].Energy Policy,2013,57:119-132.

[6]ZIO E,AVEN T.Uncertainties in Smart Grids Behavior and Modeling:What are the Risk and Vulnerabilities?How to Analyze Them?[J].Energy Policy,2011,39(10):6308-6320.

[7]JACKSON J.Improving Energy Efficiency and Smart Grid Program Analysis with Agent-based End-use Forecasting Models[J].Energy Policy,2010,38(7):3771-3780.

[8]李如琦,蘇浩益.基于可拓云理論的電能質量綜合評估模型[J].電力系統自動化,2012,36(1):66-70.

[9]肖 峻,崔艷妍,王建民,等.配電網規劃的綜合評價指標體系與方法[J].電力系統自動化,2008,32(15):36-40.

[10]楊 琦,馬世英,唐曉駿,等.微電網規劃評價指標體系構建與應用[J].電力系統自動化,2012,36(9):13-17.

[11]邱 劍,王慧芳,陳志光,等.智能變電站自動化系統有效度評估模型研究[J].電力系統自動化,2013,37(9):1-8.

[12]GIORDANO V,Gangale F,FULLI G,et al.Smart Grid Projects in Europe:Lessons Learned and Current Developments[R].Petten,Netherlands:European Commission Joint Research Centre,2011.

[13]WSDE N S,TAYLOR P C,LANG P D,et al.Evaluating the Benefits of an Electrical Energy Storage System in a Future Smart Grid[J].Energy Policy,2010,38(11):7180-7188.

[14]韓 冬,嚴 正,宋依群,等.基于系統動力學的智能電網動態評價方法[J].電力系統自動化,2012,36(3):16-21.

[15]KIM D M,KIM J O.Design of Emergency Demand Response Analytic Hierarchy Process[J].IEEE Trans.Smart Grid,2012,3(2):635-644.

[16]顧 潔,秦 玥,包海龍,等.基于熵權與系統動力學的配電網規劃動態綜合評價[J].電力系統保護與控制,2013,41(1):76-83.

[17]劉自發,龐鋮鋮,魏建煒,等.基于IAHP和TOPSIS方法的負荷密度指標計算[J].電力系統自動化,2012,36(13):56-60.

[18]黎靜華,韋 化.基于誘導有序加權平均算子的最優組合短期負荷預測[J].電網技術,2011,35(10):177-182.

[19]韓 冬,嚴 正,劉玉嬌.采用柯布-道格拉斯生產函數的智能技術評價方法[J].中國電機工程學報,2012,32(1):71-77.

Review of Comprehensive Evaluation Models and Methods for Smart Grids

JI Yuan,HUANG Yusong

(Power Dispatch and Control Center,Guizhou Power Grid Company,Guiyang 550002,China)

This paper presents a review of the literature about the models and methods of comprehensive evaluation on the smart grid and its key technologies.A variety of research achievements in recent years about the comprehensive models and methods for different aspects of power systems in the context of smart grids environment are introduced and discussed.The achievements include evaluation index systems,cost-benefit analysis,key technological assessment models,evaluation method and others.Moreover,current research hot spots about the comprehensive assessment for smart grids are analyzed.In addition,the properties of current achievements,problems needed to be solved and potential studying directions of the research are summarized in details.

smart grids;comprehensive evaluation;assessment models;evaluation methods;evaluation indices

TM 715

B

1009-0665(2015)03-0081-04

2014-12-15;

2015-02-28

姬源(1979),男,貴州貴陽人,高級工程師,從事電力系統自動化工作;

黃育松(1978),男,貴州貴陽人,碩士,從事電力系統自動化工作。