內蒙古自治區農村土地整治權屬調查評價研究

張宏飛 康文慧

內蒙古自治區土地整治中心 呼和浩特 010018

內蒙古自治區農村土地整治權屬調查評價研究

張宏飛康文慧

內蒙古自治區土地整治中心呼和浩特010018

農村土地整治是為統籌城鄉發展,加快社會主義新農村建設而提出的一項政策創新,土地權屬調整是土地整治工作的核心,是順利開展土地整治工作的基礎。本文以內蒙古自治區農村土地整治權屬調整為研究對象,通過實地調查,分析權屬調整的模式,并建立了評價指標體系,采用模糊綜合評價的方法對內蒙古土地整治權屬調查的成果進行了評價。最后提出了加強權屬調整工作的建議,以期為實際工作中解決權屬調整問題提供參考。

土地整治權屬調整調查評價

農村土地整治作為協調經濟社會發展和耕地保護的重要手段,在實現土地資源優化配置、補充耕地保護資源、改善農業生產條件、保障糧食生產和生態安全發揮著重要作用。土地權屬是指土地的所有權、使用權及他項權利的歸屬。土地權屬調整從物權的表現形式上看是權利歸屬的變更,即產權人主體和房屋相關事項的變更登記;從權益的角度來看,土地權屬調整是土地價值再分配的過程,是相關者利益的再分配。權屬調整是土地整治不可逾越的重要環節,合理的權屬調整可以有效降低土地整治建設和運營的風險,也可以更好地監督政府行為和維護公眾利益。

一、內蒙古自治區土地整治項目及其權屬調整概況

內蒙古自治區土地整治工作開展較晚,從2001年以來,自治區共安排國家、自治區級土地整治項目1,478個,建設總規模1,086,633.33公頃(1,629.95萬畝),新增耕地81,120公頃(121.68萬畝),總投資165.81億元。其中2011 年3月~2012年11月,自治區共分三批次批復了117個示范建設子項目,建設總規模300萬畝,建設基本農田280萬畝,新增耕地40萬畝,建設總投資38億元,其中中央投資24億元,自治區財政投資14億元。目前,已經通過終驗的項目104個,未通過驗收的子項目13個。

2010年之前自治區土地整治項目涉及權屬調整的項目較少,2010年以后涉及權屬調整的項目逐年增多。自治區涉及權屬調整的項目主要以部分調整模式為主,即在土地整治項目區內,只對因修建路、溝、渠等農田水利設施占用的部分土地,用新增耕地進行補償。它可以最大限度地降低土地權屬調整產生的矛盾,減少權屬調整工作量,但現有土地的破碎狀況不能得到有效改善,插花地和飛地等現狀難以得到調整,不利于田塊的歸并,土地整治效能難以得到充分發揮。自治區部分項目采用全面調整或與流轉結合的調整模式進行權屬調整。全面調整是指整治前將項目區內的全部土地收回,項目建設完成后,按整治前項目區內農戶協商確定的權屬調整對象、調整原則和調整程序,由項目區組建的土地權屬調整機構重新分配土地。采取這種模式調整的項目較少,原因在于工作難度較大。自治區巴彥淖爾市五原縣大多數項目均是這種模式的典型代表。五原縣權屬調整時以現有農戶人口數為主,調整土地權屬,分配整治后的土地,改變了原有土地承包關系。采用這種方式調整土地權屬,既可以解決新增人口的農地問題,又解決了農用地破碎難以規模經營的問題。

與流轉結合的調整模式是指土地開發整治完成后,結合土地經營特點,調整土地權屬關系。自治區呼和浩特市武川縣、鄂爾多斯市達拉特旗結合農用地流轉政策,將土地開發整治后農戶承包經營的土地以轉租的方式實現權屬調整,將土地租賃給經營公司,農民獲取土地租金,還可成為這個公司的職員,領取工資。這種模式有利于規模化經營和促進現代化農業的發展,農民對這種調整模式也十分滿意,但因其受市場、區位條件、農民意愿等多種因素影響,所以這種調整模式的適用范圍有限,在特色農業區或距離市場較近的地區比較適用。

二、評價指標體系的建立

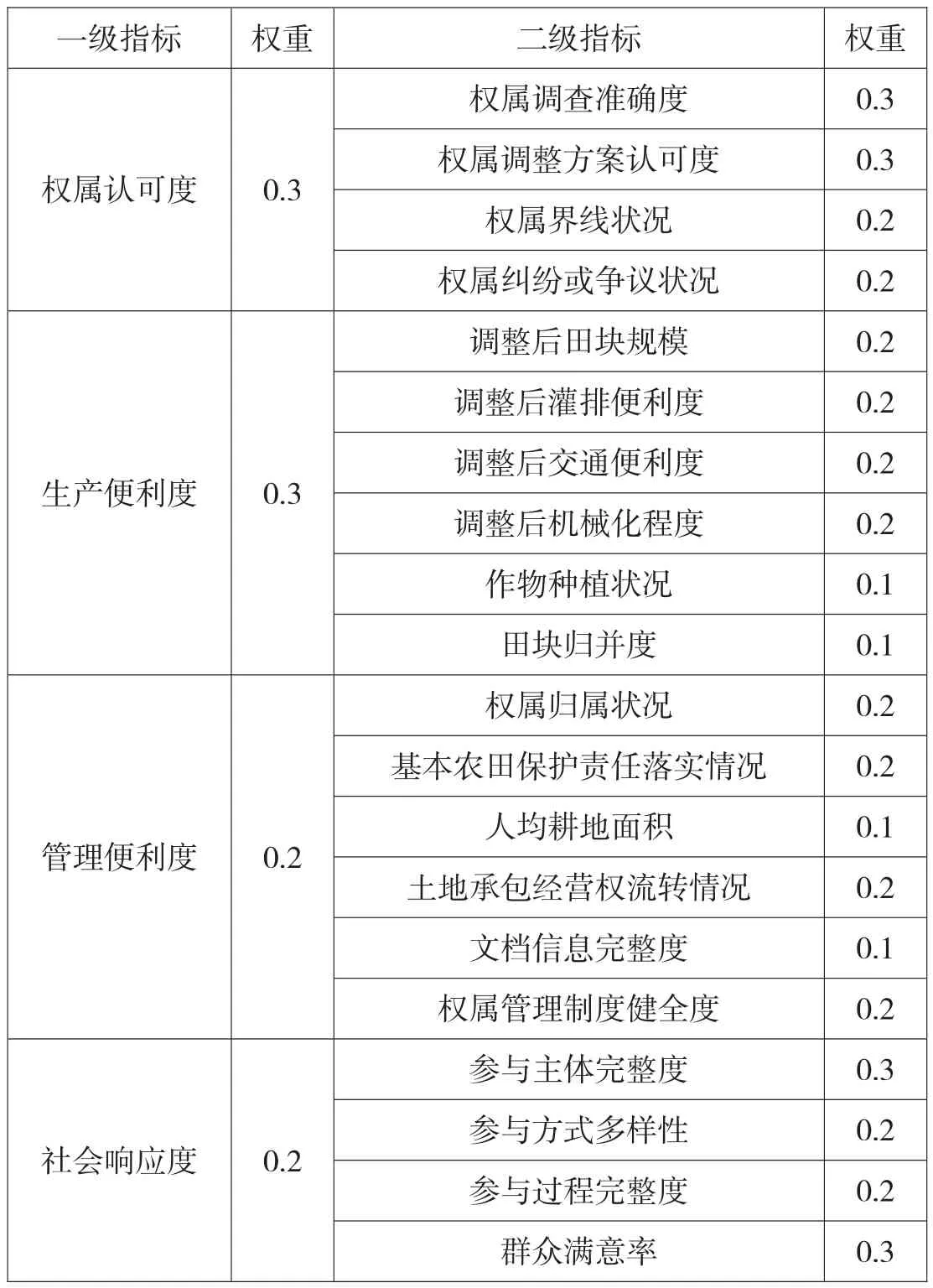

評價指標的選擇是評價結果科學性的關鍵。在評價指標體系的建立過程中采用了定性和定量相結合的方法。定性方法是指特爾菲法或專家評判法,即依靠專家的經驗來確定指標的種類及其重要性,在不斷的反饋和修改中得到滿意答案;定量方法是指運用統計學法對指標進行分析,確定指標權重。本文設計了調查問卷,組織多領域專家根據自己的經驗和知識,對評價指標體系的各級次指標及其重要性進行意見征詢,經過反復幾輪的征詢,使專家意見趨于一致,將反饋結果匯總加工整理,得出指標體系及權重見表1。

表1 土地整治權屬調查評價指標體系及權重

三、評價結果

模糊綜合評價法是一種基于模糊數學的綜合評價方法。該綜合評價法根據模糊數學的隸屬度理論把定性評價轉化為定量評價,即用模糊數學對受到多種因素制約的事物或對象做出一個總體的評價。它具有結果清晰,系統性強的特點,能較好地解決模糊的、難以量化的問題,適合各種非確定性問題的解決。本文組織3組測評人員赴項目區對權屬現狀進行調查,3組成員分別根據調查結果對各指標進行打分,然后結合各指標權重運用模糊綜合評價的方法對土地整治權屬調查結果進行評價。

首先,我們讓測評組對一級指標“權屬認可度”進行測評,測評結果用Q1表示。測評組1對其四個具體指標:權屬調查準確度(Q11)、權屬調整方案認可度(Q12)、權屬界線狀況(Q13)、權屬糾紛或爭議狀況(Q14),量化結果的數值分別為:(85,90,80,85),又因為其權重值分別為:(0.3,0.3,0.2,0.2),故Q1=(Q11+Q12+Q13+Q14)=(85×0.3+90×0.3+ 80×0.2+85×0.2)=85.5。同樣的方法得到測評組2和測評組3對“權屬認可度”Q1的測評結果分別為:89.6,91。這樣我們就得到了“權屬認可度”的單因子向量R(Q1)=(85.5 89.691)。

依照此法我們得到另外三個一級指標:生產便利度、管理便利度、社會響應度的單因子向量分別為:R(Q2)= (83.490.594);R(Q3)=(80.591.687);R(Q4)= (84.594.588)。

由一級指標的單因子向量和各一級指標的權重向量W=(0.30.30.20.2)可得到一個,M×N單因子評價矩陣U(Q)。

則土地整治權屬調查的綜合評定數值P=U(Q)/N= (83.7+91.3+90.5)/3=88.5。

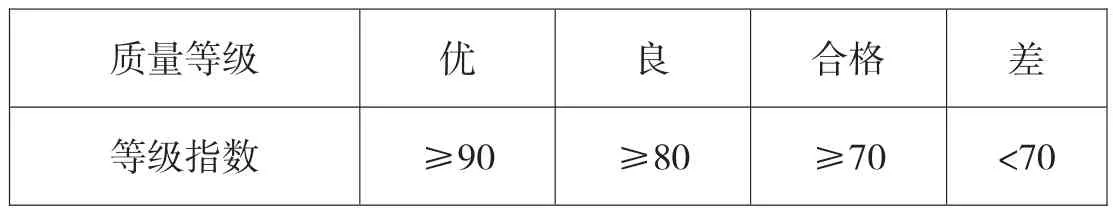

根據總分P,結合土地整治績效評價規程(征求意見稿)中的績效評價結果,將土地整治權屬調查評價結果分為優秀、良好、合格和較差四個等級。優秀是指總分值P≥90;良好是指總分值80≤P≤89;合格是指總分值70≤P≤79;較差是指總分值P<70,見表2。

表2 權屬調查成果等級表

根據計算出的綜合測評結果P的值,對照表2中“權屬調查成果”的等級(P=88.5>80),可得出調查區域的土地權屬調整成果為良好。由此可推斷調查區域的土地權屬調整方法比較符合自治區情況,是比較適宜我區土地整治權屬調整的方法。但仍存在制度不健全,前期勘測和設計協調差、質量低等問題,今后還需調整,進一步提高工作質量。

本次土地整治權屬調查評價總體水平較高,主要是由于調查項目為全面調整或土地實施流轉的項目較多,權屬調整成效明顯提高,由此可知,實施全面調整和流轉結合的權屬調整模式有利于提高土地整治整體水平,是土地整治工作中的亮點,具有一定的推廣價值,值得其他地區借鑒。但在調查過程中發現土地權屬全面調整和流轉結合的權屬調整模式具有一定難度,想要做好這一工作,真正使農民滿意,就需要政府和其他相關部門的共同參與,只有有了有力的組織保障,才能保證權屬調整工作的順利實施。

土地整治權屬調查評價的開展有利于促進土地整治權屬調整質量的提高,從而提升土地整治項目的整體水平。權屬調查評價工作的開展或許能對權屬調整這項工作在土地整治中真正地開展起到一定的推動作用。

四、加強權屬調整工作的建議

(一)健全運行機制,完善法律體系

盡快制定和完善土地權屬調整的法律法規、技術標準和行業規范。設立專門的土地整治權屬調整組織,負責權屬調整的管理和協調工作,制定嚴格的組織機構運行章程和權屬調整程序。總結土地權屬管理成功的實踐經驗,使成功的經驗得以傳承,從而盡快建立起適合自治區的土地權屬管理工作的一整套理論和方法體系。

(二)因地制宜地采用科學調整方式

因地制宜,按照有利于歸并田塊,降低土地破碎程度,方便機械化操作的要求,制定適宜的土地權屬調整方式。為了提高土地利用率和土地整治整體水平,應逐步推行土地整治全面調整模式,在土地集體所有權不變的情況下,打破原有農民承包土地的界線,農用地集中連片整治,整治后按等量原則重新分配土地,既可以全面實現土地的合理利用又為農村發展創造了條件。有條件的地方,應根據農民意愿,結合農用地流轉、合作經營以及股份制經營等需求,做好土地權屬調整工作,在實現土地有效利用的同時增加農民收益,促進農業發展向現代化農業轉變。

(三)提高公眾參與的有效性

群眾積極參與是土地整治權屬調整順利推進的有力保障。從多數土地整治的過程中可以看出,權屬調整中公眾的參與機制不健全,由于參與形式單一,農民群眾參與人數有限,而且受文化程度的限制,雙向溝通效果差等因素影響,導致群眾參與的有效性較差。因此必須采取多種方式提高群眾的思想認識,調動農民群眾參與土地權屬調整工作的積極性,真正讓群眾了解政策,明確情況,積極參與權屬調整方案編制,配合權屬調整工作實施,能做到自行解決矛盾,才能有效推進權屬調整工作。

(四)加強當地干部群眾的參與

在土地整治的實施過程中,最好要有當地干部群眾的參與,權屬問題他們是最好的見證人。項目區內的耕地大部分為農戶的承包經營地,農民最關心的是承包經營地塊的界線被打亂和耕地的質量問題,他們的參與有利于將爭議矛盾最小化,避免在工程完成后,許多問題積重難返,無法解決,影響農村社會的穩定。

(五)發揮政府的主導作用

政府主導是土地整治權屬調整過程中的核心因素,尤其是實施全面調整時,農民知識水平有限,對土地整治情況不了解,從而不配合權屬調整工作甚至故意為難工作人員的情況時有發生,這樣就會激化雙方矛盾,從而影響工作進度。因此,這就需要發揮政府的主導作用,各級政府一定要充分認識到農村土地整治及其權屬調整的艱巨性和復雜性。同時,實現農村土地整治權屬調整的任務,不能只局限于農村內部,要引導社會各方面力量共同參與農村整治,使農村土地整治成為全社會共同行動。社會各界要互相配合,搞好服務,形成合力,發揮各自優勢,為農村土地整治及其權屬調整工作出力、出技術、出智慧。要組織機關、團體、企事業單位參加到土地整治及其權屬調整過程中,保障農村土地整治工作的順利實施。

[1]馬瑞恩.利用模糊評價法對企業環境效益進行評價[J].山東省青年管理干部學院學報,2009,(2):127-130.

[2]胡丕勇,崔衛華,鄭濤.農村土地整治中權屬調整機制初探[J].國土資源情報,2011,10:46-49.

[3]王長江.農村土地整治權屬調整與管理模式研究[D].北京:中國礦業大學,2011:81-97.

[4]關江華.土地整理權屬調整研究[D].湖北:華中農業大學,2008:45-58.

[5]國土資源部地籍管理司,國土資源部土地整理中心.土地整治權屬管理研究[M].北京:地質出版社,2010.

[6]謝虹.特爾菲法在構建二級學院教學質量評估指標體系中的應用[J].西北醫學教育,2008,16(6):1114-1115.