一種翼身融合體飛機(jī)的客艙布局

詹超

摘 要:該文主要描述了翼身融合體(BWB)飛機(jī)發(fā)展興衰歷史和特點(diǎn),并以其中的客艙布局為主要目標(biāo),進(jìn)行詳細(xì)的客艙設(shè)計(jì)。該文中的客艙基于克萊菲爾德大學(xué)2011年的BW-11飛機(jī)外形和結(jié)構(gòu),通過介紹進(jìn)行客艙設(shè)計(jì)時(shí),座椅,廚房、盥洗室等設(shè)備需要考慮的尺寸,類型和位置,全面展示一個(gè)全經(jīng)濟(jì)級和一個(gè)混合級的客艙布局,并通過分析現(xiàn)役最大的民用客機(jī)A380的情況,確定同類型BWB飛機(jī)客艙可以提供更多更寬的座椅和全新客艙舒適的體驗(yàn)。

關(guān)鍵詞:BWB 客艙布局 BW-11 舒適性

中圖分類號:V211 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)06(c)-0109-03

在上世紀(jì)末期,BWB(Blended-Wing-Body)構(gòu)型飛機(jī)曾在民用航空領(lǐng)域內(nèi)掀起過一陣研究熱潮,其巨大的氣動(dòng)潛力引得當(dāng)時(shí)主流飛機(jī)制造商和研究單位競相啟動(dòng)研究計(jì)劃。但是由于風(fēng)險(xiǎn)較大,空客和波音相繼放棄了BWB,重新投入傳統(tǒng)飛機(jī)構(gòu)型的研制。然而,隨著民用航空需求的增加,人們的環(huán)境保護(hù)意識的提高,作為下一代高載客量的航空器,BWB巨大氣動(dòng)潛力和寬闊的客艙使得其具備天然優(yōu)勢。

1 BWB飛機(jī)歷史

翼身融合這個(gè)概念,是由加拿大人和德國人幾乎在同一時(shí)間提出的。

1930年,VincentBurnelli,一個(gè)加拿大工程師提出一個(gè)新的構(gòu)型:將機(jī)身和機(jī)翼進(jìn)行融合,用來增加額外的升力和客艙容積。在這個(gè)構(gòu)想牽引下,BurnelliRB-1,BurnelliRB-2,BurnelliCB-16,BurnelliUB-20,BurnelliUB-14和CBY-3等飛機(jī)相繼問世。其中CBY-3在加拿大制造并運(yùn)營,因?yàn)樗梢燥w越加拿大無盡的荒原并可以在640ft內(nèi)降落。

德國人基于相同的理論也同樣推出了Junker30和Junker38。Junker30起初只能裝載13名乘客,而后擴(kuò)展到30名。后繼機(jī)型Junker38最多可以裝載38名乘客。

八九十年代,隨著燃油成本日益增加,航空公司迫切需要一種更為高效的飛機(jī)。這次BWB飛機(jī)構(gòu)型再一次進(jìn)入設(shè)計(jì)人員的視野。

波音公司,推出了其BWB概念飛機(jī)系列,座級從250-550人。根據(jù)需要,2到3個(gè)高涵道比的發(fā)動(dòng)機(jī)被安置在飛機(jī)后機(jī)身上方。其中,X-48B被制造并且用于驗(yàn)證相關(guān)技術(shù)。[1]

與此同時(shí),空客也推出了其巨型BWB飛機(jī)概念設(shè)計(jì)方案:一個(gè)載客量為1000座級,采用與波音類似的發(fā)動(dòng)機(jī)布置的超大型客機(jī)。[2]

圖波列夫設(shè)計(jì)局同樣也推出了其BWB飛機(jī)概念設(shè)計(jì):一架載客量達(dá)1200人,航程為7000海里,并裝置6臺推進(jìn)式渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)的BWB飛機(jī)概念設(shè)計(jì)方案,TU-404。

2000年,歐洲航空委員會(huì)基于綠色航空的概念,在第五屆和第六屆歐洲航空框架計(jì)劃中,提出了一系列的BWB概念設(shè)計(jì),分別為VELA1,VELA2和VELA3。[1]

然而,進(jìn)入21世紀(jì),對于BWB概念的研究就逐步沉寂。

2 BWB飛機(jī)的特點(diǎn)

2.1 優(yōu)點(diǎn)

(1)飛機(jī)的氣動(dòng)阻力小。BWB構(gòu)型大大降低了傳統(tǒng)布局翼身間的干擾阻力和誘導(dǎo)阻力,提高了飛機(jī)的升阻比。因此,對比B747升阻比系數(shù)17,BWB構(gòu)型可以達(dá)到20[3];

(2)由于發(fā)動(dòng)機(jī)安裝于機(jī)身后部,可以通過發(fā)動(dòng)機(jī)與邊界層的相互作用進(jìn)一步提高飛行效率;

(3)氣動(dòng)載荷分布最佳。BWB飛機(jī)構(gòu)型可以有效減小氣動(dòng)升力產(chǎn)生的機(jī)翼彎曲力矩,從而可以顯著減輕機(jī)翼的結(jié)構(gòu)重量;

(4)改變常規(guī)布局機(jī)身載客,機(jī)翼提供升力的方式。BWB構(gòu)型的翼身融合使之內(nèi)部有效空間更大,增加了旅客和商載的容納空間而無須顯著增加機(jī)身長度和翼展,也降低了飛機(jī)的結(jié)構(gòu)重量。NASA研究顯示,重量降低的潛力在10%-15%[3]。

(5)相比傳統(tǒng)構(gòu)型飛機(jī),氣動(dòng)效率的提高會(huì)帶來20%-25%的油耗降低。同時(shí)10%-15%商載增加會(huì)降低10%-15%的直接使用成本[3]。

2.2 缺點(diǎn)

(1)飛控同樣是個(gè)問題。由于橢圓形的翼載分布,翼梢處將很容易失速導(dǎo)致飛機(jī)失控。沒有傳統(tǒng)的平尾和垂尾,飛行員訓(xùn)練將非常困難

(2)人為因素也需要考慮。由于機(jī)身和機(jī)翼的融合,乘客可能因?yàn)榭床坏酱巴舛X得不舒服。

(3)BWB客艙安全問題同樣嚴(yán)峻。如適航要求,所有乘客必須在只使用一半出口的情況下,在90秒內(nèi)撤離飛機(jī)。但是大部分BWB概念設(shè)計(jì)里,由于機(jī)身和機(jī)翼的融合,出口大部分只能布置在機(jī)身前部,這就不能保證出口的均勻性。同時(shí)大載客量會(huì)使撤離情況更加復(fù)雜。

3 BWB飛機(jī)客艙布局

由于BWB飛機(jī)的優(yōu)勢在于大載客量的飛機(jī)構(gòu)型,因此該文將基于BW-11飛機(jī)外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu),對比A380,進(jìn)行客艙布局設(shè)計(jì)。

3.1 BW-11簡介

BW-11是克萊菲爾德大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)專業(yè)2011級的團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目。作為A380的競爭機(jī)型,BW-11采用翼身融合構(gòu)型和渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)。作為新一代超高載客量和主航線飛機(jī),BW-11飛機(jī)可以以360kts的速度巡航9200nm。目標(biāo)投入運(yùn)營時(shí)間是2020年-2030年[4]。

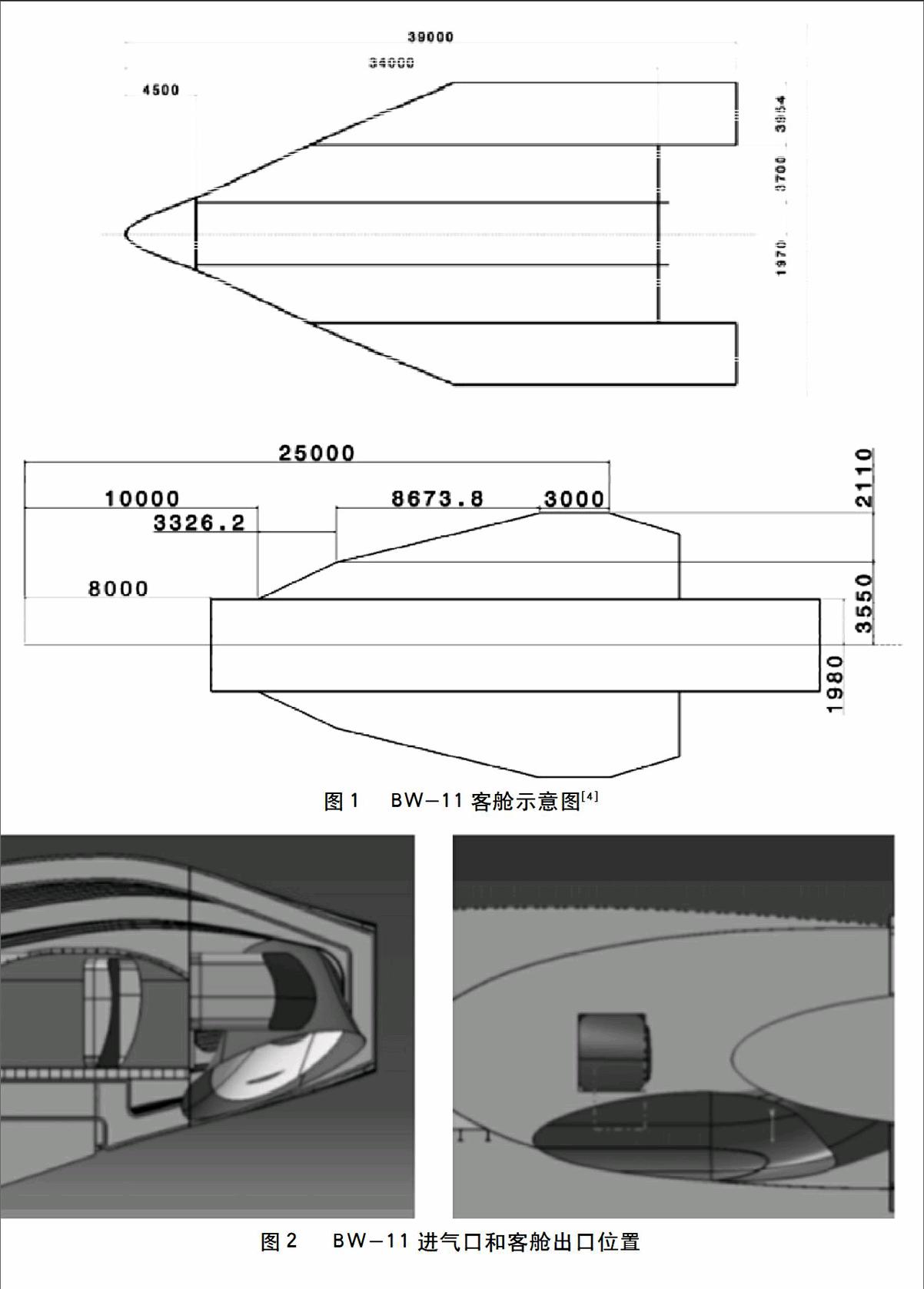

BW-11飛機(jī)機(jī)身長46.2m,翼展77.5m,最大起飛重量46.8噸,設(shè)計(jì)商載6.48噸。BW-11客艙由上下兩層構(gòu)成。上層為主客艙,被結(jié)構(gòu)墻劃分為5個(gè)艙段。下客艙被結(jié)構(gòu)劃為3個(gè)客艙段。客艙的外形如下圖所示[4]。

BW-11的客艙要求是:整個(gè)客艙在單級客艙構(gòu)型下,應(yīng)容納最大800名左右乘客;在3級客艙構(gòu)型下,應(yīng)可以容納555名乘客,其中9個(gè)81英寸x35英寸的頭等艙座椅、80個(gè)55英寸x34英寸的公務(wù)艙座椅和466個(gè)32英寸x18英寸的經(jīng)濟(jì)艙座椅。客艙乘組,廚房和盥洗室數(shù)量應(yīng)不低于A380的標(biāo)準(zhǔn)[4]。

3.2 A380客艙布局情況簡介

A380是空客公司于1994年宣布研制,2005年首飛,2007年投入運(yùn)營的,現(xiàn)今世界最大的民用飛機(jī)。

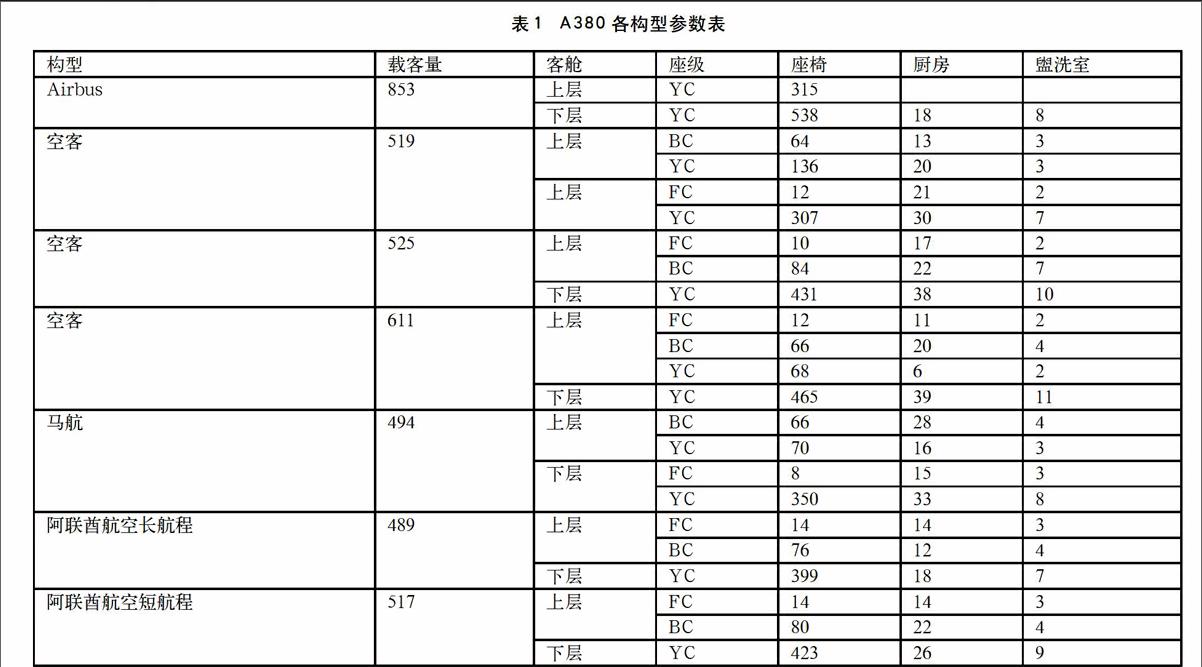

從目前資料來看,各大運(yùn)營商對自己航線上的A380具有自己的客艙構(gòu)型。空客也有一些推薦構(gòu)型供航空公司選擇。通過統(tǒng)計(jì),A380大部分構(gòu)型的座級,各級別座椅總數(shù),廚房盥洗室的數(shù)目均列在下表中。

3.3 BW-11客艙布置

由于BW-11客艙分為上下兩層,相比上層客艙,下層客艙空間較為會(huì)更加壓抑,因此頭等艙和公務(wù)艙布置在上層客艙。該文著重研究上層客艙,在兩級客艙布局時(shí),下層客艙均大致相同。

客艙座椅是旅客直接接觸和使用的部件,是客艙舒適度最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí),座椅尺寸,排距,重量和外接設(shè)備等因素也需要綜合考慮。同時(shí),由于業(yè)界越來越考慮綠色可回收環(huán)保的概念,這些在座椅選擇中也可以適當(dāng)考慮。考慮頭等艙座椅時(shí),座椅必須可以全放平,提供完備的生活和娛樂設(shè)施,保障旅客的個(gè)人私密性。選擇公務(wù)艙座椅,同樣需要提供適當(dāng)程度的舒適性和設(shè)施。由于BW-11的5個(gè)分隔的客艙寬度均在3.7m-4m之間,因此經(jīng)濟(jì)級座椅布置為3-3每排、公務(wù)艙為2-2每排,頭等艙布置為1-1-1每排。

廚房和盥洗室布置時(shí),考慮以后客艙更改的靈活性和地面維護(hù)時(shí)速度,應(yīng)盡可能布置在客艙端頭。同時(shí)考慮空間利用高效,可以結(jié)合客艙橫向通道和廚房推車活動(dòng)空間的要求,將廚房布置在橫向通道左右。同時(shí)BW-11應(yīng)提供不低于A380的客艙舒適度,因此在廚房和盥洗室配置上應(yīng)不低于A380標(biāo)準(zhǔn)。A380平均一個(gè)盥洗室對應(yīng)的是,5-6個(gè)頭等艙旅客,16-22個(gè)公務(wù)艙旅客或者45-60個(gè)經(jīng)濟(jì)艙旅客;平均一個(gè)廚房推車對應(yīng)的0.5-1個(gè)頭等艙旅客,2.5-4.5個(gè)公務(wù)艙旅客或者10-15個(gè)經(jīng)濟(jì)艙旅客。因此,BW-11客艙需要14-19個(gè)盥洗室,44-75個(gè)廚房推車。

近年來,空客提出了SPICE(SpaceInnovativeCateringEquipment)廚房的概念,將廚房和相關(guān)設(shè)備模塊化,達(dá)到減重和提高空間利用率的目的。采用相關(guān)設(shè)計(jì),BW-11廚房將可以減重達(dá)1噸。

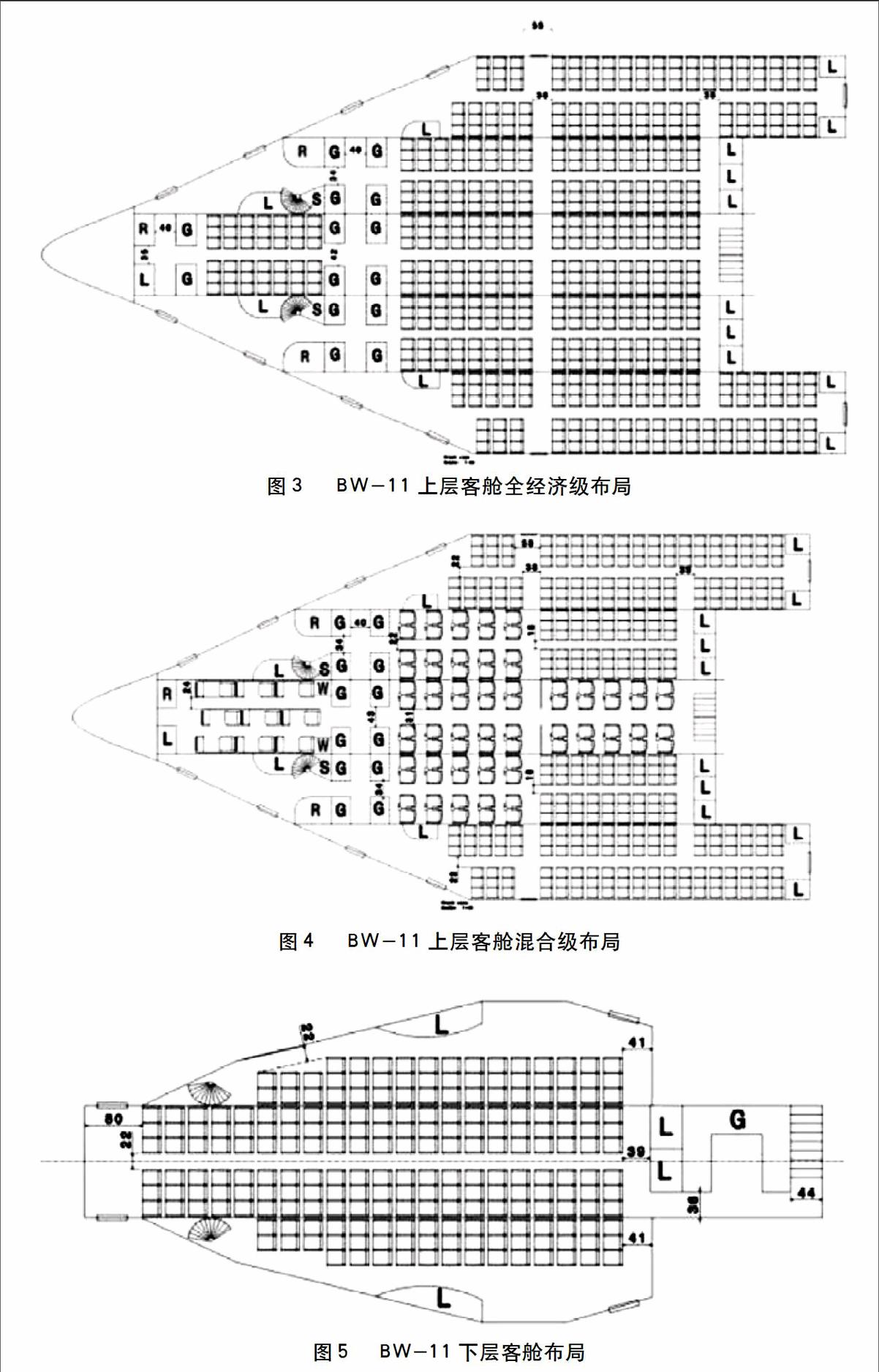

客艙出口布置時(shí),由于BWB構(gòu)型的局限性,機(jī)翼和機(jī)身的融合,占據(jù)了機(jī)身側(cè)面大部分的空間,因此出口只能布置在機(jī)頭附近和尾部。出口個(gè)數(shù)和尺寸大小,都應(yīng)滿足25部中要求。根據(jù)BW-11載客總數(shù),全機(jī)一側(cè)應(yīng)布置不少于8個(gè)A型出口。BW-11的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣口位于機(jī)身下部,如下圖所示,因此該處位置只能布置一個(gè)C型出口

由于BW-11巡航時(shí)間超過12個(gè)小時(shí),根據(jù)121部要求,必須為機(jī)組成員提供休息的區(qū)域。同時(shí)一些應(yīng)急設(shè)備,如擴(kuò)音器,應(yīng)急斧等。也應(yīng)提供相應(yīng)空間存儲。

由于BWB特殊結(jié)構(gòu)限制了客艙出口的位置和數(shù)量,導(dǎo)致適航允許載客量的受限,因此BW-11全經(jīng)濟(jì)級已經(jīng)是飛機(jī)載客量的極限。同時(shí)考慮競爭機(jī)型——A380取證的高密度載客量853的構(gòu)型,并沒有公布客艙圖,也沒有航線采用,現(xiàn)在運(yùn)營的A380客艙均為混合級布置。

綜合考慮以上因素,BW-11全經(jīng)濟(jì)級和混合級客艙布置如下圖所示。

對于BW-11全經(jīng)濟(jì)級構(gòu)型,上層客艙總載客數(shù)為582人,5個(gè)被結(jié)構(gòu)墻分開的艙段都包含一個(gè)主過道和4個(gè)橫向通道。廚房位于客艙前段而盥洗室大部分位于客艙后端,3個(gè)機(jī)組休息區(qū)位于客艙前部。3個(gè)扶梯,2個(gè)位于前部,1個(gè)位于后部,供機(jī)組和乘客在上下兩個(gè)客艙通行。

混合級布置有9個(gè)頭等艙座椅,80個(gè)公務(wù)艙座椅和342個(gè)經(jīng)濟(jì)艙座椅。其余客艙設(shè)施布置同全經(jīng)濟(jì)級。

兩個(gè)級別下層客艙布置完全相同,全經(jīng)濟(jì)級布置216個(gè)旅客座椅。廚房集中在客艙后部,四個(gè)盥洗室兩個(gè)在后面,兩個(gè)位于客艙中端。

三個(gè)客艙布局圖如下所示,其中G代表廚房,L代表盥洗室,R代表成員休息區(qū),S代表儲物間。

4 結(jié)語

基于BW-11所設(shè)計(jì)的客艙,全經(jīng)濟(jì)級能夠提供798個(gè),排距32inch的座椅;混合級能夠提供9個(gè)頭等艙,80個(gè)公務(wù)艙和558個(gè)經(jīng)濟(jì)艙共647個(gè)座椅。對比A380的各航線構(gòu)型,在提供相同等級的客艙服務(wù)和設(shè)施的情況下,BW-11可以提供多15-20%的載客量。這意味著每座DOC將可以降低15%-20%,再考慮BWB構(gòu)型氣動(dòng)優(yōu)勢帶來的節(jié)油效果,BWB飛機(jī)在進(jìn)行大載客量的航線運(yùn)輸時(shí),的確擁有巨大的潛力。

雖然有著一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),但是BW-11客艙所展現(xiàn)巨大潛力,都證明了BWB構(gòu)型在未來大載客量飛行器中有著美好的前景。

參考文獻(xiàn)

[1] D. SCHOLZ, “A Student Project of a Blended Wing Body Aircraft - From Conceptual Design to Flight Testing” [D].Russia,2007.

[2] R. REYNAUD, “BWB, The Future Airliner: Comparison Between Flying Wing & Conventional Aircraft,” [D].UK: Cranfield University,2005.

[3] A. Bowers, “Blened-Wing-Body: Design Challenges for the 21st Century,” [D].THE WING IS THE THING (TWITT) MEETING,2000.

[4] P. H. Smith, “Advanced Blended Wing Body High Capacoty Airliner BW-11 Project Specification,” [D].UK:Department of Aerospace Engineering, Cranfield University,2011.