西北地區垃圾填埋場滲濾液處理設施升級改造工程案例①

張新莉

摘 要:《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)對填埋場滲濾液處理的達標排放提出了更高要求。該文以西北地區某山谷型生活垃圾填埋場滲濾液處理設施的升級改造項目為例,分析了改造方案的優越性和技術先進性,結合西北地區冬季漫長的氣候特征和案例中滲濾液處理設施需全年運行的要求,項目在滲濾液處理站建設燃氣供暖鍋爐,年運行時間達到360天。該項目經驗對于西北地區面臨改造升級的滲濾液項目具有重要的借鑒和指導作用。

關鍵詞:西北地區 填埋場 滲濾液 升級改造 新標準

中圖分類號:X703.1 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)06(c)-0134-03

1 項目背景

該文涉及的生活垃圾填埋場位于我國西北地區,屬于山谷型填埋場,東、西側為山體,地勢南高北低,在北側山體出口地勢較低處建有垃圾截污壩,壩下向北建有100 m3/d滲濾液處理站。該填埋場建于2003年,總占地面積110 hm2,總庫容3 000萬 m3,設計使用年限30年,日填埋垃圾2 000 t。

100 m3/d滲濾液處理站建于2007年,采用“厭氧+MBR+超濾”的二級膜滲透技術,排放標準執行《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-1997)中的二級標準,即COD≤300 mg/L、BOD5≤150 mg/L、NH3-N≤25 mg/L,處理后出水回噴填埋場。由于對滲濾液產生量估算過于保守,填埋場滲濾液實際產生量遠大于處理站設計處理能力,受過量滲濾液的沖擊,各處理單元處理效率普遍下降,污水處理效果不穩定,長期超標排放。

2008年4月,國家頒布了新的《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008),對滲濾液排放限值大幅提高并新增了TN指標,即COD≤100 mg/L、BOD5≤30 mg/L、NH3-N≤25 mg/L、TN≤40 mg/L[1]。原100 m3/d滲濾液處理站處理規模過小且出水水質無法達到新標準,受北方天氣條件制約,年運行時間僅153d,出水采用回噴工藝,不利于滲濾液的及時處理,迫切需要對滲濾液處理工程進行升級改造并確保冬季運行,加快對場內積存滲濾液的處置。

2 工程概況

2.1 滲濾液水質特點

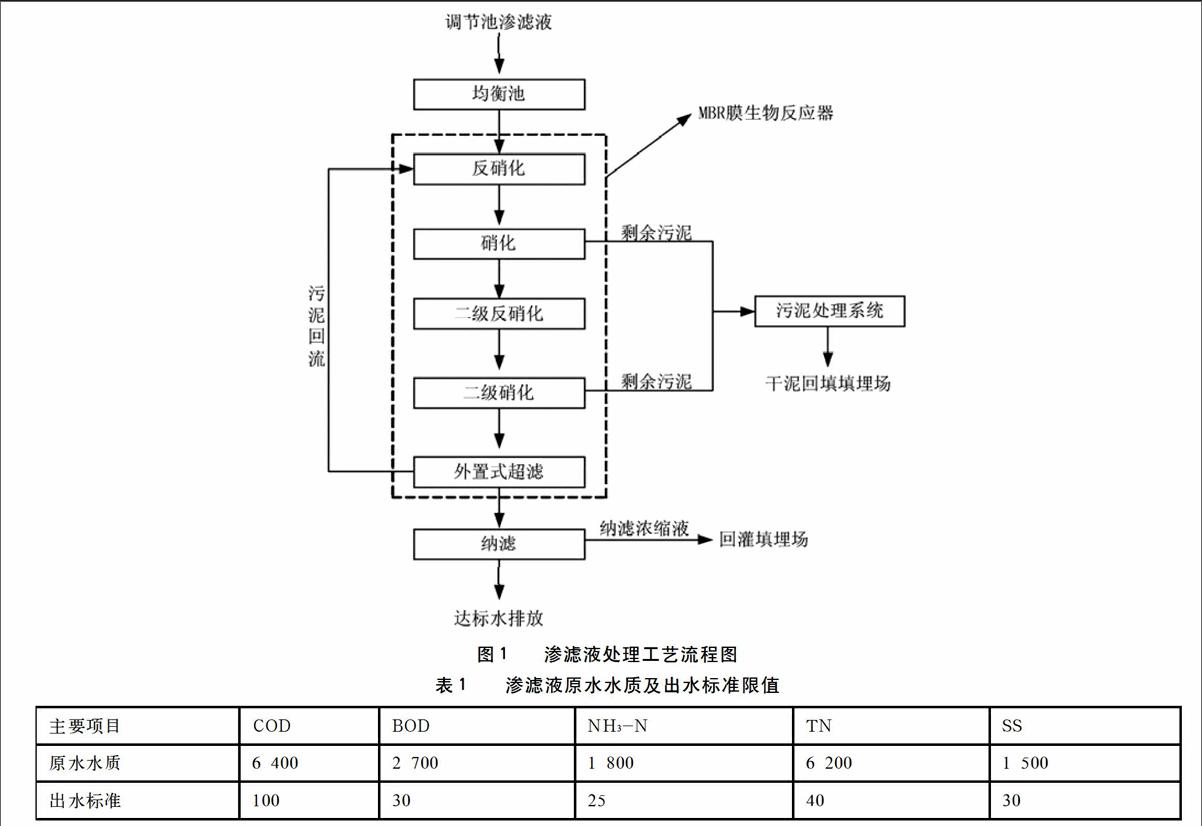

該填埋場采用厭氧衛生填埋方式,滲濾液產生量約470~520 m3/d,滲濾液水質呈現出成熟期填埋場特點,主要特征為:①填埋場處于產甲烷階段,COD和BOD濃度均顯著下降,但B/C比下降更為明顯,可生化性變差,較難處理;②NH3-N濃度上升,C/N比相對不協調,色深,色度在200~4 000,惡臭顯著;③成分復雜,含有As、Hg等重金屬有毒有害物質;④滲濾液水質、水量季節性波動較大[2]。滲濾液原水水質及出水標準限值見表1。

2.2 滲濾液處理工藝比選

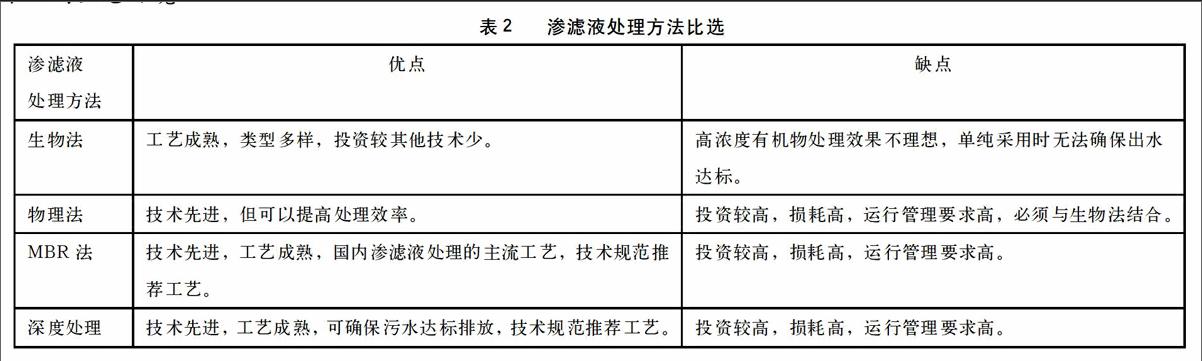

根據垃圾填埋場滲濾液產生量大、有毒有害物質濃度高的特點,對目前國內滲濾液的處理方法(包括生物法、物理法、組合處理方法以及深度處理技術等)進行比較,見表2。

由表2可以看出,單純采用生物法無法確保處理效果。目前國內主流的處理工藝是由生物法和物理法組成膜生物反應器,然后再采用納濾、反滲透等深度處理技術,確保出水達標。

2.3 工程內容

該填埋場滲濾液處理改擴建工程新建一座600 m3/d處理站,配套建設15000 m3地下調節池、7500 m3地下均衡池并加蓋;原有100 m3/d滲濾液處理站的露天曝氣池、調節池改造為事故池并加蓋,防治惡臭污染;新建一座燃氣鍋爐房對處理站冬季供暖,延長運行時間至360 d/a;配套完善排水管線7.0 km,使出水進入城市二級污水處理廠處置,不再回噴垃圾場。

3 處理工藝

3.1 工藝確定

通過工藝比選,確定采用好氧生化(A/O)+物化(超濾)+深度處理(納濾/反滲透)的滲濾液處理工藝,具體為:均衡池+外置式MBR(二級硝化)+納濾,見圖1。

3.2 工藝概述

滲濾液由調節池提升至均衡池,再進入后續MBR系統。為保護后續的膜處理單元,在布水系統前設有過濾級別為400~800mm的袋式過濾器,以防止小顆粒固體物進入后續的處理單元,外置式膜生物反應器由一級反硝化、硝化初級脫氮系統,二級反硝化、硝化深度脫氮系統和外置式超濾單元組成。

通過膜生物反應器(兩級脫氮)處理后的超濾出水中BOD、NH3-N、重金屬已達到排放標準,NH3-N去除效率超過99%。但是難生化降解的有機物形成的COD和色度仍然超標,出水沒有懸浮物,滿足深度膜處理納濾膜的進水水質要求,再采用納濾對出水進行深度處理,去除難生化降解的有機物,可以確保出水中COD達標排放。

3.3 各處理單元作用

3.3.1 均衡池

調節池的主要功能為調節水量,該工程建設水質均衡池,使新、老滲濾液在均衡池中進行調配以獲得合適的碳氮比,極大地保證了滲濾液系統原水進水水質的穩定性,使進水的可生化性和碳氮比穩定在較好水平,有利于生物脫氮,并減少外加碳源的投加量,從而降低運行成本。

3.3.2 外置式膜生物反應器

“反硝化(A)-硝化(O)-超濾(NF)”稱為膜生物反應器(MBR)[3]。該工程MBR由一級反硝化、一級硝化、二級反硝化、二級硝化和超濾系統組成。硝化池采用射流鼓風曝氣,大部分有機物通過高活性的好氧微生物作用在硝化池內得到降解,同時氨氮在硝化微生物作用下氧化為硝酸鹽。硝化池至前置反硝化池設有混合液回流(硝氮回流),硝氮回流至反硝化池內在缺氧環境中還原成氮氣排出,達到生物脫氮目的。

考慮到出水中TN排放限值為40 mg/L,建設二級硝化和二級反硝化,當前置反硝化和一級硝化脫氮不完全時,在二級反硝化和二級硝化反應器中進行深度脫氮反應,通過控制硝化和反硝化反應的完全程度來控制出水中的TN。

硝化系統出水由超濾進水泵分配至超濾環路。超濾膜內表面為高分子有機聚合物的管式錯流式超濾膜。超濾每條環路設一臺循環泵,在沿膜管內壁形成紊流,產生較大的過濾通量,避免堵塞。

3.3.3 納濾

MBR膜生物反應器出水中NH3-N、總金屬離子、SS等指標已達到排放標準,但部分難降解有機物尚不能去除,采用納濾可以進一步分離難降解的大分子有機物,進一步深度處理。

3.3.4 污泥處理系統

該工程生化剩余污泥和納濾濃縮液混合后進入污泥池,由板框壓濾機進料泵引入板框壓濾機進行脫水,脫水產生的干泥運至填埋場,板框壓濾機上清液回入生化池。

4 工程運行情況

4.1 水質達標情況

經過幾個月的調試運行,處理系統能夠穩定運行,出水水質良好。環境監測部門對該工程進行環保竣工驗收監測給出的監測結果為:處理后出水中COD 12~19 mg/L,BOD <0.5 mg/L,NH3-N <0.025 mg/L,TN 14 mg/L,TP 0.02 mg/L,均滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2的標準限值要求。

4.2 主要污染物處理效率

根據環境監測部門對該工程進行環保竣工驗收監測給出的監測結果,核算該工程對滲濾液主要污染物的處理效率分別為:COD 99.7%,BOD≥99.9%,NH3-N≥99.9%,TN 99.6%,TP 99.9%。

5 結語

(1)經過滲濾液處理站改擴建,新建的600 m3/d滲濾液處理站采用先進處理工藝使出水能夠滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)的標準限值,符合滲濾液無害化處理要求,出水不再回噴,經排水管線輸送至城市二級污水處理廠處置,符合滲濾液減量化處理要求。

(2)原有100 m3/d滲濾液處理站的調節池、曝氣池通過加蓋減少惡臭污染,同時新建燃氣鍋爐對處理站各處理單元供暖,確保工程實現全年360d運行,加速處理滲濾液。

(3)針對國內其他生活垃圾填埋場的滲濾液處理中超濾膜易堵塞問題,該工程采用外置式膜生物反應器,通過制造紊流避免污泥堵塞超濾膜,是對目前主流處理工藝的大膽創新,效果顯著。

參考文獻

[1] 陳忠.生活垃圾填埋場滲濾液升級改造項目案例分析[J].中國西部科技,2013,12(12):9-10.

[2] 張與兵,熊惠英.垃圾填埋場滲濾液組合處理工藝工程實踐[J].工業安全與環保,2014(2):54-55,76.

[3] 陸偉,朱建強,沈菊杰.對垃圾填埋場滲濾液處理技術的探討[J].低碳世界,2014(6X):6-7.