濟南流域春季浮游植物多樣性的研究

王帥帥 李文香 王博涵 曹龍智 譚璐 李萌 楊增麗 白海鋒

摘要:于2014年春季,對山東省濟南流域48個采樣點位的浮游植物進行調查研究并利用浮游植物香農維納指數,均勻度指數對濟南水質進行評價。結果顯示:濟南流域共鑒定出浮游植物種類8門149種,以藍藻門、硅藻門和綠藻門為主,浮游植物細胞平均密度531.97×104ind./L。浮游植物香農維納指數范圍為0.85~3.88,均勻度指數范圍為0.30~0.99,濟南流域浮游植物香農維納指數和均勻度指數相對較高。通過綜合評價認為濟南流域水體污染較輕,為中度污染。

關鍵詞:濟南流域;浮游植物;群落結構;多樣性指數

浮游植物作為生態系統中的初級生產者,在水域生態系統的物質循環、能量流動和信息傳遞中起著舉足輕重的作用[1-3]。浮游植物個體較小,對環境變化的響應非常敏感,能更好解釋自然水體中環境因子的改變對生物群落及多樣性的影響,目前浮游植物己被廣泛地應用于水域生態學研究和水質評價中[4]。

濟南市又稱泉城,是山東省省會,經濟發達,人口密集,人類活動對市區周邊流域的水資源干擾較為嚴重。為了對目前濟南流域的水生態系統的健康狀況有個全面了解,筆者于2014年春季對濟南流域的浮游植物進行了野外采樣調查,通過對浮游植物的種類、密度、多樣性指數和均勻度指數的調查和分析以及對水質的簡單評價,希望為濟南市水生態保護提供數據支持。

1 材料和方法

1.1 研究區域及采樣點設置

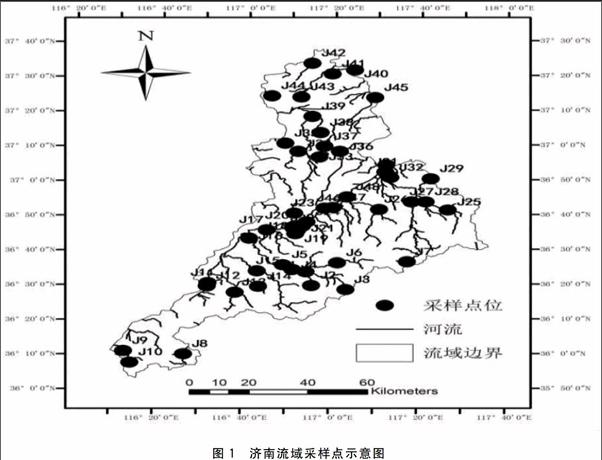

濟南位于北緯(36°00′~37°40′),東經(116°20′~118°00′),總面積為8 227 km2,其南部地勢高于北部。兩大水系(黃河水系和小清河水系)貫穿其中。根據濟南流域的地理特征,在濟南各區縣共設立48個采樣點位(J1~J48)(見圖1)。

1.2 樣品采集、鑒定

在各采樣點距水面1/3水深處取水樣2 L,加10 mL魯哥氏液固定,實驗室靜置24 h,濃縮至100 mL,取0.1 mL于浮游植物計數框內,在400倍OLYMPUS顯微鏡下進行物種鑒定和計數,物種鑒定參照相關文獻[5-6]。

1.3 數據分析和處理

采用Biodiversity Profession 2.0計算Shannon-Weaner -多樣性指數(H),Lloyd-Ghelardi均勻度指數(E),采樣點的分布在ArcMap 9.3上實現。

2 結果

2.1 濟南流域浮游植物種類組成

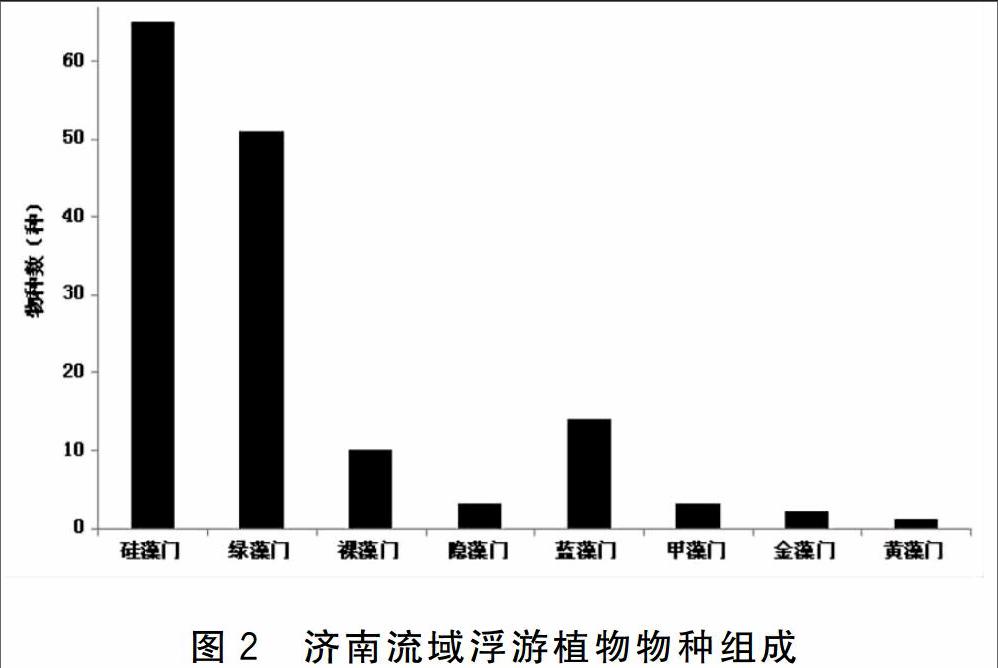

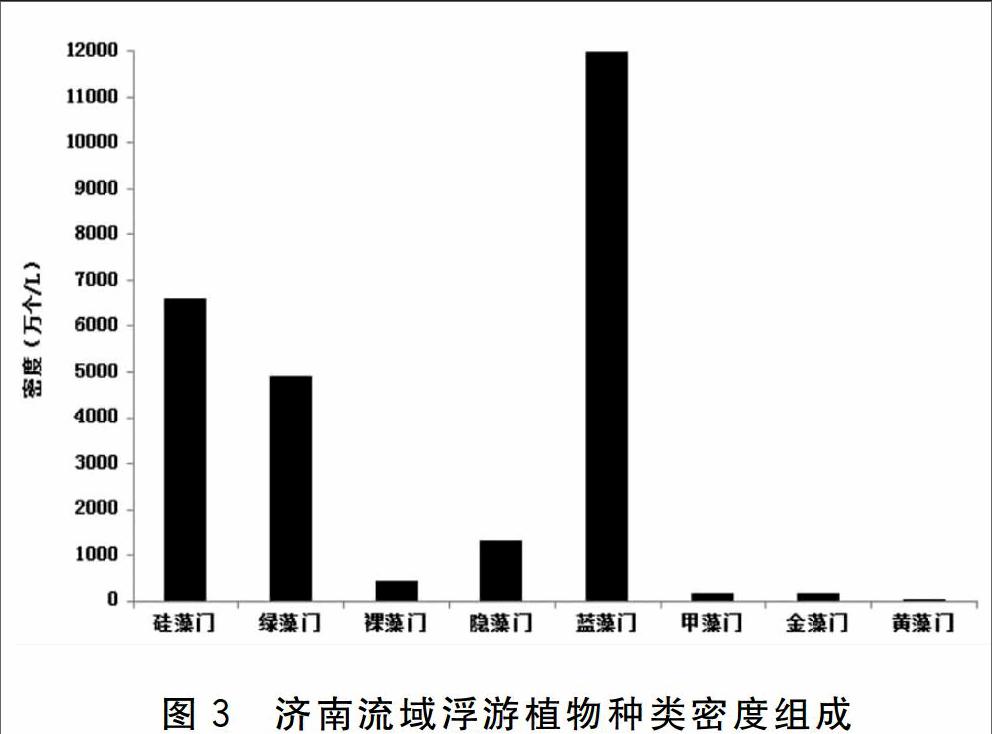

濟南流域共鑒定出浮游植物8門149種。其中硅藻門65種,密度為6 586.712×104 ind/L;綠藻門51種,密度為4 908.548×104 ind./L;裸藻門10種,密度為415.198×104ind./L;隱藻門3種,密度為1 302.800×104 ind./L;藍藻門14種,密度為11 976258×104ind./L;甲藻門3種,密度為147.392×104 ind./L;金藻門2種,密度為140.154×104 ind./L;黃藻門1種,密度為30.926 ×104ind./L。從浮游植物各個門的種數組成來看,硅藻門的種類最多(見圖2)。從浮游植物各門鑒定到的密度來看,藍藻門的密度為最高的(見圖3)。

2.2 浮游植物各點位物種與密度

從濟南流域浮游植物密度在各個采樣點的分布情況來看(見圖4),在濟南流域48個采樣點中,浮游植物物種數范圍在1~35種,其中J41點位浮游植物物種數最多,J19點位浮游植物物種數最少。浮游植物密度范圍在1.320 ~3 341460×104 ind./L,48個采樣點位細胞密度平均值為531.970×104 ind./L。其中H41點位浮游植物密度最高,為3 341.460×104 ind./L,H19點位浮游植物密度最小,為1.320×104 ind./L。

2.3 浮游植物多樣性指數

通過圖5可以看出,濟南流域48個采樣點香農維納多樣性指數0.85

3 討論

通過本次調查,分析數據表明:濟南流域共有浮游植物 8門149種。藍藻門、硅藻門和綠藻門是濟南流域浮游植物密度最多的三個門。浮游植物細胞密度平均值為531.970×104 ind./L ,這一結果與白海鋒[8]等調查的黃河蘭州市區段浮游植物的密度存在差異,這說明流域不同浮游植物往往存在地域差異。研究表明香農維納指數和均勻度指數在一定程度上反映了水質好壞狀況,數值越大,浮游植物群落結構越趨于穩定,水質相對較好,反之則相對較差[9]。濟南流域香農維納指數(H)和均勻度指數(E)相對較高,香農維納指數最高為3.88,均勻度指數最高為0.99,并且有12個點位香農多樣性指數大于3,41個點位均勻度指數大于0.5,這表明浮游植物群落結構相對穩定,水質較好,受到污染較輕。

濟南作為“世界泉水之都”,礦產、旅游資源非常豐富,但近年來由于人工肆意開采、人類生活污水的排放使水體質量受到嚴重影響,因此對濟南水域進行水生態調查及水環境保護具有重要意義。

參考文獻:

[1]楊浩,曾波,孫曉燕,等.蓄水對三峽庫區重慶段長江干流浮游植物落結構的影響[J].水生生物學報,2012,36(4):715-723

[2] Lean D,Pick FR.Photosynthetic response of lake plankton to nutrient enrichment:a test for nutrient limitation[J].Limnology,1981,26(6):1001-1019

[3] O'Farrell I,de Tezanos Pinto P,Izaguirre I. Phytoplankton morphological response to the underwater light conditions in a vegetated wetland[J].Hydrobiologia,2007,578(1):65-77

[4] Reynolds C. Variability in the provision and function of mucilage in phytoplankton: facultative responses to the environment[J].Hydrobiologia,2007,578(1):37-45

[5] 胡鴻均,魏印心.中國淡水藻類-系統,分類及生態[M].北京:科學出版社,2006

[6] 畢列爵,胡征宇.中國淡水藻志[M].北京:科學出版社,2005

[7] 鄭丙輝,田自強,張搖雷,等.太湖西岸湖濱帶水生生物分布特征及水質營養狀況[J].生態學報,2007,27(10):4214-4223

[8] 白海鋒,沈紅保,問思恩,等.黃河蘭州段浮游植物群落結構的研究[J].安徽農業科學,2015,43(16):243-244

[9] 姜作發,唐富江,董崇智,等.黑龍江水系主要江河浮游植物種群結構特征[J],吉林農業大學學報,2007,29(1):53-57