《北京官話聲音譜》語音研究

李沫

(南京師范大學 文學院,江蘇 南京 210097)

《北京官話聲音譜》語音研究

李沫

(南京師范大學 文學院,江蘇 南京210097)

日本明治時期的北京官話課本教材是研究北京官話的重要資料。《北京官話聲音譜》是其中之一。該書主要用于語音教學,一定程度上反映了當時北京官話的語音系統(tǒng),在北京官話語音史研究上具有一定的地位和意義。目前學界還沒有研究《北京官話聲音譜》的學術資料。本文試圖從聲母、韻母、聲調三方面對該書進行全面細致的討論,為清末北京官話的研究提供材料依據(jù)。

日本明治時期《北京官話聲音譜》北京官話語音系統(tǒng)

近年來,對日本明治時期北京官話課本和工具書的研究逐漸增多。日本學者編寫的漢語教科書記音較為科學,多用拼音符號和日語假名記音。這些教科書是研究北京官話發(fā)展史的重要參考資料。相關的日本明治時期北京官話課本研究成果不少,但大多是對其進行宏觀上的介紹或概括,細致的音系研究較少。

目前學界沒有研究《北京官話聲音譜》的學術資料。為了給清末北京官話語音研究提供更詳實的材料依據(jù),深入了解北京官話語音史的發(fā)展演變,本文對 《北京官話聲音譜》語音系統(tǒng)進行研究。

一、《北京官話聲音譜》概述

《北京官話聲音譜》(以下簡稱《聲音譜》)是日本學者高橋正二編寫的、作為東亞同文書院教學使用的、適用于日本人學習北京官話的教科書和工具書。《聲音譜》由東亞同文書院于明治三十八年,即1905年出版,出版地為上海,制作者為國立國會圖書館。

關于《聲音譜》的作者高橋正二,在《日本近代漢語名師傳》①中提到過,其余地方并沒有關于高橋正二的相關資料記載。

《聲音譜》是為了日本人學習北京官話、作為東亞同文書院的教科書而編纂的。《聲音譜》一直以來沒有得到學者的足夠重視。在日本國立國會圖書館網(wǎng)站上收錄了 《聲音譜》的全文。從《日本明治時期北京官話語音課本和工具書》②一文可知,在六角恒廣的《中國語關系書書目》中記錄了此書。目前為止學界還沒有對此書的語音系統(tǒng)作深入細致的研究。

二、《北京官話聲音譜》的編寫體例及形式

《聲音譜》的體例為:正文之前有“凡例”。正文共15頁,為全書主干,收錄1292個單字。

編排方法上,《聲音譜》的編排方法為音序。首先列出的是零聲母的字;接著列出韻母([i]、[u]、[iou]、[γ])與所有聲母相拼的字;再列出其他字。《聲音譜》,所收條目均為單字。同一音節(jié)四個聲調的代表字豎排,注音包括羅馬拼音和反切。注音方面,《聲音譜》用羅馬拼音和漢字反切注音,書中主要仿照威氏羅馬拼音注音。

《聲音譜》對于所收單字,只注音,無釋義。正文中同一個音節(jié)的代表字按四個聲調即第一聲、第二聲、第三聲和第四聲豎排,沒有的字用符號“〇”代替。

三、《北京官話聲音譜》所反映的清末北京官話音系

本文通過對《聲音譜》所收的1292個單字的聲母、韻母、聲調進行詳盡的分析,嘗試總結歸納其語音系統(tǒng),并分析其與普通話聲韻調的差異及原因。

《聲音譜》的凡例中提到:“書中大多都是效仿威妥瑪?shù)姆椒ㄓ昧_馬拼寫來表示發(fā)音”。將該聲音譜的標記符號轉寫成國際音標③,歸納并與普通話聲韻調作比較。

(一)聲母

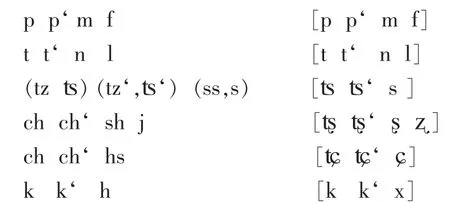

通過比較,《聲音譜》反映的聲母現(xiàn)象與普通話聲母的差異及原因如下:

1.聲母總數(shù)

2.記音符號與普通話聲母的差異及原因

(1)[?]、[?‘]分別用兩個記音符號

通過對《聲音譜》相關單字以及記音符號的分析,發(fā)現(xiàn)[?]在與齊齒呼相拼時記為tz,其余記為?;[?‘]在與齊齒呼相拼時記為tz‘,其余記為?‘。另外在《聲音譜》十五頁最后一組字“搓矬瑳錯”記音符號為?uo,實際上漢語拼音讀為[ts‘uo]。該組字的反切注音為“粗窩”,而在《聲音譜》中出現(xiàn)的“粗”字記音符號為ts‘u。“粗”作為“搓矬瑳錯”的反切上字,聲母應該都相同,所以“搓矬瑳錯”組字的注音應該是ts‘uo,可能是校對或印刷的錯誤。

(2)[s]有ss,s兩種記音方法

該書中,普通話讀[s]的音有ss,s兩種記音方法。通過觀察可知,在齊齒呼前記為ss,其余的記為s。

(4)[?]的標記符號為j

《聲音譜》對舌尖后、濁、擦音[?]的描寫不準確。因為日語和英語都不存在[?]音,所以威妥瑪使用j[?]來描寫[?],《聲音譜》采用威妥瑪?shù)姆椒ㄓ胘來描寫也是可以理解的。

(5)[?][?‘][?]的標記符號為ch、ch‘、hs

因為日語中沒有舌面音,所以把舌面音標記為ch、ch‘、hs。[?]這個音威妥瑪采用了hs來記錄,《聲音譜》也采用了這種方法。

3.清濁問題

1903年出版發(fā)行的《日清會話辭典》也是一部日本人學習中國北京官話的教科書和工具書,其中還存在大量清濁相混的現(xiàn)象④。《聲音譜》出版于1905年,已經(jīng)不存在清濁相混的問題了,可見《聲音譜》反映的語音系統(tǒng)已經(jīng)十分接近現(xiàn)代漢語普通話了。

4.送氣問題

《聲音譜》中聲母標記符號中已經(jīng)有了送氣符號。《日清會話辭典》的聲母標記符號中沒有送氣符號,而之前出版的《語言自邇集》中的威妥瑪式拼音已經(jīng)有了送氣符號。在這一方面,《聲音譜》是對日本北京官話教科書與工具書的改進。

(二)韻母

計38個。

附注:

(1)遇到齊齒的零聲母字,單元音i寫作yi,介音i改作y;遇到合口的零聲母字,單元音u寫作wu,介音u改作w;遇到撮口的零聲母字,單元音ü寫作yü,介音ü改作y。ui改為wei,un改為wên,ung改為wêng。

(2)用uo表示[uo]和[o],表示[o]的字音為零聲母時,寫作wuo。

《聲音譜》反映的韻母現(xiàn)象與普通話韻母的差異及原因如下:

1.韻母總數(shù)

《聲音譜》中,用來記錄韻母的符號數(shù)共38個,表示的音共38個。其中,[?]有兩個符號ǔ、u來表示,uo表示兩個音[uo]、[o]。普通話共39個韻母,《聲音譜》中只少了ê[ε],在普通話中也只有“欸”讀這個音。

2.記音符號與普通話韻母的差異及原因

(1)[?]有兩個符號ǔ、u來表示

通過對《聲音譜》單字記音符號的分析發(fā)現(xiàn),在[?][?‘]后面讀[?]的標記為ǔ,在[s]后面讀[?]的標記為u。

(2)uo表示兩個音[uo]、[o]

在漢語拼音中[o]只與唇音字[p][p‘][m][f]相拼,在《聲音譜》中,與唇音相拼的字的標記符號也是uo[uo],表示[o]的字音為零聲母時記為wuo。實際上,這與《漢語拼音方案》中關于“o”的規(guī)定有關。漢語拼音“o”與唇音聲母相拼時到底是應該寫作“o”還是“uo”,學界也有相關的討論,并沒有得出明確的結論。

(3)韻母標記符號有-h尾

《聲音譜》中有一些韻母的標記符號有-h尾:ih-[?],ieh-[ie],üeh-[ye],êrh-[?]。這與該聲音譜采用威妥瑪拼音有關。威妥瑪?shù)摹墩Z言自邇集》中也記載了帶-h標記的韻母,-h尾在威妥瑪?shù)南到y(tǒng)表示韻母的主要元音讀得很短,本身并沒有獨立的意義。⑤

3.半元音

《聲音譜》中遇到齊齒、合口、撮口的零聲母字,i、u、ü前面加y、w、y。

(三)聲調

《聲音譜》聲調方面不復雜,因為所收都是單字,也不涉及連讀變調等問題。書中所標聲調與現(xiàn)代漢語普通話不同的字共15個。下面嘗試探討以上單字聲調與今天普通話不同的原因。將《聲音譜》中與今普通話聲調不同的單字與《中原音韻》、《國音常用字匯》、東北方言和普通話聲調列表進行比較。

經(jīng)對比,發(fā)現(xiàn)上述15個單字聲調如下特點:

1.《聲音譜》與《國音常用字匯》中聲調一致的有:“吹、黑、扔、嘅、勘”。

《聲音譜》 《國音常用字匯》現(xiàn)代漢語普通話吹 陰平、去聲[■‘uei] 陰平、去聲[■‘uei] 陰平[■‘uei]黑 陰平、上聲[xei] 陰平、上聲[xei] 陰平[xei]扔 陰平、上聲[???] 陰平、上聲[???] 陰平[???]嘅 去聲[k‘a(chǎn)i] 上聲、去聲[k‘a(chǎn)i] 上聲[k‘a(chǎn)i]勘去聲[k‘a(chǎn)n] 陰平、去聲[k‘a(chǎn)n] 陰平[k‘a(chǎn)n]

《國音常用字匯》公布于1932年,重新確立了以北京語音為標準的“新國音”,是中華人民共和國建國前中國整理現(xiàn)代漢字的一塊里程碑。正文前《本書的說明》中明確指出“本書所定的音,是以現(xiàn)代的北平音為標準的。”由此可見,《國音常用字匯》反映的就是當時的北京語音。《聲音譜》出版于1905年,《國音常用字匯》出版于1932年。二者相去不遠,所以查找《國音常用字匯》,來考察上文提到的特殊單字聲調問題。

這5個字中的“吹、黑、扔”在1905年的《聲音譜》和1932年的《國音字匯》中都有兩個聲調,到了現(xiàn)代漢語普通話只保留一個聲調。“吹”的去聲讀音、“黑”和“扔”的上聲讀音消失。

“嘅、勘”則是在《聲音譜》中只記錄了一個聲調,《國音字匯》中有兩個聲調,發(fā)展到現(xiàn)代漢語普通話只保留一個聲調。“嘅”,《廣韻》苦蓋切,《集韻》可亥切,因得異讀音上聲[k‘a(chǎn)i]。“嘅”的上聲讀音一直保留到現(xiàn)在。“勘”,《廣韻》苦紺切。《中原音韻》收監(jiān)咸韻去聲,北京音照例變作去聲的[k‘a(chǎn)n]。傅東華認為陰平調是由“校勘”亦作“校刊”來的⑥。

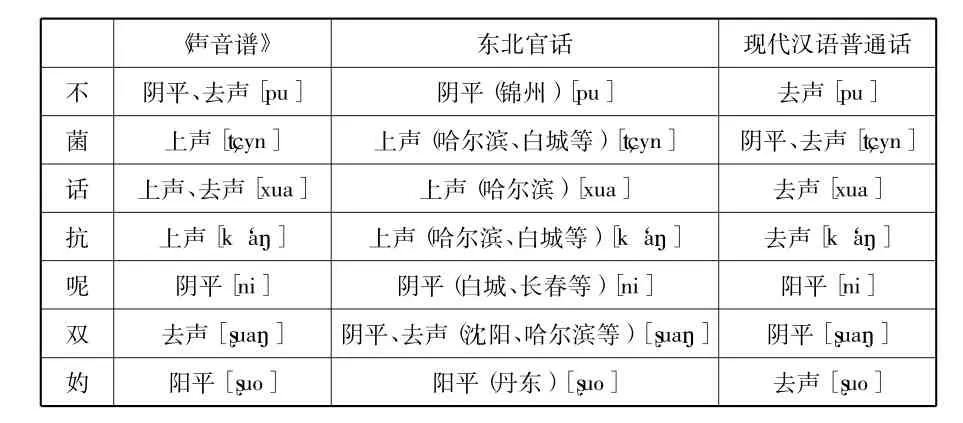

2.《聲音譜》與東北官話聲調一致,與現(xiàn)代漢語普通話不一致的有:“不、菌、話、抗、呢、雙、妁”。由此可見《聲音譜》的記音中還保留著一些東北官話的成分。

《聲音譜》東北官話 現(xiàn)代漢語普通話不 陰平、去聲[pu] 陰平(錦州)[pu] 去聲[pu]菌 上聲[?yn] 上聲(哈爾濱、白城等)[?yn] 陰平、去聲[?yn]話 上聲、去聲[xua] 上聲(哈爾濱)[xua] 去聲[xua]抗 上聲[k‘a(chǎn)?] 上聲(哈爾濱、白城等)[k‘a(chǎn)?] 去聲[k‘a(chǎn)?]呢 陰平[ni] 陰平(白城、長春等)[ni] 陽平[ni]雙 去聲[?ua?] 陰平、去聲(沈陽、哈爾濱等)[?ua?] 陰平[?ua?]妁 陽平[?uo] 陽平(丹東)[?uo] 去聲[?uo]

《聲音譜》記音有東北官話成分有其歷史原因。日本覬覦中國東北由來已久。日本明治維新后,把侵吞中國東北作為推行大陸政策的首選目標之一。為此,先后多次派軍官潛入中國東北,開展了一系列先遣性的軍事間諜活動。日本人長期在中國東北進行軍事、政治、地理等問題的考察,學到的漢語中難免有東北話的成分。1890年9月,荒尾精在上海建立日清貿易所,后改稱東亞同文學會,1901年改名為東亞同文書院。其辦學目的是培養(yǎng)“中國通”,從而對中國進行全面的立體式調查。《聲音譜》作為其漢語教材,在這種歷史背景下編寫出版,難免受到東北話的影響。

另外,東北話與北京話關系密切。林燾的論文《北京官話溯源》從民族長期雜居和人口不斷流動兩方面入手分析北京話和東北方言之所以如此接近的歷史原因。現(xiàn)代北京話就是在三百年來北京內外城人口結構完全不同的條件下形成的。外城人說的是土生土長的北京話,內城八旗人說的是東北帶來的漢語方言,二者密切接觸,最后融為一體。

因為《聲音譜》是按照當時北京話讀音編寫,由此可見十九世紀末二十世紀初北京話與東北話讀音在一定程度上十分接近。“不、話、抗、呢、雙”在《廣韻》中聲調分別為平聲、去聲、去聲、平聲、平聲,今讀音與《廣韻》聲調一致。至于“菌”,今讀音有陰平和去聲聲調,是因為“菌”在《廣韻》中是渠殞切,全濁上聲變去聲,即去聲[?yn]。“菌”的陰平聲調可能是因為“囷[?‘yn]”字讀陰平。

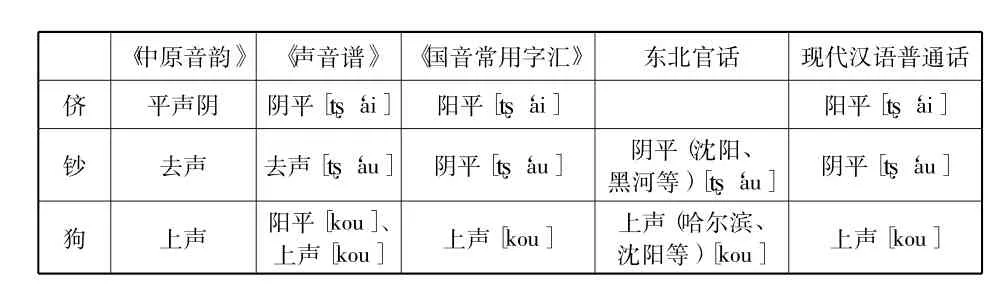

3.《聲音譜》與《中原音韻》聲調一致,而后在發(fā)展過程中聲調又有所變化的字有“儕、鈔、狗”。

《中原音韻》 《聲音譜》 《國音常用字匯》東北官話 現(xiàn)代漢語普通話儕 平聲陰 陰平[■‘a(chǎn)i] 陽平[■‘a(chǎn)i] 陽平[■‘a(chǎn)i]鈔 去聲 去聲[■‘a(chǎn)u] 陰平[■‘a(chǎn)u] 陰平(沈陽、黑河等)[■‘a(chǎn)u] 陰平[■‘a(chǎn)u]狗 上聲 陽平[kou]、上聲[kou] 上聲[kou] 上聲(哈爾濱、沈陽等)[kou] 上聲[kou]

“儕”在中古屬“崇”母字,在《中原音韻》和《聲音譜》中記為平聲陰和陰平,在《國音字匯》和現(xiàn)代漢語普通話中為陽平,體現(xiàn)了“古平聲字全濁聲母今歸陽平”這一變化過程。

“鈔”,《廣韻》一音楚交切,即陰平[t?‘a(chǎn)u];一音初教切,即去聲[t?‘a(chǎn)u]。在中古屬“初”母,在《中原音韻》和《北京官話聲音譜》中記為去聲,在《國音字匯》和現(xiàn)代漢語普通話中變?yōu)殛幤剑w現(xiàn)了“古平聲字清聲母歸陰平”這一變化過程。

“狗”字除了在《聲音譜》中記為兩個聲調以外,與《中原音韻》、《國音字匯》、東北官話、現(xiàn)代漢語普通話聲調均相同,有可能是當時口語的變調問題,也可能是記音錯誤。

《聲音譜》的聲調與今天聲調體系大致相同,分為第一聲、第二聲、第三聲、第四聲,但是存在文白兩讀和誤讀的字。因為這是一本只收單字的書,所以也不存在連讀變調的問題。

四、結論

本文研究的是《聲音譜》的語音系統(tǒng),主要利用了該聲音譜的羅馬拼音注音材料,從聲韻調三個方面對《聲音譜》進行研究。通過科學的研究方法,初步得出了此書反映的日本明治時期北京官話的語音系統(tǒng),為清末北京官話語音研究提供了更詳實的材料依據(jù),對于深入細致地了解北京官話語音史的發(fā)展演變具有重要意義。通過對當時語音記錄的分析,可以對北京官話特定歷史時段的發(fā)展有大致的了解,也有助于為近代語音史的研究提供詳實的依據(jù)。

后續(xù)研究可以挖掘凡例及注釋反映出的語音意識。本文側重研究《聲音譜》的語音系統(tǒng),實際上此書值得研究的問題還很多。后續(xù)研究還可以將其與同時期其他北京官話教科書作對比橫向研究,也可以和前期、后期北京官話教科書作縱向對比研究等。

注釋:

①六角恒廣著.王順洪,編譯.日本近代漢語名師傳.北京大學出版社,2002.

②李無未,邸宏香.日本明治時期北京官話語音課本和工具書.漢語學習,2007(6):88-94.

③參照.漢語音韻學(董同龢)一書中整理的威妥瑪式拼音聲韻母符號.結合《北京官話聲音譜》實際情況進行轉寫.

④趙小丹.《日清會話辭典》語音研究.中國優(yōu)秀博碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫,2006.

⑤黃靈燕.清代羅馬字官話著作古入聲字-h尾的標記意義.語言科學,2009(5):525-537.

⑥傅東華.北京音異讀字的初步探討.文字改革出版社,1958:33.

[1]傅東華.北京音異讀字的初步探討.北京:文字改革出版社,1958.

[2]六角恒廣著.王順洪編譯.日本近代漢語名師傳.北京:北京大學出版社,2002.

[3]林燾.林燾語言學論文集.北京:商務印書館,2007.

[4]李無未.日本漢語音韻學史.北京:商務印書館,2011.

[5]陳宏.漢語拼音方案中o的拼合與音值.語言教學與研究,2008(6).

[6]陳姍姍.語言自邇集.對日本明治時期中國語教科書的影響.吉林大學社會科學學報,2009(2).

[7]陳輝.19世紀東西洋士人所記錄的漢語官話.浙江大學學報,2010(6).

[8]黃靈燕.清代羅馬字官話著作古入聲字-h尾的標記意義.語言科學,2009(8).

[9]李無未,邸宏香.日本明治時期北京官話語音課本和工具書.漢語學習,2007(6).

[10]王希亮.間諜先行·資本滲透與“女性先驅”的日本人流——近代日本人染指東北之始及殖民謀求.日本侵華史研究,2013,VOL3.

[11]周德喜.東亞同文書院始末.浙江大學學報,2010(6).

[12]趙小丹.日清會話辭典.語音研究,吉林大學碩士學位論文,2006.