注采比對“二三結合”開發模式滲流特征的影響

趙歡 尹洪軍 徐志濤 劉巍

摘 要:大慶油田的開發逐漸進入高含水階段,厚油層動用程度低,“二三結合”開發模式是有效的提高厚油層動用程度,改善水驅開發效果,提高油田采收率的有效手段。在“二三結合”開發模式注聚階段中注采比對井間壓力、含水飽和度等變化有重要影響。為了探究注采比對開發層位的井間壓力及飽和度的影響,利用油藏數值模擬方法,模擬了相同的開發模式不同注采比的生產情況,繪制了不同注采比情況下,不同層位的井間壓力及含水飽和度變化情況,為維持地層壓力平衡,保持油田穩定生產提供有力的依據。

關 鍵 詞:二三結合; 注采比; 滲流特征; 油藏數值模擬

中圖分類號:TQ 346 文獻標識碼: A 文章編號: 1671-0460(2015)07-1512-03

Effect of Injection-production Ratio on Seepage Characteristic of the Model Combining Secondary Oil Recovery With Tertiary Oil Recovery

ZHAO Huan,YIN Hong-jun,XV Zhi-tao, LIU Wei

(Key Laboratory for Enhanced Oil Recovery of Ministry of Education,Northeast Petroleum University,

Heilongjiang Daqing 163318,China)

Abstract The development of Daqing oilfield gradually steps into the stage of high water cut, the degree of producing reserves in thick reservoir is low. And the model combining secondary oil recovery with tertiary oil recovery is an effective measure to enhance the degree of producing reserves in thick reservoir, improve the effect of water flooding and enhance oil recovery. In the stage of polymer injection, the injection-production ratio has great influence on pressure, water saturation, etc. In this article, the method of reservoir numerical simulation was applied to simulate the production condition with same develop pattern and different injection-production ratio, the variation of pressure between wells and water saturation under different injection-production ratio and layer was drawn, which could provide strong basis for maintaining the reservoir pressure balance and keeping oil field production stable.

Key words: The model combining secondary oil recovery with tertiary oil recovery; Injection-production ratio; Seepage characteristic; Reservoir numerical simulation

油田的開發中,注采比是表征油田開發過程中注采平衡狀況的指標,注采比可以直接反應油田注入量與產出量及地層壓力之間的關系,合理的注采比是保持合理的地層壓力,保持油田穩定生產,減少油田能量損耗并提高油田采收率的關鍵[1-4]。

“二三結合”開發模式通過對厚油層頂部進行強化水驅,提高水驅作用從而達到提高頂部小層動用程度的目的[5-8]。但開發過程中的許多參數都會對“二三結合”開發效果造成影響,注采比在油田開發中的影響至關重要,明確注采比對對“二三結合”滲流特征的影響,可以實現開發過程中合理調整注采比,對地層壓力水平進行能動的控制,保持油田開發時的穩定生產[9,10]。

1 模型的建立

選用油藏數值模擬軟件Eclipse中的黑油模型,依據實際區塊地質特征和開發特征,建立S開發區A區塊概念模型。模型采用五點法面積井網,注采井距150 m。

從A區塊的沉積相單元發育情況看,該區塊厚油層頂部的滲透率較低,砂巖厚度較厚油層底部薄,油田開發的初期是厚油層頂部,開發效果較好。因為厚油層頂部和底部有隔層,油藏厚油層底部動用程度較差,有大量剩余油,油藏開發的重點由厚油層頂部轉移至厚油層底部。本次模擬小層為3個小層,中間小層為隔層,模擬小層與實際小層的對應表及各小層的屬性見表1。

在建立地質模型的基礎上,進行油藏動態模擬,該區塊的生產階段共分為三個階段,原射孔層注水階段,空白水驅階段和后期聚驅階段。模擬模型的整個開發歷程,概念模型單井注采液量見表2。注入聚合物分子量為1 200萬,注入濃度為1 200 mg/L。

表1 實際小層與模擬小層對比表

Table 1 The contrast table of actual layer and simulation layer

實際小層 模擬

小層 滲透率/μm2 砂巖厚度/m 凈毛比

厚油層頂部(原射孔層) 1 0.30 2.5 0.74

隔層 2 0 0 0

厚油層底部(補孔層) 3 0.60 7.5 0.74

表2 概念模型單井注采液量表

Table 2 Single well injection-production fluid scale of the ideal model

時 間 單井日注入量/m3 單井日產液量/m3

2007.4-2010.11(原射孔層注水階段) 68.83 60.65

2010.12-2012.5(空白水驅) 112.63 106.86

2012.06-2014.4(聚驅) 100.12 98.19

所建立的概念模型在“二三結合”水驅、空白水驅及聚驅階段含水率、采出程度等指標均與實際區塊相近,因此可以用該模型分析實際區塊不同階段的滲流特征。

2 不同注采比對滲流特征的影響

2.1 “二三結合”開發模式不同階段的壓力特征

為了進一步研究“二三結合”的開發效果,這里主要分析注入聚合物階段不同注采比對滲流特征的影響,這里的計算方案油井定產液量,聚驅階段生產井單井產液量為98.19 m3/d,通過調整注入井的不同注聚量來達到改變注采比的目的。方案分別計算了注采比0.8、0.9、1.0、1.1四種情況,注入井的注入量分別為85.1、95.74、106.38、117.01 m3/d。

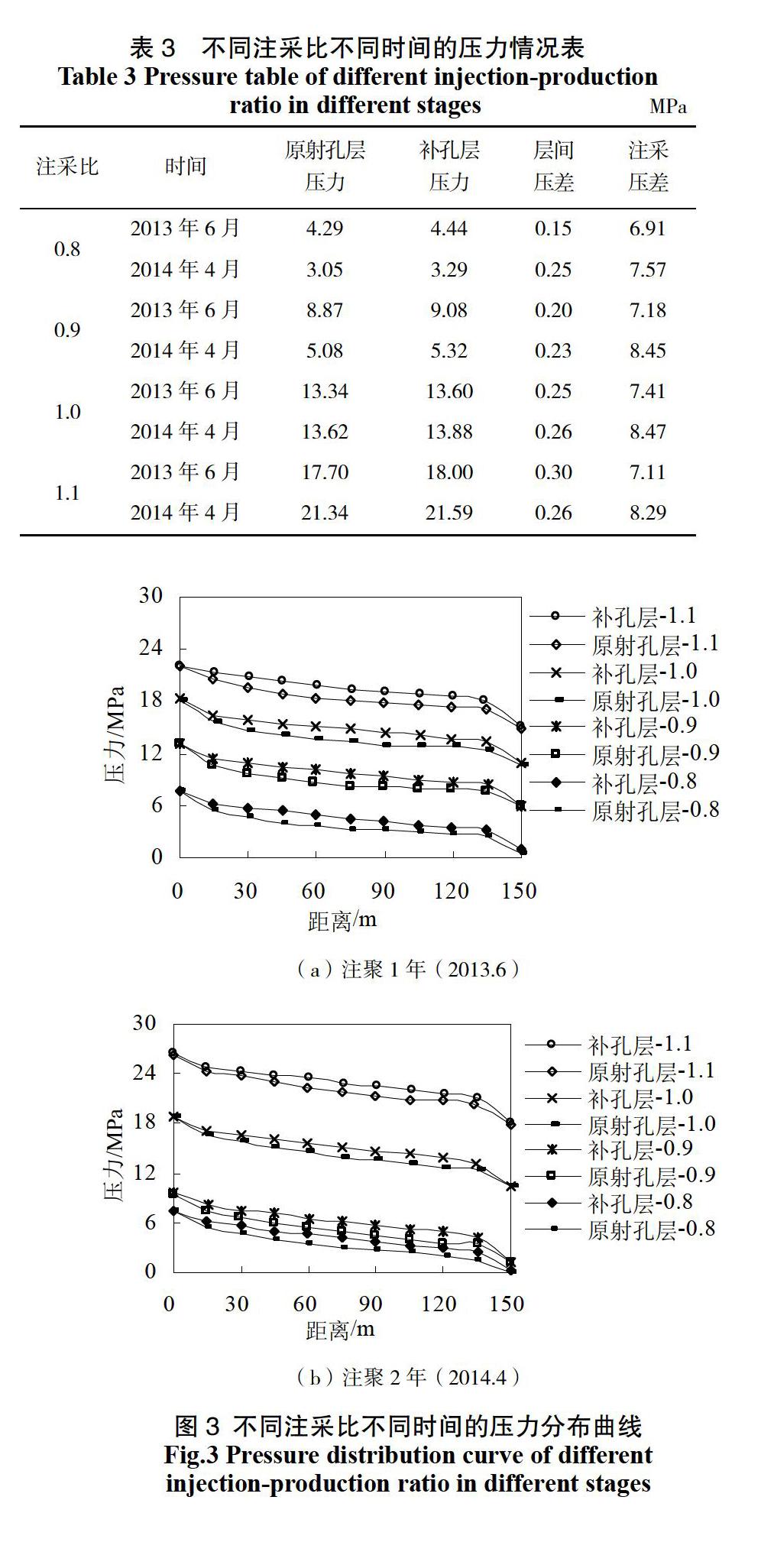

“二三結合”開發模式共分為三個階段:原射孔層注水階段、空白水驅階段、聚驅階段。注采比為0.8條件下不同階段注采井間壓力分布曲線如圖1所示。

圖1 不同階段井間壓力分布曲線

Fig.1 Pressure distribution curve in different stages between wells

從圖1中可以看出,在“二三結合”原射孔層注水階段(2007年4月-2012年12月),從注采井間的壓力分布曲線可以看出,由于在此階段,由于原射孔層的水驅壓力能量的增大,原射孔層與補孔層壓力差別較大,從注入井到生產井之間平均壓差約達到2 MPa。

進入到空白水驅階段,補孔層進行補孔,可以看出由于補孔層進行補孔,而且補孔層滲透率為600 mD,因此吸液量較高,壓力上升明顯,而第一層滲透率為300 mD,因此吸液量相對較少壓力上升相對緩慢,因此可以看出兩層壓力差越來越小,到了2011年9月,補孔層壓力明顯高于原射孔層的壓力。進入區塊的聚驅階段,可以看出補孔層的壓力略高于原射孔層的壓力,主要還是由于補孔層的滲透率較高,吸液量稍高,吸液量相對較多。

2.2 “二三結合”開發模式不同階段的飽和度特征

根據模型的結果,分析不同注采比對井間含水飽和度的影響,繪制上述壓力時間對應的飽和度分布曲線,如圖2所示。

圖2 不同階段井間含水飽和度分布曲線

Fig.2 Water saturation distribution curve in different stages between wells

從飽和度圖中可以看出,隨著時間的增加,從“二三結合”原射孔層注水階段、補孔空白水驅階段到后期的注聚階段,由于吸液量的變化,使得原射孔層和補孔層之間的含水飽和度差異逐漸變小,到了2014年4月,兩井之間的出現了補孔層的含水飽和度高于原射孔層的含水飽和度,說明“二三結合”的開發方式提高了補孔層的動用程度。

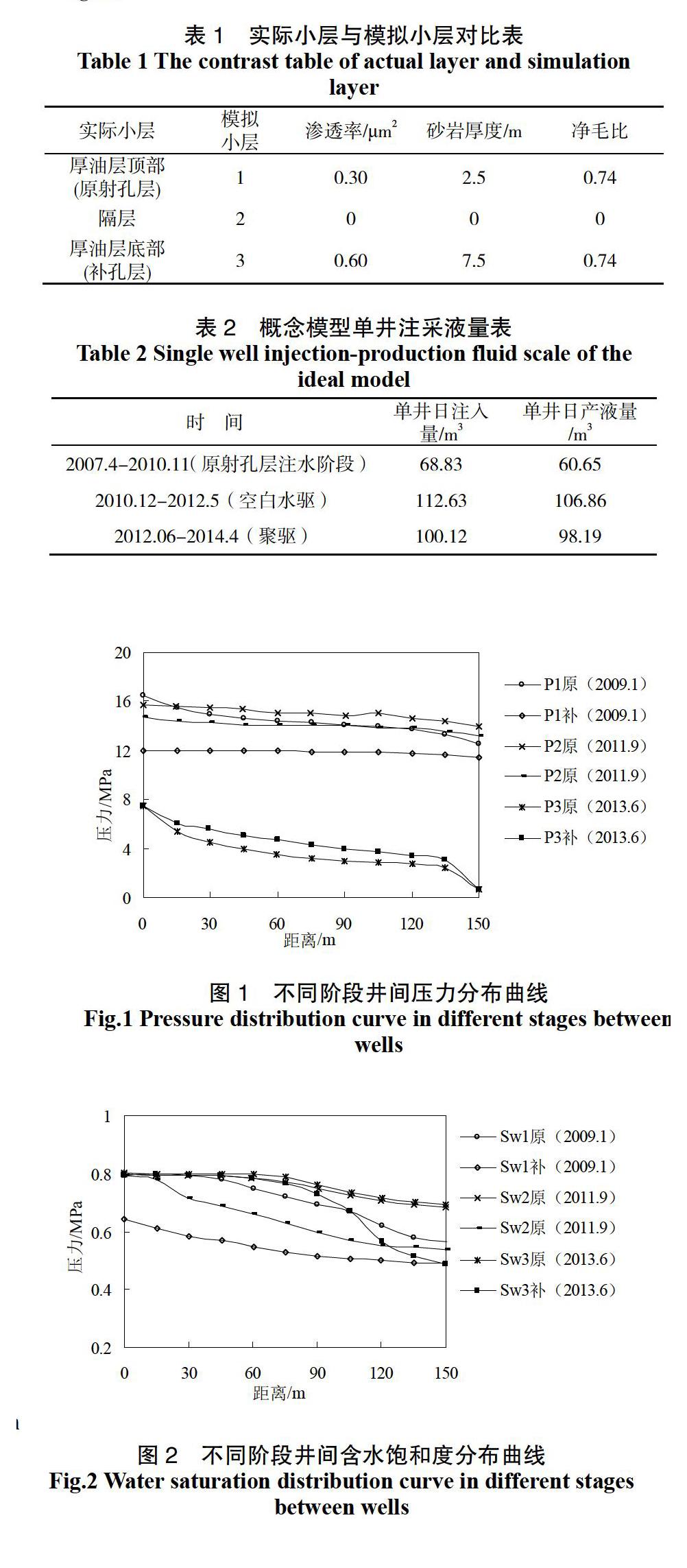

2.2 不同注采比模型的壓力特征

“二三結合”的開發模式三個開發階段中,注聚階段對“二三結合”的開發模式提高采收率的影響最大,有效地提高了油田的開發效果。模擬聚驅階段不同注采比的模型,繪制相同開采條件下,原射孔層與補孔層相同時間注采井間壓力分布曲線,如圖3所示。

圖3(a)為聚驅1年后的壓力分布曲線,從圖中可以看出,隨著注采比的增大,兩井之間的原射孔層與補孔層壓力都在增加,但從圖中可以看出,注采比的變化,兩層之間的壓力差值較小。且相鄰兩個注采比的壓力差異程度也較小。圖3(b)為聚驅兩年后的兩井之間的壓力分布曲線,從圖中可以看出,注聚時間增加,注采比為0.8和0.9時的壓力相差逐漸減小,主要原因是地層處于欠注狀態,能量得不到補充,所以地層壓力下降,使得這兩種情況兩井之間的壓力差別逐漸減小。

(a)注聚1年(2013.6)

(b)注聚2年(2014.4)

圖3 不同注采比不同時間的壓力分布曲線

Fig.3 Pressure distribution curve of different injection-production ratio in different stages

研究分析不同注采比條件對地層壓力的影響,計算了不同注采比條件下2013年6月和2014年4月分層壓力及井間注采壓差,計算結果表見表3。

從表中可以看出,注采比變化時層間壓差有所變化,但變化幅度較小;注采比為1時的注采壓差最大,2013年6月和2014年4月的注采壓差分別為7.41 MPa和8.47 MPa。無論注采比增大或者減小,注采壓差都有所減小。因此,為了使井間剩余油得到最大程度的動用,建議維持注采比為1。

表3 不同注采比不同時間的壓力情況表

Table 3 Pressure table of different injection-production

ratio in different stages MPa

注采比 時間 原射孔層

壓力 補孔層

壓力 層間

壓差 注采

壓差

0.8 2013年6月 4.29 4.44 0.15 6.91

2014年4月 3.05 3.29 0.25 7.57

0.9 2013年6月 8.87 9.08 0.20 7.18

2014年4月 5.08 5.32 0.23 8.45

1.0 2013年6月 13.34 13.60 0.25 7.41

2014年4月 13.62 13.88 0.26 8.47

1.1 2013年6月 17.70 18.00 0.30 7.11

2014年4月 21.34 21.59 0.26 8.29

3 結 論

(1)“二三結合”開發模式有效的提高了補孔層的動用程度,提高了區塊的采收率。

(2)注采比的影響對“二三結合”開發模式中原射孔層和補孔層不同,注采比變化對該模型原射孔層補孔層壓差影響不大,但注采比增加,可以有效的提高補孔層的動用程度。

參考文獻:

[1]屈斌學.油藏注采比計算方法綜述[J]. 石油化工應用,2009(05):7-10+17.

[2]鄭俊德,姜洪福,馮效樹. 薩中地區合理注采比研究[J]. 油氣地質與采收率,2001(02):55-57+2-1.

[3]鐘德康. 注采比變化規律及礦場應用[J]. 石油勘探與開發,1997(06):65-69+118.

[4]賈英蘭,賈永祿,周霞,景洋,聶仁仕. 封閉油藏注水開發階段注采比計算新方法[J]. 西南石油大學學報(自然科學版),2014(01):89-94.

[5]Pyce.D.J. Improved Secondary Recovery by Control for water Mobility [J] . J.P.Tec ,Aug 1964,911-916.

[6]趙云飛,王朋,鄧彩鳳. 喇嘛甸油田“二三結合”試驗開發評價[J]. 長江大學學報(自科版),2014,16:103-106.

[7]文華. 薩中二三類油層開發效果及二三結合開發調整研究[D].大慶石油學院,2008.

[8]劉義坤,文華,隋新光. 薩中開發區“二三結合”開發實驗數值模擬[J]. 大慶石油學院學報,2007(06):36-39+125.

[9]Wang Demin, Cheng Jiecheng. “Summary of ASP Pilots in Daqing Oilfield”[R]. SPE 57304.

[10]習文偉. 薩中開發區二三類油層地質特征及水驅試驗研究[D].杭州:浙江大學,2010.