鄉愁為了誰

哈森

在內地同胞們熱忱投入支援邊疆支援少數民族地區經濟建設的洪流中時,也有一部分邊疆地區的少數民族同胞,為了國家和人民的需要,舍小家顧大家,隱忍思鄉之苦,在忠與孝之間,選擇了對國家對事業的忠誠,在內地各行各業,堅守著一份份信念。

在首都北京海淀區倒座廟一號院,有這么一個特殊的單位,這里有蒙古、藏、維吾爾、哈薩克、朝鮮、彝、壯七個少數民族同胞的百余人用自己的母語翻譯國家兩會、黨代會等大會文件、馬列主義毛澤東思想鄧小平理論等黨和國家重要文獻、《中華人民共和國法律匯編》等國家法律法規,及時向少數民族地區的干部群眾傳送著黨和國家的路線、方針、政策,成了黨中央和少數民族地區之間必不可少的紐帶和橋梁。這就是中國民族語文翻譯局。次仁羅布,是一名來自西藏的藏族,是中國民族語文翻譯局藏文室譯審,專業導師,原主任,國家民委領軍人才。

次仁羅布,1981年從事翻譯工作以來,從事馬列經典著作、老一輩黨和國家領導人的著作,黨和國家的法律、法規、文獻,每年的兩會及黨代會文件翻譯,以及《民族畫報》、《民族文學》、《中辦通訊》、《資本論》等書刊的翻譯、審定稿工作,30多年的翻譯生涯,成果達1300萬字。利用業余時間他還完成了《西藏歷史地位辨》(上、下冊)、《西藏地方畫冊》(山南和昌都地區)、《藏語(拉薩話)地名漢字譯音規則》等國家級項目圖書以及《援助西藏62項工程》、《中國西藏對達賴喇嘛的政策》、《讓歷史說話,讓檔案作證》、《班禪朝圣五臺山》等相關西藏重要文章的翻譯,用實際行動為民族地區宣傳黨的路線、方針、政策做出了積極貢獻。他還多次應邀擔任了北京國際藏學研討會的同聲傳譯,在任藏語文室主任期間,主持并完成藏文室日常翻譯工作及一系列項目工作,擔任過多個國家級涉藏語言項目委員會委員。介于次仁羅布在業界的影響,2014年入選為國家民委領軍人才。

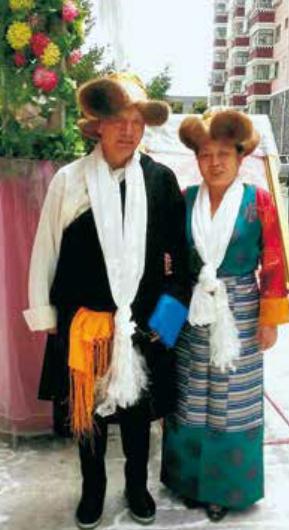

次仁羅布,是我的同事,也是我的鄰居,我們都住在單位院子里。他的妻子次仁德吉也來自西藏,也是翻譯局藏語文翻譯室的副譯審。遠在他鄉的我們,經常有一個共同的話題,那就是說不盡的鄉愁。西藏遠,山南遠,曲松縣更遠。在我沒去過西藏之前,對北京到西藏的路途沒有概念,當我問起,不善言辭的次仁羅布曾經無奈地說過:“很遠,真的很遠。”

他曾在《父愛如山》一文中寫道:“當聽到父親因患腦溢血去世的噩耗時,我不敢接受那樣的事實。之后,我整整流了一個禮拜的淚。在辦公室,在家,每當想起他,我就無法控制自己的情緒,跑到衛生間嚎啕大哭。我懊悔,因為距離,因為奔命于工作和生活,忽略了我摯愛的父親,未能及時帶他去醫院檢查治療。我無法原諒自己,像是掉進了愧疚的深淵,遺憾著,自責著……”——讀了他的這篇文章,我流淚了。這個平日里沉默寡言,見誰都只是和善一笑的藏族漢子,內心如此柔軟,如此溫情。

好在他平日里興趣愛好廣泛,聽歌、彈札木聶琴、練就一手藏文和漢文好書法,打籃球等等,把濃濃的鄉愁用這樣積極的陽光的富有正能量的方式緩釋著,并轉換為無盡的力量。每當夜幕降臨,總能看見他辦公室亮著的那盞燈。他把8小時之外的很多時間都獻給了他熱愛的翻譯事業。

說起鄉愁,還得從他的童年,從他的家鄉說起。因家鄉村子里沒小學, 父親把9歲的他安頓在一個遠親家里。雖然親戚對他非常照顧,但他還是常常思念自己的家。他在《父愛如山》一文里又寫道:“那時,父親來看望我的次數越勤,我就越盼著他的到來。每當太陽快落山時,我就跑到親戚家的房頂上,眺望著遠處的山路有無騎馬人在下山。看見有騎馬人的下山來,我就高興地撒腿跑到路邊等著。等騎馬的人漸漸走近,看清不是父親的時候,我難過得快哭出來……”

次仁羅布是家中長子,祖母以及父母都對他疼愛有加,家里其實不愿意讓他離家在外。在他讀小學時,曾有幾次機會他可以離開鄉下到拉薩。記憶最深刻的一次,是拉薩曲藝團去招生,去招生的人看上了他。但遺憾的是沒能過祖母和母親的這一關,她們舍不得次仁羅布走得太遠。那個年代,在藏族百姓的心里不管日子過的再艱難,一家人能相守在一起才是最大的幸福。年幼的次仁羅布尊重了祖母和母親的意愿,放棄去拉薩的機會。

小學畢業時,鄉里建起了一所小學,由于缺少老師,鄉里便讓次仁羅布去縣城短訓幾個月后,回鄉任教,于是才十五六歲的他便成為一名民辦教師,語文、數學、體育,樣樣都要教。他很珍惜當教師的機會,傾注了全部的熱情。1976年,他到縣里參加了高考,收到西藏師范學院的錄取通知書時,他沒敢告訴家人。通過在鄉里當知青的一個姓李的同志作了父親的思想工作,后來祖母和母親聽說只是去拉薩上學,也就默許了。

在西藏師范學院,他開始惡補漢語,兩年后,他轉考到藏文專科班,開始系統地學習正字法、文法、文學等藏文知識。在大學,隨著知識的不斷積累,他的心也慢慢的開始向往更遠的遠方。

1981年7月次仁羅布大學畢業了,剛好中央民族語文翻譯局(今中國民族語文翻譯局)去西藏招人。經過考核和校方推薦,他被錄用了。他還是沒敢把這個消息立刻告訴家里,快出發的前兩天才告訴家人。那時家里老老小小盡管有千萬個不舍,但木已成舟,只能眼含熱淚目送他遠去的身影。

到了翻譯局,他被分到藏語文翻譯室,開始了一生的漢藏翻譯事業。他說,那時一起工作的前輩都是一些很有名望的專家,教他從抄寫、校對做起,熟悉詞匯、譯文風格等規范格式,跟前輩們學到了很多專業知識,還有他們做人治學的嚴謹作風。

初到北京,水土、飲食,生活上遇到了諸多的不習慣,還有探親,由于路途時間長和路費高等問題,回一次家對他來講特別的不易。鄉愁,是月升時悄然爬上心頭的憂傷。鄉愁,是滿目秋黃時不由潮濕的眼睛。他身邊來自西藏的同事因耐不住這無盡的鄉愁,調走了一撥兒又一撥兒。三十多年的在京生涯中,他也有過兩次調回西藏的機會。但他太熱愛他的翻譯職業了,也很熱愛翻譯局這個多民族兄弟姐妹和樂融融的大家庭。這真是應了詩人艾青先生那一句:“為什么我的眼睛常常飽含淚水,因為我愛這片土地愛得深沉。”

今年,翻譯局競聘崗位時,作為主持了多年藏語文翻譯室工作的他,自愿放棄了機會,他說把機會留給已經成長起來的年輕人,他說想在退休之前,多盡一個老同志的職責,傳幫帶年輕人,讓他們在業務上盡快成長起來。2014年12月,中國民族語文翻譯局實行專業導師制,次仁羅布順理成章地被聘為藏語文翻譯專業導師。

2011年7月,次仁羅布的獨生子羅丹從中國人民公安大學畢業后應聘分配到了拉薩金融系統。羅丹,這個從小在北京長大,沒回過幾次西藏的孩子,在父親的影響下,自愿回到拉薩工作,并很快適應了在拉薩的工作和生活,還遇到了他一生的緣分,在那里安了家。對于次仁羅布來說,沒有比這個更令他欣慰的事了,等自己退了休,可以毫無牽掛地回到西藏,回到他魂牽夢縈的故鄉。

還有許多像次仁羅布這樣一大批邊疆地區少數民族同胞,為了事業,為了國家的需要,隱忍著鄉愁,無私奉獻于祖國的各行各業,他們以實際行動豐富和飽滿著“平等、團結、互助、和諧”的社會主義民族關系,也在平凡的人生中實現著自我理想。