面向區域經濟和行業發展需求培養食品產業創新型卓越工程師的研究

摘要卓越工程師培養計劃是我國大力推進工程教育的重要舉措,區域經濟發展和行業發展需求是人才培養的關鍵落腳點。該文從食品行業和地方經濟發展對卓越工程師的要求入手,總結與市場需求相匹配的卓越工程師工程實踐能力和創新能力培養模式,以期對地方本科院校卓越工程師的人才培養提供指導。

關鍵詞區域經濟;行業發展;創新人才;卓越工程師

中圖分類號S-01文獻標識碼

A文章編號0517-6611(2015)05-383-03

Training of Innovation Type, Excellent Engineer in Food Industry towards the Demanding of Regional Economies and Industry Development

YUAN Xian-ling, YE Yang, LIU Jun et al (Bioengineering College, Sichuan University of Science & Engineering, Zigong, Sichuan 643000)

Abstract The plan of excellent engineer training is an important action of promoting engineering education in China, and the demanding of regional economies and industry development is the key staying point of training talents. Starting from the demanding, the training mode of excellent engineers ability about engineering practice and innovation fitted market demanding were summarized, with a view to talents training of excellent engineer in local around undergraduate colleges and universities provides theoretical guidance.

Key words Regional economies; Industry development; Innovation type; Excellent engineers

基金項目四川省教育廳2013年教改項目(2014-156-288);四川理工學院2012年教改項目(JG-1219)。

作者簡介袁先鈴(1979- ),女,重慶梁平人,副教授,碩士,從事食品科學與工程、食品質量與安全的教學科研工作。

收稿日期2014-12-29

高等工程教育是我國現代化建設培養科技人才的重要組成部分。加快發展高等工程教育事業,不斷壯大科技人才隊伍是提高我國科技實力和國家競爭力的關鍵所在。2010年6月我國教育部啟動了“卓越工程師教育培養計劃”(簡稱“卓越計劃”),是促進我國由工程教育大國邁向工程教育強國的重大舉措[1]。

目前許多工科高校正積極探索卓越工程師的培養方案和實踐教學體系,該文緊密結合區域經濟和行業發展需求,探索與市場需求相匹配的卓越工程師能力素質模型,從而為地方本科院校卓越工程師的人才培養提供指導,為卓越計劃的全面推進提供借鑒。

1所要解決的主要問題

要實現卓越工程師人才培養戰略,緊密結合行業技術人才需求和國家進一步加大工程人才培養戰略,實現創新型工程人才培養,主要面臨以下問題:

①如何充分發揮區位優勢,面向區域經濟特殊需求,結合傳統食品改造升級所需專業技術人才需求和國家進一步加大工程人才培養戰略,建立創新型工程人才培養模式;②怎樣強化工程實踐教學體系;③工程人才培養是否與國際接軌;④如何推行踐行的校企合作模式,提高學生工程實踐能力;⑤專業學位教育與職業資格培訓怎樣結合,以增加學生就業競爭力。

2所具備的基礎與先決條件

四川理工學院食品類本科專業于1983年開始招生,現設有食品科學與工程、釀酒工程、食品質量與安全三個本科專業。30多年來,該校充分發揮地處川渝兩地核心工業區域優勢,緊密結合行業發展規劃和區域經濟發展特殊需求,以行業發展為契機、以工程人才培養為中心,以學科平臺建設為基礎,建立了培養傳統食品改造升級所需的創新型工程人才模式。已培養了3 000余名畢業生,近60%的畢業生已成為省內食品相關企事業單位的技術和管理骨干,涌現出了大量優秀人才。

食品科學與工程專業于2008年被評為四川省特色專業,2011年列入首批四川省卓越工程師培養計劃試點 ,食品科學為校級重點學科,于2014年成功獲得食品工程專業碩士學位授予權。建成了國家固態釀造工程實踐教育中心、四川省食品與發酵工程實驗教學示范中心、食品生物技術及應用研究所、食品產業技術研究院等多個實踐創新平臺,為強化學生的實踐能力,培育具有創新精神和實踐能力的高素質人才提供了支撐。

3解決問題的方法

3.1面向區域經濟需求,結合傳統食品改造升級所需專業技術人才需求和國家進一步加大工程人才培養戰略,建立創新型工程人才培養模式

3.1.1區域經濟需求與區位優勢。

2013年,四川省食品工業總產值超過9 000億元,穩居全國第三,在全省工業經濟中占有舉足輕重的地位。傳統肉類、果蔬加工等特色優勢產業充分發揮資源優勢、品牌優勢,借勢崛起,在全國同行業中占據著越來越重要的地位。與蒸蒸日上的食品產業相比,食品領域目前存在著高層次專業技術人才缺乏、基層技術人員業務素質亟待提高等問題[2]。

四川理工學院作為川南理工類多科性大學,地處成渝經濟圈核心區域,是川南冷吃兔、泡菜、香辣醬等傳統食品精深加工的核心地帶,有著獨特的區域優勢;該校食品專業在肉類加工、果蔬加工技術等方面優勢明顯,肩負著肉類、醬腌菜、調味品等食品加工企業的轉型及技術升級所需高級技術人才的培養重任。因此,應為促進區域經濟一體化,培育壯大區域特色優勢產業建設培養所需人才。

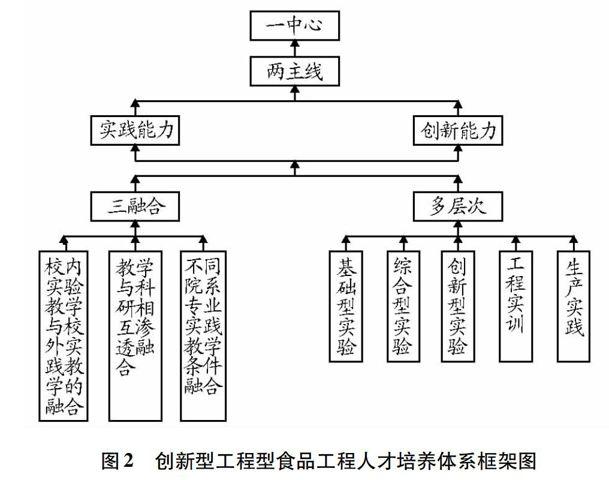

3.1.2構建食品改造升級所需的創新工程人才培養模式。食品工業正朝著規模化、標準化、機械化、質量安全進一步提高、區域布局合理等方向發展,每年對食品工程應用型人才的需求量以20%左右的速度增長。根據國家《食品工業十二五發展規劃》中明確提出“加強食品工程應用型人才的培養 ”戰略,形成了以“國家戰略為指南,行業需求為導向,人才培養為重心,強化實踐和創新為特色”為創新人才培養理念,構建“課內實踐與課外創新并重,學校與企業聯合共建”的創新型工程人才培養模式(圖1)。

3.2強化工程實踐“一中心、兩主線、三結合、多層次”教學體系

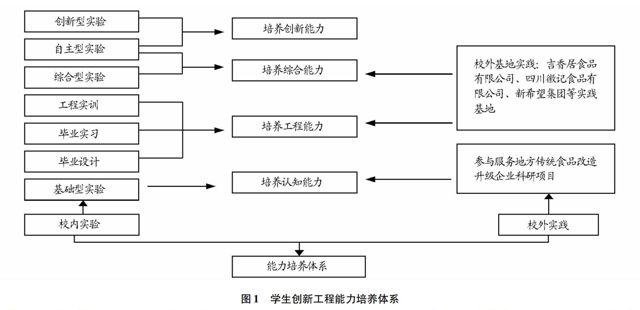

強化創新型工程型食品工程人才培養體系(圖2)。“一中心”是以主要服務西部傳統食品產業改造升級所需具有較強的實踐能力和創新能力的高素質人才培養為中心;“兩主線”是指以實踐能力和創新能力為主線;“三結合”是指校內實驗教學與校外實踐教學有機融合、教學與科研相互滲透融合、校內不同院系、不同專業的實踐教學條件相融合;“多層次”即從“基礎型實驗、綜合型實驗、創新型實驗、工程實訓、畢業實習、畢業設計”等多層次上組織實驗教學,以達到加強學生專業基礎、實踐能力以及創新能力培養的目標[3]。

3.3緊抓“專業認證”契機,實現人才培養與國際接軌

該專業已申請“專業認證”,將全面針對學生、培養目標、畢業要求、持續改進、課程體系、師資隊伍、支持條件等七個要素,涵蓋EC2000等國際通行的10條畢業生能力要求。借助該專業申請“專業認證”契機,促進人才培養、師資隊伍、課程體系等建設進程,全面提高人才培養質量。經過認證的準備階段,可針對平時“視而不見或熟視無睹”的問題,做出相應的改進。按照工程教育認證標準要求,進一步明確人才培養目標,完善課程設置,加強教學監督,提高教學質量,不斷提升該專業的工程教育水平,實現人才培養與國際接軌。如對食品科學與工程專業培養目標、人才培養體系、培養計劃、課程體系與建設、隊伍建設、教學管理、支撐條件、經費投入等方面存在的不足作出合理的調整和改進,實現“以評促建、以評促改、以評促管”,促進工程創新教育質量的提高。

3.4首推“卓越工程師計劃”, 踐行“多層次、全方位”的校企合作模式,著力提高學生工程實踐能力

2011年列入首批四川省卓越工程師培養計劃試點,創新“3+1”人才培養模式,現首屆班已進入畢業實習尾聲階段。在企業實踐培養目標、企業實踐基地建設與管理、企業實踐教學環節的設計及實踐模式、校企聯合培養學生工程能力的機制與措施進行建設方面已取得一定實效和經驗,已形成學生、校方、企業三方共贏的良好局面,真正實現可操作性強的校企聯合培養工程應用型人才模式[4-5]。并在教育部高等學校食品科學與工程類專業教學指導委員會2014年第二次會議上,以《保障“卓越工程師”企業實踐培養階段機制與措施》為題作了專題報告。踐行“多層次、全方位”的校企合作模式,卓越人才培養已見成效。

培養方案和培養方式體現了“多層次、全方位”的校企合作特點。①邀請吉香居、瀘州老窖等企業技術專家共同參與培養方案的討論、修改和審定工作,突出專業學位的食品工程能力和職業素養要求;②聘請相關校外專家承擔部分課程教學、學術講座等,提高學生職業素養和創新實踐能力;③聘請食品企業技術專家擔任兼職導師指導實踐教學和畢業論文,注重提高學生解決工程技術問題的能力。

創新運行機制、校企共建工程實踐基地。充分利用平臺優勢與企業深度融合,以企業為中心,建成了新希望乳業有限公司、四川徽記食品有限公司、吉香居食品有限公司等的十余個工程實踐基地。基地具有學生實訓、教師實踐、企業員工培訓及行業技術人才培訓等多種功能,實現了“一基地、多功能”的創新運行機制,為傳統食品改造升級的特色人才培養提供了保障。

3.5專業學位教育與職業資格培訓相結合,增加就業競爭力

在“以職業活動為導向,以職業能力為核心”的原則下,緊密結合行業協會,把教育、培訓、考核和社會需求聯系在一起;將學生就業和創業能力、工作能力、職業轉換能力結合在一起。針對特殊崗位需求,鼓勵食品工程學生參加行業職業資格培訓,獲得相應的職業資格證書,如食品工程師、食品安全工程師、營養師、品評師、釀造師、注冊審核員等。2014年共有200余人次獲取了相應的職業資格證書,加強學生對生產實踐及關鍵技術的認知,培養其實際動手能力和職業轉換能力,增加就業競爭力。

3.6強化教學改革,完善課程體系和教材建設,全面保證人才培養質量

3.6.1加強專業建設與改革,保證人才培養質量。圍繞培養傳統食品改造升級所需食品科學與工程、食品質量與安全專業人才,深入開展專業建設與改革、教學改革及教材建設。加強精品課程建設,發揮精品課程的示范,組織專任課教師進行示范課聽課、集體評課、備課等方式,調整、優化教學內容,改革教學方法,提高教學水平。

3.6.2改革教學方法,提高學生的學習主觀能動性。

以“夯實理論基礎、強化創新實踐”為目標,按照“理論、實踐、創新”一體化的改革理念,堅持“學為主體,教為主導”的原則,改革教學方法,提倡啟發式教學,把講授與自學、討論相結合;特別是實驗環節中采用討論式互動教學方法、示范設計教學方法、開放式教學方法、任務驅動式教學方法、集中教學與個別指導相結合等多種教學方法,提高學生的學習主觀能動性,有意識多方面培養學生的創新能力和工程實踐能力[6]。

4該模式的推廣應用效果

4.1突出的辦學定位,受到行業的高度認可該院食品科學與工程專業經過多年發展,得到了社會廣泛認同,在四川省乃至西部地區具有較高聲譽,被評為省級特色專業。該專業一直定位于培養“面向行業需求,服務地方經濟發展,植根四川、輻射西部的應用性創新型工程人才”,學生專業基礎扎實,動手能力強,適應能力強,在工作中吃苦耐勞、勤奮求實、敢于創新,非常適合傳統食品改造升級發展的需要,得到了四川省乃至西部地區食品企業的高度肯定,培養學生受到食品企業的歡迎,在企業受到高度重視,發展較好。據不完全統計,目前四川省食品企業中25%以上技術骨干為該校畢業生。

4.2專業建設、學科建設成效顯著

建成了食品科學與工程特色專業;食品科學與工程獲省級首批“卓越工程師培養計劃試點專業”;“食品生物技術及應用”校級科研院所;校級食品產業技術研究院;食品科學校級重點學科;食品工程專業碩士授權點;輕工技術與工程工程專業碩士授予點;首批國家級固態釀造工程實踐教育中心;食品與發酵工程實驗中心——四川省實驗教學示范中心,現已入圍晉升國家級實驗教學示范中心。

4.3教學改革與建設成果突出

加強教學改革和專業建設,突出專業特色。建成了省級精品資源共享課2門,校級精品課程2門,發表教改論文12篇,編寫及出版教材9部,自編實驗講義5本,承擔省級教改項目3項,質量工程6項,校級教改項目21項。

4.4在兄弟院校中良好示范成果也得到了同行的認可,在兄弟院校中起到良好示范作用。先后接待了西南科技大學、重慶工商大學、樂山師范學院、西昌學院、宜賓學院、瀘州醫學院等十余所高校前來交流學習該人才培養及專業建設模式。

4.5前景預測

緊密結合地方經濟發展,面向行業人才需求,培養應用性創新型工程人才。該成果的思路與主要舉措對于食品類專業人才培養。地方類高校在專業建設方面具有借鑒意義。對成果的應用和進一步深入研究,將有利于推進地方高校特色式發展。也可為我國食品產業從傳統向現代化的轉變提供科技支撐和人才支撐,保障食品產業健康、持續、快速地發展。應緊扣高等教育發展方向、區域經濟發展重心和食品行業人才質量迫切需求,抓住“專業認證”和踐行“卓越工程師”計劃契機,重點圍繞人才培養模式與方案、師資隊伍建設、教學改革與教材建設、科研促進實踐教學、校企合作機制等關鍵要素專業建設,充分發揮區位優勢,整合校內外優勢資源,建立創新型工程人才培養模式,培養應用型綜合型人才,探索地方工科院校特色辦學之路。

參考文獻

[1]

林健.“卓越工程師教育培養計劃”學校工作方案研究[J].高等工程教育研究,2010(5):30-37.

[2] 查光成,孔凡新,李振紅,等. 應用型本科卓越工程師實踐教學的改革與實踐[J].教學研究,2013,36(3):92-94.

[3] 向琪,李萍,董霆. 食品科學與工程專業卓越工程師能力素質分析[J].中國食品學報,2013,13(12):243-248.

[4] 于海峰,邵秀芝,崔波. 食品科學與工程專業實踐教學環節的改革探索[J].廣西輕工業,2011(5):141-142.

[5] 于惠力,畢耕,高宇博,等. 建立完整的實踐教學體系培養學生的實踐能力和創新意識[J].實驗室科學,2010,13(6):3-6.

[6] 宋佩維. 加強實踐教學改革 培養卓越工程師[J].黑龍江教育(高教研究與評估),2011(6):4-8.

=責任編輯盧瑤責任校對況玲玲