劉慈欣他在中國得到“雨果獎”

寒一一

八月二十三日,第七十三屆雨果獎在美國華盛頓州斯波坎市舉行的世界科幻小說大會上揭曉,中國作家劉慈欣憑借《三體》獲最佳長篇故事獎,這是亞洲人首次獲得有世界科幻文壇最高榮譽之稱的雨果獎。

一時之間,劉慈欣上了各大媒體頭條。

這個獎項的降臨就如黑暗中的一道亮光,如此耀目,以至于讓人覺得不真實。因為在中國這樣的國度,務實主義至上,誰還能寫出如此了得的科幻作品,那個人得足夠的浪漫主義,不,當然還得根植于現(xiàn)實土壤至上的浪漫主義。

劉慈欣的《三體》獲獎其實不是空穴來風,在去年,《三體》第一部的英文版在美國出版后掀起中國科幻熱,并先后獲得星云獎、雨果獎、軌跡獎、坎貝爾獎、普羅米修斯獎5個國際幻想文學獎項提名。

當最高獎項“雨果獎”的皇冠砸向劉慈欣時,卻傳來他本人并未親自前往美國參加本屆世界科幻小說大會,作為《三體》小說英文譯者的劉宇昆代表大劉領獎。令人稱奇的是,宇航員林格倫博士在國際空間站宣讀了這一獎項。

在世界上,科幻都處在衰落的過程中。為什么科技發(fā)展了,科幻反而衰落了呢?也許是因為科技的神奇感消失了,而科技的神奇感正是支撐科幻作品的重要基石。這不是每年都評的一個獎項能拉動的。

所以,他持謹慎的樂觀態(tài)度,因為他講自己是一個普通人,從中國的基層一步步生活到今天,他了解中國的事情是怎樣的。指望一次獲獎就改變一切,就興高采烈,這是不成熟的想法。

人們紛紛百度劉慈欣是誰。在你毫不知情的情況下,忽然得到一個重磅消息,劉慈欣的獲獎。

當然,羅馬并不是一日建成。

百度上關于他的介紹,“劉慈欣,1963年6月出生,本科學歷,高級工程師,科幻作家,中國作協(xié)會員,山西省作協(xié)會員,陽泉市作協(xié)副主席,中國科幻小說代表作家之一。”

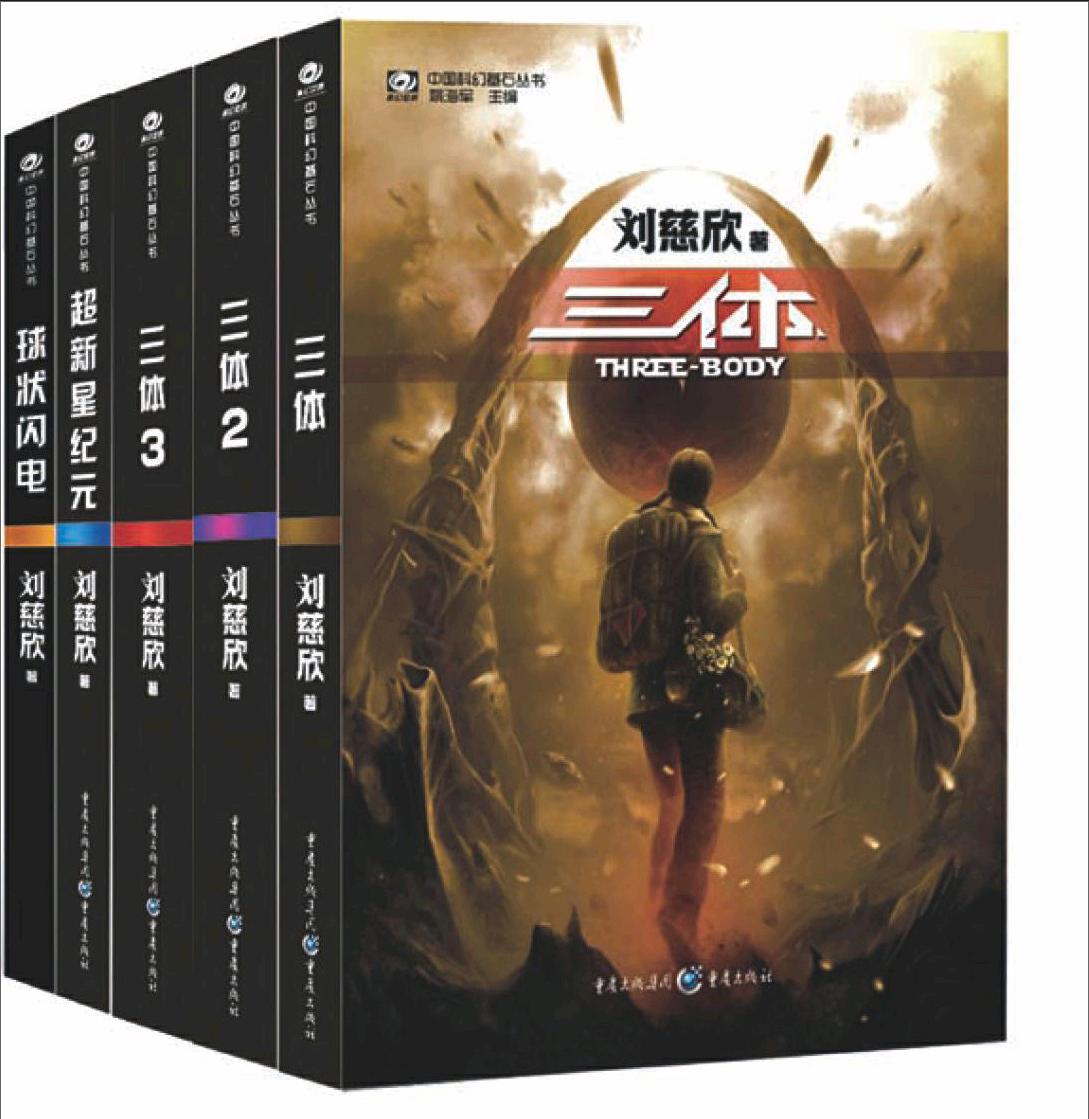

繼續(xù)往下扒,原來他作品真不算少。只不過科幻在國內(nèi)比較冷清罷了。這么些年里,他寫過的作品并不少。主要作品包括七部長篇小說,九部作品集,十六篇中篇小說,十八篇短篇小說,以及部分評論文章。代表作有長篇小說《超新星紀元》、《球狀閃電》、《三體》三部曲等,中短篇小說《流浪地球》、《鄉(xiāng)村教師》、《朝聞道》、《全頻帶阻塞干擾》等。而其中《三體》三部曲被普遍認為是中國科幻文學的里程碑之作,將中國科幻推上了世界的高度。

他的一系列作品蟬聯(lián)1999年—2006年中國科幻小說銀河獎,2010年趙樹理文學獎,2011年《當代》年度長篇小說五佳第三名,2011年華語科幻星云獎最佳長篇小說獎,2010、2011年華語科幻星云獎最佳科幻作家獎,2012年人民文學柔石獎短篇小說金獎,2013年首屆西湖類型文學獎金獎、第九屆全國優(yōu)秀兒童文學獎。

他是個低調(diào)的人,盡管摘得最高獎項,他也沒有因為自己獲獎而對雨果獎或中國科幻的未來表現(xiàn)得激情澎湃。相反,他冷靜得像個旁觀者。

他畢業(yè)于華北水利水電學院,曾任計算機工程師,是個標準的“理工男”,但是他極愛科幻,自從上世紀九十年代開始發(fā)表科幻作品后,便一發(fā)不可收拾。

他的寫作,構思宏大,善于將極端的空靈和厚重的現(xiàn)實結合,注重表現(xiàn)科學的美感,又兼具人文關懷。通常,科幻小說似乎并不被主流科學家看好,甚至被后者輕視,但他的書是個例外。

在描寫手法方面,他的作品常常具有英美“太空歌劇”或蘇聯(lián)經(jīng)典科幻那樣的文學特征,作品場面宏大,描寫細膩,甚至令人感受到托爾斯泰式的史詩氣息:對于大場面的正面描寫、對善惡的終極追問、直面世界的復雜性、但同時保存對簡潔真理的追求等。

這是他寫作上的優(yōu)勢。他承襲了古典主義科幻小說中節(jié)奏緊張,情節(jié)生動的特征,并且在看似平實拙樸的語言中,濃墨重彩地渲染了科學和自然的偉大力量。擅長將工業(yè)化過程和科學技術塑造成某種強大的力量,作品中洋溢著英雄主義的情懷。

他擅長使用“密集敘事”和“時間跳躍”的手法,在作品中無限加快敘事的步伐,使讀者的思維無法趕超作者的思維,并在敘事過程中留下大量的時間空缺,將未來發(fā)展呈現(xiàn)到讀者面前的機會,產(chǎn)生一種獨特的“沉舟側(cè)畔千帆過”的歷史感。

在《死神永生》中,他這樣描繪太陽系的末日:一個狀如小紙條的儀器“二向箔”更改了時空的基本結構,整個太陽系開始從三維跌落到二維平面之中,逐漸變成一幅巨細靡遺的圖畫。這段描述在令人感到宏大輝煌、難以把握的同時,又有著在邏輯和細節(jié)上的認真,令人感到無比的震撼。

“有一個好的科幻創(chuàng)意其實并不難,難的是,能與我們的日常生活和人生發(fā)生直接關系。”他講自己在寫《三體》前幾年,他也一直在想如何把那些創(chuàng)意與生活、人生發(fā)生直接聯(lián)系,“作為業(yè)余作家,沒有大塊的時間用于寫作。我一般是先想好故事的整體結構,提筆之前已經(jīng)想得很詳細了。想的過程相當漫長,就像一棵植物在心里慢慢成長。”

其實早在《三體》第一部出版之前,他已經(jīng)把三部曲的故事架構想好。這種漫長的心里積累過程,讓劉慈欣覺得《三體》之后到現(xiàn)在沒有新的作品問世,是很正常的一種狀態(tài),之前幾年花費的心血太多了。不過,這種提前設想好結構的寫作方式,有時也讓他很痛苦,“可能你想了很久的一部小說,都快在腦子里寫完了,忽然有一天早晨起來發(fā)現(xiàn)這個故事一點意思也沒有了,這是非常讓人崩潰的。”

在他看來,能引來真正的科學大師以其為靈感,用前沿科學理論讓它進一步延伸,可能是一部科幻小說的最大成果。“科幻小說可能是科學催生的,但它不是為了普及科學,而是借助科學來豐富故事資源,構造更好的故事。科幻作家當然要提升科學水平,但你再提升也有限,達不到專業(yè)水平。這個時候,就需要真正的科學家不斷鼓勵他們?nèi)懀ラ_發(fā)更多的故事資源。科學和科幻是一對好基友,它們的感情發(fā)展了一兩個世紀,現(xiàn)在在西方它們有鬧別扭的趨勢,但是我作為中國的科幻作家,希望這對基友的激情持續(xù)下去。”

他的每一部作品,都是自己一拳一拳打出去的功夫。雖然瑕疵并不少。

他坦言《三體》三部曲的創(chuàng)作于他自己而言有很大的缺陷,比如第一部的最后1/3部分,對前面設下的懸念解釋得過于生硬,即便他已經(jīng)刪掉了一些比較難于被普通讀者所理解的“知識硬塊”,但仍感覺很生硬;第二部則存在進展緩慢、線索凌亂的問題,如果是沒看過第一部的人,可能這一部都根本看不下去。不過他也表示,不會再針對這些缺陷做出修改,因為“作品出來以后就是屬于讀者的東西了”。

《三體》影片預計明年就可上映,但是鑒于目前國內(nèi)電影的制作水平,很多《三體》迷對這部電影都不抱什么希望。劉慈欣對此卻保持著很輕松的心態(tài)。他建議大家能以平常心來看待中國科幻片,“美國作為一個電影大國,經(jīng)典的科幻片其實也就那么幾部,我們又怎么能對中國的第一部科幻大片提出那么高的要求呢?”

接下來有什么新的創(chuàng)作計劃?他講他還沒有想好,因為他寫的每部書都是要經(jīng)過很長時間的沉淀才能孕育出來的,像《三體》最初的創(chuàng)作靈感產(chǎn)生于一九九八年,卻直到二零零六年才首次以連載形式在雜志上發(fā)表,單行本更是遲至二零零八年才出版。

他也談到自己的孤獨,這種孤獨是連睡在他身邊的妻子,以及他最愛的女兒也不知他寫的是什么。真正的孤獨是什么?是無法與人共享,以致不可能得到撫慰。這份孤獨是令自身與觀者都感到無可奈何地達成一致。人們在孤獨中一直沉溺到底。

人們想到天賦這個問題,劉慈欣的天賦從哪而來,這種超越現(xiàn)實去幻想構造另一個世界的能力。許多時候,人們都過度強調(diào)天賦。天賦是什么?天賦是你花很短很少的時間即能達到一個高境地。如果一開始就不是為了成為大師,只是摸索,哪怕慢條斯理去摸索也沒有關系。因為不是功利地要拿著它,換些什么東西回來給你。而是它愉悅你的心,這已足夠。

這也是他開始寫科幻作品的最初,如今,哪怕他已獲得世界科幻界最高榮譽,他仍然懷抱初心而前行。endprint