遼寧地區1509年4月21日和1552年10月27日地震考證

曲 樂 李 俏 鐘以章

(遼寧省地震局,沈陽 110034)

遼寧地區1509年4月21日和1552年10月27日地震考證

曲 樂 李 俏 鐘以章1

(遼寧省地震局,沈陽 110034)

遼寧是歷史地震資料比較缺乏的地區,深入研究歷史疑難地震,尤其是確認一些破壞性地震,對補充已有的地震目錄和開展地震預測及工程場地地震安全性評價有重要作用。在歷史地震研究中認真考查,論證已有的地震史料是最主要的手段和方法。但是若能在此基礎上,利用現代地震資料,按“地震重復”發生理論反推一些歷史上可能存在的破壞性地震,也可以認為是對歷史地震研究方法的一種補充。按照這一思路,本文在進一步分析地震史料的基礎上,通過與現代地震活動圖像和大地震震害現象的對比,確認遼寧地區1509年4月21日的地震是一次破壞性地震,并對1552年10月27日的地震做了討論。

歷史地震 地震考證 遼東灣 遼陽地區

曲樂,李俏,鐘以章,2015.遼寧地區1509年4月21日和1552年10月27日地震考證.震災防御技術,10(1):192—199. doi:10.11899/zzfy20150120

引言

作者在研究1509年地震時,對史料做了全面分析,認為文獻中記載應統一起來看,前面說的是破壞,后面敘述的是有感范圍。同時對史料中提到的有地陷的“大興堡”做了考證,認定地面破壞現象確實存在。然后,將大家峪和大興堡兩處的山崩地陷現象和影響范圍與1975年海城7.3級地震的地面破壞現象和影響場做了對比。利用歷史強震震中附近現代中小地震十分密集的現象,反推了1509年地震可能發生的地點,并初步確定了相關的參數。1552年地震是一次被認定的歷史地震,但震中位置尚不明確,考慮到2013年1月23日在遼陽柳條寨發生了1次5.1級地震,而歷史上遼陽的地震記載較多,根據“地震重復”發生原理,反推了1552年地震可能發生在遼陽,并對相關參數做了修正。

1 1509年地震

謝毓壽等(1983)在《中國地震歷史資料匯編》第二卷第199頁記述,正德四年三月甲寅(公元1509年4月21日(4月11日))遼東蓋州衛城樓鐘夜自鳴者三,東山大家峪山崩二處,約丈余,廣寧中屯衛大興堡地陷長四尺,闊三尺,深四丈有余。山東諸城,日照縣安東衛,直隸贛榆縣各地震(原文標注有兩個日期)。——《正德實錄》卷四八,頁八(蘇本頁一O)。

山東諸城、日照、安東衛(治今山東日照縣西南九十里),南直隸贛榆(今江蘇贛榆西北),遼東蓋州衛(治今遼寧蓋州市)。武宗正德四年春三月,遼東樓鐘自鳴,山崩地陷。——《奉天通志》卷十六,引皇明大政紀二十二。

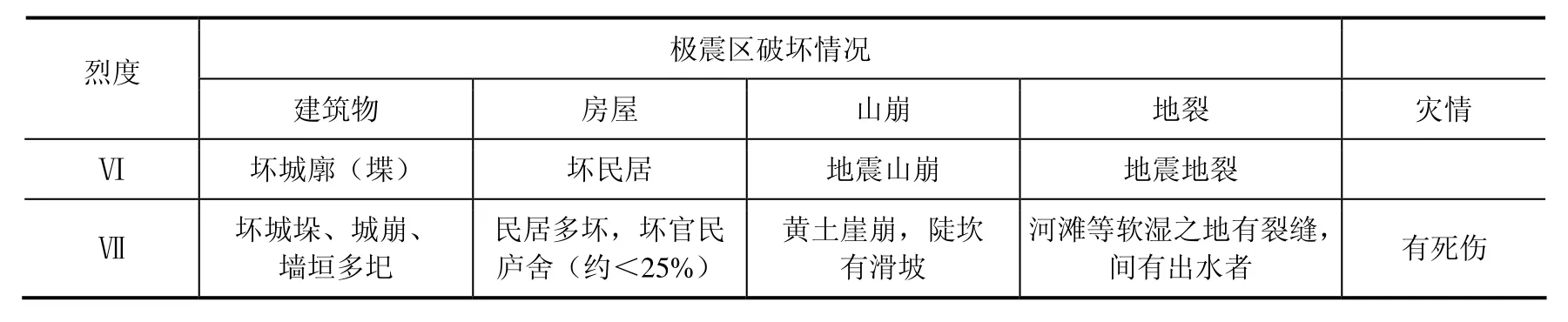

上述兩部文獻記載的事實基本相符,在文獻中雖未論及房屋及建筑物有破壞,但對地面現象的記述中有山崩、地陷現象。對照歷史地震烈度簡表(表1)(國家地震局震害防御司,1995),這樣的地面破壞現象可以達到Ⅵ—Ⅶ度。

表1 歷史地震烈度簡表Table 1 Earthquake intensities of the history earthquakes

為了解這次地震破壞所論及的地方,作者專門對文獻中提到的地名進行了考證。在《東北地震史料輯覽》一書中,吳戈(1992)對“大家峪”的地名作了注解,認為“大家峪”在蓋縣境內無此地名,但〈蓋平縣志〉記載,城東南三十里有“代”家峪,疑“大”與“代”諧音。實地考察“代家峪”在蓋縣東南十余公里處,蓋縣至莊河公路經此,山勢陡峭,為古代過山通道。無論是“代家峪”,還是“大家峪”,均在蓋州東部山區是無疑的。這里的山體由太古代-元古代花崗巖組成,山勢較陡,海拔600—1100m,文獻中所指的東山應是蓋州東部的山區。據“遼寧省地名志”記載1,廣寧中屯衛大興堡位于今葫蘆島市東青堡鄉西北約5km處,距葫蘆島市約30km,該村位于小凌河附近一支流的高漫灘或一級階地上,這里有細砂層和淺的地下水位,具備在地震時發生砂土液化或地面沉降的條件。

將記載的地面破壞現象與現代地震的震害作對比,也許對確定歷史地震有所幫助。1509年地震所產生的地面破壞現象和有感范圍與1975年海城7.3級地震有相似之處。1975年海城地震時,在海城市牌樓、毛祁鄉黑音寺和英落后山等處曾發生過山崩現象(朱鳳鳴等,1982),但規模不大,最寬的約30—40cm,長2—3m,與文獻記載的山崩約丈余相當。黑音寺位于海城市東南約14km處,距海城地震的震中約20km,這里的地震烈度為Ⅸ度。海城7.3級地震后,在距離震中100多公里的盤錦和凌海地區發生了大面積的砂土液化,并有地面沉陷和地裂縫產生。在凌海市西八千、新安等地,發現有地裂縫劈裂大樹的現象,這里屬大凌河口沖積平原,具備發生砂土液化和地面沉陷的條件,該處的地震烈度為Ⅶ度。這種現象與文獻中大興堡地陷類似。通過1509年地震與1975年海城7.3級地震地面現象的對比后可以認為,在一些出現山崩、地陷現象的地區,地震烈度可以達到Ⅶ度左右。

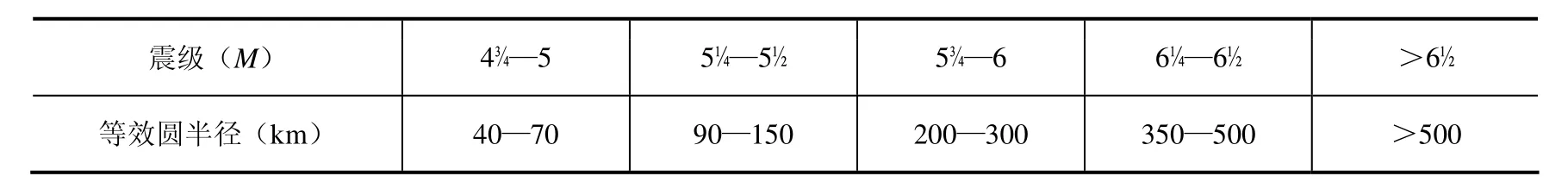

再從2次地震的有感范圍來看,1975年海城7.3級地震的有感范圍是北起黑龍江省的綏化、牡丹江、嫩江、佳木斯等地,南到蘇北淮陰、灌云、宿遷、新沂地區。而在1509年地震的記載中談到山東諸城,日照縣安東衛,直隸贛榆縣各地震,說明山東日照,諸城和江蘇贛榆地區均有感,表明這2次地震的有感范圍相當,有感范圍的半徑均在500km以上。

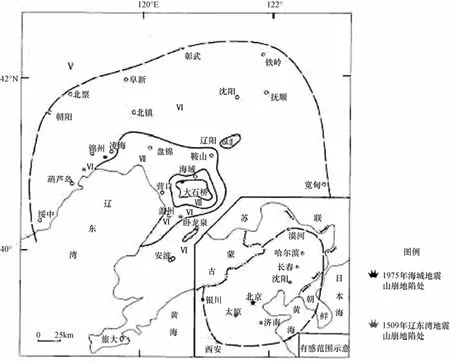

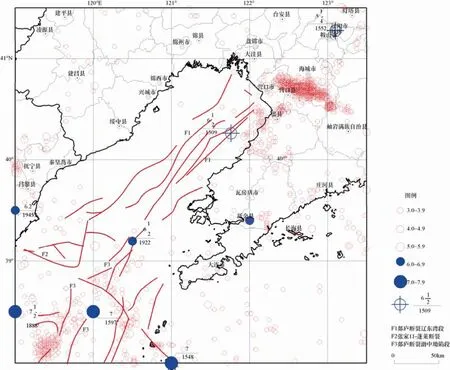

1975年海城7.3級地震Ⅶ度區有2個延伸方向(圖1),北西方向的延伸距離在160km左右,如果將蓋州東山的山崩處和葫蘆島大興堡地陷處都按Ⅶ度考慮,則這2個Ⅶ度點相距約140km,略小于海城7.3級地震Ⅶ度區向北西方向延伸的距離。

圖1 1975年海城7.3級地震等震線圖(附地面破壞)Fig. 1 The isoseismic map of M 7.3Haicheng earthquake in 1975

表2 Ⅳ度等效圓半徑與震級經驗關系簡表(國家地震局震害防御司,1995)Table 2 Relationship between the radius of intensity IV equivalent circle and the magnitude

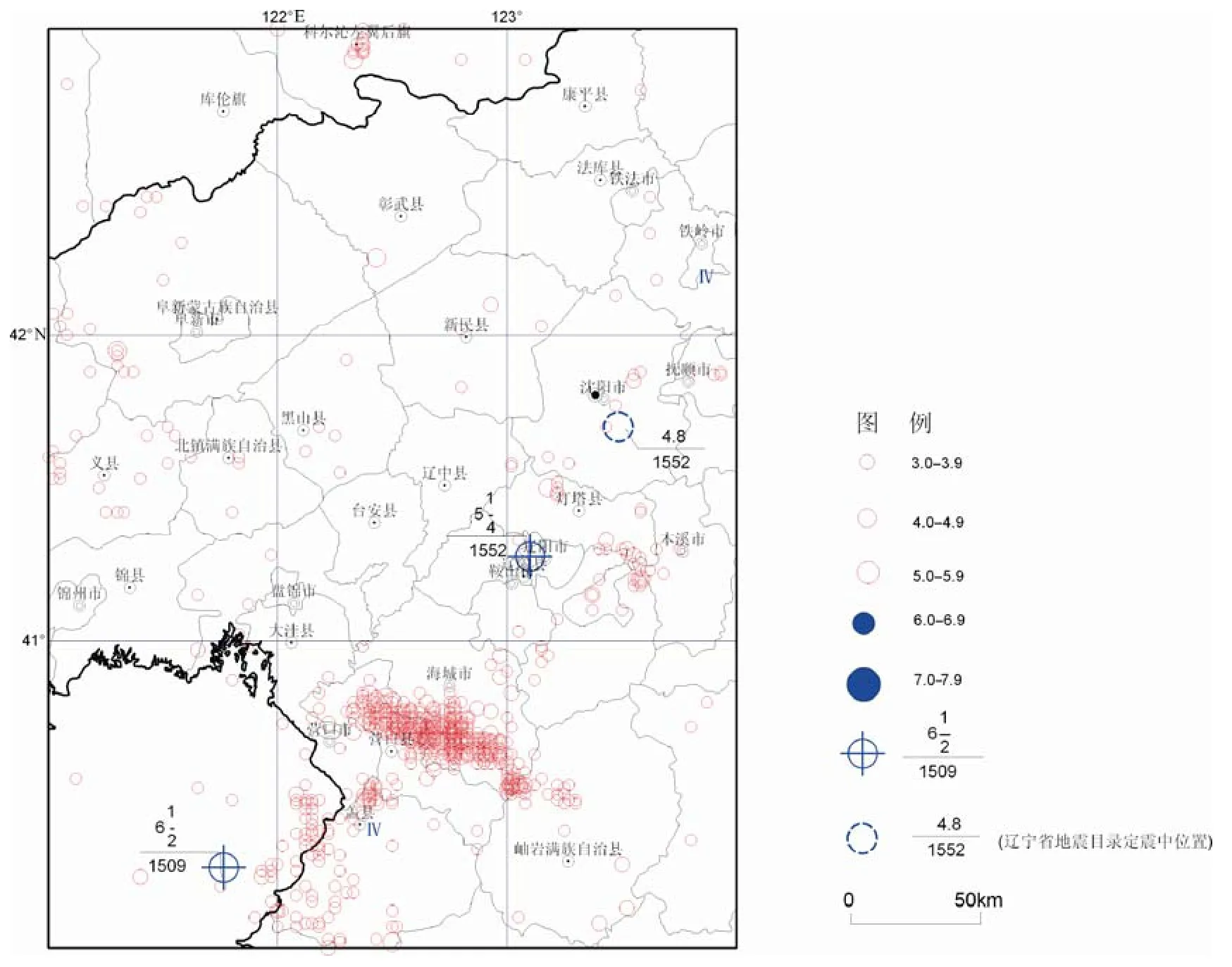

圖2 渤海地區歷史強震與現今中小地震分布圖Fig. 2 Distribution map of earthquakes in Bohai region

在《正德實錄》卷四八中還有兩次記錄地震:一次是正德四年三月庚子(初八)(1509年4月7日或3月28日)“遼東蓋州地震有聲”;另一次是正德四年三月辛亥(十九日)(1509年4月18日或4月8日)“遼東蓋州衛地震,明日復震”。若將這兩次地震和1509年4月21日或4月11日的地震聯系起來可以看出,自1509年4月7日至4月18日前至少有3次有感地震可以看作是4月21日主震的前震,所以,這次地震的類型是“前震-主震”型。

2 1552年地震

圖3 1552年5?級地震震中位置圖Fig. 3 Location of M5? earthquake in 1552

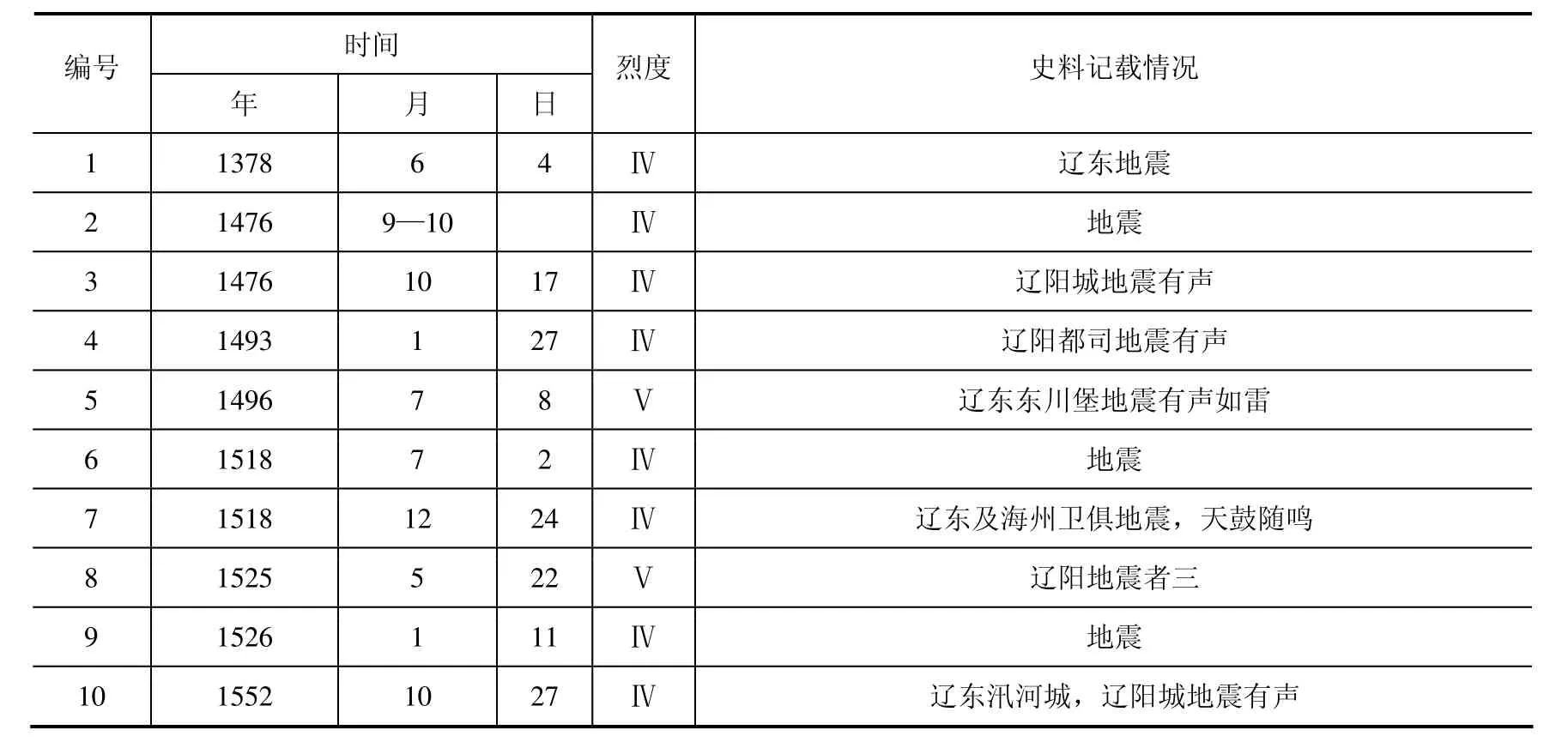

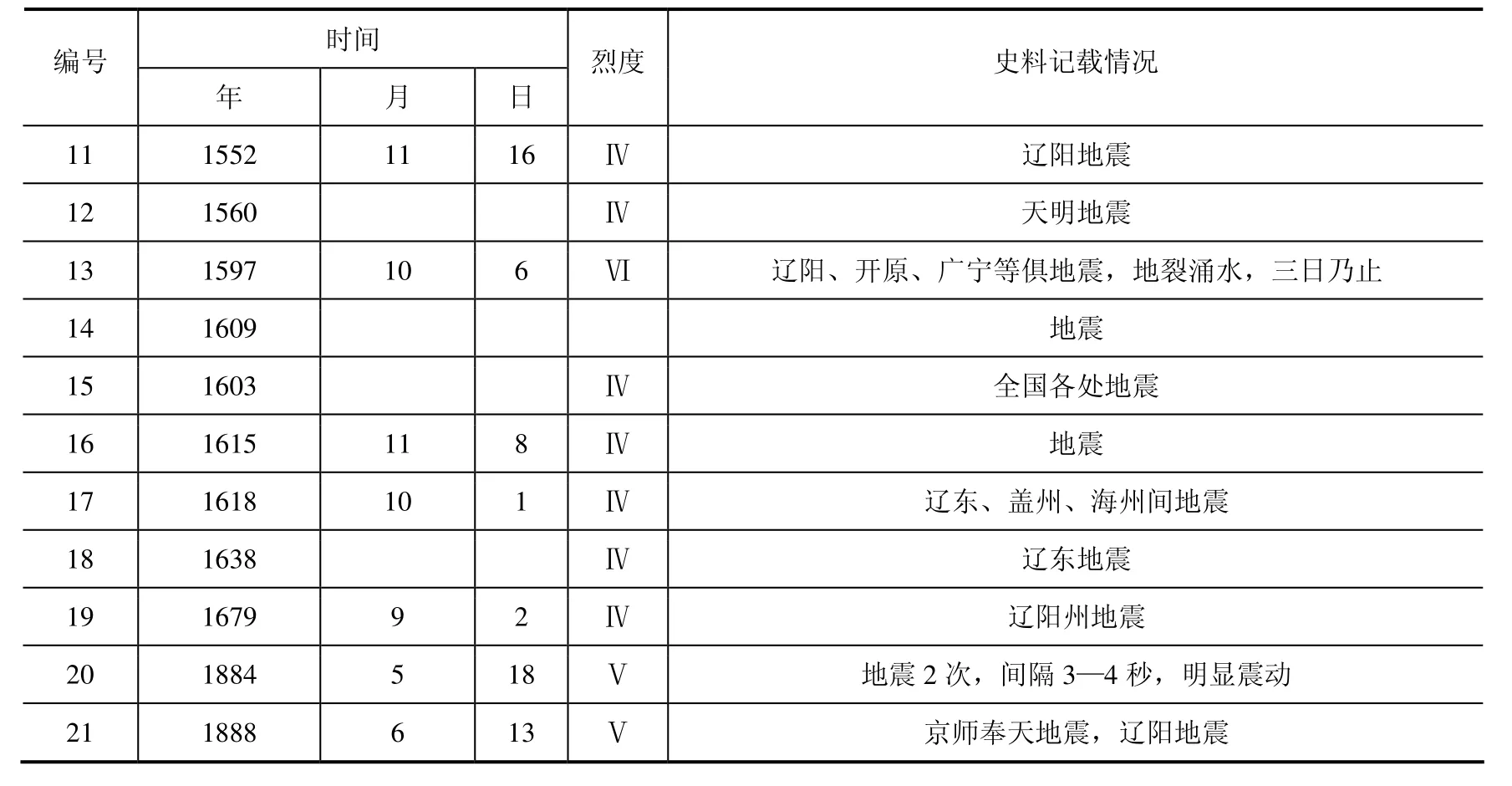

表3 遼陽地區歷史地震感受目錄Table 3 Catalogue of historical earthquakes in Liaoyang region

續表

至于為什么在遼陽地區沒有破壞性地震記載,作者認為在遼陽地區發生5級左右地震可以沒有明顯的破壞。例如,2013年遼陽柳條寨5.1級地震的震中烈度只有Ⅵ度,影響范圍小就是一個實例。基于以上理由,作者認為1552年地震的震中確定在遼陽比較合理,其地震參數為,震中位置:遼陽(41.2°N,123.1°E);參考地點:遼陽市;震級5?級;精度4類(≤100km)。

3 結論

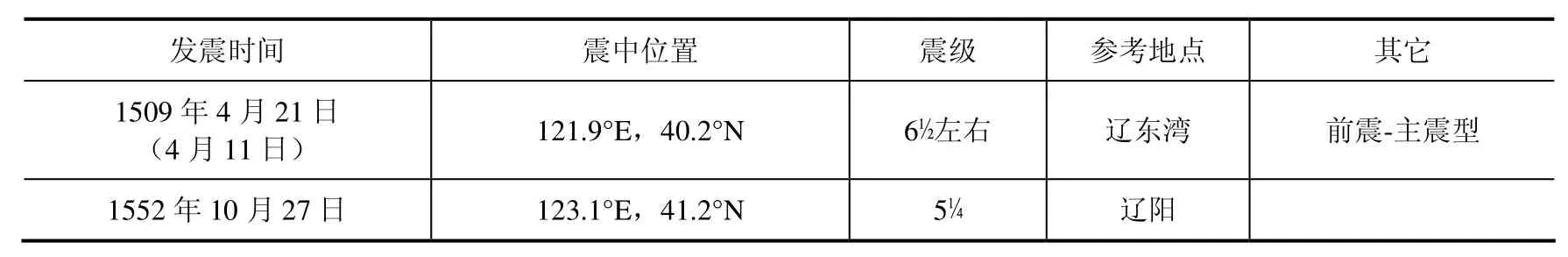

通過歷史地震資料分析與考證認為,遼寧地區1509年在遼東灣發生過6?級左右地震。1552年在遼陽發生了5?級地震,這2次地震的參數如表4所示。

表4 1509年和1552年地震參數表Table 4 Parameters of earthquakes in 1509 and 1552

刁守中,晁洪太,2008. 中國歷史有感地震目錄. 北京:地震出版社.

國家地震局震害防御司,1995. 中國歷史強震目錄. 北京:地震出版社.

遼寧省地震局,1995. 遼寧省地震目錄. 沈陽:遼寧大學出版社.

吳戈,1992. 東北地震史料輯覽. 北京:地震出版社.

吳戈,1994. 東北大陸歷史地震研究. 成都:成都地圖出版社.

謝毓壽,蔡美彪,1983. 中國地震歷史資料匯編. 北京:地震出版社.

朱鳳鳴,吳戈,1982. 1975年海城地震. 北京:地震出版社.

Verification of Historical Earthquakes in 1509 and 1552 in Liaoning Area

Qu Le, Li Qiao and Zhong Yizhang

(Earthquake Administration of Liaoning Province, Shenyang 110034, China)

Liaoning region is short of the historical earthquake data. It is important to study the historical earthquakes, especially to confirm some destructive earthquakes, which played the important role in adding some existing earthquake catalogues and setting up earthquake forecast and earthquake safety evaluation of engineering sites. Based on the theory of earthquake recurrence, it is likely that we can take advantage of the modern earthquake data to trace back some destructive earthquakes which occurred in history without record. In this paper we confirmed that the earthquake occurred in Liaoning district in 1509 was a destructive earthquake, and also made a discussion on the earthquake which occurred in 1552.

Historical earthquake;Textual research on earthquake;Liaodong Gulf;Liaoyang area

2014-04-27

曲樂,男,生于1982年。2005年畢業于遼寧科技大學,本科,工程師。現主要從事地震災害防御及應急工作。E-mail:tony_q1311@163.com