觀葉福祿桐遺傳多樣性的ISSR分析

張國武劉學鋒周興華黃濤

(1.國家林業局桉樹研究開發中心,湛江 524022;2.余干縣林業局,余干 335100;3.江西農業大學園林藝術學院,南昌 330045)

觀葉福祿桐遺傳多樣性的ISSR分析

張國武1劉學鋒1周興華2黃濤3

(1.國家林業局桉樹研究開發中心,湛江 524022;2.余干縣林業局,余干 335100;3.江西農業大學園林藝術學院,南昌 330045)

利用ISSR分子標記對9個觀葉福祿桐品種進行遺傳多樣性和親緣關系分析,從100條引物中篩選出9條穩定、多態性高的引物用于PCR擴增,共獲得70條帶,其中多態性條帶61條,多態百分率為87.14%。聚類結果顯示,品種間相似性系數為0.346 9-0.816 3,聚類結果與品種間的地理來源緊密相關,從外觀形態上比較,親緣性較近的葉形和株型相似性較高;觀葉福祿桐各品種間基因型差異較小,親緣關系較近,遺傳基礎相對較窄。

ISSR;福祿桐;觀葉植物;遺傳相似性系數;聚類分析

ISSR(Inter-simple sequence repeat)由Zietkiewicz等[1]于1994年創建,因其具有分布廣、多態性高、技術難度低、操作簡單、重復性高、成本低等優點,是一種近年來應用較為廣泛的分子遺傳標記技術,它來源于植物基因組中豐富的簡單序列重復(SSR),由2-4個隨機的核苷酸錨定在微衛星序列的3'端或5'端,由此組成的單引物進行重復序列間DNA的PCR擴增[2],現已普遍應用于居群生物學的研究、品種鑒定和物種分類,并作為構建遺傳圖譜的工具[3]。

福祿桐(Polyscias),原產于太平洋諸島,為五加科福祿桐屬植物,常綠灌木或小喬木,株形柔和,古樸優雅,古色古香,葉片與莖干奇特優美,側枝細長,枝繁葉茂,葉片形狀多樣,有圓葉、羽葉、條形葉、蕨葉等[4,5];葉色斑駁多彩,有綠、黃、銀色等;植株多分枝,分枝皮孔顯著,樹型緊湊優美,生長速度快,耐整形修剪,性喜高溫多濕,耐旱耐陰。不同規格的植株裝飾客廳、臥室、書房、陽臺等處,既時尚典雅,又清新自然,是近幾年較為流行的高檔室內觀葉盆栽,適合庭院美化和室內盆栽。目前,國外的研究主要集中在觀葉福祿桐的起源、化學成分及藥理作用方面[6-8];國內則主要集中于研究觀葉福祿桐的栽培、繁殖和觀賞價值[9-11],而對其遺傳多樣性和品種間親緣關系的研究國內外尚未報道,由此導致觀葉福祿桐品種混雜、分類標準不統一、優良種質資源稀缺,制約了其快速良好的發展。因此,本研究在廣泛調查和收集福祿桐品種資源的基礎上,以國內常見的觀葉福祿桐為試驗材料,利用ISSR分子標記對品種間的親緣關系和遺傳相似性進行分析,旨在為福祿桐屬植物的分類、親緣關系鑒定提供依據,同時為今后福祿桐種源的選擇、優良品種的引進和新品種培育奠定分子生物學研究基礎。

1 材料與方法

1.1 材料

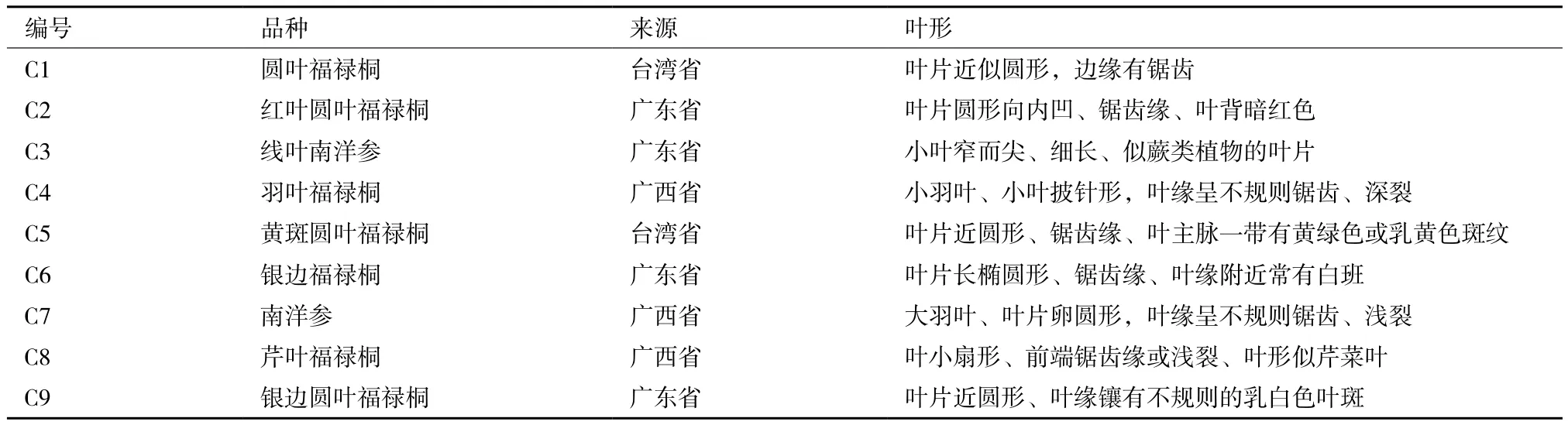

9個參試福祿桐品種由廣東省湛江市國家級南方種苗基地所提供(參試品種詳見表1),試驗于國家林業局桉樹研究開發中心實驗室內完成。

表1 福祿桐屬植物9份材料

1.2 方法

1.2.1 福祿桐基因組DNA的提取與檢測 試驗樣品均采集生長健壯、無病蟲害危害植株的幼嫩葉片,利用改良的CTAB法[12-14]提取福祿桐葉片基因組DNA,用1×TAE電泳緩沖液,在1.5%瓊脂糖(含EB終濃度為0.5 μg/mL)凝膠中電泳,條件為85 V,50 min;凝膠成像系統下(Bio-Rad)觀察并記錄,以初步檢測基因組DNA的完整度和質量;通過核酸檢測儀(Bio-Rad生產的Thermo Nano Drop 2000)檢測其濃度及純度。

1.2.2 PCR反應體系及條件 PCR擴增儀為美國Bio-Rad(伯樂公司)C-1000,反應體系:反應體系總體積為25 μL,DNA模板濃度為15 ng,Mg2+濃度為3.0 mmol/L,引物濃度0.6 μmol/L,Taq酶含量0.5 U,dNTP濃度為0.20 mmol/L,內含2.5 μL 10×PCR buffer。反應程序:94℃預變性4 min;94℃變性45 s,47℃退火50 s,72℃延伸1 min,循環38次;72℃延伸7 min;4℃保存。

1.2.3 引物篩選及PCR擴增 本研究的引物由鉑尚生物技術(上海)公司合成,隨機選擇3個參試材料對100條引物進行篩選,從中選出差異性條帶強、多態性高的引物用于后續的PCR擴增;利用篩選的引物對所有參試樣品DNA進行PCR擴增,擴增結束后取PCR擴增產物和Loading buffer緩沖液比例為2∶1于1.5%瓊脂糖(含EB終濃度為0.5 μg/mL)凝膠中電泳(85 V,1 h),然后在凝膠成像系統下觀察并成像記錄。

1.2.4 電泳圖譜分析方法 對PCR擴增好的圖譜帶進行統計分析,每個電泳圖擴增出的條帶代表一個ISSR位點,有條帶的記為“1”、無則記為“0”的方法記錄每個引物PCR擴增的電泳譜帶,且僅記錄清晰、穩定、重復性好的擴增條帶,并將“0”、“1”數據轉換成Excel表格格式,再利用NTSYS-pc2.10軟件做進一步分析;在NTSYS-pc2.10軟件中,根據SM相似系數法求得9個福祿桐品種間遺傳相似性矩陣,用UPGMA法對各品種進行聚類分析,構建聚類圖;再將Dice遺傳相似性矩陣進行Dcenter數據轉化,求其特征量和特征向量,進行主坐標分析。

2 結果

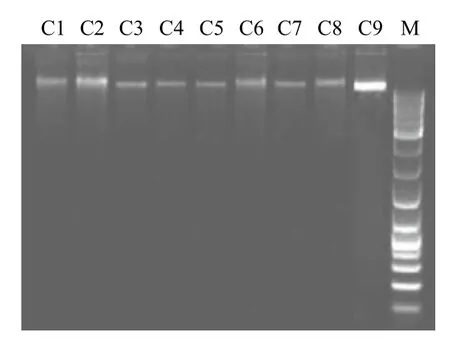

2.1 基因組DNA提取的質量

采用改良的CTAB法提取9個福祿桐品種的基因組DNA,電泳檢測結果如圖1所示,核酸檢測儀測定OD260/OD280比值在1.75-1.95之間,表明所提取葉片基因組DNA中蛋白質和RNA含量較少,純度較高,符合后續的試驗要求。

圖1 九個福祿桐品種DNA質量

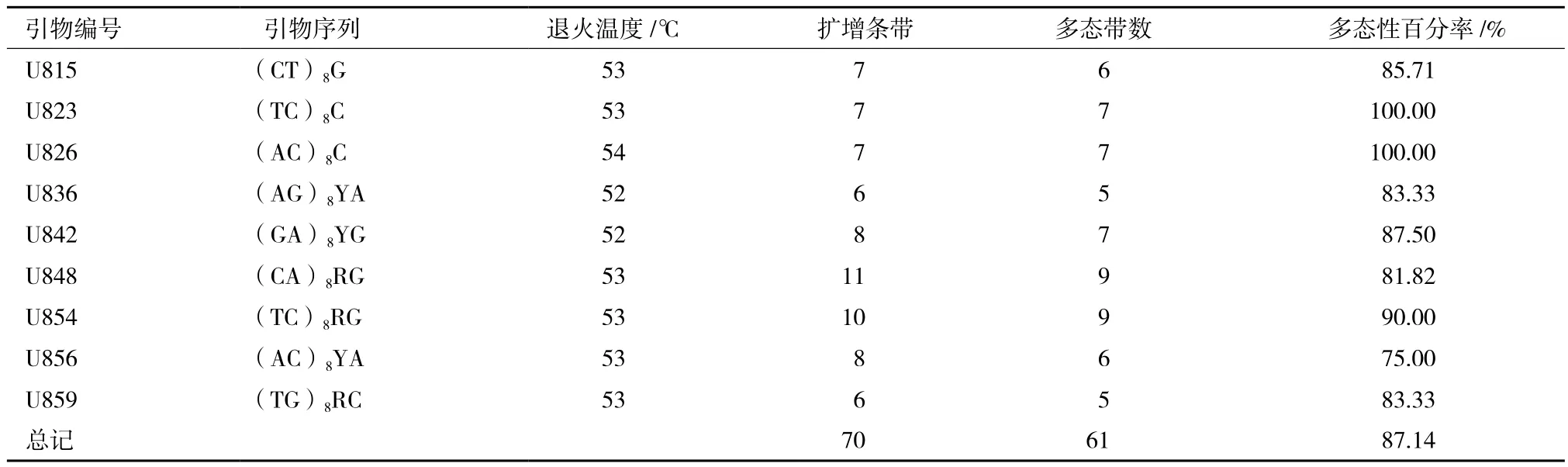

2.2 引物篩選多態性分析

隨機選擇3個試驗樣品對100個ISSR引物進行篩選,共篩選出9條清晰、穩定、多態性高的引物用于PCR擴增(表2);利用篩選出的9條多態性引物對9個不同品種的福祿桐進行PCR擴增,擴增結果見圖2。通過對9張圖譜的統計分析,PCR擴增共得到70條帶,其中多態性條帶61條,多態百分率為87.14%;其中引物U848擴增條帶數最多,共產生11條,多態性條帶9條,引物U823、U826多態性百分比達到100%,都擴增出7條帶,引物U859擴增條帶數最少為6條;各引物擴增條帶為6-11,大小一般在200-3 000 bp之間。檢測結果見表2。

表2 ISSR-PCR分析所用引物及擴增結果

2.3 品種間遺傳相似性分析

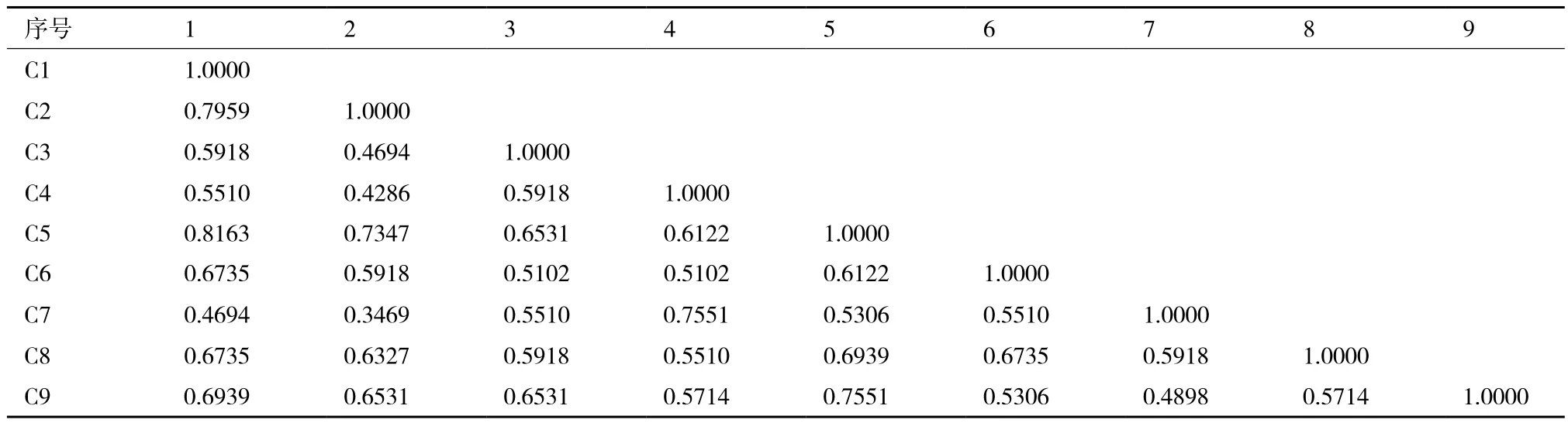

利用NTsys-pc2.10軟件得出各觀葉福祿桐品種間的相似性系數。結果(表3)表明,9個觀葉福祿桐品種間的遺傳相似性系數范圍在0.346 9-0.816 3,平均遺傳相似性系數為0.598 4;其中C1(圓葉福祿桐)和C5(黃斑圓葉福祿桐)間的遺傳相似性系數最大,達到0.816 3,其次C1(圓葉福祿桐)和C2(紅葉圓葉福祿桐)遺傳相似性系數也較高,達到0.795 9,表明它們之間的遺傳差異小,親緣性很近,而C2(紅葉圓葉福祿桐)和C7(南洋參)相似性系數最小為0.346 9,表明其遺傳差異性較大,親緣關系最遠。

表3 九個觀葉福祿桐品種間的相似性系數

2.4 品種間聚類分析

圖2 不同引物的PCR電泳圖譜(編號C1-C9同表1)

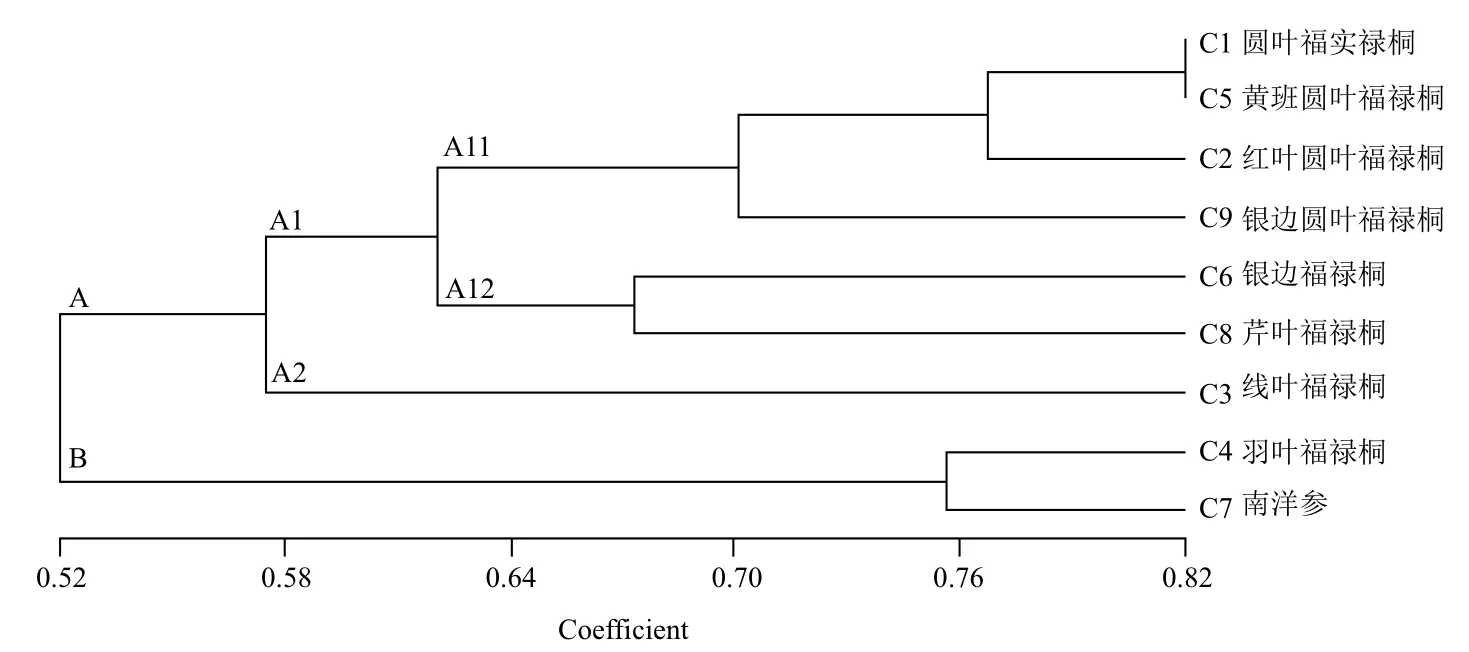

根據遺傳相似性系數矩陣采用UPGMA法對9個觀葉福祿桐品種進行聚類分析(圖3)。分析聚類圖可知,在遺傳相似性系數為0.52處,9個觀葉福祿桐品種分為A、B兩大類,A類有7個品種,C4(羽葉福祿桐)和C7(南洋參)歸為B類,相似性系數達到0.76,這兩品種間形態特征也極為相似,都為羽葉,只是葉片開裂的深淺程度不同而已,種質資源收集地也都來自廣西,可見地域差異也影響著品種間的親緣性,聚類結果顯示C4(羽葉福祿桐)和C7(南洋參)親緣性較近;A類種群在相似性系數0.57處,分支成A1和A2兩亞類,A2亞類只有C3(線葉福祿桐)一個品種,而A1亞類在相似性系數為0.63處,又分支成A11和A12兩組,A11組包括C1(圓葉福祿桐)、C5(黃斑圓葉福祿桐)、C2(紅葉圓葉福祿桐)和C9(銀邊圓葉福祿桐),其葉形和葉脈極相似,葉色稍有差異,其中C1(圓葉福祿桐)和C5(黃斑圓葉福祿桐)親緣性最近,相似性指數約為0.82;A12組有銀邊福祿桐和芹葉福祿桐。

圖3 福祿桐品種資源ISSR聚類圖

2.5 品種資源的主坐標分析

品種資源的主坐標分析和聚類分析雖然都能反應樣品的聚類情況,但它們反應的信息含量卻有所差異。從主坐標二維分布圖(圖4)可以得知,9個福祿桐品種有較明顯的分布區域,C4和C7位于坐標圖的左側,C6和C8分布于坐標圖的上方,C1、C2、C5和C9分布于坐標圖的右下方。從整體上看品種資源的主坐標分析與聚類分析結果較符合。

圖4 福祿桐品種資源主坐標分析二維圖

3 討論

ISSR是在SSR的基礎上發展起來的一種新型的分子標記,目前,ISSR已廣泛用于植物品種鑒定、遺傳作圖、遺傳多樣性及分子生態學研究[15,16]。本研究利用ISSR分子標記技術對9份觀葉福祿桐種質資源材料進行遺傳多樣性分析,從100條引物中篩選出9條穩定、多態性高的引物用于PCR擴增,共獲得70條帶,其中多態性條帶61條,多態百分率為87.14%,體現了ISSR分子標記較好的多態性;遺傳多樣性分析將9個福祿桐品種完全分開,揭示了不同福祿桐品種間的相互關系,是鑒定福祿桐種質資源親緣關系的一條有效途徑。

研究結果顯示,9個觀葉福祿桐品種間相似性系數為0.346 9-0.816 3,品種間具有較高遺傳相似性;聚類分析顯示:各品種間相似性系數為0.52時,其中羽葉福祿桐和南洋參聚為B組,其它的福祿桐品種聚為A組,各福祿桐屬植物親緣關系分化比較明顯,植株的外部形態特征相似度與其親緣關系遠近大部分相對應,其中銀邊福祿桐與芹葉福祿桐親緣關系近,兩植物外形特征差異明顯,其它福祿桐屬植物歸為同一類的外形特征都較為相似。進一步分析聚類圖可知,福祿桐屬植物遺傳背景范圍小,可推測出種源相對少,單一。聚類結果與品種間的地理來源緊密相關,從外觀形態方面比較,親緣性較近的葉形和株型存在一定的相似度,由于本研究表型性狀調查采集的數據較少,聚類結果與表型性狀間相關性并不明顯,今后可在大量調查、采集福祿桐表型性狀數據基礎上,對其表型性狀進行深入分析,通過與聚類分析結果相比較,找到能對福祿桐品種進行有效分類或鑒別的質量性狀。

福祿桐原產于太平洋諸島,由于氣候和環境因素的限制,只在我國南部的部分沿海城市引種和栽培,栽培面積狹窄,人工馴化栽培時間較短暫,而且長期以來福祿桐的繁殖方式以扦插繁殖為主,因而差異性不大;又因國內各地方引種、栽培和育種只限于當地市場好、受歡迎的品種,地域性差異,育種目標單一,導致國內福祿桐各品種間基因交流少,基因多樣性逐漸窄化,所以國內福祿桐各品種間親緣關系較近,各品種間的遺傳多樣性并非那樣豐富。在今后的馴化、栽培和育種工作中,加大引種、推廣力度,促進不同產區、種間種質資源的交流,豐富其遺傳多樣性,加大對優良新品種的選育力度,促進觀葉福祿桐生產的持續發展。

4 結論

本研究通過改良的CTAB法提取福祿桐屬植物DNA,獲得純度高、質量好的基因組DNA,符合后續的試驗標準;利用優化的反應體系對試驗所設計的引物進行篩選,獲得9條試驗所需引物,分別對9個不同福祿桐屬植物基因組DNA進行PCR擴增,共獲得70條帶,其中多態性條帶61條,多態百分率為87.14%;然后分別對PCR圖譜帶進行聚類分析,結果表明:9個觀葉福祿桐品種間相似性系數為0.346 9-0.816,各品種間相似性系數為0.52時,其中羽葉福祿桐和南洋參聚為B組,其它的福祿桐品種聚為A組,各福祿桐屬植物親緣關系分化比較明顯;最后對9個福祿桐屬植物進行主坐標分析,其結果與聚類分析基本保持一致。

[1]Zietkiewicz E, Rafalski A, Labuda D. Genome fingerprinting by simple sequence repeat(SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification[J]. Genomics, 1999, 20:176-183.

[2]楊兆起.中藥鑒別手冊(第3冊)[M].北京:科學出版社,1994:1.

[3]張國武, 鐘文斌, 烏云塔娜, 等.油茶優良無性系[J].林業科學研究, 2007, 20(2):278-282.

[4]胡松華.南洋森與福祿桐觀葉植物介紹[J].花卉, 2006, 9:32.

[5]胡一民.簡約時尚的觀葉植物—福祿桐[J].中國花卉盆景,2003, 3:24.

[6]Plunkett GM, Lowry PP II, Michele K. The phylogenetic status of Polyscias(Araliaceae)based on nuclear its sequence date[J]. Annals of the Missouri Botanical Garden, 2001, 30(1):213-230.

[7]Mitaine-Offer AC, Tapondjou LA, Lontsi D. Constituents isolated from Polyscias fulva[J]. Biochemical Syetematics and Ecology,2004, 32(6):607-610.

[8]Vo DH, Yamamura S, Ohtani K, et al. Oleanane saponins from Polyscias fruticosa[J]. Phytochemistry, 1998, 47(3):451-457.

[9]李克烈, 王榮香, 陳偉, 等.羽葉南洋參的組織培養[J].植物生理學通訊, 2007, 43(2):324.

[10]歐陽泉, 周俊輝, 陳水漸, 等.幾種盆栽植物對甲醛的凈化作用[J].北方園藝, 2012(22):57-60.

[11] 尹斌開, 龍相斌, 胡慶, 等.圓葉福祿桐組培快繁技術研究[J].現代農業科技, 2008(20):18-19.

[12] 鄒喻蘋, 葛頌, 王曉東.系統與進化植物學中的分子標記[M].北京:科學出版社, 2001.

[13] Dolye JJ, Dolye JL. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue[J]. Phytochem Bul, 1987, 9(1):11-15.

[14] 許永華, 張愛華, 金慧, 等.人參種源遺傳關系的ISSR分析[J].中草藥, 2010, 41(7):1164-1167.

[15]閆偉紅, 徐柱, 李臨杭, 等.冰草屬植物ISSR遺傳分析與評價[J].華北農學報, 2010, 25(增刊):60-64.

[16]蘇亞蕊, 劉新浩, 李鎖平.棉花種質資源多樣性的ISSR聚類分析及主成分分析[J].河南大學學報:自然科學版, 2012,42(4):401-406.

(責任編輯 馬鑫)

Studies on the Genetic Diversity of Polyscias by ISSR Marker

Zhang Guowu1Liu Xuefeng1Zhou Xinghua2Huang Tao3

(1.China Eucalypt Research Centre,Zhanjiang 524022;2. Yugan County Forestry Bureau,Yugan 335100;3. College of Landscape and Art,Jiangxi Agricultural University,Nanchang 330045)

In this study, nine species Polyscias leaves as experimental material, we analyzed the genetic diversity and relationship by ISSR markers, 9 stable and high polymorphism ISSR primers screened from 100 ISSR primers by optimized the system of PCR for Polyscias, a total of 70 bands were obtained by the polymorphic primers of 9 test specimens, including 61 polymorphic bands, the polymorphic percentage was 87.14%. The genetic similarity coefficients ranged from 0.346 9 to 0.816 3, suggesting that the substantial genetic divergence between some varieties. The clustering scheme showed that Polyscias had small differences of genetypes their genetic basis was comparatively narrow.

ISSR;Polyscias;foliage plants;genetic similarity coefficient;cluster analysis

10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2015.01.017

2014-04-29

中國林科院院基金項目(CAFYBB2012005)

張國武,男,博士,高級工程師,研究方向:森林培育;E-mail:fyzgwu@163.com

黃濤,男,碩士研究生,研究方向:園林植物栽培與應用;E-mail:htaovs2010@163.com