基于SNA的煤礦生產事故輿情傳播與管理研究*

孫曙英孫卓君

(1.西安科技大學安全管理研究所,陜西省西安市,710054;2.教育部西部礦井開采及災害防治重點實驗室,陜西省西安市,710054;3.西北大學新聞傳播學院,陜西省西安市,710127)

基于SNA的煤礦生產事故輿情傳播與管理研究*

孫曙英1,2孫卓君3

(1.西安科技大學安全管理研究所,陜西省西安市,710054;2.教育部西部礦井開采及災害防治重點實驗室,陜西省西安市,710054;3.西北大學新聞傳播學院,陜西省西安市,710127)

針對大數據背景下煤礦生產事故輿情傳播的特性,選取云南曲靖市煤礦透水事故為例,從社會網絡分析(SNA)的角度分析了煤礦事故輿情傳播的網絡結構,使用UCINET軟件從原始數據轉換后的關系矩陣中得出輿情網絡圖譜,并從節點中心性、網絡平均路徑、凝聚系數和結構洞4方面對煤礦事故輿情傳播的特征進行了分析,針對煤礦事故輿情的控制與管理提出了建議,以求從源頭上弱化煤礦事故網絡輿情的不可控性。

社會網絡分析 關系矩陣 網絡結構 輿情傳播 煤礦事故

近年來,移動互聯、社交網絡、電子商務等極大地拓展了互聯網的邊界和應用范圍,各種數據迅速膨脹、變大,世界已然進入到了大數據時代。大數據時代的到來,為輿情的傳播拓展了一個全新的陣地——互聯網,這個被稱為 “第四媒體”的網絡媒體在各種突發事件的信息傳播上表現出了強大的影響力。形形色色的突發事件信息以互聯網為平臺,通過新聞跟貼、論壇發貼、微博或微信轉發等方式迅速形成網絡輿情,并經由網絡傳播產生發散和衍生效應,促使社會情緒合流、快速共振后形成突發事件的網絡輿情危機。原本就是事故多發頻發、倍受社會各界關注的煤炭行業,在大數據時代背景下,在新媒體傳播環境下,煤礦事故的輿情傳播也呈現出了新的特征,輿情信息的處置已經成為煤礦生產事故管理極為重要的內容,這對煤礦災害輿情傳播的研究提出了新的要求。從2010年山西霍州煤電礦難、2012年山西王家嶺煤礦透水事故、2012年四川攀枝花肖家灣煤礦 “8·29”瓦斯爆炸、2013年湖南益陽市安化縣洞天村煤礦地質災害和2014年云南曲靖“4·7”、“4·21”等典型礦難的輿情治理中可以看出,煤礦生產事故的輿情傳播及其治理面臨著越來越多的困難和挑戰。

網民在互聯網中交換或分享有關煤礦事故的信息,并通過互動關系動態地影響著信息傳播的路徑、速度及變異性等,形成復雜互動的社會網絡。因此,本文試圖采用社會網絡分析方法(Social Network Analysis,簡稱SNA)對云南曲靖“4.7”和“4·21”兩起煤礦生產事故信息傳播網絡的拓撲結構進行測度,分析該輿情網絡的整體結構、內部子結構和個體結構,揭示煤礦事故輿情網絡傳播的結構特征與動力機制,把握煤礦生產事故網絡輿情傳播演變規律,為更大范圍和更復雜的煤礦災害突發事件網絡輿情管理提供理論和實踐參考。

1 社會網絡分析方法概述

社會網絡分析是研究一個社會網絡中的整體或部分的結構特征和該網絡成員相互之間關系的一整套理論、方法和技術。社會網絡分為微觀自我中心社會網絡和宏觀整體社會網絡。自我中心社會網絡分析是個體(個人或組織)如何通過一個網絡(現實空間或虛擬空間)建立關系、獲得資源,并發現網絡節點之間的差異和成員間的互動頻率等,揭示網絡規模、關系的類型、關系的強度等,研究的是社會個體的關系;而整體社會網絡分析是社會網絡中行動者通過已有的這種關系進行互動交流產生信息的流動并形成一定的能量,影響除行動者以外的參與者,其衡量的是社會網絡的整體結構。本文從整體社會網絡視角進行分析,選取了反映網絡整體結構特征的指標,常用的有網絡密度、網絡平均路徑長度、節點中心性、聚集程度、結構洞等,其中前4個指標是整體結構測度,最后一個指標是位置角色分析。

2 基于SNA的煤礦生產事故輿情網絡結構特征分析

2.1案例回顧

2014年4月,云南曲靖市先后發生了“4·7”和“4·21”兩起煤礦生產事故。4月7日凌晨,云南曲靖市麒麟區東山鎮下海子煤礦發生透水事故,幾分鐘后,官方微博 “央視新聞”就發出第一條消息,緊接著就有地方性網絡媒體 “云南網”、“廣州日報”和大量網友在微博中評論轉發,粗略統計,一天后微博的轉發評論量達到500多條,此時,該事件被較多群體獲悉,形成一定輿情熱度。在輿論的監督下,曲靖市政府啟動了應急預案,成立了事故救援指揮部。面對眾多記者的跟蹤報道,4月17日下午,云南曲靖下海子煤礦透水事故救援指揮部發布消息,稱遇害人員的數量有增無減。4月21日凌晨,中國獨家報道的記者從云南省曲靖市富源縣政府了解到,富源縣后所鎮紅土田煤礦發生瓦斯爆炸事故,14人被困井下。由一起事故增加為兩起事故,曲靖煤礦事故這一敏感詞的關注度飆升。當天上午8時,鳳凰視頻發布新消息,稱找到了13名遇難者的遺體,直接經濟損失達到1498萬元。頓時輿論嘩然,各大新聞網站、視頻網站等相繼開始報道,QQ、微信等個人空間、微博、博客開始轉載轉發評論,社會各界開始聲討筆伐,輿情達到空前高度。在民眾輿論的壓力和媒體好奇心的驅使下,官方對云南曲靖 “4·7”和 “4 ·21”煤礦重大責任事故展開了密集調查,5月7日最高人民檢察院對11名涉嫌玩忽職守、濫用職權的國家機關工作人員進行正式立案偵查。

這起煤礦生產事故信息的傳播路徑可簡要概括為:央視新聞微博首發→網站轉載→網友轉帖、評論→全國多家媒體關注→網站設立專題→中央媒體發力→官方回應→媒體評論→媒體繼續報道→網友再議→部分媒體后續報道。媒體在煤礦事故信息的傳播中發揮了充分優勢,通過文字、圖片、視頻等形式在移動手機、電視、互聯網等多個平臺傳遞信息。積極迎合社情民意的需求挖掘信息源,將事件的不同關注層面細化分類。

2.2案例事件輿情網絡結構特征分析

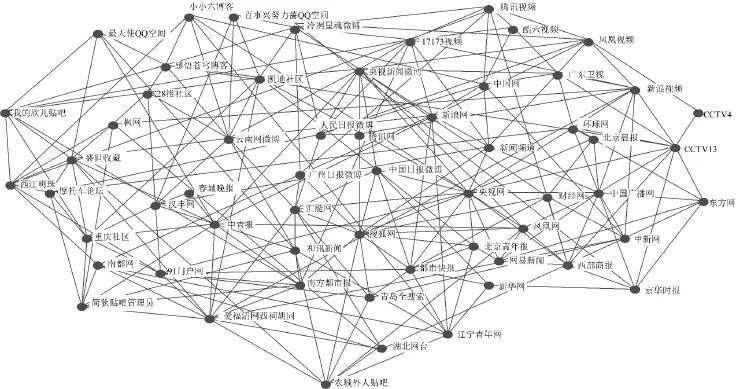

鑒于煤礦生產事故輿情在網絡空間中主要通過新聞網站(政府、商業、國外、地方新聞網站)、時事論壇、BBS及網絡社區、個人空間等進行信息發布和傳播,以上述兩起煤礦事故信息傳播為例,在傳統媒體和新媒體中交叉選取了60個節點,如表1所示,通過搜索信息傳播的來源,確定兩兩節點之間是否具有轉發關系,若節點與節點之間有關系則用 “1”表示,反之則用 “0”表示,并將其關系矩陣導入Ucinet軟件生成輿情傳播網絡關系,如圖1所示。

表1 云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社會網絡節點

圖1 云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社群圖

2.2.1網絡密度分析

密度旨在匯總節點n之間實際存在的連接數L(實際圖的連接數)與最大可能存在的邊的連接數n(n-1)/2(完備圖的連接數)的比重,即網絡密度,公式為:

式中:D——網絡密度;

L——實際存在的連接數;

n——匯總節點。

該指標能夠測度社會網絡成員之間信息傳播的互動程度。結點之間連線越多,圖的密度越大。由60個傳播節點組成的云南曲靖 “4·7”和 “4· 21”礦難輿情社會網絡的密度為0.1915254。因為每個行動者維持關系都要消耗時間和精力,他能維持的關系是有上限的,所以整個圖的密度會隨著節點的增多而降低。實際網絡圖中能發現的最大密度是0.5。因此密度0.1915254表明云南礦難輿情社會網絡節點之間存在緊密的信息交流。

2.2.2網絡平均路徑長度

由于所建立的云南曲靖礦難社會網絡是一個不完全連通的網絡,在具體分析中突發事件輿情社會網絡的路徑長度為該網絡所有存在路徑相連的結點之間的平均最短距離。通過Ucinet軟件對云南曲靖礦難輿情社會網絡的平均路徑長度進行分析,得出云南曲靖礦難社會網絡的平均路徑長度為2.020,說明在云南曲靖礦難社會關系網絡中,只要經過2個傳播節點,任意兩個傳播節點之間就能進行相互交流;基于平均路徑長度的凝聚力指數為0.577,該指數與網絡的凝聚力成正比,值的大小范圍為 [0,1],凝聚力指數越靠近1,表明該網絡越具有凝聚力。因此,可以判斷云南曲靖礦難網絡的凝聚力處于中等偏上水平。

2.2.3中心性分析

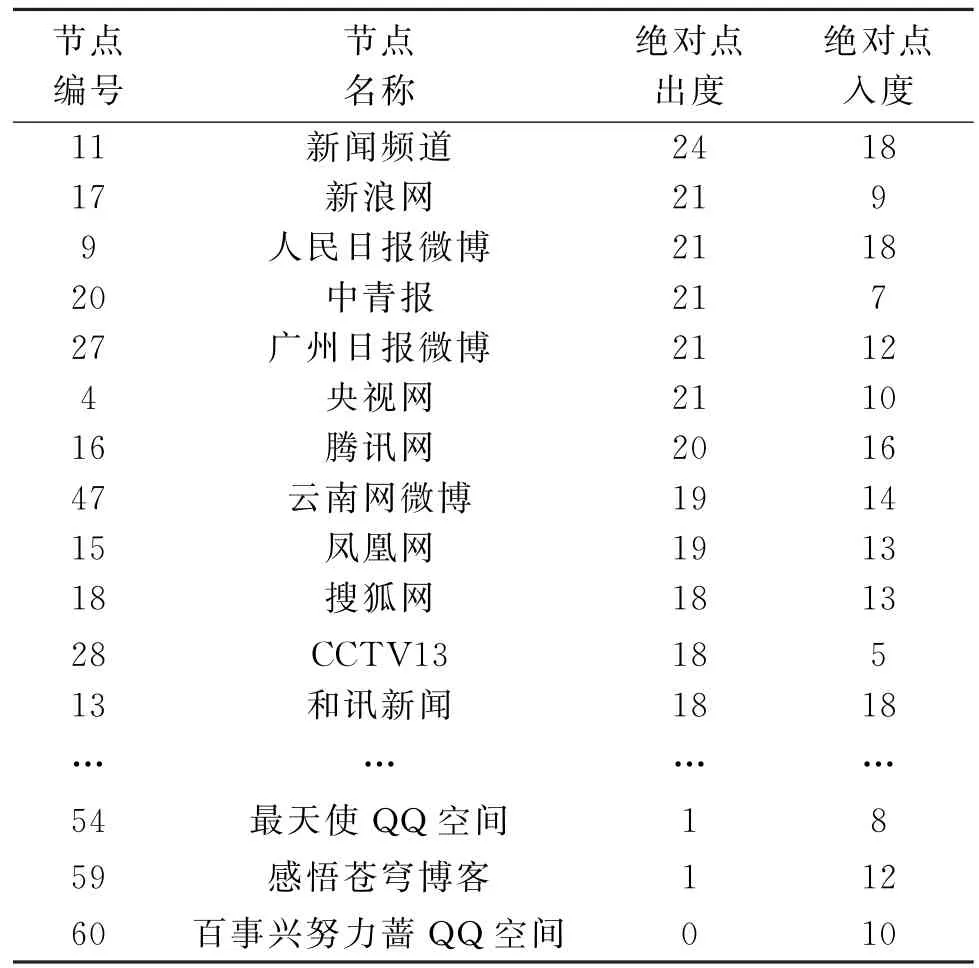

(1)點度中心性。一般情況下,點度中心性高的行動者在社會網絡中處于核心地位,其影響力大,能夠直接或間接影響甚至控制其他結點成員之間的活動;反之,點度中心性較低的行動者在網絡結構圖中處于邊緣地位,其影響力不大甚至不構成影響。通過中心性分析可以對結點成員的權力進行量化研究,從而找到社會網絡中的核心結點和邊緣結點,更好地認識社會網絡的特性。表2是云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社會網絡點度中心性測度的結果。

從表2可知,在云南曲靖礦難輿情社會網絡中絕對點出度的最大值為24,是第11號節點 “新聞頻道”,說明其信息來源較廣,能夠接收到更多煤礦事故的信息;絕對點入度的最大值為18,是11號、9號和13號節點,說明了 “新聞頻道”、“人民日報微博”、“和訊新聞”在網絡中較活躍,其他節點與這3個點的互動較頻繁,所以這3個節點在網絡中處于核心地位,其行為會影響到其他節點的行為;點度中心性排名比較靠后的傳播節點處于邊緣地位,很少與其他節點進行交流,互動性不好。

表2 云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社會網絡點度中心性測度

(2)中間中心性。中間中心性旨在衡量一個節點起到橋梁作用的大小,一個節點的中間中心性高,說明該節點出現在很多其他節點的最短連線上,也就意味著越多的節點必須經由該節點聯系。云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社會網絡的中間中心性見表3。表3數據表明,在云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社會網絡中,13號節點的中間中心性值最高,位于多個其他節點的最短路徑上,故 “和訊新聞”在該網絡上起到了橋梁的作用,多個其他節點對它具有較高的依賴性,因此使得 “和訊新聞”這一網絡成員控制信息流動的權利更大。

表3 云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社會網絡的中間中心性

(3)接近中心性。接近中心性考察一個點傳播信息時不靠其他節點的程度。當行動者越是離其他人接近,在傳播信息的過程中就越是不依賴其他人。因為一個非核心成員必須通過其他人才能傳播信息,容易受制于其他節點。因而,如果一個節點與網絡中其他各點的距離都很短,則該點是整體的重心點。“4·7”和“4·21”云南礦難輿情社會網絡的接近中心性見表4。從表4可知,編號60的節點排名第一,其接近中心性的點入度為174,指向該點的邊數是174,代表它發布的信息傳遞到其他所有點的距離之和為174;而接近中心性的點出度為3540,由該點出發的點的邊數是3540,代表它獲取其他所有點信息的距離和為3540;60號節點發布信息容易但獲取信息就很困難。根據節點從發布信息到其他節點的難易程度,排列前3的節點依次是 “百世興努力薔QQ空間”、 “農城外人貼吧”和 “28推社區”。根據節點從其他節點獲取信息的難易程度,排列越靠上的節點數值越大,獲取信息越困難。排列越靠下的節點數值越小,獲取信息越方便。

表4 “4·7”和“4·21”云南礦難輿情社會網絡的接近中心性

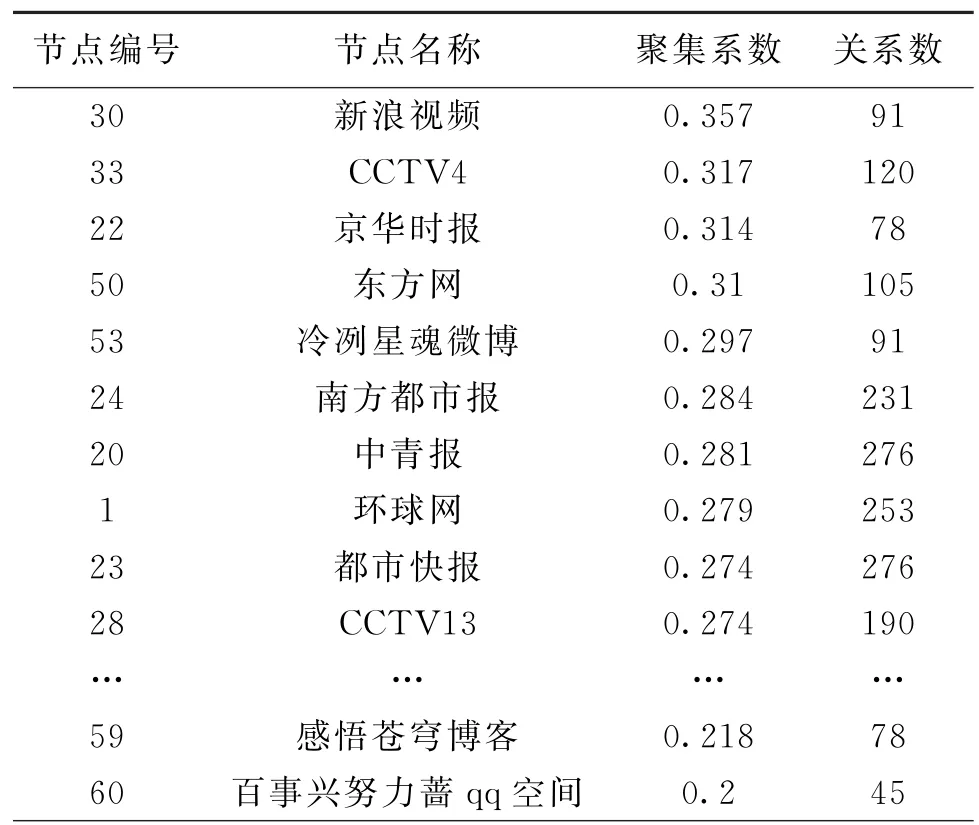

2.2.4聚集系數分析

整體網絡的密度越大,聚集系數越高,意味著網絡中的聯系越緊湊,網絡中各節點之間的彼此連接稠密,網絡對節點的態度、行為、觀念等產生的影響也越大,各類信息、知識、技術等資源在整個網絡中可以通過暢通的連接渠道達到廣泛的傳播。表5是采用Ucinet軟件對云南曲靖“4·7”和“4 ·21”礦難輿情傳播整體網絡進行聚集系數測度的結果。

表5數據顯示所有節點網絡聚集系數的平均值為0.235,簡稱為加權聚集系數。聚集系數大于0,反映了云南曲靖礦難輿情的傳播在整體網絡中存在一些緊密的小團體,但這些小團體與小團體間的聯系不強,所以網絡加權聚集系數值不太高。對關系矩陣做細致觀察,不難發現一些排在后面的節點與排在前面的節點聯系較為松散,主要表現為云南曲靖礦難輿情社群圖中大部分節點之間的聯系并非直接聯系,而是經過了很多個節點的傳遞后才存在的聯系,導致節點之間較分散,連接相對較弱。因此,選取的60個行動者(網民或民間組織或網媒等)對云南曲靖礦難事故輿情的關注度并不是高度集中的,雖然這60個網絡成員對于礦難事件的發布都有參與,但傳播最終達到受眾目標較慢且形成的傳播效果不顯著,所以網絡聚集程度和傳遞性整體不理想。

表5 云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情網絡聚集系數

2.2.5結構洞測度

結構洞是指兩個關系人之間的非重復關系,彼此之間存在結構洞的兩個關系人向網絡貢獻的利益是可累加的,而非重疊的,即充當結構洞的用戶可以把另外兩個互相沒有聯系的用戶聯系到一起,起到一個橋梁作用。結構洞的位置優勢對信息共享具有重要意義。結構洞測度包括有效規模、效率、限制度、等級度、中間中心性等衡量指標的測量。一個節點的有效規模等于該節點構成的最大范圍的網絡實際規模去除其中的冗余部分。一個節點的效率等于該節點的有效規模與實際規模之比。網絡節點的效率越高,則該節點對該網絡中其他節點的影響程度越大。一個節點受到的限制度越小則意味著這些節點占據結構洞越多,不易受控于其他節點,獲取資源方便且獨立。等級度衡量限制度在多大程度上集中于一個節點上。

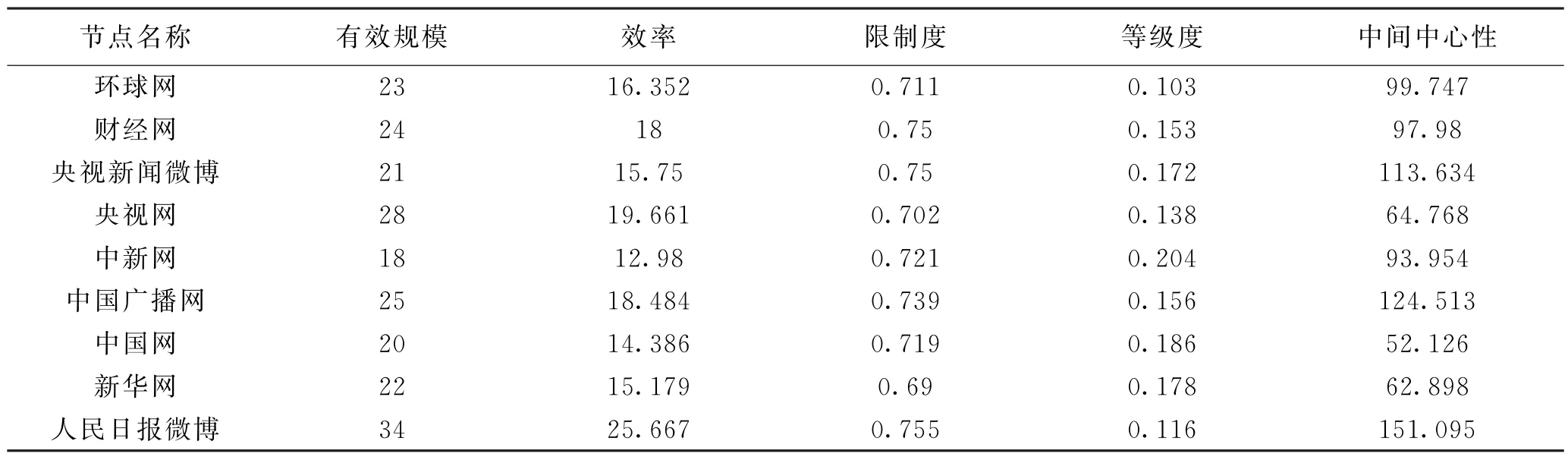

表6 云南曲靖 “4·7”和 “4·21”礦難輿情社會網絡結構洞分析

表6是云南曲靖“4·7”和“4·21”礦難輿情社會網絡結構洞分析結果。有效規模排名前三位的依次為 “人民日報微博”、“央視網”、“中國廣播網”,有效規模值分別是34、28、25。反映了其實際網絡規模大,在云南曲靖礦難輿情網絡中處于核心地位。效率排名前三位的分別為 “人民日報微博”、“央視網”和 “中國廣播網”,可見效率與有效規模在實際規模一定的條件下正相關,節點的效率越高則其本身的行為對其他節點的影響越大。限制度是反映節點的獨立性程度的指標,該值越小,在網絡中占據的結構洞越多,即占有的非冗余資源越多,對其他節點具有較強的控制力。

3 煤礦生產事故輿情傳播控制與管理建議

以上研究分析表明,煤礦生產事故的輿情傳播網絡呈現互動網絡狀結構。網絡整體密度與信息流通效率和關聯程度較高,同時也體現出多中心多主體結構特征。結構洞的存在表明間接關系在信息傳播過程中發揮重要作用。目前,煤礦生產事故的社會關注度越來越高,一旦發生事故,輿情就會通過網絡媒體快速傳播,在社會上引起強烈反響,其中有些網民可能會借機發布偏激言辭,宣泄自己的不滿情緒,形成極端觀點,甚至出現虛假信息,使礦難輿情信息的傳播真假難辨,嚴重干擾公眾對礦難事件的理解,也加大了煤礦生產事故的善后處置難度。因此,政府和煤礦企業必須針對煤礦生產事故的輿情傳播新特點,把握關鍵環節,加強輿情的控制與管理。

3.1煤礦生產事故輿情傳播控制建議

(1)發揮處于核心地位意見領袖的作用。在煤礦生產事故網絡輿情傳播過程中,選擇合適的時間、恰當的傳播媒介,引入意見領袖等輿情引導者,通過對礦難事件中微博形成的輿情信息進行干預和引導,來改變網絡節點對信息的轉發、相互之間的關注以及對社會網絡的評論,減少謠言的傳播,遏制負面輿論的發展。

(2)挖掘具有橋梁作用的網絡行動者。當一個群體與另一個群體很少發生關系,這時就要重視處于兩群體之間的橋梁成員。該建議的提出是基于云南曲靖礦難輿情網絡中間中心性較高的成員具有很好的與其他成員的溝通潛力,故此應充分挖掘出橋梁作用的成員,并將其在線上或線下進行聚攏和集合形成一個橋梁群體,進而就能夠打通原本兩兩互無關系的群體,將真實的、正能量方面的消息傳播到一些較為封閉的群體,防止虛假信息的傳播。

(3)兼顧處于邊緣地位的網絡成員。通過測度云南曲靖“4·7”和“4·21”煤礦生產事故輿情網絡結構的接近中心性,發現接近中心性的點入度和點出度最大值是60號節點,60號節點是個人輿論平臺,所以此時它扮演的角色是公民記者,起到一定的輿論引導作用。點出度最大說明該網絡成員獲取信息較困難,此時它處于邊緣地位。所以,忽略這些邊緣地位的網絡成員是不明智的,可見有其短必有其長。

(4)定位跟蹤存在結構洞的網絡成員。為數不多的網絡行動者占據了煤礦生產事故輿情網絡中最有優勢的部位,掌握了在這個網絡群體當中的話語權,通過他們能使信息更快更完整的散發出去,網絡中的其他參與者和行動者都會收到信息的傳遞。定位跟蹤這些網絡成員,有利于從源頭把控輿論的導向,掌握輿情的主動權。

3.2煤礦生產事故輿情管理建議

(1)重視輿情作用,加強監測預警。輿情引導在煤礦生產事故的處置中作用巨大,必須善待媒體、善用媒體,巧妙地借助輿情的作用化危為機。要建立有效的網絡輿情監測和預警機制。在輿情監測環節,可以引入第三代語義網技術。在輿情預警環節,因輿情的形成需要一個過程,目前有很多證券公司采用精密軟件抓取主要財經媒體的市場觀點,形成一個 “輿情指標”,通過智能識別提取相關信息并判斷每篇文章對市場的觀點,將每篇文章的觀點分為幾大類,并賦予每類不同的權重,將權重匯總,統計出市場整體傾向。煤礦生產事故的輿情預警應當模仿證券公司的做法。

(2)抓住第一時間,發揮首因效應。煤礦生產事故的社會關注度極高,在煤礦事故發生之初政府和煤礦企業就要及時發聲,先入為主,贏得話語權,公布事故真相,正確引導輿情,避免受眾產生錯誤的第一印象。受眾最初接觸到的信息和最后接收到的信息對其產生的印象較大。要制造和挖掘正面的網絡輿論,并將其盡可能的堆放在一個關鍵的時間節點上,這個關鍵的時間節點主要集中在輿情傳播階段的始末即輿情爆發期和消散期。政府可以建立新聞發言人制度,利用新聞發布會第一時間澄清事實和給出合理解決方案。

(3)主動真誠對話,避免鴕鳥思維。煤礦生產事故的輿情應對切忌沉默不語,沉默即等于認可。對于政府和煤礦企業來說,如果不主動出擊,任由煤礦生產事故的危機輿論自然發展,事件很快就會失控,很容易陷入被動局面。所以政府應盡量利用自己的權威地位和相對充裕的信息資源給予網民幫助,將各種小道消息和不良謠言及時化解,消除公眾的疑慮,對事故處置中體現出的人性光輝給予認可,也可在微博上設置答疑專欄,借此樹立親民形象。還可通過引入信訪對話機制緩解與民眾的矛盾,對受害者提出的信訪事項,舉行公開聽證,通過答疑辯論、共同商議化解民眾與政府的矛盾,從而降低負面輿論。

(4)設置開放性議程,轉移網民焦點。在云南曲靖“4·7”和 “4·21”礦難事件輿情潛伏期,由央視或其他主流媒體主導,設計討論議程,開放公眾討論,通過放大對煤礦行業操作陋習和安全系數低的礦井設備的討論,喚醒社會強化煤礦作業安全的意識,征詢公眾對煤礦安全監測和應急反應機制方面的意見和建議,這樣不僅可以把公眾情緒從對礦難批評宣泄牽引到更具有建設性的方向,也在一定程度上弱化了負面輿論能量,公眾在感受到參與的尊重后會自發轉移焦點,形成網絡上傳遞正能量的勢力。在煤礦生產事故輿情應對中,應廣泛借鑒這一做法。

(5)重視網媒應用,挖掘民間力量。在煤礦生產事故的輿情管理控制中,網絡媒體作為大眾輿論場可以采用多種方式進行積極主動的輿論引導,這樣可以有效地從正面引導煤礦生產事故輿情的傳播,化解公眾對礦難的怨氣,使公眾冷靜、理智地看待煤礦災害事故,為妥善處置煤礦生產事故營造良好的氛圍。

[1] 金鑫,李小騰,朱建明.突發事件網絡輿情的演變機制及其情感性分析研究 [J].現代情報,2012(12)

[2] 石彭輝.基于社會網絡分析的網絡輿情實證研究[J].現代情報,2013(2)

[3] 林聚仁.社會網絡分析:理論、方法與應用 [M].北京:北京師范大學出版社,2009

[4] 黃攸立,熊宇.基于社會網絡分析法的區域創新環境關鍵要素識別 [J].北京郵電大學學報(社會科學版),2010(2)

[5] 喻國明.中國社會輿情年度報告[M].北京:人民出版社,2011

[6] 董亞倩,鄧尚民.基于社會網絡分析的網絡輿情主體挖掘研究[J].情報資料工作,2011(6)

[7] 康偉.突發事件輿情傳播的社會網絡結構測度與分析——基于“11·16校車事故”的實證研究 [J].中國軟科學,2012(7)

[8] 姜珊珊,李欲曉,徐敬宏.非常規突發事件網絡輿情中的意見領袖分析[J].情報理論與實踐,2010(12)

[9] 周乾憲.突發公共事件網絡輿情的生成機制——以“武漢水污染事件”為例[J].新聞愛好者,2012(14)

[10] 陳麗芳.重特大礦難事故網絡輿情研究[J].煤炭技術,2012(7)

Study on public opinion dissemination and management of coal mine disaster based on the SNA

Sun Shuying1,2,Sun Zhuojun3

(1.Safety Management Research Institute of Xi'an University of Science and Technology,Xi'an,Shaanxi 710054,China;2.Key Laboratory of Western Mine Exploitation and Hazard Prevention,Ministry of Education,Xi'an,Shaanxi 710054,China;3.School of Journalism&Communication of Northwest University,Xi'an,Shaanxi 710127,China)

Aiming at the characteristics of public opinion dissemination of emergency under the background of big data,taking coal mine flooding events of Quqing of Yunnan province as instance,network structure of public opinion dissemination of coal mine disaster was analyzed from social network analysis(SNA)way.Network spectrogram of public opinion was obtained from relation matrix transformed from original data using the UCINET software,the characteristics of public opinion dissemination of coal mine disaster were analyzed in detail from node centricity,average path from the node,condensation coefficient and structural holes.The suggest directing at the control and management of public opinion of coal mine disaster was proposed in order to weaken the uncontrollability of public opinion of coal mine disaster from the source.

social network analysis,relation matrix,network structure,public opinion dissemination,coal mine disaster

TD791

A

孫曙英(1965-),男,山西屯留人,西安科技大學能源學院博士研究生。

(責任編輯 張艷華)

國家自然科學基金項目(71273208,71271169),博士學科點專項科研基金項目(20126121110004)