文化創新:城市、空間與經濟復興

張晗

文化創新:城市、空間與經濟復興

張晗

近年來,文化創新不僅成為文化產業發展的動力與支點,更在世界范圍內成為帶動城市經濟復興和轉型升級的重要表現,其影響已遠遠超出文化產業本身。城市的科技進步、景觀更新、公共文化等諸多領域皆需要活躍而系統的文化創新。來自理論和實踐的證據均顯示,增加知識儲備、鼓勵個體創新和加大研發投入是培育創新文化的有效路徑。

文化產業;文化創新;城市;經濟復興;創新文化

創新是人類行為的一種動態力量,是心理學家、社會學家、藝術理論家等許多領域學者關注的主題,但只有涉及創新資源及隨后產生的技術變革動力時,創新才成為經濟學討論的話題。而城市,從其最早起源來看,創造了諸如藝術、思想、時尚和生活方式等方面的文化,并且在很大程度上促進了高水平的經濟增長,盡管二者未必總是或必然地同時發生。21世紀的第一個十年,世界范圍內文化創新與經濟發展的融合已逐步走向深入,這也是當代城市化進程的顯著特征之一。

一、文化產業促進城市轉型升級

城市在文化和經濟活動中扮演著特權角色。艾倫·斯科特(Allen Scott)在研究文化產業與城市經濟時,為我們提供了這樣一些觀點:文化經濟促進了地方市場對傳統經濟的重大轉變,政府部門開始重視文化的經濟價值,文化經濟致力于發展當地的文化資源并吸引越來越多的游客,更重要的是吸引投資者和高技能的勞動力,發展文化經濟的方式多種多樣,地方市場的經濟發展戰略對于政府政策的制定有很大幫助。

文化產業是知識經濟高級階段的主要智力形態,美國許多城市的興衰過程、政府振興城市的經驗措施以及我國一些城市的競爭力變化均表明,未來城市的競爭越來越取決于文化產業的發展。文化產業對城市發展的意義主要體現在三個方面:產業結構、景觀更新和公共文化。

文化產業首先帶來城市資產的變遷,這些資產包括經濟集群(CBD)、消費城市和后工業后現代主義的城市文化經濟,繼而導致了新型城市的出現,一個新的區域空間的崛起,即城市的符號象征和話語組成的創意都市。建立一座城市取決于人們如何來組合傳統的經濟因素,包括土地、勞動力和資金,但是它也取決于人們如何熟練地操縱關于拒絕和權利的象征性符號語言。這些符號語言在國家甚至是全球的水平上推銷其所代表的城市。

發展城市的符號經濟包括勞動力培養再造、吸引各類投資、提高公益投入。符號經濟的發展可能并不能改變企業界從事貿易的方式,但是它促成了城市的發展、創造了龐大的勞動力、改變了消費者的思維方式。符號經濟統一了財政、勞動力、藝術、表演和設計這些重要的因素。在文化產業的就業上顯示出一種不可抗拒的趨勢:人口集中在大型城市。美國文化產品制造部門的300多萬雇傭人口中有超過100多萬集中在首都及大城市,在這些人中又有絕大多數集中在紐約和洛杉磯。

文化產業對城市景觀的影響體現在大型購物中心、餐廳、咖啡廳、俱樂部、劇院、藝術館等等的外形轉變。文化已經作為建構空間的手段,在所有的城市中都擁有更多用視覺表現的藝術形式與文化活動。通過給有特色的文化群體提供進入相同的公眾空間的機會,它們將分散獨立的視覺形象和文化實踐作為公共文化的一部分。

當文化產業產生空間聚集時,對城市發展的作用也是不容忽視的:鞏固形象、吸引力和市場地位,促進文化和藝術的“主人翁”方式,鼓勵創意與革新,為舊筑和遺棄區尋找新的用途,支持文化差異和文化民主。文化集群在文化創新和城市經濟復興中的作用在于,為創意工作創造本土氛圍,吸引創意工作者,宣傳品牌形象,傳遞市場優勢的符號價值。

文化產業為城市帶來的另一個好處是公共文化的建構。文化作為建構空間的手段,賦予有特色的文化群體提供進入公共空間的機會。新的建構城市是綜合統一的,將分散獨立的視覺形象和文化實踐作為公共文化的一部分。文化也可以被用來建構有個性的地產空間,藝術家本身已經成為建構空間的一種文化手段。誰占據了公共空間,常常由文化身份和地理學意義上的社會團體共同協商決定。城市中的每一個地區都以不同的視覺消費形象提供給不同的顧客。

二、文化創新帶動科技進步與經濟復興

智力與文化資源是城市可持續發展、強化城市形象、增強市民榮譽感的關鍵要素。城市文化是集體智慧、想象和創新的根本體現。許多創造性活動聚焦于城市空間的文化改造和藝術創造環境日新月異的變化,從而制造一種獨一無二的文化體驗。城市擁有世界頂尖的高等學府和絕大多數的科研工作者,許多科研活動在大城市區域集中開展。諸如美國硅谷、英國劍橋、德國巴登符騰堡州和西班牙的加泰羅尼亞均證明了空間地點起到了關鍵的催化作用,城市的空間場域使得創新資源要素產生了更高的價值。知識增長、創新集群、科學園區以及城市吸引的科研院所、創新企業、商業孵化、本地組織、服務機構之間相互合作和強大的合作網絡,大大鞏固了當地的創新活動。在德國,魯爾埃姆歇公園為埃姆舍爾河地區的城市發展和生態更新起到重要作用。保護和加固工業遺址、埃姆舍爾地區的景觀美化、埃姆舍爾河的生態重建和水體保護使得當地的環境大大提升,產業和服務活的常態的高質量評價,受污染的地區被隔離和重新利用。通過提升品質與吸引力,“在公園里工作”在該地成為可能。

科學和技術的創新與財富更替直接關系著城市的經濟穩定性。新墨西哥州擁有美國人均數最多的科學家,這歸功于洛斯阿拉摩斯國家試驗室,但科學家所做的研究與產品市場和商業發展相去甚遠。換句話說,波士頓和舊金山具有雄厚的科學基礎,從而吸引了公司和機構,反過來創造了財富并吸引了更多頂尖的科學家,顯示出教育—科研—創新體系的強大作用。對于從科技中尋找財富增長的城市來說,大量私人研究機構和發展型實驗室可帶來巨大的好處。

許多城市采用了激勵創新的政策,發展科技城市需要加強對特定需求和科研創新的大力支持,特別是高校和商業的合作。2007年德國柏林與周邊勃蘭登堡地區一同研究未來發展策略,最終確定收益領域包括生物科技、醫藥技術、能源與交通技術、網絡通信與新媒體、視覺技術,并優先支持新材料、產品與自動化、環保技術和安全技術,對于創新支持的考量更多傾向于有實力的私營部門特別是中小企業開展科研和知識傳遞。英國的科技城市,紐卡斯特、約克、布里斯托爾、伯明翰、曼徹斯特、諾丁漢,成為將英國最好的創意概念轉化為產品和服務的地方。曼徹斯特在城市政策的指引下,成立了曼徹斯特知識資本聯盟,將公共部門、私人領域、學術界和醫療界的專家和資源聚集起來,僅曼徹斯特中心區就有800家知識型產業公司,雇傭了超過全英國生物技術部門總和的勞動力。

創新包含了以新的眼光和視角來看待事物。以本土特色和以人為本的創新有助于城市形象強有力的、徹底的轉型。2012年波特蘭州和俄勒岡州加入了奧巴馬政府的雙倍出口計劃。波特蘭州的綠色經濟在美國處于領先地位,其出口占整個地區經濟產值的18%,在美國100個大型城市中排名第三。2011年市長和波特蘭發展委員會組織當地的企業、經濟組織和大學校長共同探討當地經濟的優勢,在全球中的位置和發展機遇。結果表明,占當地出口一半以上的計算機和電子優勢部門出口不足,包括清潔能源和軟件。基于上述發現,大波特蘭公司根據當地經濟發展戰略,聯合政府、企業和非營利組織首腦擬定了一系列出口計劃。他們提出了“我們建設綠色城市”的口號來宣傳當地的綠色經濟以適應全球范圍內迅速發展的城市化建設。

創新往往發生在并支持那些處于劣勢但努力自救的社區。文化熏陶著城市經濟,使得城市空間有歸屬感、自豪感和吸引力。相關統計顯示,文化產業為歐洲GDP貢獻了超過3%的份值,提供了5%的就業,文化驅動下的旅游業貢獻了歐洲GDP的5.5%。歐洲作為大門的第一世界吸引了世界上55%的觀光客。城市空間高品質的文化旅游成為有鑒賞力的游客的選擇。

美國是一個創新精神十分活躍的國家,但美國學者認為這種創新精神近幾年來有所衰退。美國經濟面臨著嚴重的國際債務問題,美國消費者并不愿意放棄諸如中國等國家廉價的產品,因此,為了減少交易赤字,增加美國出口勢在必行。這就意味著美國那些精明的、具有創造力并敢于冒險的企業家必須促進相關創新活動以產生大宗的具有拉動經濟效應的貿易活動。過去,美國在出口移動電話、電腦和信息科技產品等方面十分成功,而這些產品無疑是長期的高密度的創新活動的結果。創新不僅幫助增加國際市場的產品出口,減少國際債務,促進經濟增長,更加有利于推動社會進步。

美國波士頓的科研領域是經濟復蘇中最遲的一部分,從早期美屬殖民地的最大城市到19世紀世界造船和航海中心,再到現如今生物技術和創新實驗中心的地位,其發展與舊金山得益于迷人氣候、風險投資文化和樂衷創新有些類似。波士頓地區的核心資源是哈佛大學和馬薩諸塞州科研中心,還包括諸如波士頓大學等發展特殊技術的高校。硅谷的生態系統包含了一個行星系統,擁有強大的重力吸引創業者、小型組織、行星和衛星。硅谷作為太陽,可惠及包括歐洲大陸在內的廣闊范圍,并引領波士頓的高科技產業。硅谷及其所在的波士頓地區的“高校——產業——政府”三角螺旋模式實現了持續發展,將知識、共識和創新圈概念化。

三、如何培育創新文化

社會環境的顯著進步要求文化與科技的融合創新。創新要求打破慣例與邊界的顯著變革,打開各種可能性,為各種渴望轉型的新概念、新創意、新產品、新服務、新流程、新規則注入催化劑。盡管創新過程在實現轉型前始終伴隨著政治綱領的落實和不斷強化,但發明與發現往往是研究領域和研發部門最先做出判斷和識別,而這一過程的實現需要具有前瞻和策略性的計劃。創新者指出,當大量創新出現時,創新組織會遭遇重大變革,但只有少量創新會被采納。最具有潛力和效力的創新活動往往不是創造一個新事物,而是終止已有的實踐,最終任何創新都將為其滅亡創造條件。

創新活動需要得到社會的培育。如果不給予創新活動足夠的支持,社會將趨于平庸和經濟衰退。假如沒有創新文化的存在,企業將無法組成創新協作組織以及雇傭具有潛力的創新團隊。政府可以通過支持科研活動,采納新創意觀點和產品服務來提升創新水平,甚至可以減少外部預算,通過刺激需求直接影響創新。

(一)增加知識儲備

創新的出現往往不是取決于我們擁有多少金錢或者資源,而是我們擁有多少知識儲備,如果沒有大量的知識儲備,任何創新活動都不可能發生,盡管有許多創新工具和創新方法在等待支配。社會的創新活動必須是長期持久穩定的,并引領全球的產業發展。但近年來許多經濟活動更傾向于短視的利益導向,盡量將眼前的產品和服務利益最大化,最終導致了緩慢的經濟增長掩蓋了會給經濟帶來積極影響的創新活動。

任何創新過程和創新基礎都建立在知識和教育的基礎之上,這也是創新文化不可或缺的重要組成部分。重大的創新突破短期內難以顯示其效應。20世紀的后半葉,出生于美國本土的科學家人數是之前50年的三倍。然而與之相矛盾的是這些移民大多為美國的大公司工作,并盡量使現有的科技價值符合公司利益最大化和消減成本的需要。大部分的大型公司更關注短期利益,在產業變動中表現得更脆弱,對手的大膽創新在長期看來是極具威脅的。這從另一方面說明,大部分的產業收益并沒有用于鼓勵關鍵領域的創新突破。

(二)鼓勵個體創新

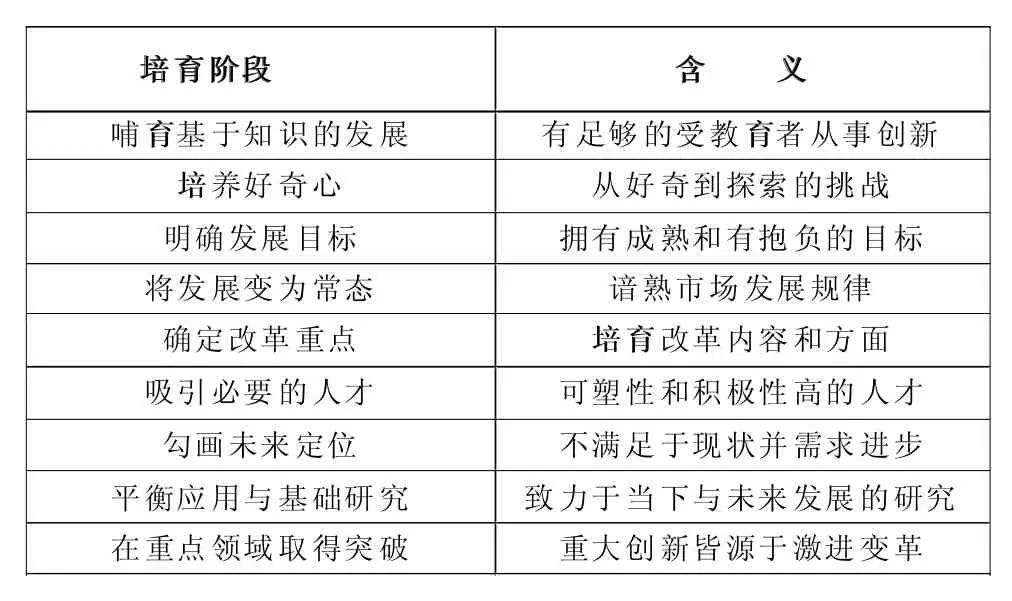

如果一個社會想要創新,首先必須創造創新文化,其次必須鼓勵組織和個人參與創新。必須有敢于創新,不懼風險的個體開發新的商機、從事新型實踐、創造創新環境。而創新環境的養成有賴于創新文化的形成。僅有一家善于創新的企業是不夠的,要形成啟蒙、協同、促進和實施創新的整體結構體系。(見表1)

表1 培育創新文化的階段

(三)加大研發投入

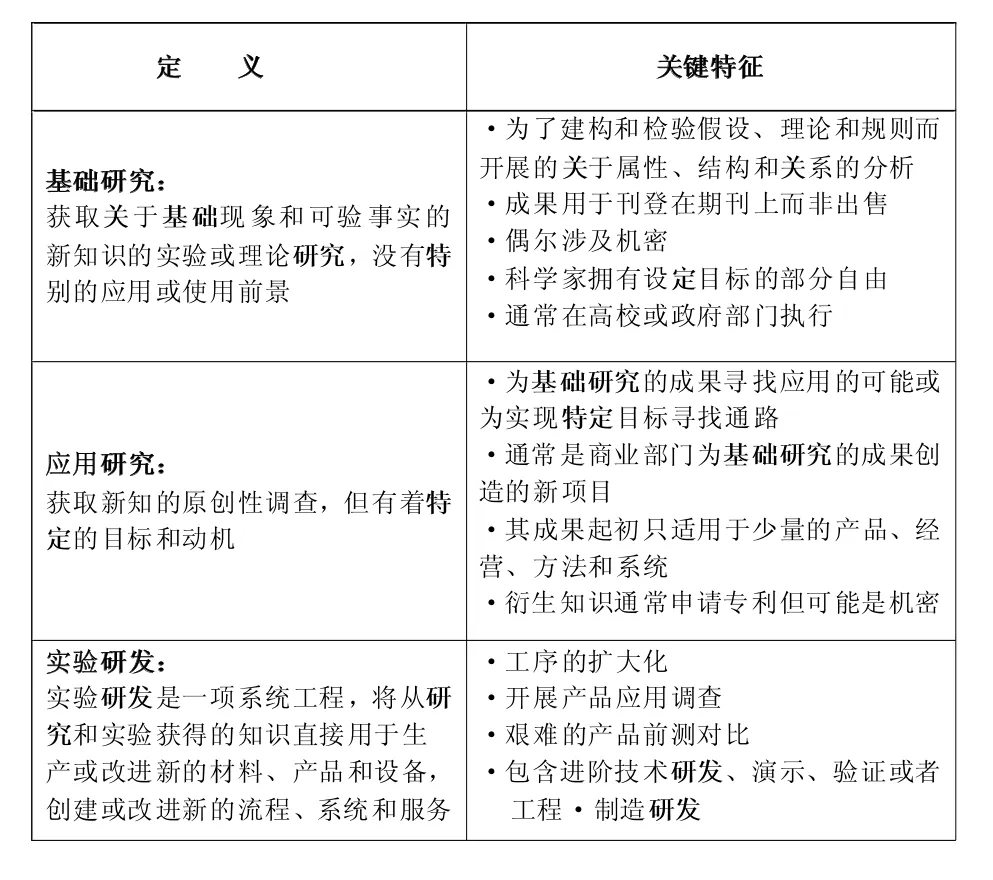

研究與開發(R&D)是科技創新活動中最具有創造性和創新性的部分,世界經濟合作與發展組織(OECD)指出,研究與開發是“在一個系統的基礎上的創造性工作,其目的在于豐富有關人類、文化和社會的知識庫,并利用這一知識進行新的發明”。由于研究與開發投資具有不確定性、溢出效應和外部性,各國政府普遍認為,政府有必要制定政策、采取措施進行適度干預。

城市的發展壯大不僅是由于其已有的基礎,更是由于其走向多元與差異化的過程。城市可以檢驗、接納、整合各種類型的創新,這種創新包括產品的、過程的創新,社會服務和公共服務的創新以及開放創新。另一方面,城市創新意味著城市功能和經濟業績的顯著變化。世界范圍內關于城市吸引創新者之因素的調查中,最多被提及的是城市的自由即鼓勵每個人表達創意,基礎設施和設備工具的接近權是另一個重要因素,而第三個因素是城市的文化生活方式,它將為不同的文化體驗提供可能。(見表2)

表2 不同類型的研究與開發

[1]Baaaetrk,Griffiths R,etal Cultural industries,cultural clusters and the city:the example of natural history film-making in Bristol[J],Geofornm,2002

[2]Helmut K.Anheier and Yudhishthir Raj Isar editors,Michael Hoelscher,guest editor,Cities,cultural policy and governance[M],London:Sage,Thousands Oaks,Calif.,2012.

[3]Terry Flew,The creative industries:culture and policy[M],London:Sage,ThousandsOaks,Calif,2012.

[4]Paul Stoneman,Soft innovation:economics,product aesthetics,and the creative industries[M],Oxford university press,US,2010.

責任編輯:李彥

G124

A

1673-5706(2015)01-0076-04

2014-08-17

張晗,深圳大學文化產業研究院講師、博士。