環境污名損害的侵權法證成與類型構造*

——以域外經驗為借鑒

劉 超

(華僑大學法學院,福建泉州362021)

環境污名損害的侵權法證成與類型構造*

——以域外經驗為借鑒

劉超

(華僑大學法學院,福建泉州362021)

“剩余污染”導致的私益損害未能充分得到法律表達是我國當前環境司法困境的重要原因之一。對比于當前我國《侵權責任法》規制的環境污染損害具有的真實性、客觀性和確定性等特征,環境污名損害是一種流變的、不確定的社會建構的損害,對其予以重視與規制能夠因應環境污染致害特殊機理,契合損害賠償完全補償原則,實現捕獲逃逸污染的效果。環境污名損害可以劃分為鄰近污染損害與修復污染財產的環境污名損害兩種類型,在未來的法理解析與司法解釋中,應當借用既有的制度資源,在法律實踐中重視、承認與規制這種新型環境損害。

環境污名損害;污染逃逸;侵權責任法;環境保護法

一、問題:“剩余污染”與私益損害

近些年來,突發環境事件在我國頻繁發生,這些突發環境事件大多是以水污染和大氣污染為主要原因行為的污染事件。①我國每年環境事件的數據統計參見歷年《中國環境狀況公報》。比如,我國環境保護部2015年5月19日公布的《中國環境狀況公報(2014年)》披露,2014年,全國共發生突發環境事件471起,其中重大事件3起、較大事件16起、一般事件452起;2014年5月27日公布的《中國環境狀況公報(2013年)》披露,2013年,全國共發生突發環境事件712起,較上年增加31.4%;其中重大突發環境事件3起,較大突發環境事件12起,一般突發環境事件697起,從污染類型看,涉及水污染和大氣污染的突發環境事件分別占45.2%和30.1%。從問題的社會建構角度來看,由于突發環境“事件”具有影響范圍廣泛、受害人數眾多、致害結果深遠等特征,環保人士充分運用現代傳媒工具密集報道并使用生動、通俗、能誘發想象的文字以形象展示環境狀況變化等問題,②參見姜曉萍、陳昌岑主編:《環境社會學》,四川人民出版社2000年版,第36-38頁。較為成功地進行了環境問題的社會建構,成功地引導廣大社會公眾聚焦于血鉛超標、漳州PX項目爆炸、天津港危險品倉庫爆炸等污染性群體事件。概括而言,在聚焦效應下,污染性群體環境事件已經被成功構建為當下中國最為突出的、亟待法制完善以充分應對的“環境問題”。

因此,環境法制從邊緣化到逐步中心化的變遷伴隨著“環境問題”社會建構的過程,我國當前環境法制完善與創新的鮮明特色在于預期有效規制日漸頻發的由環境污染導致的突發環境事件,救濟于此中被損害的環境公益。完善環境公益的保障與救濟的法律機制固然重要,但現實中環境污染導致的私益損害在我國當前的法律體系中卻未能得到充分表達,未能進入法律調整的“剩余污染”所致的私權糾紛被置于法律規制視野之外,以下就是三個典型的例子。(1)重慶移動在某小區安裝4G設備,居住在基站所在機房附近的居民聲稱因長期遭受基站電磁輻射出現身體不適,故訴至法院要求判決移動公司拆除基站、賠償醫療費用及精神損失,并賠禮道歉,法院在審理過程中認為,不能認定重慶移動存在環境污染侵權行為,原告亦未舉證其遭受損害或損害危險,故駁回原告訴訟請求。①參見李媛婧:《重慶移動首例4G基站電磁輻射糾紛案勝訴》,《人民郵電報》2014年10月30日。(2)多個地方新聞報道,廣場舞產生的噪聲污染導致房價下跌,廣場附近居民陷入或忍受干擾或降價賣房的二難困境。②參見《廣場舞“跳跌”房價降價12萬元沒人買》,《廣州日報》2015年7月20日。(3)近幾年來,全國各地陸續發生居民聚眾反對在其居住周邊地區興建垃圾衛生填埋場、垃圾焚燒廠等垃圾處理設施,反對的理由除了臭氣影響生活質量、有毒害物質導致健康風險之外,還包括垃圾焚燒項目導致房產貶值。③參見江南:《垃圾焚燒的“心結”》,《人民日報》2014年5月13日;何海寧、汪韜:《一場模擬的“風險交流”“挺焚”與“反焚”,該如何吵架》,《南方周末》2015年4月23日。

上述列舉的現實糾紛都涉及環境污染對公民個人的人身或財產權益造成的不利影響,其共同特征在于這些不利影響(對損害身體健康的擔憂恐懼、財產貶值的風險)因為不能在我國現行法上表達為法定權益損失,而難以進入法律關注視野。在上述第一個案例中,移動基站附近居民提起侵權訴訟但難獲支持,上述后兩個糾紛中的當事人則尚未意識到要從法律上救濟其損失。

根據學者對我國《侵權責任法》第55條立法意圖的解釋:“只要因排污行為造成了損害,就應當承擔損害賠償責任,而不論污染行為是否符合排污標準。”④王利明:《我國〈侵權責任法〉采納了違法性要件嗎?》,《中外法學》2012年第1期。換言之,在《侵權責任法》的立法框架下,只要環境污染造成了損害,行為人即要承擔侵權責任,這些環境污染可以被界定為法律規制的污染。而在上述幾個例子中,論爭的關鍵在于公民所主張的損害不是法律認可的“損害”。尚未進入法律規制視野的環境污染可視為“剩余污染”,其所導致的居民對人身健康受損的擔憂恐懼以及產出貶值的風險,到底應當界定為法律認可的損害而予以救濟,抑或為可接受風險由公民自行承擔?

侵權責任法規制的環境污染與“剩余污染”劃分的界限,與法律救濟的污染損害與可接受風險的劃分相對應。現實生活中,環境污染行為對他人利益造成的不利影響的范圍、種類和程度是多樣的,哪些利益被界定為“侵權”取決于針對可救濟損害范圍的立法政策,不是一成不變的。類似于上述例子中的“剩余污染”導致的是一種“環境污名損害”,是否納入損害賠償的范圍,概括而言,涉及幾個層面的問題。第一,法律規制的環境污染行為是否存在范圍限定、是否要嚴格受制于既有的侵權行為種類的劃分?第二,應當納入損害賠償范圍的環境污染致害是否必須契合我國當前的侵權法理認定的可救濟損害構成的損害清單?從現行法的立法框架和學界主流觀點來看,學者們主要是在將環境侵權定性為特殊民事侵權的制度語境下,從梳理環境污染損害及其救濟的特殊程序規則等角度,論證環境污染侵權責任機制的規則需求,提出相應的完善思路。⑤典型代表性成果,參見楊立新:《侵權責任法》,法律出版社2012年版,第477-478頁;張新寶、莊超:《擴張與強化——環境侵權責任的綜合適用》,《中國社會科學》2014年第3期。但這些只能說明部分法律現象,也只能在環境污染造成的損害完全可以納入傳統侵權法預期規制的“損害”范圍之內時,才具有解釋力和可行性。隨著實踐中類似于“環境污名損害”的個別、例外現象越來越多,既有的理論闡釋與制度框架已呈現出在解釋力與涵攝力上的貧乏。現行法通過將損害概念與內涵予以類型化的立法技術彰顯了法律的保守特性,然而,實踐中已經越來越多地出現公民所主張的損害超出了侵權法保護的邊界的情形。本文將從比較中外關于“環境污名損害”的司法實踐出發,解析在當前我國侵權法律體系中“環境污名損害”救濟存在的困境,梳理當前環境污染損害侵權救濟的內生結構性缺陷,證成環境污名損害并闡釋其具體類型與范圍。

二、環境污名損害的內涵與實踐

(一)環境污名損害的界定

“污名”(stigma)一詞最早源于古希臘對個體身份中不光彩特征的指稱,后泛指使人產生恥辱并受人歧視的符號。美國學者戈夫曼對“污名”進行了系統研究,認為“污名是一種社會特征,該特征使其擁有者在日常交往和社會互動中身份、社會信譽或社會價值受損”。①[美]歐文·戈夫曼:《污名:受損身份管理札記》,宋立宏譯,商務印書館2009年版,第12頁。有學者進一步闡釋,污名是“社會對某些個體或群體的貶低性、侮辱性的標簽,它使個體或群體擁有了(或被相信擁有)某些被貶抑的屬性和特質,這些屬性或特質不僅使被污名者產生自我貶損心理,亦導致了社會對其歧視和不公正的待遇”。②管健:《污名的概念發展與多維度模型建構》,《南開學報(哲學社會科版)》2007年第5期。

雖然在傳統研究中,“污名”指稱的是特定人群因為被貼上貶損性、侮辱性的社會標簽而擁有了“受損身份”(spoiled identity),但隨著社會發展,“污名”作為一個解釋力極強的概念和一種社會現象,不再局限于描述特定個體或人群(如吸毒人群、同性戀)遭受社會大眾的歧視和排斥而具有被貶抑的特質,還作為一種社會建構的越軌標簽廣泛應用于疾病(如麻風病、艾滋病)、制度(如社區矯正制度、移民制度)、行業(如石化工業)、工程(如PX項目)、組織(如紅十字會)等方面。質言之,“污名”本質上是社會大眾給某些受污對象貼上了負面的、不名譽的標簽,由此受污者在社會中逐漸喪失或減損其身份、信譽與價值。

環境污名(environmental stigma)的概念近幾年才開始進入學界關注視野,它是指客體(環境要素)所處的一種被貼上已經遭受負面環境影響從而會貶損其社會價值的一種狀況。社會公眾認為該環境要素已經被污染或接近污染或曾經遭受污染,因而會導致價值損失,則該環境要素即存在環境污名。雖然關于污名的理論和實證研究已逐步開展,但環境污名在我國實踐與研究中較為鮮見。近些年來,美國公眾在一些環境糾紛中認為環境污名會帶來損害,法律應當予以救濟,美國法院亦逐漸認可業主基于環境污名損害而產生的新的請求權,允許業主基于其財產遭受的環境污名損害而向施污者提起訴訟。③E.Jean Johnson.Environmental Stigma Damages:Speculative Damages in Environmental Tort Cases.UCLA J.Envtl.L.& Pol'y,(185),1996-1997:185.進入法律視野引發侵權訴訟的環境污名損害,其特征可以概括為以下幾點。其一,雖然環境污名的受污對象理論上是一切環境要素,但可能納入侵權訴訟中的環境受污對象一般是物權客體,在美國,典型的環境污名損害賠償訴訟核心在于評估環境污染對收益性不動產(土地和房地產)的價值影響。④Dianna M.Gibson.Stigma Damages-The Recovery of Dim inished Property Values As a Result of Environmental Contamination.J.Energy Nat.Resources&Envtl.L.(15),1995:388-391.其二,傳統的污名指稱受污對象被貼上負面的侮辱性標簽而遭受社會公眾的排斥、貶損和歧視,而在環境污名損害糾紛中,側重點在于受污對象(財產)遭受污名后對于權利人帶來的權利客體價值貶損和利益損失的后果。其三,環境污名損害不是環境污染損害本身,而是超出既有法律予以救濟的實際發生損害之外的,由于財產環境污名的存在導致買方大眾的恐慌以致財產的公平市場價值的減少。①Roliff Purrington.The Shifting Sands of Stigma Damages.ST.B.TEX.ENVTL.L.J.vol.(27),1997:104.本文論述的環境污名損害是指,雖然財產沒有遭受真正的實質的污染,但是因為財產處于鄰近污染的特定地理位置,或遭受的污染雖已經過修復,但在社會公眾認知中,該財產因遭受環境污染風險或承擔環境法律責任,而使得權利人的財產價值貶損。

(二)中外司法實踐對環境污名損害的認定

雖然在法理上“有損害就有救濟”,但損害一詞語義豐富、形式多樣,法律只能救濟那些較為嚴重的類型化的損害,而將那些后果輕微或純粹是個人感受的損害排除出去。故而,考察環境污名損害是否是以及是否應作為可救濟的損害,既需要考察某人的人身、財產等是否在事實上遭受到不利、不良后果或不良狀態,更要取決于這些“損害”是否被法律認可。筆者將先從美國司法實踐中梳理出典型的環境污名損害的案例,再對照我國相關案件的司法判決。近些年美國法院系統已開始受理一些環境污名損害案件,這里選擇典型案例列表如下。

表1 美國環境污名訴訟案件

以上僅為筆者在美國眾多環境污名損害賠償案例中選擇的四個案例,從表1可知:第一,在美國,環境污名損害已進入公眾關注視野,被很多自然人和法人認為是自己遭受的、應當予以賠償的損害;第二,美國若干州法院也認可這種新的損害賠償請求權,雖然在案件審理過程中基于侵權法理和美國侵權法中的侵入、滋擾和過失等侵權類型,不一定認可具體個案中的環境污名損害;①美國有研究者認為污染受害人要主張環境污名損害救濟,前提是要從美國侵權法中的侵入、滋擾和過失等具體侵權類型的概念內涵及其法理出發進行考察,其進而認為在這些侵權類型的恢復理論與制度構造下,救濟環境污名損害存在內生困境。具體分析參見E.Jean Johnson.Environmental Stigma Damages:Speculative Damages in Environmental Tort Cases.UCLA J.Envtl.L.& Pol'y,(185),1996-1997:200-205。第三,尋求法律救濟的環境污名損害主要是財產損害,原告主張該類型損害以彌補原告因擁有或租賃受污染的財產在風險增加的情況下導致財產價值的減少;②James A.Chalmers,Scott A.Roehr.Issues in the Valuation of Contam inated Property,APPRAISAL J.(28),1993.第四,環境污名損害與現實已發生的真實的物理性污染損害相區分,是基于附近的污染或已被修復的污染在買方大眾中造成了恐慌,而對鄰近污染或已經修復污染的財產形成了“負面的公眾看法”,使得財產在被污染區域的市場價值降低。③Roliff Purrington.The Shifting Sands of Stigma Damages.ST.B.TEX.ENVTL.L.J.vol.(27),1997:104.

在我國,從上述例子的媒體報道來看,無論是法律界還是社會公眾既不承認也大多沒有考量本文界定的“環境污名損害”是否應當納入法律救濟。表2顯示,通過梳理中國裁判文書網公布的司法文書亦能發現,在環境污染侵權糾紛中,法院并沒有承認環境污名損害,但前提也在于被侵權人的訴訟請求中并未要求污染者承擔環境污名損害侵權責任。

表2 我國典型環境污染侵權訴訟案件

從表2列舉與梳理的我國幾種類型的污染案件的判決書,結合我國現實,可以初步歸納我國法律實踐中各方對環境污名損害的態度:第一,社會公眾對“環境污名”及其能否通過法律途徑尋求損害賠償普遍沒有意識,故在污染損害訴訟請求中均沒有涉及;第二,法院在審理環境污染侵權案件中恪守損害填補理念,即使有對于污染受害人的實際損害也嚴格解釋法律,更遑論對未遭受實際損害而是環境污名損害(這點將在下文詳細論述);第三,從表2可知,現實中法院主要通過因果關系證明規則和訴訟證據等程序規則控制環境損害范圍。

三、環境污名損害的證成

從表1可知,雖然若干美國法院系統承認了環境污名損害請求權,即允許業主基于其遭受環境污名損害提起訴訟,但不同法院在認定并救濟此種損害時卻非常謹慎、未形成共識。我國在公眾認知、法律構造與司法實務等方面均沒有承認環境污名損害,這使得現實中難以避免地出現“剩余污染”逃逸的制度后果,故而正視環境污名損害尤有必要。

(一)環境污名損害與傳統污染損害之多維比較

環境污名損害指稱的狀況是,因為一個環境污染行為的實施造成了污染損害,但即使經過了污染財產修復,該污染行為的存在依然會對受污染財產以及雖然沒有遭受污染但鄰近污染的財產帶來負面看法(造成環境污名),這些環境污名會引致財產的市場價值貶損,此即為環境污名損害。環境污名損害之所以未能在我國被納入法律救濟視野,關鍵因素即在于對“損害”的界定。在我國當前的侵權責任法理論與制度架構中,環境污名損害不屬于法律救濟范疇,這已塑造了公眾的法律認知。具體而言,環境污名損害與環境污染損害有以下差別。

1.真實物理損害與社會建構損害

在我國《侵權責任法》框架中,其第八章規定的環境污染責任是特殊侵權責任,環境污染“損害”的內涵與范疇也要遵循侵權法法理。傳統侵權法救濟的損害是可賠償損害,是對現實中發生的損害的限縮,這體現為:第一,對法定保護利益的侵犯;第二,損害具有確定性;第三,損害的個人性。①張民安、楊彪:《侵權責任法》,高等教育出版社2011年版,第95-96頁。在現實中,“環境污染行為具有一個共同的特征——排放,即人們必須將利用環境所產生的廢棄物或者副產品向環境排放才可能產生污染”。②呂忠梅:《論環境法上的環境侵權——兼論〈侵權責任法(草案)〉的完善》,載高鴻鈞、王明遠主編:《清華法治論衡》(第13輯),清華大學出版社2010年版,第252頁。也就是說,所謂污染致害,即是人的活動向環境排放了超過了環境納污能力與自凈能力的物質與能量,從而造成的對環境享有權利的主體的人身與財產損害。此過程中強調的是“物質或能量直接或間接進入環境”,③參見汪勁:《環境法學》,北京大學出版社2006年版,第329頁。這是一種真實的物理入侵。

然而,環境污名損害主張的是傳統環境污染侵權中主張物理入侵之外的一種損害類型,即雖然行為人排放的物質與能量沒有物理入侵某一特定環境(如上述Terra-Products Inc.v.KraftGeneral Foods Inc.案),或已入侵但責任主體承擔了恢復原狀等責任(如上述Bixby Ranch Co.v.Spectrol Electronics Corp.案),這些環境卻承受了一個曾經被污染或可能被污染的“污名”,引起其市場價值降低。因此,環境污名損害不是因為污染物物理入侵環境而導致的損害,而是社會建構的損害,質言之,對于受害人而言,其財產并未遭受物質、能量的排放、泄漏,或者排放物質能量的行為已經停止且污染者承擔了恢復原狀、賠償直接損失的責任,但基于污染事故的存在,廣大社會公眾認為這種財產已經受到環境污染的影響,從而對于該財產的價值(包括交換價值與使用價值)有了貶損性評價。從本質上看,環境污名損害是經由社會建構而來的,是“個人或群體對其所認稱的某些狀況主張不滿,作出宣稱的活動”。④同前注②,姜曉萍、陳昌岑主編書,第35頁。

2.客觀損害與風險損害

經過不斷的規律探尋和經驗總結,侵權法理論體系與制度框架對侵權責任認定中的某些恒定要素達成基本共識,形成理想類型,無論秉持“三要件”還是“四要件”說,均要求有損害事實、因果關系和過錯,客觀損害結果的存在是追究侵權責任的邏輯起點。故而,傳統侵權責任可以統稱為“結果責任”、“原因責任”或“客觀責任”。①張新寶:《侵權責任構成要件研究》,法律出版社2007年版,第1-2頁。結果責任的實施要求客觀損害結果的存在,“侵權行為損害賠償請求權,以受有實際損害為要件,若無損害,則無賠償”。②王澤鑒:《侵權行為》,北京大學出版社2009年版,第175-176頁。這背后體現了侵權責任法的損害填補的基本功能定位。結果責任的理念不僅體現在對侵權法理、責任構成要件的闡釋中,也體現在相關司法解釋中。比如,2015年6月3日起施行的《最高人民法院關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第6條規定,“被侵權人根據侵權責任法第六十五條規定請求賠償的”,應當提供證明的三項事實證據材料中,“污染者排放了污染物”與“被侵權人的損害”相并列,申言之,“污染者排放了污染物”不足以啟動侵權救濟機制;在此語境下,“被侵權人的損害”不僅指其遭受了污染,還應當有確鑿證據證明其人身、財產損害的具體結果。所以,在表2的大氣污染案例中(〔2010〕株中法民四初字第8號),即使法院認為證據可以確認被告排放鐵粉塵行為對原告生產存放的蓄電池造成損害且對原告造成一定生產障礙,但是,由于原告提供的證據不能證明損害的具體數額,法院駁回其訴訟請求。

環境污名損害并不是一種客觀損害結果,而是一種風險損害,具體體現為以下幾方面特點。其一,根據經濟與合作發展組織(OECD)環境委員會在《關于跨界污染原則的建議》附件《有關跨界污染的一些原則》中對于環境污染的經典定義,污染是“將物質、能量引入環境,導致對自然的有害影響,以致因居于有害資源和生態系統而危及人類健康,以及損害或妨害人類對環境的舒適和其他合法利用的行為”。③參見竺效:《論環境侵權原因行為的立法拓展》,《中國法學》2015年第2期。也就是說,傳統環境污染損害是污染者將物質、能量引入環境導致對自然的有害影響,進而導致居于此有害環境中的人類的人身、財產損害的客觀損害;環境污名損害則不是因為污染者直接向特定環境排放物質能量、進而導致居于此環境中的人類的權利損害,主張環境污名損害的主體在主張侵權救濟時,并不是直接因為遭受客觀的實質的損害。其二,傳統環境污染損害中,雖然外觀上損害形式多樣,比如有現實損害(如表2固體廢物污染案中玫瑰花的枯萎)、生產生活的不便(如表2大氣污染案中設備無法使用)、權利不能行使(如表2水污染案中魚塘承包經營權無法繼續行使),但均為實質的權利損害結果;環境污名損害則是因為環境污染行為導致權利主體遭受的權利市場價值減損的風險,因為污染行為并非直接針對權利主體所居住或享有權利的環境,所以污染行為實施時,損害并未實質發生。其三,雖然表2案例顯示,傳統環境污染損害引發諸多糾紛,其大多數爭議不在于是否發生了損害,而在于被侵權人是否有證據證明實質損害具體范圍與數量;環境污名損害則是對“關系權利”的損害,即是否有損害、損害的范圍與大小取決于特定社會環境下公眾對于該環境與遭受污染的環境之間的關系的認知。

3.確定損害與流變損害

我國《侵權責任法》救濟的損害必須是確定的可補救的損害,可補救性有三個維度:第一,損害的量必須達到一定程度;第二,損害在本質上是侵害權利和利益所產生的后果,而此種權利和利益是侵權責任法保護的對象;第三,損害必須和賠償義務人的行為之間具有法律上的因果關系。④王利明:《侵權責任法研究(上卷)》,中國人民大學出版社2010年版,第310-311頁。這三個維度實際上進一步確證我國《侵權責任法》所救濟的損害必須是確定發生的一定程度的對人的權益的直接損害。基于侵權法所具備的事后啟動的損害填補功能,雖然在司法實踐中,基于環境污染的復雜科技背景和致害機理,環境污染損害很難被精確評估與計算,以致污染者與被侵權人之間產生幾乎難以調和的利益分歧,但這大多屬于在“客觀損害的客觀計算”之余的“客觀損害的主觀計算”的問題;①有學者將侵權損害范圍及其計算細分出四種情況:主觀損害的主觀計算、主觀損害的客觀計算、客觀損害的主觀計算、客觀損害的客觀計算。筆者在此借鑒其類型劃分以有助于對環境污染侵權類型的分析。參見葉金強:《論侵權損害賠償范圍的確定》,《中外法學》2012年第1期。現實中環境污染損害的確定性會依據社會的一般觀念及公平正義理念予以認定并進行貨幣化計算,而因為對環境污染客觀損害中雙方主體的巨大分歧,是在不同的立場下的利益訴求的差異,有時就會轉化為證據問題,甚至是一種訴訟策略。

環境污名損害的鮮明特征則在于其不確定性,其不確定性主要體現在以下幾點。第一,主張環境污名損害的主體之財產并未直接遭受環境污染,或者已遭受污染侵害的財產被修復與賠償,只是因為臨近污染環境或曾遭受污染而被有“受損身份”帶來財產價值貶損,因此,它不是真實發生的確定損害。第二,環境污名損害是否存在及其大小取決于社會公眾的評價,這些評價可能是未經證實的,甚至是不合理的,②公眾對于環境污名的認知來源于對環境污染帶來的健康風險的判斷與恐懼,但正如孫斯坦教授的研究所表明,人們往往缺乏與風險相關的信息,可能不知道爭論中風險的本質與規模,受到“直覺毒理學”的蒙蔽,對風險及其規制的認知往往建立在對實際情況錯誤理解的基礎上。參見[美]凱斯·R·孫斯坦:《風險與理性——安全、法律及環境》,師帥譯,中國政法大學出版社2005年版,第41-45頁。但在現實中卻能導致權利主體的利益損失(如表1Terra-Products Inc.v.KraftGeneral Foods Inc.案中原告以低于市場價值出售其沒有遭受污染的土地)。第三,在知識缺陷與信息匱乏的前提下,公眾對環境污名的認知很大程度上受到媒體宣傳的影響,而媒體為追求新聞效應往往會密集報道污染和接觸污染這種極致惡劣的事例,這使得在污染事件發生的特定時間段內,對于接近污染財產的公眾會形成其遭受較為嚴重的污染的認知。隨著時間推移和社會關注焦點的轉移,環境污名損害很可能會降低。

4.小結

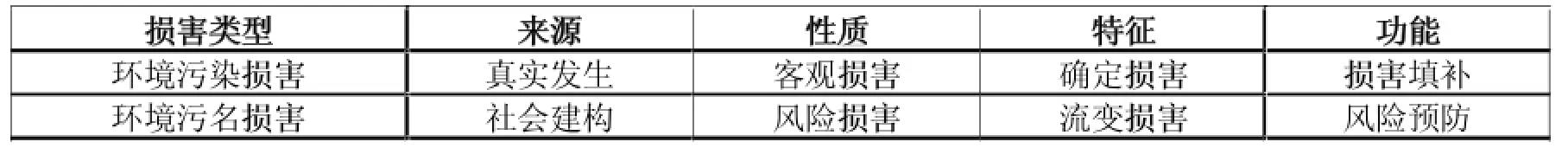

概括而言,我國《侵權責任法》規制的環境污染損害是真實發生的、客觀的、確定的物理損害,其責任機理貫徹了環境污染侵權責任機制的損害填補功能。環境污名損害則是社會建構的、風險預防面向的流變性質的損害。筆者論證并建議立法重視這類損害,是基于侵權法需因應環境污染特殊致害機理與擴散效應,向風險預防功能拓展。二者的比較可以表3展示。

表3 環境污染損害與環境污名損害之比較

(二)損害填補范圍拓展:捕獲逃逸污染

環境污名損害不能被納入環境污染損害范圍之內,其緣由在于侵權法承載的功能與價值。當前環境污染侵權責任的制度構造(包括環境污染損害的范圍限定)秉持了侵權法承載的損害填補功能。環境污染和生態破壞行為直接作用于環境資源,最終導致人身權益與財產權益損害,也就是說,2014年修訂后的我國《環境保護法》第64條規定的污染環境和破壞生態造成“損害”才啟動環境法律責任機制,這本身是一種損害填補和事后救濟機制。

傳統侵權法秉持事后救濟與損害填補理念,體現了傳統侵權法依循亞里士多德式矯正正義作為制度正當性基礎的法哲學。①王竹:《侵權責任分擔論——侵權損害賠償責任數人分擔的一般理論》,中國人民大學出版社2009年版,第109頁。損害賠償應當符合完全補償原則,“完全補償所有的損失不僅是公平補償的需要,也是責任法與損害賠償法規范功能的支柱”。②[德]格哈德·瓦格納:《損害賠償法的未來——商業化、懲罰性賠償、集體性賠償》,王程芳譯,熊丙萬、李翀校,中國法制出版社2012年版,第33頁。然而,環境污染致害的特殊機理發生了如下情形:如果在環境污染侵權責任機制實施中恪守損害填補理念,則往往在實施中很難符合完全補償原則,以致“剩余污染”逃逸的情況難以避免。其弊端很多。

其一,基于侵權法秉持的權利救濟與行為自由保障的雙重價值,侵權法必須將那些過于“遙遠”的損害從其體系中排除出去,③[德]克雷斯蒂安·馮·巴爾:《歐洲比較侵權行為法(下)》,焦美華譯,張新寶校,法律出版社2001年版,第1頁。關注于直接損害,訴訟時效的設定也體現了這種價值理念;但是,環境污染通常是污染者通過直接向環境排放物質、能量,在復雜的物理化學因素或生物作用下導致其他主體權益損害,遵循了一種“人-自然-人”的間接致害模式,很多環境污染致害存在的長期性、潛伏性使得其對比于傳統侵權往往損害具有“遙遠”的特性,典型如曾引起各界廣泛關注的“梨銹病案”。2014年修訂后的我國《環境保護法》規定的環境損害賠償的三年訴訟時效雖然體現了環境侵權致害的特殊性,但其實很難契合環境污染侵權行為規制的特殊需求,比如,在我國近幾年頻繁爆發的血鉛超標事件中,很多兒童從遭受血鉛超標侵權到其發生《侵權責任法》中認定的健康權損害要經過十數年甚至數十年的時間。這類環境污染損害遠不是通過在程序上延長訴訟時效就能解決的,其往往導致大量環境污染逃逸規制的結果,此中的根本原因在于傳統侵權法律恪守損害填補的理念偏差。

其二,在追求發展的時代主題和資本邏輯下,人類對自然資源的不合理利用行為在本質上被界定為一種生產成本,④[美]托馬斯·R·戴伊:《理解公共政策(第十版)》,彭勃等譯,華夏出版社2004年版,第184頁。只有超過必要限度、造成嚴重損害的環境污染行為才需要予以法律規制,而這種顯著環境污染損害往往是由一個或數個企業在工業生產中造成的。所以,美國學者帕西瓦爾教授在研究中歸納指出,當前的環保法律主要聚焦于大型工業污染源,促使人們開發新技術,降低成本,提高污染控制的有效性。⑤[美]羅伯特·V·帕西瓦爾:《美國環境法——聯邦最高法院法官教程》,趙繪宇譯,法律出版社2014年版,第30頁。侵權責任法聚焦于顯著污染除了上述原因外,其他的重要原因在于對顯著點源污染的規制較為便利,因此,可以發現大量的個體生活中排放的、高度彌散但匯聚致害的污染。不過,雖然單個排放行為微不足道,但聚焦效應卻不亞于工業污染。美國的相關研究表明,在水污染中,家庭排放的汞廢水等于所有大型工業設施排放的汞廢水的總和;在形成低層臭氧或煙霧化學物質中,個人產生的幾乎占三分之一。⑥See Hope M.Babcock.Assuming Personal Responsibility for Improving the Environment:Moving toward A New Environmental Norm.Harv.Envtl.L.Rev.(117),2009:121.究其原因,這些污染行為分散、影響微小、難以捕獲,以致產生法律上的逃逸結果,然而,其根本原因在于侵權法在傳統損害填補理念下對于環境污染損害范圍的限縮。

不是理論塑造了制度,而是現實提出了制度更新的需求。大量環境污染逃逸的結果需要侵權法規制范圍的拓展,將環境污名損害納入救濟范圍。基于環境污染行為致害機理的復雜性、長期性和潛伏性,侵權法需要發揮預防功能,正如王利明教授所言,通過擴張損害的概念,使得“未來潛在的損害也可以獲得賠償,這正是侵權法預防功能的突出體現”。⑦王利明:《我國侵權責任法的體系構建——以救濟法為中心的思考》,《中國法學》2008年第4期。在環境污染損害賠償中貫徹完全補償全部損失的原則,而不是在既有的理論與制度慣性下劃定補償范圍,能夠產生環境污染行為遏制機制和預防動力。

從損害完全補償原則出發,我國現行法上的環境污染損害賠償范圍需要拓展到環境污名損害,以實現對逃逸環境污染的捕獲。

反對法律救濟環境污名損害的最主要原因在于,環境污名損害不是實際的物理污染損害,而是基于公眾的負面看法。①這些觀點認為,“因為實際的物理污染,污名損害不是損害;相反,因為具有和污染相關的負面看法,環境污名損害是損害”。see E.Jean Johnson.Environmental Stigma Damages:Speculative Damages in Environmental Tort Cases.UCLA J.Envtl.L.&Pol'y,(185),1996-1997:190.現有的大多數環境污染損害均體現為污染者對環境的物質與能量排放,形成實際的“物理損害”,但不能據此認為環境污染損害只能包括“物理污染”導致的損害,公眾的“負面看法”本身也可以構成損害。相關例證即如對名譽權的損害。我國《民法通則》第101條規定:“公民、法人享有名譽權,公民的人格尊嚴受法律保護,禁止用侮辱、誹謗等方式損害公民、法人的名譽。”行為人采取侮辱、誹謗、不實報道、泄漏隱私等方式來詆毀他人名譽、影響社會評價,使受害人感受社會壓力、精神負擔和心理創傷,這是一種法律認可的損害。同理,污染者的行為導致公眾對他人財產形成負面評價,進而導致其財產價值減損,也應視為一種損害。

反對法律救濟環境污名損害的另一個重要理由是,它不是確定的可以計算的人身或財產損害,它是“由于擔心財產所有者可能面臨將來的清理責任、政府強制措施或者第三方索賠,而導致財產價值的降低”。②Eric S.Schlichter.Stigma Damages in Environmental Contam ination Cases:A Possible W indfall for Plintiffs?Hous.L.Rev.(34),1997-1998:1130.申言之,反對觀點認為,環境污名是否會導致損害及其范圍與大小不取決于污染者對該財產排放的物質與能量所導致的現實損害,而取決于該財產未來買方的主觀判斷決定的市場價值。但是,自然資源環境具有多重價值,其既為人類提供了生存家園,又是人類勞動對象,同時具有使用價值和交換價值,在市場經濟環境中財產的價值是不固定的,會受供求關系的影響而變動;市場價值的主觀性本身決定了即使當環境污名造成的財產價值貶損還是潛在狀態時,損害亦會出現。

四、環境污名損害的類型構造

如前所述,環境污名損害應被納入法律救濟范圍,由此,需要進一步厘清環境污名損害的范圍與構造。鑒于環境污名損害當前尚未進入實定法關注視野,筆者擬類型化地梳理其損害范圍。

(一)鄰近污染型環境污名損害

鄰近污染是指雖然環境資源本身沒有遭受物理性環境污染,但其在地理位置上靠近被污染的環境資源,在此特定情境下,社會公眾普遍認為鄰近污染的環境資源亦遭受損害導致價值貶損。該類型環境污名損害的特征可以進一步概括為以下幾點。第一,主張遭受損害的環境資源實質上并未遭受物理性污染,比如,并未在主張者享有水權的水體中排放污染物、在其享有物權的土壤上排放土壤污染物等。第二,主張污染損害的環境資源與遭受污染的環境相鄰,這種相鄰關系既包括我國《物權法》第七章相鄰關系中規定的不動產相互毗鄰關系,更需要結合不同環境要素去理解。比如,權利人享有物權的某幅土地鄰近已遭受污染的水體,權利人享有所有權的房屋鄰近石油泄漏污染的土地等。第三,鄰近污染損害中的相鄰關系雖然大多是以地理位置上的相互毗鄰為表現形式,但卻比簡單的相互毗鄰更為廣泛,且其判斷要素的核心不在于地理位置上的相互毗鄰,而在于公眾的普遍認知中可能會遭受污染外溢影響范圍。第四,在鄰近污染情況中,此損害屬于社會建構損害,即在經由環境知識傳播、環境宣傳教育塑造的公眾環境理念下,一旦公眾普遍認為處于某些特定地理位置關系的環境資源會由一方遭受的污染向鄰近環境資源轉移,由此共識塑造了鄰近污染會引致損害的認知,則該財產承擔因承受了“污名”而導致該財產權利主體在交易該財產時的利益受損。

從理論和現實角度進行論證,將鄰近污染的環境污名損害作為法律應當予以保護與救濟的損害,亦有其下列科技與政策背景。

其一,污染物自身存在著轉移擴散效應,污染物隨著水、空氣的流動發生的自然遷移,如礦產開采區排放的污染物隨著河流向下游遷移,給下游地區造成巨額損失,①李方一、劉衛東、唐志鵬:《中國區域間隱含污染轉移研究》,《地理學報》2013年第6期。大氣污染發生后,空氣中的有毒物質以煙羽或煙團的形式隨風擴散,因此,環境污染雖然沒有對某一區域環境資源造成物理性污染,但由于其鄰居污染,在污染的擴散效應性下,也遭遇極大的實質污染的風險。

其二,環境資源是否遭受法律規制視野中的污染,不僅是簡單的事實問題,還關涉價值判斷。污染物可以分為“有閾值污染物”和“無閾值污染物”。前者指只有在超過一定的暴露水平才會造成不利影響,后者指在零暴露水平以上的任何水平都會導致不良影響的污染物。②Cary Coglianese,Gary E.Marchant:《流沙:科學在風險標準制定中的局限》,載金自寧編譯:《風險規制與行政法》,法律出版社2012年版,第139-140頁。對于“有閾值污染物”排放而言,法律只規制會導致損害的污染,而將未超過閾值水平的污染認為是對環境資源的合理利用。但是,基于科技未知領域的存在和不確定性,當前科技認知能力限制下設定的某一污染物排放閾值水平作為“安全點”并不是完全取決于科技,更取決于不同社會發展階段的政策需求。③以PM 2.5數據監測為例,我國2012年修訂的《環境空氣質量標準》調整了污染物項目及限值,增設了PM 2.5平均濃度限值,以年和24小時平均濃度限值是否超過0.035毫克/立方米和0.075毫克/立方米作為衡量空氣質量是否達標的依據。該濃度限值既體現了立法技術對自然規律的解釋,實際上也受制于經濟的發展和科技的進步所提供的“現行最佳可得技術”。歐美相關立法也遵循此邏輯。2006年,美國聯邦環保署規定PM 2.5的24小時濃度均值為不超過0.035毫克/立方米,年周期內的標準為小于等于0.015毫克/立方米;PM 10的年均值,僅規定了24小時平均濃度限值,為0.15毫克/立方米。歐盟理事會于2007年6月25日正式通過了共同立場,自2010年起PM 2.5的目標值為25μg/m3,歐洲議會的二次審議于2007年9月開始,2008年,歐盟頒布新的空氣質量指令(2008/50/EC),正式規定從2010年起目標值為25μg/m3,自2015年起限值為25μg/m3,其規制思路亦為根據不同的敏感區域、接觸程度,采取不同的減少目標。從濃度限值數據比較可知,中國與歐美國家在數據上的差異說明,PM(顆粒物)排放閾值水平的確定不僅僅是由科學意義上的空氣質量水平就能決定的。歐美數據介紹與立法梳理參見Reinhold Gurgen,Udo Lambrecht. Particulate Matter in Ambient Air:The debate on the PM 10 daily limit value.4 J.Eur.Envtl.&Plan.L.2007:278.因此,在當前我國的環境法律體系中并沒有規制那些在閾值水平以下的污染物,以及在侵權法體系中尚未被認定為造成應當予以救濟的損害的排污行為,它們均不構成現行法予以規制的“環境污染”。但如上所言,在污染的梯度遞減效應中,鄰近污染地域的環境資源沒有遭受現行法規制的污染,并不代表其事實上沒有遭受污染,公眾對于這些環境資源形成的負面看法不是完全憑空想象的。

其三,在交易中,遭受物理性污染的財產會產生價值貶損,因為買方會基于可能遭受的健康損害、使用價值降低以及法定修復義務而支付費用、利益受損,但是,一旦公眾均認為鄰近污染的財產也存在環境風險時,就會普遍對其形成負面看法,因為公眾擔憂與恐懼自己一旦獲得該財產也會遭受健康損害、降低使用價值以及支付法定修復費用,從而產生阻礙其購買意愿或者降低對該財產的價值評估,這本身就是對該鄰近污染的財產主體造成了財產損害。污染損害雖然大多數時候以直接的物理性污染為基礎,卻并不以其為權益損害的本質要求。

(二)修復污染財產的環境污名損害

修復污染財產的環境污染損害是指,污染者雖然已經按照現行法承擔了停止侵害、恢復原狀和損害賠償等法律責任,但基于該財產已遭受污染(即使被污染者修復)而形成了環境污名,由此導致的財產市場價值的降低給權利主體帶來的損害。此類環境污名損害更為常見,只不過經常被遮蔽在對環境污染損害賠償范圍的爭論中,不像鄰近污染型環境污名損害這么明顯。

在我國《侵權責任法》制度體系中,環境污染侵權作為一種特殊侵權類型,在侵權責任構成要件、責任方式和訴訟時效等方面適用特殊規則體系。在現行法上,對環境污染損害的具體范圍鮮見具體細致的剖析,學理上一般也僅從侵權法理上的人身損害、財產損害和精神損害等具體項目在環境污染損害中予以具體化解析。由此提出的問題是:若污染者按照我國《侵權責任法》的規定已經承擔了侵權責任,其所造成的污名損害是應當通過法律解釋納入財產損害的范圍還是尋求環境污染損害范圍的拓展?

關于財產損害范圍,理論上有直接經濟損失、間接經濟損失等劃分,德國學者將財產法益損害劃分為干涉所有權人的法律地位、對財產實體的損害和對功能的損害三個方面。①參見[德]馬克西米利安·福克斯:《侵權行為法(2004年第5版)》,齊曉琨譯,法律出版社2006年版,第21-39頁。就我國現實的環境污染糾紛來看,法院認定環境污染導致的財產損害主要還是對財產實體的損毀與損壞。比如,從表2可以清晰地看出,雖然污染受害者主張財產損害范圍廣泛,但無論是從侵權法的填補功能還是從舉證證明角度出發,法院無一例外地對污染損害范圍進行了嚴格限制。在水污染案件中,法院支持部分直接經濟損失;在大氣污染案件中,原告主張的損害包括財產的實體損害(鉛酸電池產品、半成品等無法使用),也包括財產功能損害(原材料、設備無法使用以及工廠停業關閉),但法院基于證據僅支持財產實體損害(被告對原告生產存放的蓄電池造成損害);在固體廢物污染案件中,原告主張損害包括財產實體損害(玫瑰花損害)以及財產功能損害(玫瑰花地生態環境破壞),法院沒有支持上述財產生態功能損害,部分支持有證據支持的財產實體損害。

傳統侵權行為具有直接性、即時性等特征,財產損害基本上體現為實體損害,侵權責任主要以損害賠償方式來承擔。環境污染侵權致害以環境資源為媒介,其本身要經歷復雜自然反應才能間接作用于權利主體,不具有傳統侵權致害之顯著性與明確性,如果一味執著于實體損害,則難免出現現實中大量發生的司法救濟與原告訴求相去甚遠的環境司法困境。環境污染財產損害的范圍應當進行擴展。

我國臺灣地區“民法”在救濟特殊財產損害時的思路與做法可以作為救濟環境污名損害的借鑒。環境污名損害雖然不是污染者對財產的實體損害,但污染財產即使完全修復,亦可能因心理因素(形成的環境污名導致公眾對其價值形成負面看法)導致其交易價值的貶損。這種損害被我國臺灣地區“法律”界定為“交易性貶值”。“所謂心理因素非指被害人擔心其物價值減少的個人主觀的心理狀態,而是指交易上的心理因素,即在交易上購買人就毀損之物常顧慮其后出現與損害事故相關聯的瑕疵,致影響其物在市場上的價值。”②楊佳元:《侵權行為損害賠償責任研究——以過失責任為重心》,臺北元照出版社2007年版,第127頁。在我國臺灣地區“最高法院”相關判決書中,這些糾紛主要有侵權行為導致房屋地基下陷、建筑物龜裂傾斜,雖然侵權行為人已經承擔“修復扶正”等責任,但依然需要對該行為導致的財產交易價值上的降低承擔賠償責任。同理,污染者導致了財產權利損害固然要承擔恢復原狀、損害賠償等侵權責任,但同時還需要對該污染行為導致的被污染財產交易價值的貶損承擔損害賠償責任。

再看美國的相關司法實踐,在表1所列Terra-Products Inc.v.KraftGeneral Foods Inc.案中,原告主張的環境污染損害既包括鄰近污染型環境污名損害(出租與被告的地塊相鄰的地塊),也包括修復污染財產的環境污名損害,原告將土地出租給被告后該幅土地遭受污染,被告承擔了修復該幅土地的法律責任,但原告以低于公平市場價值賣掉了兩塊土地,其中低于市場價值的部分即為環境污名損害,法院予以支持。在Bixby Ranch Co.v.Spectrol Electronics Corp.案中,被告污染了原告出租的物業,租賃期間使用清潔設備的溶劑污染了該財產,被告雖然同意進行污染清理和賠償財產損失,但原告依然基于環境污名損害提起訴訟,雖然該案在不同審級法院有不同的認知,但至少加州陪審團認為被告行為對原告造成了污名損害,導致原告財產價值降低。

在我國法律實踐中,《侵權責任法》第2條、第65條以及《環境保護法》第64條均未具體界定侵權法(環境)損害的具體范圍,這既成為司法機關恪守傳統侵權法理排斥環境污染侵權中特殊損害的依據,也留下了因應現實需求的法律解釋空間。正如有學者所言,當加害人故意侵害受害人時,造成受害人受法律保護的其他(無形的)財產性利益的損失作為一種純經濟損失屬于《侵權責任法》第2條所稱“等人身、財產權益”,應受法律保護。①竺效:《大連油污案受損漁民能否獲賠?——拷問環境侵權賠償法律的救濟范圍》,《環境保護》2010年第23期。純粹經濟損失,一般而言,“是被害人所直接遭受的經濟上的不利益或金錢上的損失,它并非是因被害人的人身或有形財產遭受損害而間接引起的,或者說,它并非是被害人所享有的人身或物權遭到侵犯而間接引起的”。②李昊:《純經濟上損失賠償制度研究》,北京大學出版社2004年版,第5頁。但梳理學者對于各國法律制度與實踐的研究,其并無普遍接受的定義與確定內涵,僅為一個由法律學者為了因應法律實踐需要而擬制的技術概念,③張新寶、張小義:《論純粹經濟損失的幾個基本問題》,《法學論壇》2007年第4期。用來指稱侵權行為人給他人造成的人身和有形財產之外的經濟損失。既如此,則在環境污染侵權領域中,可以結合法律實踐與現實需求對之進行類型劃分與具體解釋。

筆者認為,在環境污染侵權領域中,環境污染侵權行為導致的受污染者人身權益與有形財產權益損害之外的經濟損失,至少應當還包括兩種類型:功能損害;污名損害。梳理我國環境污染侵權法律實踐可知,環境資源的功能損害正逐漸得到重視,比如《最高人民法院關于審理船舶油污損害賠償糾紛案件若干問題的規定》(法釋〔2011〕14號)第9條規定:“船舶油污損害賠償范圍包括:(一)為防止或者減輕船舶油污損害采取預防措施所發生的費用,以及預防措施造成的進一步滅失或者損害;(二)船舶油污事故造成該船舶之外的財產損害以及由此引起的收入損失;(三)因油污造成環境損害所引起的收入損失;(四)對受污染的環境已采取或將要采取合理恢復措施的費用。”該條中的前三項規定的都是“收入損失”,探尋該條的結構與措辭,則顯見第1項與第2項應屬有形財產損失,第3項雖與前兩項并列,但顯然屬于因為油污損害導致的權利人遭受的非有形財產之外的經濟損失。第3項的表述僅為“因油污造成環境損害所引起的收入損失”,理論上說,只要是在此油污損害過程中,權利人遭受的非有形財產損害均可屬其范圍,但現實中,又把該經濟損失限于污染行為導致的環境資源功能損害,而不重視污名損害。這可以從兩個方面證明。其一,司法實踐中,環境功能損害導致的經濟損失經常與有形財產損害緊密相聯,污染受害者在訴訟中提出的賠償環境功能損害的訴求雖然不大能得到法院支持,但這往往并非法院根本否認該損害的存在,而是因為缺乏科學的明確的證據支持。比如,在表2所列大氣污染案件中,原告主張被告排放鐵粉塵污染行為導致的鉛酸電池產品、半成品等無法使用,屬于有形財產損害,同時主張被告行為致使其停業關閉,屬于功能損害,法院認可被告行為同時造成了有形財產損害與功能損害,但基于原告不能提供證據證明損失具體數額而駁回該訴訟請求。其二,在環境保護部《關于開展環境污染損害鑒定評估工作的若干意見》(環發〔2011〕60號)之附件《環境污染損害數額計算推薦方法(第1版)》中,對環境污染損害進行了定義,即“指環境污染事故和事件造成的各類損害,包括環境污染行為直接造成的區域生態環境功能和自然資源破壞、人身傷亡和財產損毀及其減少的實際價值,也包括為防止污染擴大、污染修復和/或恢復受損生態環境而采取的必要的、合理的措施而發生的費用,在正常情況下可以獲得利益的喪失,污染環境部分或完全恢復前生態環境服務功能的期間損害。”細究該定義可以發現,除了規定人身損害和有形財產損害,其進步之處在于規定了預期損失和“污染環境部分或完全恢復前生態環境服務功能的期間損害”;申言之,環境污染行為導致的環境資源功能損害給權利人導致的經濟損失已在該規定中納入環境污染損害的范圍,但同時該定義并沒有規定環境污名損害導致的環境資源交易價值貶損給權利人導致的經濟損失。

因此,無論梳理司法實踐抑或相關法規范均可看出,其中并無對環境污染行為導致的污名損害的認定。而如上所言,我國《侵權責任法》第2條對“權益”規定的開放性為人們在探尋環境資源為公民帶來的多重價值與利益的基礎上,解釋何為環境資源權利主體的“權益”提供了法律解釋的空間。我國《侵權責任法》與《環境保護法》對環境損害均無明確范圍界定,《最高人民法院關于審理船舶油污損害賠償糾紛案件若干問題的規定》(法釋〔2011〕14號)將“因油污造成環境損害所引起的收入損失”納入油污損害范圍的規定,體現了我國司法部門在高度重視環境污染問題特殊性的基礎上,對環境損害范圍認知上的開放性,并且其中有“收入損失”的表述本身并未排除環境污名損害,只是傳統環境判斷中的路徑依賴,使得我國當前司法實踐中未見對環境污名損害予以認定與賠償的案例。但既然在現實中有必要,在理論上尚可行,在域外環境污染損害認定與賠償案件中有嘗試,在今后的環境污染損害范圍認定中將其納入環境污名損害亦未有障礙,需要做的就應該是進一步厘清環境污名損害的判別與認定機制。

五、結語

近年來,嚴峻的環境問題成為我國全面推進生態文明建設亟待應對的重大問題。為解決環境司法困境的頑疾,當前社會各界的關注焦點集中于在法律中增設環境公益訴訟條款、全國法院系統建設專門環境審判組織等。這些措施固然重要,但僅此不夠,更要回歸私法邏輯,反思當前環境司法對被損害環境權益救濟的績效與當前環境污染受害者訴求的巨大落差。這種原因不僅在于當前的環境訴訟程序機制難以因應環境權益救濟的需求,在于環境權益及相應環境污染損害的種類與范圍難以在當前的法律體系中得到充分表達。環境污名損害雖然不是由環境污染者直接導致的對權利主體的直接的物理性污染損害,但在當前環境意識提高、公眾普遍厭惡環境風險的背景下,由社會建構的環境損害,不管法律是否予以否認,都確實存在,有必要在對環境損害范圍的法律解釋中對之予以確認,并在廣泛調研的基礎上類型化地歸納環境污名損害的具體內容,完善環境污名損害賠償的法律構造。

(責任編輯:陳歷幸)

DF522

A

1005-9512(2015)11-0088-14

劉超,華僑大學法學院教授,法學博士,武漢大學法學院博士后研究人員。

*本文系作者主持的華僑大學中央高校基本科研業務費資助團隊項目“環境侵權損害賠償制度體系化研究”(項目編號:13SKGC-QT12)的階段性研究成果。