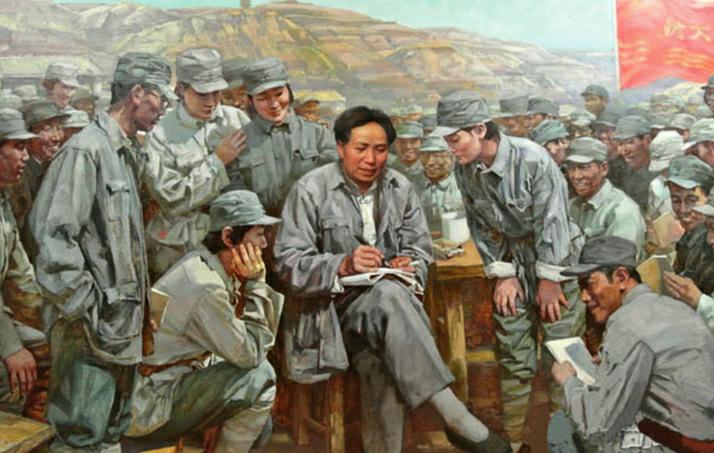

毛澤東在抗大講黨課

進入抗日戰爭后,隨著抗戰形勢的發展與持久抗戰的需要,迅速培養大批既有馬列主義理論水平又有實踐經驗的德才兼備干部的任務,擺在了中國共產黨的面前。抗大是毛澤東主席為了適應形勢的需要親自倡導和主持創辦的一所專門為抗日戰爭儲存、培養、輸送軍政干部的學府,是革命的大熔爐。在艱苦的戰爭年代,抗大創辦9年,由最初的數百人,直至發展成為擁有12所分校、數萬名學員,先后為各個抗日根據地輸送了10萬余優秀兒女。他們中既有能征善戰、統領千軍萬馬的高級將領,也有戰斗在各個抗日根據地的基層干部。當時的抗大物資經費困難、設備簡陋,教員也是很缺的。為了使教學正常進行,許多中央領導同志都充當義務教員。毛澤東就是其中一位。

1936年,是一個非凡的年代。中國工農紅軍經過二萬五千里長征到達陜北蘇維埃根據地,剛剛立足,日本侵略者占領我國東三省后又把魔爪伸向了華北,中華民族到了生死存亡的危急關頭。全國人民把期盼的目光聚焦到了陜北,把拯救中華民族的希望寄托在了中國共產黨人的身上。

黨中央、毛主席把這一歷史重任擔在了自己的肩上。毛主席高瞻遠矚,預見到抗日高潮來臨,將需要大批的干部去領導神圣的民族解放戰爭。5月14日,毛主席在黃河西崖的大相寺主持召開會議,決定成立紅軍大學,并將其定名為“中國抗日紅軍大學”。當時,戰事頻繁,前線很需要干部,一些領導同志舍不得送干部去學習。會上,毛主席親自做工作,說服一些領導同志,為了抗日把眼光放遠一點,送優秀干部到紅軍大學去學習。1937年2月,學校更名為“中國抗日軍事政治大學”。

抗大就像一顆在沉沉黑夜里閃耀的北斗星,把大批的革命青年、抗日志士從長城內外、大江南北、異國他鄉召喚到黃河之濱、寶塔山下。在戰爭環境里,創辦這么一所大規模的學校,抽調很多高級將領來學習,充分證明毛主席具有偉大的戰略家的眼光和革命家的宏才大略。他深知,在革命的重大歷史轉折關頭,抗日民族統一戰線形成以后,我們黨和軍隊的任務、策略、斗爭方式及工作方法都將有所改變并復雜起來,這就需要干部重新學習并掌握黨的路線、方針和政策,主動地適應這種戰略轉折。

毛主席等中央領導同志為抗大的創辦傾注了滿腔心血,給予了極大的關懷。抗大創辦初期,主要課程都由中央領導同志擔任。毛澤東講授中國革命戰爭的戰略問題;張聞天講授中國革命基本問題;楊尚昆講授各國論;李維漢講授黨的建設等。為了幫學員們適應時局轉換,毛主席廢寢忘食、不分晝夜地備課,給學員們講政治形勢、黨的政策和《中國革命戰爭的戰略問題》。他的演講既高瞻遠矚,又細致入微,針對性強,分析問題精辟入理。

毛主席這些大“教授”非常平易近人,他們來講課,既不興師動眾,也不戒備森嚴。有一次,毛主席等領導同志走進教室時,大家站起來熱烈鼓掌。毛主席微笑著擺擺手,讓學員們坐下。他先介紹了跟隨他來的幾位領導同志,然后說:“我今天幫你們請來幾位教員,有洋的,也有土的,我就是土的一個。”當介紹到徐特立時,他說:“他不僅是你們的老師,也是我的老師。”接著,他又說:“我們前一段時間,用兩只腳走了兩萬五千里。孫悟空會騰云駕霧,一個跟頭能翻十萬八千里。我們不會騰云駕霧,也走了兩萬五千里。要是會騰云駕霧,就不曉得會走到哪里去了。現在,我們紅軍從過去幾十萬人減為兩萬多人,要不是劉志丹幫我們安排好這個落腳點,我們不知要到哪里去呢!反正我不到外國去。中國的地方大得很,東方不亮西方亮,黑了南方還有北方。當前,黨中央為建立抗日民族統一戰線,決定把反蔣抗日的口號改為逼蔣抗日,就是要逼蔣介石走抗日的道路。”

1936年12月12日,在抗大第一期學員即將畢業時,西安事變發生,中央決定和平解決西安事變。為了把學員和干部的思想統一到黨的抗日統一戰線的策略方針上來,12月26日,即張學良釋放蔣介石的第二天,毛主席又親自來到抗大,給學員和中央機關干部作關于西安事變的報告。他說:在目前的形勢下,殺了蔣介石,會使國內形勢更加復雜和混亂,有利于日本帝國主義。何況殺了一個蔣介石,還會出現第二、第三個蔣介石。諸葛亮對孟獲還搞七擒七縱,我們對蔣介石為什么不可以一擒一縱呢?他風趣地說:陜北毛驢很多,趕毛驢上山有三個辦法:一拉、二推、三打。蔣介石是不愿抗戰的,我們就用趕毛驢上山的辦法拉他、推他,再不走就打他。這就是我們黨“逼蔣抗日”的方針。學員們聽了毛主席的報告,思想豁然開朗。后來,毛主席在抗大又講了《實踐論》、《矛盾論》和《論持久戰》,使學員們受益匪淺。他講課的內容,不是從抽象的哲學概念出發,而是從長征和抗戰初期的現實實踐開始,信手拈來的話題,深入淺出的闡釋,高屋建瓴的結論,或嬉笑怒罵、當頭棒喝,或循循善誘、通俗易懂。

抗大是毛主席親手創辦起來的,也是在毛主席的親切關懷下成長壯大起來的。毛主席辦學校有一套獨特的作風。他既總攬全局,又放手讓學校干部大膽工作。抗大剛開辦時,他兼學校政治委員,后來又兼任抗大的教育委員會主任,但一些具體工作都由學校干部去做。他還讓幾個學員擔任學校領導工作,這在我軍和世界教育史上是從沒有過的。

毛主席很重視學員的作風培養,特別是艱苦奮斗作風的鍛煉和培養。他常說,學員的作風培養好了,到部隊后就是一面像樣兒的旗幟。

1936年7月,國民黨軍高雙城部偷襲瓦窯堡后,學校一度遷到了陜北的一個偏僻小縣保安縣(今志丹縣)辦學。那時,保安四面群山環繞,土地貧瘠,人煙稀少,物產匱乏。保安城外的山坡石壁上的石洞就是學員們的校舍。學員們住的也是石洞,睡的是石頭砌成的床鋪。生活雖然艱苦,但學員們學習卻很用功。大家總是把配給的油點光、蠟燃盡才肯上床睡覺。

毛主席對學員們這種一面學習,一面生產的艱苦奮斗的作風非常贊賞。一天,毛主席講話,他詼諧地說:你們是過著石器時代的生活,學習當代最先進的科學——馬克思列寧主義。你們是“元始天尊的弟子”,在洞中修煉。什么時候下山呢?天下大亂你們就下山!這既是對學員們的表揚,也是對學員們的鼓勵。從抗大開始,學員們就把毛主席倡導的“一面學習,一面生產”作為一種優良作風繼承下來。

1937年3月,毛主席為抗大同學會成立題詞:“堅定正確的政治方向,艱苦樸素的工作作風,靈活機動的戰略戰術”,并把它作為抗大的教育方針規定下來。這是對抗大艱苦奮斗作風的又一次肯定。抗大在長期的辦學實踐中形成了自己特有的校風,這就是毛主席倡導的“團結、緊張、嚴肅、活潑”。

有時候,毛澤東夜間工作時間太晚,第二天不能準時到學校上課,學員們就列隊來到鳳凰山下毛澤東住處的小院子里,席地而坐,聆聽演講,認真記錄。隨著奔赴延安的愛國青年越來越多,大家都想親耳聽聽毛澤東的演講或報告,于是就開設了露天大課堂。延安城里抗大的庭院里,清涼山下陜北公學門前的廣場上,以及橋兒溝魯藝的院子里,擺上一張小方桌,放一個裝滿熱水的搪瓷缸子,毛澤東站在桌子旁邊就開始演講。說到激動之處,他往往雙手叉腰,身體前后移動,甚至在臺上來回走動,舉手投足,一言一行,都牽動著聽眾們的心。整風運動之后,這種臺上與臺下的互動,逐漸演變成臺上一個停頓,話音剛落,臺下一人振臂高呼,千萬人齊聲響應,群情激奮,斗志昂揚。