推動實現跨國公司平臺內資金可兌換

彭英

上海自貿區分賬核算試驗和跨國公司外匯資金集中運營試點是推進人民幣資本項目可兌換的兩條不同路徑。其中,自貿區分賬核算試驗通過創新設立自由貿易賬戶(以下稱FT賬戶),實行更具宏觀審慎特征的跨境資金管理,對推進實現跨國公司平臺內可兌換具有重要的啟示。

兩項政策比較

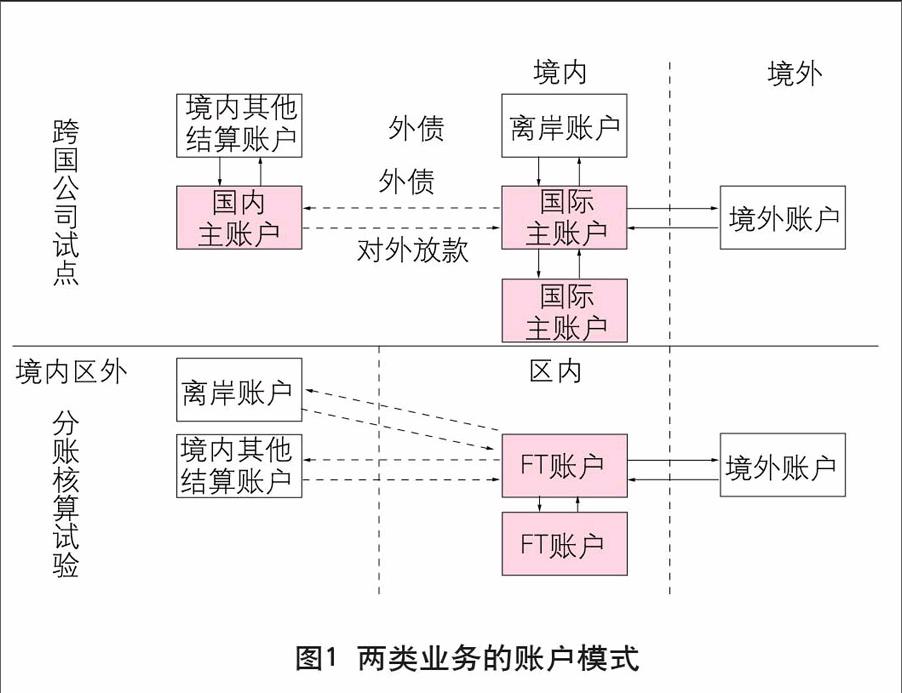

賬戶模式。兩類業務的賬戶框架如圖1。兩類業務賬戶模式具有共同點,一是在賬戶性質上,國際主賬戶和FT賬戶都屬于在岸賬戶,但都具備一定的離岸功能,兩個賬戶均可與境外資金往來自由。二是均遵循“一線放開、二線管住”的思路,如圖1所示,灰色區域與境外賬戶資金往來自由,與境內結算賬戶資金采取有限滲透模式。

不同點是,跨國公司試點實行“兩個賬戶、一個通道”的管理模式。在現行外匯賬戶體系下 設置國際資金主賬戶和國內資金主賬戶,以國際資金主賬戶為核心形成境外資金池,以國內資金主賬戶為核心形成境內資金池。對境外資金池與境內資金池滲透的通道實行雙向額度控制。分賬核算試驗,實行本外幣規則統一的單一的自由貿易賬戶體系。銀行內部設置FT賬戶核算體系,建立相應的內部風險控制和分賬核算管理機制,等同于建立一個全新的“虛擬銀行”單元。FT賬戶之間以及FT賬戶和境外賬戶之間資金自由劃轉,FT賬戶與境內其他銀行結算賬戶之間按照資金流出入類型實行有限滲透。

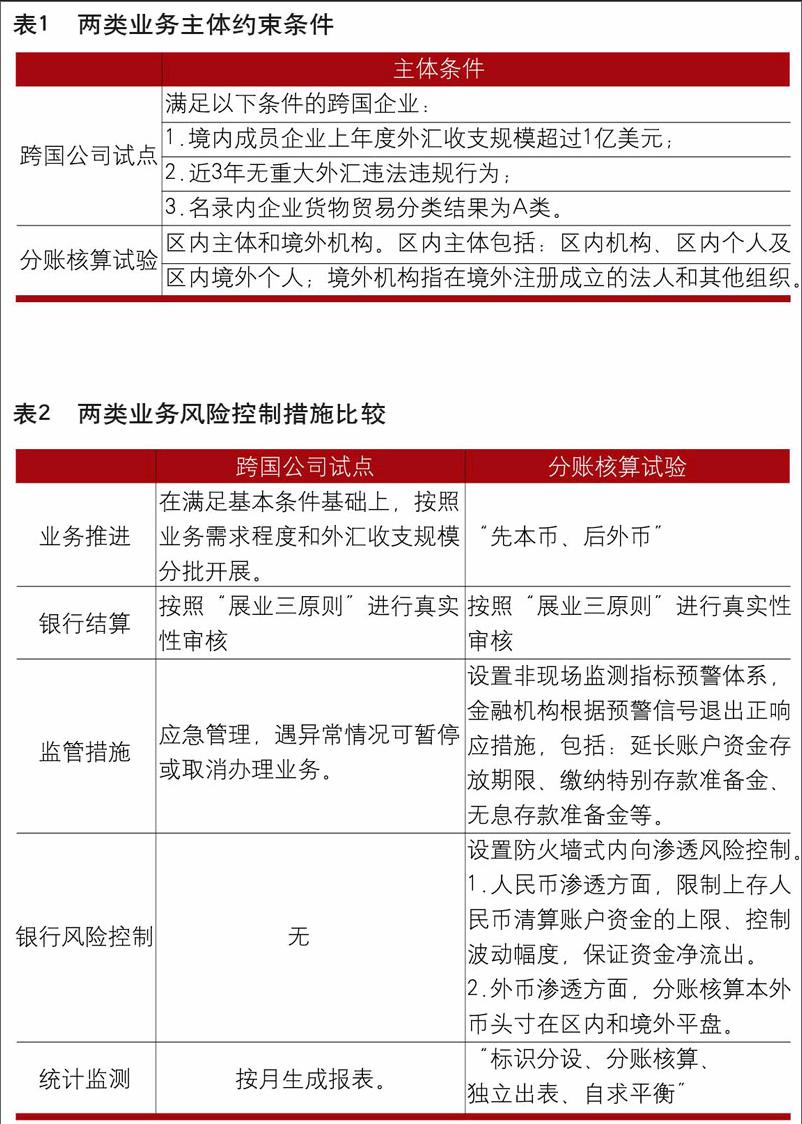

業務主體。跨國公司試點主體是跨國公司企業,主辦企業可以在不超過3家銀行開立國內主賬戶和國際主賬戶,由主辦企業牽頭辦理所有業務。分賬核算試驗主體是開立自由貿易賬戶的區內主體和境外機構,包括機構和個人兩類。其中,上海市金融機構都可以在分賬核算體系下提供自由貿易賬戶服務。(見表1)

境外融資管理。兩類業務都可以進行境外融資,但融資方式不同。一是融資額度。跨國公司試點境外融資按照現行“投注差”管理模式,境外融資上限為境內成員企業集中的外債額度,中外資企業境外融資存在不公平性;分賬核算業務境外融資上限為“資本×境外融資杠桿率×宏觀審慎調節系數”,中外資企業實行統一的融資額度核定方式。二是融資規模計算。跨國公司試點實行“通道”管理,通道內凈融入額不得超過境內成員企業集中的外債額度。分賬核算境外融資規模=∑境外融資余額×期限風險轉換因子×幣種風險轉換因子×類別風險轉換因子。三是融資用途。跨國公司試點外債資金用于境內,結匯用途遵循現行外匯管理規定。分賬核算業務境外融入資金用于區內主體自身經營活動、區內和境外。

風險控制。跨國公司試點僅針對跨國企業,是探索資本項目可兌換的一種嘗試。因此,風險控制方面,除企業履行備案要求外,強調銀行按照“了解客戶、了解業務、盡職審查”的原則進行真實性審核。分賬核算業務定位于推進資本項目可兌換、建設人民幣離岸中心等多重目標,是對銀行賬戶體系的創新。因此,在風險控制方面,更注重宏觀審慎監管理念和監管工具的運用。兩類業務風險控制措施見表2。

分賬核算試驗對跨國公司平臺可兌換的啟示

建立跨國公司單一多幣種賬戶體系。從兩類業務的賬戶模式比較看,跨國公司試點未改變現行的賬戶體系,通過雙向額度有效防范風險,易于推廣和實施。分賬核算試驗創新構建的自由貿易賬戶體系,是一個相對封閉的體系,有利于防范資金溢出風險,但要求銀行設立獨立的核算科目體系,銀行系統開發成本較高,推廣實施難度較大。從可兌換發展歷程看,由行政審批到規模管理再到資金自由流動是普遍性路徑。隨著資本項目可兌換逐步實現,未來額度控制逐漸放松,跨國公司業務通道管制功能弱化,賬戶統計監測功能加強。為此,可在自貿區分賬核算試驗基礎上,建立跨國公司單一多幣種賬戶體系,企業通過一個賬戶實現所有資金的收付。取消人民幣專用存款賬戶(資本項目-結匯待支付賬戶),實現單一賬戶內資金可兌換,以滿足企業對資金管理和賬戶服務的需求,實現跨國公司平臺可兌換。

建立更加審慎的境外融資管理模式。從兩類業務的境外融資管理模式比較看,跨國公司試點框架內的境外融資額度以“投注差”為核定依據,純中資企業無“投注差”,即使具備良好的償債能力也無法獲得額度引入外債、利用境外市場資源,有失公平。分賬核算試驗給予市場主體較優惠的境外融資政策,解決了中外資企業差別待遇的問題,允許市場主體以實收資本與資本公積之和為基數對外借債,且引入了宏觀審慎系數,增加了額度計算的主動性和靈活性。因此,可參照分賬核算試驗和外債比例自律管理等方式,調整境外借入外債的核定方式,探索更具審慎性的跨國公司外債管理模式。如,對中外資跨國公司統一按照資本或凈資產的一定倍數核定外債額度,并根據跨境資金流動形勢設置宏觀審慎調節系數,調整借入外債限額。跨國公司實際外債規模可根據幣種結構、期限結構等設置參數進行計算。

建立更加全面的統計監測方式。從兩類業務的統計監測模式比較看,跨國公司試點在現有賬戶體系、數據申報規則和系統改造升級的基礎上,實現數據的電子化采集,管理模式雖已較為成熟,但數據采集的準確性、完整性和及時性仍然是值得關注的問題。自由貿易賬戶基于分賬核算單元實施,相關的系統改造工作量較大,統計監測體系也有待進一步完善,但“標識分設、分賬核算、獨立出表、自求平衡”的原則對完善跨國公司業務統計監測仍具有啟示意義。實現跨國公司平臺可兌換后,掌握跨國公司資金流向是進行審慎管理的基礎。應以國際收支統計申報為基礎,通過多種途徑設置標識,跟蹤資金流向。如,在跨境收支和境內劃轉中,使用更貼近跨國公司資金運作性質、更易分辨的交易編碼;在交易附言中嚴格注明“跨國公司”等字樣,必要時在跨國公司賬戶中增設標識符號。同時,完善現有系統固定報表生成方式,可要求銀行形成統一的賬戶處理方式,便于數據生成一致性,提高數據采集質量。

實行更加審慎的預警管理措施。從兩類業務的監管措施比較看,由于跨國公司試點針對跨國集團企業一類主體,資金向境內市場滲透實行較嚴格的額度管理,且境外融資基本遵循現有管理模式,故后續監管措施較為單一,仍存在較大的行政色彩。分賬核算試驗針對機構和個人兩類多種主體,資金向境內滲透沒有額度限制,規定的滲透資金類型基本涵蓋了企業貿易、投資等需求,且境外融資實行更加審慎靈活的管理模式,故后續監管措施以非現場監測預警為主,并實行多樣化的市場化審慎調節手段。隨著跨國公司平臺內可兌換逐步實現,應借鑒分賬核算試驗,建立更加審慎的預警管理措施。一是依托跨境資金流動監測與分析系統,建立跨國公司資金流動非現場監測指標體系,定期篩選異常指標和異常企業,進行針對性監測。二是針對監測發現的異常跨國企業,以主體分類管理為基礎,實行多樣化的分類管理措施。特別是,對于通過跨國公司平臺進行較大規模的跨境資金擺布,對區域跨境資金流動形成較大沖擊的跨國企業,可首先進行風險提示,必要時可延長其賬戶內資金存放期限或暫停相關業務辦理。三是當跨境資金流動形勢發生較大逆轉時,可通過調整外債規模核定參數、要求銀行繳納特別存款準備金、無息準備金等,調整總體資金流動規模,緩解跨境資金流動壓力。

推動實現跨國公司平臺內可兌換的思路

按照適時穩步推進思路,分階段、分主體實現跨國公司平臺內可兌換。

第一階段,保持現有跨國公司賬戶管理模式,堅持通道管理和額度控制,重點增強境外融資彈性,調整境外融資核定方式,解決中外資企業借入外債不平等性。結合跨國公司資金運營特點,綜合分賬核算試驗境外融資和外債比例自律管理等核定方式,實行最優的境外融資管理方式。同時,不斷擴大跨國公司試點范圍,測試跨境資金波動承受力和容忍度。

第二階段,在跨國公司資金運營試點平穩條件下,取消通道管理,合并簡化賬戶體系,將自貿區FT賬戶模式推廣至跨國公司平臺,建立跨國公司單一本外幣賬戶體系,將跨國公司境外資金池和境內資金池貫通,跨國企業通過一個賬戶實現所有類型資金收付,并實現賬戶內資金可兌換。具體操作中,可根據可兌換程度,規定境內外資金池相互融合的資金類型,如經常項目往來、實業投資及償還金融機構貸款等實際經營活動需求等。

第三階段,通過完善跨國公司統計監測方式和預警管理措施,開展事后監測預警,針對風險預警情況,實行主體分類管理。如根據跨國公司跨境資金擺布與跨境資金流動形勢的匹配性,實行“高風險群體”、“中等風險群體”和“低風險群體”三類管理。對不同群體綜合采用風險提示、窗口指導、約見談話、暫停相關業務等管理措施。必要時,要求銀行繳納特別存款準備金、無息準備金等,進行宏觀總量調控。