城鄉居民金融普惠的群體差異性

張龍耀+馬倩倩

普惠金融的概念在2005年聯合國宣傳小額信貸年時被首次提出,隨后日益受到國內外政府和學者的重視并逐步形成統一的內涵。中國人民銀行行長周小川對普惠金融的定義反映出中國政府的普惠金融政策取向,即通過完善金融基礎設施,以可負擔的成本將金融服務擴展到欠發達地區和社會低收入人群,向他們提供價格合理、方便快捷的金融服務,不斷提高金融服務的可獲得性。

然而,從現有研究來看,我國金融普惠程度仍有待進一步提高。僅僅以家庭銀行賬戶擁有率指標來看,世界銀行2012年全球普惠金融調查數據顯示,美國家庭的銀行賬戶擁有率為90.47%,日本和澳大利亞更是高達96.98%和99.30%,而中國家庭的銀行賬戶擁有率僅有66.30%,這一比例盡管比世界平均的46.82%的水平高,但是與經濟發達國家仍有很大的差距。目前對我國普惠金融發展程度的研究大多是從宏觀層面進行全國和省級層面平均水平的測度,而缺少對微觀家庭層面的衡量。考慮到微觀家庭的群體差異性、城鄉二元經濟和金融結構的特征,本文使用大樣本家庭調查數據從家庭層面評估普惠金融發展程度,比較城鄉家庭在存款賬戶、銀行貸款、民間借款、信用卡擁有、商業保險、股票賬戶和基金投資等七個維度上金融產品與服務獲得的差異性,剖析其深層次原因并提出相應的對策建議。

城鄉居民金融普惠發展現狀

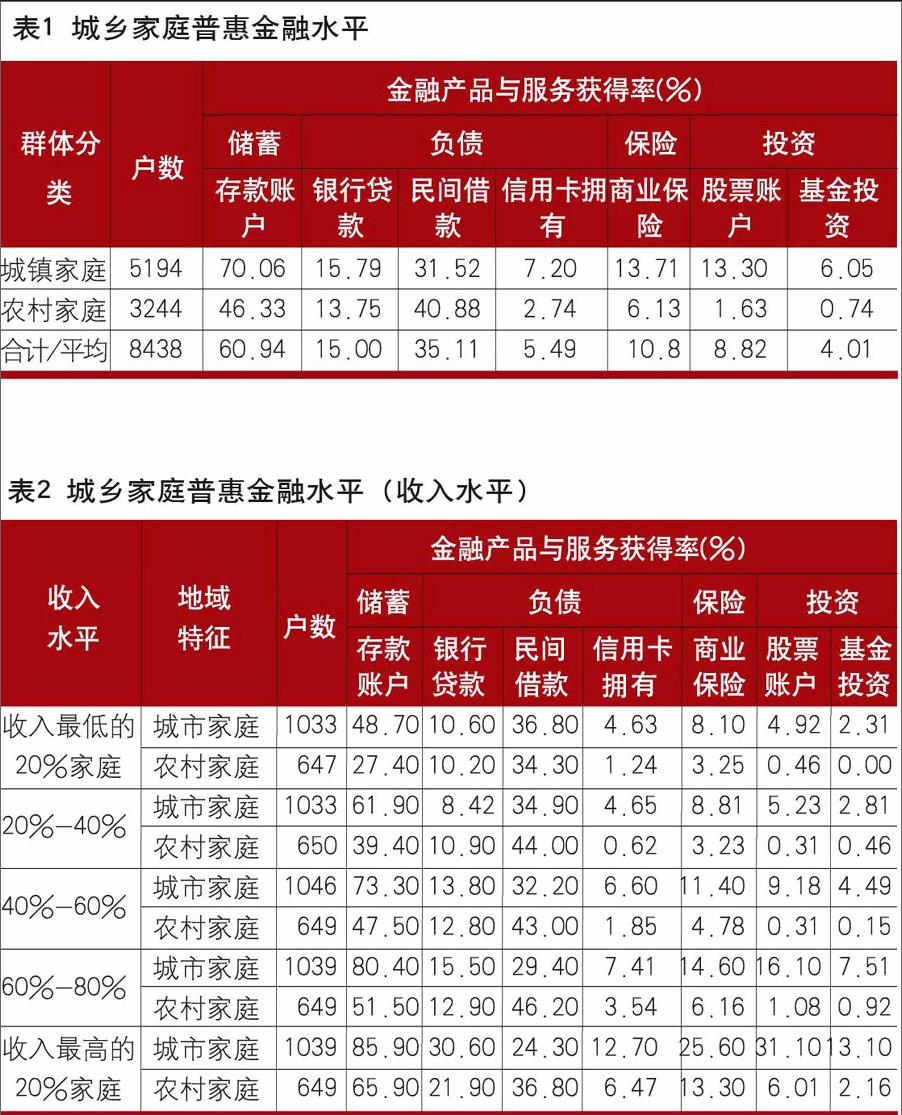

本文使用的是西南財經大學2011年度中國家庭金融調查數據。該數據覆蓋了全國除西藏、新疆、內蒙古和港澳臺地區外的25個省80個縣的320個村(居)委會,總樣本規模為8438個家庭,具有一定的全國代表性。本文選擇七類主要的金融產品與服務,描述并比較不同收入、受教育程度和政治資本的城鄉家庭金融產品和服務獲得的總體現狀和群體差異。

家庭金融普惠的城鄉差異較大

城鎮家庭金融產品與服務獲得率明顯高于農村家庭,尤其是儲蓄、保險和投資。農村家庭的存款賬戶擁有率為46.33%,城鎮家庭則高達70.06%,盡管是最基礎的金融服務,存款賬戶對于家庭金融普惠的作用最大,因為擁有存款賬戶的家庭更多地接觸金融機構和獲得信用歷史,通常成為獲得其他金融服務的前提。城鎮家庭商業保險獲得率為13.71%,這一比率是農村家庭的兩倍之多;城鎮家庭股票賬戶和基金賬戶獲得率分別為13.30%和6.05%,農村家庭該比率僅為1.63%和0.74%。在負債方面,城鎮家庭擁有較高的銀行貸款和信用卡,占比分別為15.79%和7.20%,但是農村家庭民間借款比例高于城鎮家庭,占比為40.88%。當正規金融供給不能滿足潛在客戶的需求,存在較大的金融缺口時,民間金融成為受到正規金融排斥家庭的重要融資渠道。

收入越高的家庭,金融產品與服務獲得程度越高

收入較高的家庭在存款賬戶、銀行貸款、信用卡擁有、商業保險、基金投資等方面的金融產品與服務獲得率明顯高于收入較低的家庭。同時,在相同收入分布區間上,城鎮家庭在存款賬戶、信用卡擁有、商業保險、股票賬戶、基金投資等方面的金融產品與服務獲得率明顯高于農村家庭,但是農村家庭與城鎮家庭銀行貸款的可獲得性差異不明顯,這可能與城鄉家庭貸款需求結構的差異有關,農村家庭生產性信貸需求較高,而城鎮家庭主要是消費信貸需求。處于收入分布最低20%的家庭的金融獲得程度最低,尤其是低收入農村家庭,銀行賬戶擁有率不足三成。貧困群體容易遭受正規金融機構的排擠并且存在一定程度的自我排斥,最終表現為較低的金融獲得水平,這部分家庭是未來我國發展普惠金融的重點和難點。

受教育程度越高的家庭,金融產品與服務獲得程度越高

受教育程度較高的家庭在存款賬戶、銀行貸款、信用卡擁有、商業保險、股票賬戶、基金投資等方面的金融產品與服務獲得率明顯高于受教育水平較低的家庭。在相同受教育水平下,城鎮家庭在存款賬戶、信用卡擁有、商業保險、股票賬戶、基金投資等方面的金融產品與服務的獲得率高于農村家庭,銀行貸款獲得率與農村家庭差異不明顯。農村居民的受教育水平較低和文盲率較高是其受到金融排斥的重要原因,戶主為文盲的農村家庭的信用卡、股票賬戶和基金獲得率均為零,其存款賬戶的擁有率僅為28.90%。受教育程度對金融普惠的影響可能來自于兩方面的原因,一方面,受教育程度越高的居民更容易理解金融產品與服務,從而影響其對金融服務的需求;另一方面,受教育程度往往與收入水平正相關。

具有政治資本的家庭更多地參與金融市場

本文選用共青團、中共黨員、民主黨派或其它黨派作為政治資本的衡量指標。如表4所示,在存款賬戶、銀行貸款、信用卡、商業保險、股票賬戶以及基金六個維度上,戶主具有政治資本的家庭所獲得的金融產品與服務的比例更高。戶主擁有政治資本的城鎮家庭的存款賬戶、銀行貸款、信用卡、商業保險、股票賬戶、基金投資的獲得率均為最高,其占比分別為80.20%、21.10%、8.45%、16.20%、18.90%、9.13%。戶主不具有政治資本的農村家庭在以上六個維度上所獲得的金融產品與服務均為最低值,其占比分別為44.80%、12.90%、2.38%、5.68%、1.23%、0.61%。由此可以看出沒有政治資本的家庭更容易受到金融排斥,沒有政治資本的農村家庭所受到的金融排斥最為嚴重。政治資本具有降低資金供求雙方信息不對稱的信息效應和強化資源獲取能力的資本效應,從而能夠增加家庭金融產品與服務的可獲得性。

制約城鄉居民金融普惠的原因分析

交易成本較高制約著家庭金融獲得水平的提高

CHFS數據統計顯示,選擇銀行辦理活期存款賬戶的原因中占比前三位的分別是位置便利、單位指定、時間方便;在選擇銀行辦理貸款業務的原因中地點、時間也占有很大的比重;在選擇辦理信用卡時還款方便占有16.43%的比例。金融服務需求者所在地與正規金融機構分支網點的距離遠近會影響家庭金融獲得,城市聚居區和人口稠密區的家庭獲得更多的金融服務。遠離中心地區、居住稀疏分散和農村地區的家庭獲取金融服務的交易成本相對較高,在獲得金融服務方面更加困難。

高風險削弱金融機構提供金融產品與服務的積極性

銀行拒絕發放信用卡最主要的原因是家庭沒有穩定或足夠高的收入,由此可見我國目前金融排斥的一個重要原因是低收入家庭在收入和社會保障方面存在較大的不確定性,尤其是對于農村家庭而言,由于從事的農業經營在收入方面存在更大的風險,在相關的社會保障網絡不健全的情況下,金融機構為了規避信用風險和其他社會風險,通常直接排斥這部分家庭。除此之外,我國金融機構的客戶風險評估能力不足亦是重要原因之一,由于金融基礎設施不完善、歷史數據缺乏、風險評價模型落后等,無法有效甄別潛在客戶的風險。

金融產品和合約難以契合家庭需求特征導致自我排斥

在沒有銀行貸款的原因中,89.63%的家庭在購買第一輛汽車的時候不需要貸款、76.54%的家庭在購買第一套房屋的時候不需要貸款、74.97%的家庭在從事相關經營活動時不需要貸款,然而這些家庭參與民間借款的比例卻高達35.11%。在沒有信用卡的原因中有13.03%的家庭認為其沒有還款能力。這些家庭認為尋求獲得某些金融服務時會被拒絕而自己主動不去嘗試獲得那些金融服務因而處于自我金融排斥狀態。

信用擔保體系不健全制約著家庭金融普惠程度的提高

各國經驗表明,信用擔保體系在普惠金融體系中發揮重要作用。銀行拒絕發放貸款以及信用卡的重要原因之一是沒有擔保人或抵押品以及沒有信用記錄,因此是否具備足夠的授信額度以及擔保抵押資產是銀行提供金融產品與服務的主要決定因素之一。擔保能夠降低資金供需雙方之間的信息不對稱程度,擔保機構的風險補償機制有利于保證融資持續運行和轉移金融機構的潛在風險。但是,我國信用擔保體系存在抵押融資受到限制、抵押物難選擇和信用擔保體系建設滯后等問題,在農村地區政府財政能力有限的情況下,農村地區信用擔保體系仍未建立起來。

金融知識匱乏亦是家庭金融普惠程度不高的重要原因

一些跨國研究發現,“金融文盲”的分布得非常廣泛,既包括美國、英國等經濟發達國家,也包括中國、南非等發展中國家,相當比例的家庭不了解經濟和金融的基本概念,譬如利率、復利、通脹率等。在沒有信用卡的原因中,38.11%的受訪家庭認為其對信用卡不了解;在沒有股票賬戶的原因,36.01%的家庭認為沒有相關投資知識,有限的金融知識是影響金融需求的一個重要因素。金融知識的匱乏導致部分家庭對某些金融產品的排斥,在另一些情況下,則可能導致消費者在選擇金融產品時做出錯誤的或非理性的金融決策。

改善家庭金融普惠水平的政策建議

完善金融基礎設施建設

建設完善高效的金融基礎設施是改善家庭金融普惠的重要前提。首先,提高基礎設施建設水平,如增設金融機構分支機構及網點,擴大 ATM 自助服務機的覆蓋率,提高公用電話、手機、網絡等的使用率,并通過各種政策鼓勵家庭參與金融市場,譬如政府規定補貼、教育支出等必須通過銀行支取有助于提高賬戶擁有率,但是前提是有廣泛的金融網點覆蓋率。其次,建立金融普惠社會輔助機構,如評級機構、行業協會、征信機構、結算支付系統和專業金融服務網絡,為金融機構的結算提供便利。

利用現代信息技術助推金融普惠

已有研究表明,印度、韓國、俄羅斯、巴西、墨西哥、秘魯等國通過小微金融、代理銀行、手機銀行和電子支付等移動金融和互聯網金融促進金融普惠,提升金融服務的覆蓋率、可獲得性和獲得成本。2013年中國的手機數量超過了11.5億部,普及率達到了84%,其中近一半的手機用戶居住在農村地區,中國3G和4G移動通訊技術的普及率已經高于全球平均水平26%,互聯網的普及率更是在過去八年時間內增長了5倍,達到了42%。這些都未移動金融和互聯網金融發展奠定重要的基礎,未來最基礎的支付、存款等金融服務通過信息網絡技術和移動終端可以移動支付和在線存取,小額貸款需求憑借大數據計算、互聯網P2P等平臺可以得到滿足,金融機構則可以借助現代信息網絡技術創新更加豐富的理財、保險等金融產品。

加快建立和完善覆蓋城鄉的信用擔保體系

金融普惠發展過程中,建立完善的信用擔保體系十分重要。擔保緩解了資金供需雙方之間的信息不對稱問題,擔保機構的風險補償機制有利于金融機構融資持續運行以及風險轉移,有效分擔了正規金融機構的信貸風險。中國信用擔保體系必須向規范化、法制化方向發展:發揮政府在信用擔保體系建立過程中的特殊作用,建立政府扶持的信用擔保機制;建立擔保機構風險補償機制,通過分擔或轉移風險的方式增加金融普惠的可獲得性;建立擔保基金和再擔保基金制度,對市場中的風險評估進行調整;建立和完善資信評級制度。

鼓勵金融機構開展金融產品創新

從金融機構的自身運作機制來看,金融機構應該積極創新設計出能夠滿足客戶需求的多樣化的金融產品,不僅僅提供儲蓄、信貸、保險、投資等金融產品與服務,更應該提供創新性的金融產品與服務。金融機構要根據需求者的實際情況和需求量體裁衣,有針對性地設計產品和服務,如鼓勵銀行取消向低收入人群收取賬戶管理費和設定最低存款限額;正規金融機構要積極創新可持續性的信貸模式,不斷擴大正規貸款的覆蓋面;支持商業保險機構在農村地區開展經濟作物保險等保險業務;鼓勵在農村地區發展手機銀行和網絡銀行等新型金融產品與服務,促進互聯網金融與傳統金融的有效融合,以滿足年輕金融消費者的需求。

針對性地強化對居民的金融知識教育

技術進步、金融機構風險管理水平的提高以及金融產品的日益復雜,導致了缺乏金融知識的居民容易受到金融排斥。我國家庭金融知識匱乏和信息鴻溝突出,尤其是農村家庭和低收入家庭。信息技術與金融知識的普及具有明顯的外溢性,能夠幫助落后地區與弱勢群體充分利用外溢性縮小與城鎮居民金融獲取水平的差距。建議政府在初中生和高中生學習階段推廣金融和理財教育,同時根據成年需求者的知識背景、教育程度和接受知識的方式開展有針對性的金融知識教育,最終提高全民金融知識水平和金融智商,對于實現金融普惠同樣非常重要。

基金項目:2014年度江蘇高校哲學社會科學研究重點項目(2014ZDIXM011);2015年度南京農業大學中央高校基本科研業務費專項資金、南京農業大學人文社科重大招標項目(SKZD2015003)。