曾慶存 :鑄丹心開日月

張晶晶

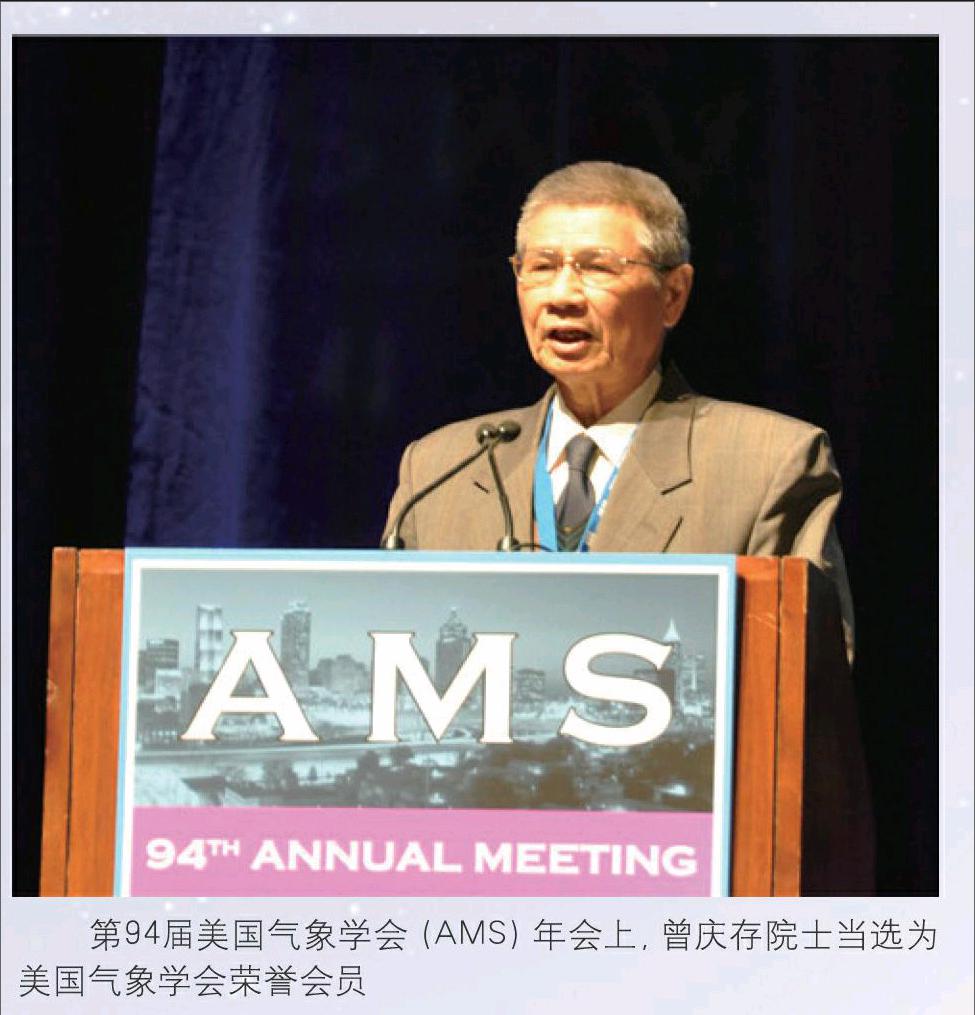

曾慶存院士當選美國氣象學會榮譽會員,對于中國氣象學界來說,這是一份來自國際社會的高度認可。

出生于1935年的曾慶存先生今年已是79歲高齡,齡近耄耋,雖偶有疾恙,但腰桿仍直,思維仍敏捷,依然孜孜不倦地在自己的崗位上發光發熱。

2014年歲初,各大科技網站紛紛刊載消息—“曾慶存院士當選美國氣象學會榮譽會員”。對于這位45歲便當選中國科學院學部委員(后稱院士),同時也是俄羅斯科學院外籍院士、第三世界科學院院士的氣象學家來說,多一個頭銜或許并沒有什么大驚小怪的,但是對于中國氣象學界來說,這是一份來自國際社會的高度認可。

記者有幸在大氣物理所鐵塔分部的安靜園區采訪到曾先生,敲門進入時他正伏案為學生修改文章。背陰的辦公室里光線并不是很好,簡樸辦公桌上的日光燈發出淡淡的白光,到處摞著的資料默默述說著主人多年來的故事。

“堂堂七尺之軀,有骨頭,有血肉,有氣息,喜怒哀樂、成功與挫敗、苦難與甘甜,人皆有之,我也一樣,老百姓一個。”這是曾慶存的自描,擲地有聲,亦文采斐然。

智啟于父

談到自己的啟蒙老師,曾先生毫無疑問地說是自己的父親。幼年家貧,但曾父卻始終勤勤懇懇,與鄰為善,曾母也是溫良恭儉,悉心照顧著曾家兄弟姐妹。一日,曾父去往城里挑肥,偶遇小學校長。校長見曾父雖為農民,舉止投足之間卻透露著一股文雅之氣,遂上前交談。

“談話中校長了解到父親有兩個適齡讀書的兒子,便囑咐父親一定要讓孩子讀書。”曾先生說,“其實父親自己也非常向往課堂,無奈沒有機會。”聽了校長的話之后,曾父下決心一定要讓兄弟倆讀書。自此,曾慶存便跟在哥哥身后,日日往返于田野學堂,因為知道機會來之不易,兄弟倆都倍加珍惜。

一邊勞動,一邊讀書,本來覺得能考上中學便是幸運之事的曾慶存,從沒想到自己有朝一日會在大學深造,并且將科研作為自己一生奮斗的事業。1952年,響應政府號召,他報考了北京大學物理系,順利考取之后被分配到了氣象學專業,從此他便展開了自己的科研人生。

在他的故鄉廣東陽江,鄉親們都說:“曾慶存即使不做氣象學家,也會成為一名文學家。”

放牧于田,少年曾慶存會唱山歌來解悶,開始讀書之后,他開始正式了解中國的古典詩歌。放學歸家,曾氏兄弟復習功課,曾父也在旁共同學習,吟詩誦詞,抑或在地上練習寫“大字”。土地上的活計十分繁忙,除了愉快的晚間時光,另外一個全家可以在一起享受詩詞之樂的時間便是連日陰雨之時。

觀屋外雨景,曾父吟出一句“久雨疑天漏”,曾慶存接道“長風似宇空”。“父親雖不無贊賞地說有幾分少年英氣,卻嫌對得欠工整。”曾先生說。后父子聯手,成詩一首:“久雨疑天漏,長風似宇空。丹心開日月,風雨不愁窮。”曾父極為喜歡這首詩,83歲高齡時,親筆將這首詩題于紙上,這也是曾慶存最為珍惜的一件紀念品。

被問到為何會喜歡上詩歌時,曾慶存回答說是因為博大的中華文化和秀美的祖國山川。他愛學問,不管是科學還是詩歌,甚至開玩笑說,“若要我從政,也許會是一個賢明公正的好官”。

史公之勵

1957年底,曾慶存被選拔赴蘇聯深造,師從氣象學大師基別爾。基別爾建議他從事應用原始方程作數值天氣預告的研究,盡管知道這是一個十分困難的題目,曾慶存最終還是聽取了老師的意見。

歷經三年的時光,曾慶存細致總結了老師以前的工作,中間經歷了多次失敗,苦思冥想之后,在1961年他首創了“半隱式差分法”。該方法至今仍不失為一個好的研究方法。曾慶存說,自己雖然時有中斷,但一直在用功研究。

在蘇聯曾立志要攀登上大氣科學的珠穆朗瑪峰的曾慶存,自評雖未登頂,但大概已經在海拔8600米處建立了一個營地,供后人休憩、前行。

1972年,曾慶存當時工作的團隊收到了強制解散的命令。這讓他和同事們痛心不已,工作和生活陷入了困境的他大病一場,期間又失去了自己摯愛的哥哥,這使他的身體和精神都受到了嚴重的打擊。

在給自己四姐的信里,他形容自己當時的情況是“樹欲靜而風不止”,“十二級臺風”似乎有吹毀一切的架勢。重壓之下,不少人選擇放棄,他卻逆風行走。

談到當時的情況,曾慶存先讓記者誦讀了《史記》中他最喜歡的、支撐他熬過那段歲月的段落:“西伯拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》……此人皆意有所郁結,不得通其道,故述往事,思來者。”

“人生在世,就得與天地共同奮斗,推動社會向前進。”曾慶存說,“當下社會人們的價值觀似乎已經偏離了中國傳統價值觀中‘大同世界的內核。面對不公,與其怨天尤人,不如腳踏實地,做好自己的本職工作,享受工作的樂趣。”

在惡劣的環境下,他仍然出色完成了之前上級交給他的編寫任務:出版巨著《大氣紅外遙測原理》和《數值天氣預報的數學物理基礎》。

談到自己最喜愛的作家,曾慶存提到了三位—司馬遷、毛澤東、奧斯特洛夫斯基。在這之中,太史公其人其事對曾先生的人格養成影響最為巨大,其行文風格也深受《史記》影響。

遙跨千年,承史公之勵。曾慶存寫下這樣的詩句:“家有難事任務多,千頭萬緒絞心窩。未成著作咬牙抵,燈冷蚊叮夜揣摩。”

科學之詩

早在31年前,曾慶存就在一篇文章中寫道,做科研需要“勇敢、嚴謹、堅韌”。時至今日,他依然堅持這樣的看法。

“不敢就不能創新,錯失了‘正確的萌芽;不嚴謹就會根據不足,為錯誤開了門戶;不堅韌就可能達不到循此路本可達到的正確的地方。”

曾慶存將自己的科研創新擴展到了科學與文學交界的地方。確實,他不僅是研究wt的一把好手,在科學院更是因為寫得一手好詩、好文章而有著“詩人院士”的美譽。他解釋說,寫作于自己是一種愉快的體驗,同時也希望將這種愉快的體驗傳遞給讀者。事實上也確實有很多人反饋說,不管是讀他的文章、詩歌,還是讀他的專業論文,都有種爽快的閱讀體驗。

在美國氣象學會(AMS)年會上,大會會刊登載了曾慶存《帝舜〈南風〉歌考》以及他寫作的七言絕句《圖桑之春》《京郊四季》的中英文版本。

《南風歌》是世界上最早記錄夏季風的文獻,成文于公元前22~23世紀的舜帝時代。“南風之薰兮,可以解吾民之慍兮;南風之時兮,可以阜吾民之財兮。”全詩寥寥26字,卻十分生動形象地闡釋了華夏子孫與東亞夏季風之間的緊密關系。

曾慶存完整地解釋、追尋了這首詩歌的內容和起源,用科學知識解讀了中國古典藝術;與此同時,他也反其道而行之,用詩歌展現了科學之美,《詠億年前古樹硅化石》便是其中的代表作。

在這首詩中,曾慶存從硅化木的形成聯想到宇宙生生不息的運動規律,詠物托情,行文大氣渾厚。更值得一提的是,這首詩甚至入選了中小學練習題,學生們從文學、科學兩個層面進行鑒賞,收到了許多積極的反饋。

雖然許多人將科學和藝術看作兩個完全不同的領域,但他卻指出無論是科研還是寫作,都離不開理性思維和形象思維兩者的相互配合。“寫詩雖是由心血來潮的靈感沖動所引起,但其意境或其形象的演變與發展過程及其表達,則是理性思維的范疇。”在曾慶存看來,做學問也是要講求美的,“枯燥無味的學問不是好學問。”

曾慶存愛山水,相比人世浮華,他更喜觀天地浩然。早年雖行程萬里,但因工作所累,多無法閱山賞水。現在職務略減,每到一地,他都盡力記下見聞,也因此拾得不少佳作。

“霏霏雨,藍天晴,康定彎彎溜溜城。”這是曾慶存眼中的康定城。七十載鑄丹心、開日月,他至今仍然保持了一顆赤子之心—“天欲白,興猶酣,鼓難停,抒不盡,古今中外情。”

(本文轉自《中國科學報》)