基于供應鏈視域下的生產運營計劃制訂和管控研究

董鵬朱維宏馬劍屏劉言祥

摘要:文章分析了當前企業生產運營計劃與控制的狀況,指出其在交貨期控制、信息集成等方面存在的諸多問題,提出了構建基于供應鏈環境下的生產運營計劃系統和信息平臺模型。通過統一上下游資源,優化供應鏈流程,快速應對市場的變化;通過生產同步化,提高生產運營計劃系統的柔性和靈敏性,有效降低過程運營成本,使供應鏈效能最大化。

[HT5”H]關鍵詞:供應鏈;生產運營計劃;計劃控制;信息共享;協同

[HT5”H]中圖分類號:TE6263文獻標識碼:

Production Operation Plan Establishment and Control Research Based on the Perspective of Supply Chain

DONG Peng ZHU Wei-hong Jian-ping LIU Yan-xiang

(1Planning Dept of Carlisle (eizhou) Rubber anufacturing Co, Ltd, eizhou 51759,China;2Guanghua School of anagement, Peking University, Beijing 10087China; 3School of Business, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 30022 China; Consulting Dep, Ted Enterprise anagement Consulting Co, LTD, Dongyang 322100, China)

bstract:This paper analyzes the current situation of enterprise production operation plan and control, points out many problems on the control of delivery date, information integration and so on, puts forward the building of the production operation plan system and information platform model based on supply chain environment Through uniform upstream and downstream resources and optimizing the supply chain processes, the market changes are responded rapidly; through the synchronization of production, the flexibility and agility of production operation plan system are improved, to effectively reduce the operating costs of process, and to maximize the efficiency of the supply chain

Key words:supply chain; production operation plan; plan control; information sharing; synergy

0引言

全球市場競爭的日益加劇使得企業內外部的競爭已從下游的客戶間競爭,擴展到上游資源的供給鏈競爭。同時,市場需求和資源供給呈現出個性化和多變性的特點,而客戶對產品的交貨期、種類、批量、質量、成本、個性化等方面都提出了更高的要求[1]。傳統企業的生產運營計劃模型偏重于對內部生產和物料需求計劃的編制與實行,較少考慮外部供應鏈的系統性和縮短外部關聯企業的響應周期,已不能滿足日益加劇的市場競爭要求[2]。在此背景下,企業亟需用一種快捷有效的滿足客戶需求的生產運營模式來滿足市場競爭的需要,供應鏈生產運營計劃由此應運而生。據統計,實施供應鏈生產運營計劃的企業,可使庫存減少50%,準時交貨率提高0%,庫存周轉率提高2倍,缺貨事件下降90%[3]。

基于供應鏈視域下的企業生產運營計劃和管控系統,在“互聯網+”技術的支持下,實現了供應鏈的系統優化,大幅度壓縮了內部交易時間成本,在供應鏈系統柔性和敏捷性生產的支持下,明顯增強了市場競爭能力,提高了市場占有率。因此,在供應鏈協同環境下,企業生產管理必須跳出以單個企業的“物料需求為計劃中心”的局限,轉而構建以“客戶需求為導向”的供應鏈生產運營計劃模式[]。為此,本文研究在統籌供應鏈各環節運作的前提下,通過供應鏈生產運營計劃,對上下游相關聯企業進行協調、控制、合作和優化,構建戰略利益同盟,共享產、供、銷、存、需等信息,制訂協同生產運營計劃;同時,通過對核心企業主計劃信息平臺模型的構建,對供應鏈的資源進行統籌與規劃,實現了持續柔性的生產機制。

供應鏈生產運營計劃的涵義

供應鏈生產運營計劃是指以客戶為中心,貫穿核心企業鏈,通過對商流、信息流、物流、資金流的一體化控制,以合理的成本通過供應商、制造商、外包商、物流配送商、分銷商、零售商,讓合格的產品按時輸送到終端用戶,并進行業務協同和合作控制,形成一個準時有序且相互緊密關聯的、信息高效傳遞的動態網絡系統[5]。供應鏈生產運營計劃是供應鏈系統中最核心的環節,是基于對系統整體流程的優化與資源的充分利用、計劃與控制,形成可調控鏈條,從而能夠對客戶的需求做出快速響應,達到在正確的時間、地點,向正確的內外部客戶交付正確產品的事前系統計劃[6]。有效的供應鏈生產運營計劃系統包含企業所有計劃和決策業務的范疇,其涉及的生產經營內容包括市場需求預測、供應鏈集成、新產品研發、工程設計、訂單處理、原材料采購、產能調配、生產運營計劃、生產制造、物流計劃、資源配置、設備管理、渠道優化、客戶服務、運行效能評價及人力資源的利用等環節。供應鏈生產運營計劃涉及不同的時間跨度、業務流程和企業成員,在不同的計劃模塊中存在不同層次的定位,而各計劃模塊又被水平和垂直信息流連接在一起,相互之間存在緊密的關聯[7]。

供應鏈生產運營計劃系統作為一種鏈式網狀結構,計劃制訂時必須考慮各方面因素及所有成員企業的共同利益。供應鏈生產運營計劃運作的成功與否,最終取決于各部門及各成員企業間的相互協作的程度與快速調整的能力。若任何一個環節出現問題,都將會影響到整個供應鏈系統的運作效能,甚至導致供應鏈的中斷,使供應鏈相關聯企業的利益受到損失。因此,在新的管理環境下,要求轉變生產運營計劃制訂的思維方式,既要注重微觀生產環境,更要兼顧宏觀供應鏈的運營。[JP2]核心企業制訂生產運營計劃的過程,其實質就是與供應鏈相關企業之間進行充分、有效地協商過程,要求供應鏈相關聯企業在信息、資源方面實現共享,通過透明合作實現互利共贏。供應鏈生產運營計劃的實施,既可實現供應鏈上各企業資源的優化配置,又可實現終端客戶、分銷、過程生產、資源支持等環節的協調。不斷提升整體供應鏈的運行效率,以成本贏效益,以機會贏成本。供應鏈生產運營計劃管理的目標是總成本、總庫存、總周期最小化,生產速度最大化,客戶服務及物流質量的最優化,通過供應鏈的整體優化,使客戶更滿意,甚至超越客戶期望,從而實現企業價值最大化。[JP]

2供應鏈環境下企業生產運營計劃現狀及存在問題分析

目前,供應鏈環境下企業的生產運營計劃管理存在著諸多問題,具體體現在如下幾個方面。

21多種不確定性因素影響計劃的穩定性

(1)市場內外環境不確定性。市場環境不確定性導致計劃與實際間的差異,主要需考慮兩方面:一是市場需求及市場外部環境出現突變,如供應商的意外變故而導致的缺貨、供貨質量不合格等情況;二是來自于系統內部資源的約束,如系統能力不平衡、接單無規則、設備故障、產能限制、提前期變化、人員配置不足及其流動變化大等,都會導致計劃方案無法執行。

(2)市場需求預測的不確定性。市場需求會受價格變化、促銷策略、新產品的出現等因素的影響。在沒有實現供應鏈同步與協作的條件下,企業的基礎數據不完整,需求預測的準確性存在一定的局限,造成這種現象的原因主要有兩點:其一,企業對市場真實需求缺乏準確判斷,這會給計劃增添復雜性;企業常遇到“多米諾骨牌效應”式的需求鏈崩潰問題,即:市場需求不確定→計劃精度低→牛鞭效應→供應鏈庫存斷裂或積壓→新產品進入市場延遲導致預期利潤下降→資金積壓而無力投資研發產品或開拓市場→企業決策困惑[8]。其二,內部各部門各自獨立,缺乏縱向一體化的供應鏈生產運營計劃協作理念。

(3)供應鏈系統不確定性。在復雜的供應鏈網絡中,客戶需求、資源供應、生產組織、物流和銷售等,都存在不確定性。目前,傳統計劃排產以提高企業內部生產效率為導向,未形成以客戶訂單需求為導向的計劃理念,缺乏相應的應急處理機制,因此造成企業的采購提前期普遍較長。采購的時間越長,供應鏈外部環境發生不確定性事件幾率就越高,一旦企業外部環境如客戶需求、資源供應、倉儲、物流和銷售等發生變化,勢必給供應鏈戰術層面(中層或底層計劃)上的計劃制訂與管理帶來較多問題。

22供應鏈相關聯企業的協同生產理念薄弱,致使計劃變動大

(1)協同理念薄弱造成供應鏈各方的不同步。供應鏈相關聯企業,無論是制造商還是原料供應商以及分銷商,都無法從整體上獲取供應鏈系統信息,而只是被動地掌握局部信息。通常情況下,上游企業從自身的利益出發,下游企業則根據需求匹配自己的生產能力,以自己最優產量為最佳生產運營計劃,但相關聯企業的最大生產能力疊加并不等于整個供應鏈的最大產能。上下游企業的生產運營計劃由于缺乏協調導致相互沖突,無法發揮各企業的生產優勢,供不應求或供大于求的情況時有發生,最終導致交貨期延遲、服務水平下降、競爭力減弱等問題,直接影響產業利益和聲譽。

(2)生產運營計劃的制訂缺乏敏捷性和集中性。在實際生產中,經常發生緊急狀況需調整前工序生產運營計劃,而前工序不穩定的生產運營計劃又進一步導致生產紊亂與質量低下,致使前工序難以做到均衡生產,進而造成后工序時有停工待料的現象。又因客戶訂單需求變化,或內部突發性事件,或供應商延誤供貨等因素,原生產運營計劃不能有效執行,面臨調整的范圍和內容較多,造成生產缺少連續性和混亂,加之生產運營計劃未能及時反應客戶訂單變化需求,多生產或少生產的現象時常發生。

(3)供應鏈生產運營計劃體系不健全。生產運營計劃往往需要多部門分段完成,因此要保證計劃的合理性需要滿足兩個條件:一是預測相對準確;二是管理部門、層次之間的溝通要充分、協作要緊密。但是目前我國多數企業內部的組織結構設置都是以職能部門形式存在,缺乏一體化規劃,導致生產的步調不一致、作業流程的不規范。最終,企業多半采取召開產銷協調會的辦法去協調,但由于利益不同協調起來較為困難,甚至會上升到人員和部門之間的矛盾。

()傳統企業經營管理理念只注重自身績效,以及市場的“零和”博弈。不能誠信合作,各自只想利用或從對方那里獲取最大利益,這種做法顯然和供應鏈生產運營計劃的基本思想格格不入。最終表現為資產周轉率低、庫存大、資金占用大、經營戰略偏移等。

23企業未對下游客戶訂單進行有效評估,導致計劃失真

營銷部門為爭取銷售額有時也未結合企業現有實際生產能力,就直接向客戶承諾訂單交貨期,往往未經企業的內部評審,導致新訂單承諾交貨期少于正常生產所需周期。為了滿足新訂單的交貨期,導致正常生產節拍被打亂,使原已制訂的生產運營計劃不能正常執行。另外,對客戶的需求預測與實際需求之間可能存在較大差異,由于營銷部與客戶的溝通不夠,致使預測失誤而產生庫存積壓或者丟失訂單。在實際商務活動中,多數情況下制造企業方在訂單交貨期與價格方面往往處于劣勢位置,很多客戶不太接受企業的實際情況而過多“討價還價”,尤其是訂單的交貨期方面。

2生產運營計劃缺少系統控制

(1)企業生產的產品種類多、批量不固定、波動幅度大,往往憑經驗和不完整的數據分析去組織生產,以經驗和不充分的數據分析指導下的生產計劃帶有一定盲目性。當客戶需求或生產發生變化時,車間往往主觀地進行制造順序的安排,存在輕重緩急的訂單無法得到合理的安排,關鍵的瓶頸設備得不到合理利用,造成生產計劃與實際脫節的現象時有發生。

(2)生產運營計劃缺乏科學性、規范性和合理性。企業在編制生產運營計劃時,缺乏對市場需求、產品預期的庫存、生產能力、現有資源和原輔材料供應能力等方面的通盤考慮,然而這些數據分布在不同的供應鏈組織中而不能完全共享,造成供應鏈相關聯企業之間供需脫節的現象,致使生產效率低。供應鏈相關聯企業從自身的角度考慮生產得失,從而引發企業間的沖突。加之,市場部經常出現插單,導致出現不急的任務先已完成,緊急的臨時任務還未進行的情況,影響訂單的按時交付。

25信息系統缺乏一體化

計劃部門、生產部門與供應鏈相關聯企業之間的信息共享不順暢,經常造成信息滯后甚至偏差,無法使生產、銷售、庫存三者形成合理的協作關系,常導致額外運輸和庫存成本,而且會增加內外部供應鏈的矛盾。計劃員在制訂各類生產運營計劃過程中,不能實時了解與計劃相關的信息,關鍵性的生產信息難以及時收集,導致制訂生產運營計劃所需時間較長。另外,生產進度監控是由人工進行統計匯報,工作量大、信息反饋滯后、動態更新不及時,無法及時追蹤當前的狀態,致使計劃調整困難,很難對生產進度實現有效管控,極大地影響了生產交付周期。

26供應鏈生產運營計劃不準確導致庫存高

[JP2]由于“供”與“需”的協同計劃機制的缺失,相關實時庫存信息得不到及時的反饋,會導致供應鏈中的原材料、半成品和成品的庫存偏高。因企業為了避免缺貨,通常還會增加庫存量,導致需求放大而造成庫存積壓。在缺乏生產協同的情況下,各環節之間庫存分布不合理,往往出現總庫存很高但頻繁斷貨的情況,從而導致庫存周轉率和客戶服務水平的降低。[JP]

27績效評價存在缺陷

對供應鏈生產運營計劃的績效評價,有些企業只簡單采用單一指標,如庫存周轉率作為評價指標,沒有考慮用戶反應時間與服務水平,常常忽視一些其他服務指標,如訂貨周轉時間、平均回頭訂貨次數、平均延遲時間、提前及延遲交貨時間等;有的企業采用訂貨滿意率為評價指標,但它不能評價訂貨的延遲水平。此外,由于供應鏈各成員企業以及企業內部各部門都有各自不同的目標、績效評價尺度不同,造成績效指標無法客觀、真實地反映供應鏈生產運營計劃管理的實際效能。

3供應鏈視域下生產運營計劃的模型構建

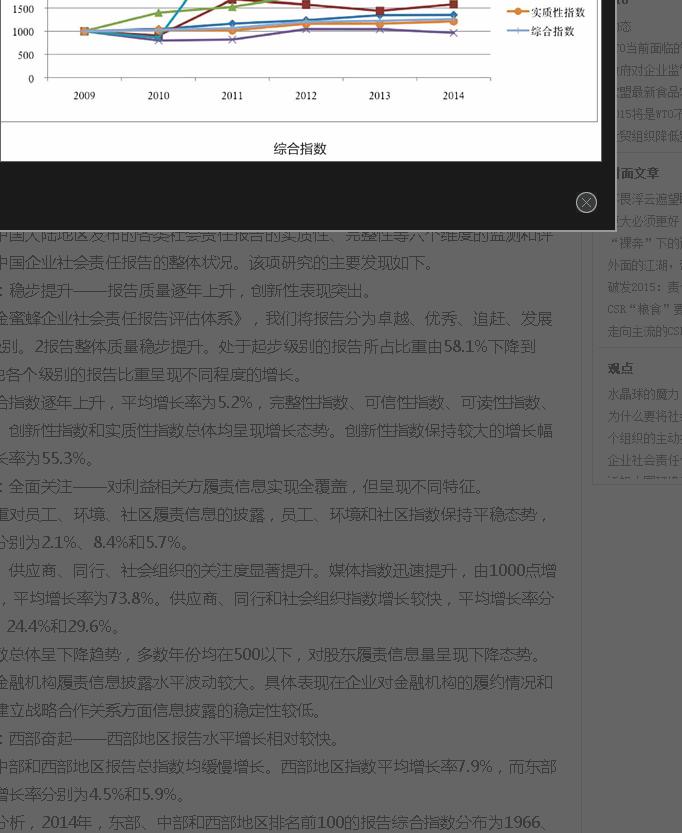

科學編制基于供應鏈的生產運營計劃,是企業管理體制變革、計劃控制系統優化的轉換過程,也是一個復雜的系統工程,它需要配合以組織架構重組和跨企業流程再造。要實現預期的既定目標,就需要構建一個供應鏈環境下的生產運營計劃系統總模型,使其從單向內需模式轉換為內、外需兼顧的雙向模式,通過項目進度管控方式,完善企業協調溝通機制,力求滿足市場環境的動態變化。供應鏈視域下生產運營計劃的模型如圖1所示。

31實現供應鏈信息集成

(1)集成化思想貫穿于企業內、外部的供應鏈中,通過供應鏈全程的信息集成管理,將內外供應鏈在功能、流程上進行整合,最終達到整個供應鏈系統的動態最優化,從而提高生產效率和快速反應能力。供應鏈生產運營計劃的主體是基于各自利益的合作關系、由多個相互獨立又相互依賴的分散企業共同組成,因此制定生產運營計劃時,不僅要考慮自身的利益訴求,還要兼顧供應鏈上其他成員的利益。

(2)信息集成貫穿于供應鏈生產運營計劃編制過程的始終,是計劃編制的關鍵和基礎。生產運營計劃編制的集成性,體現在上下游的縱向信息和核心企業與外協企業間的橫向信息兩方面,供應鏈相關聯企業間共享什么信息、如何共享成為信息集成建設的關鍵點。在供應鏈環境下,需要圍繞客戶需求進行全面系統信息集成設計,既要考慮單個企業的內部情況,又要考慮供應鏈的系統性。這項工作需通過規范信任機制,來約束供應鏈上各企業的行為,明確上、下游企業之間信息共享標準和范式,使其形成高效暢通的信息集成系統。

32提高供應鏈生產運營計劃的柔性

(1)編制供應鏈生產運營計劃是一項十分繁雜的作業,需要在“鏈→階→點→階→鏈”的層級結構中從宏觀到微觀進行反復調整,并綜合多方不確定因素,使供應鏈生產運營計劃能順利實施。在宏觀層面,要保證整個供應鏈的高效運轉;在微觀層面,要以客戶需求為中心的子生產運營計劃來支撐整個供應鏈網絡的運行。另外,編制的計劃應保持一定柔性,以保證在實施過程中訂單、運營等狀態發生變化時,能夠快速調整,以適應環境的變化。

(2)主生產運營計劃、物料需求計劃以及生產作業計劃的制訂,通過對關聯企業生產活動的統一指揮、協調與控制,實現面向供應鏈的生產運營計劃的執行。而且對供應商和分銷商要進行能力與成本分析,將成本管理從傳統的單一企業核算擴展到整個供應鏈生產運營計劃的相關成員中,并實施全程管控,這充分體現供應鏈生產運營計劃的科學性與整體性。

33提高生產運營計劃的同步性

(1)外包外協和自制加工生產,是企業的兩條生產運營計劃的思路。客戶訂單經由銷售部門傳遞給生產運營計劃部門后,企業應當根據需求與訂貨的情況,并結合市場預測,以及企業生產能力和成本測算等因素,決策是否需要外包以及如何外包,以確保供應鏈供給的連續性。供應鏈生產運營計劃可分為兩組模塊:一是核心企業主控的生產運營計劃主模塊,二是關聯企業生產運營計劃子模塊。供應鏈核心企業應及時獲取市場動態信息,制訂合理的生產主計劃;非核心企業應根據核心企業的生產主計劃制訂自身的生產主計劃與車間作業計劃。

(2)將主計劃及其完成日期信息即時傳送至公共信息平臺,讓供應鏈透明有效運行。供應鏈相關聯企業在核心企業的協調下,在主計劃運營節奏的約束中,在供應鏈系統運營基礎上,確定出各階層生產周期的范圍和允許偏差,使供應鏈相關聯企業合理安排自己的生產進度和節拍。同時,制訂出各階層總體計劃框架,明確過程關鍵線路,并把焦點集中在關鍵資源上,優先制訂關鍵資源的運作計劃,并以此為實施標準,運用同步制造的理念,協調同階相關聯企業的交貨期,以確保生產負荷與生產能力的匹配。

(3)制訂非關鍵資源的運作計劃,以支持關鍵資源的運作計劃的順利實施。在協調交貨期時,以下游企業的生產要求為關鍵要素,調整上游企業的交貨期,協調非關鍵資源,以同步運營的措施,規避供需不銜接的風險。

()企業在制訂各自的生產日程、采購、物料需求、運輸與到貨計劃的同時,要對上游企業的訂單承受能力及生產應變能力,進行生產進度管控分析,使制訂的各項生產運營計劃能夠適應供應鏈的不確定性需求,以確保在市場需求發生變動時,能夠及時調整,實現按時交貨。

(5)在編制日計劃時,核心企業應對關聯企業進行協助和信息監控,通過分析周期中可壓縮的交貨期空間,制訂合理、科學的日生產運營計劃。生產日程計劃是企業生產運營過程中的核心板塊,也是供應鏈生產運營計劃管理中不可或缺的基礎。相關聯企業應當根據核心企業的運營節奏,進行有針對性的業務流程調整,即對企業的組織管理方式、供需網絡等進行重新設計和定義。綜合考慮微觀生產作業和宏觀系統運作模式,建立計劃控制系統,以時間為維度,通過年、月、周、日甚至小時的多層計劃,量化具體工作內容,以減少影響計劃達成的不穩定因素。

(6)各生產節點在制訂計劃及實施生產的過程中,應互通信息,對異常快速反饋。

供應鏈環境下生產運營計劃的實施與優化

供應鏈生產運營計劃的實施,可以有效地避免無效生產而引起的浪費與額外成本,在實施與控制過程中需統籌兼顧,主要對策如下。

1提高核心企業對市場需求預測的準確度,降低采購環節的不確定性

(1)準確地進行市場需求預測,是合理制定供應鏈生產運營計劃的前提。企業只有既了解自身狀況,又知曉上下游企業的生產狀態,才能結合市場需求情況及時調整自身的生產運營計劃安排,使供應鏈的各個環節緊密相扣。因此,生產運營計劃部門要收集整理銷售歷史數據,結合月度銷售明細,選擇出適用于企業自身環境的預測模型,進行精確的需求預測分析,并且不斷地調整與滾動。通過對需求預測和效益分析模型的選定和建立,為確定產品的合理生產方案提供重要的理論支撐。“協作計劃、預測與補貨”正是在這種理念指導下的一種新型的供應鏈生產運營計劃管理模式,將客戶需求信息數據納入到生產運營計劃的預測分析中,同時對供應鏈相關聯企業進行聯合計劃與生產排程的設計,對同步生產運營計劃的實施進行反饋,實現供應鏈協同過程中的異常信息共享,以及強化對供應鏈一體化的管理等,也使數據的分析提煉更具實用參考價值[9]。

(2)與供應商建立戰略協作關系,帶動供應商參與到生產計劃制定過程中,是保證計劃順利執行的重要條件。建立互信機制,并保證合作企業具有與采購企業共享相關信息的權力,包括訂單預測和生產信息的共享等,是供應鏈生產計劃能否順利構建和實施的重要影響因素。

(3)把信息管理納入計劃部門。通過開辟多信息渠道,如訂貨會、推介會、新品發布會、展銷會等,以及回訪、調查用戶需求狀況,全面客觀反映市場動態,促使供求雙方在及時共享數據的前提下,形成計劃協調機制。此外,企業還要增強對市場信息的掌控力度,提高對市場信息分析與預測的能力,從而減少生產運營計劃的變動。

2建立面向客戶需求的供應鏈協同生產運營計劃

(1)企業的制造加工過程、數據模型、信息系統和通信基礎設施等,只有同步運作,才能建立面向客戶的同步化生產運營計劃。在物流支持下,通過將預計和實際的客戶需求轉換成可執行的生產運營計劃時,整合所有相關的計劃實施活動,落實各層面行動目標,并通過與分銷商或物流企業的緊密合作,壓縮產品銷售前置期,縮短非增值的時間,加速渠道庫存流轉,實現需求與供應的平衡,達到資源利用效率最優化。

(2)供應鏈生產運營計劃下的生產是網絡化、協同化生產,信息共享、風險共擔、利益共存。以核心企業為主導,將分散型企業集合于供應鏈平臺上,進行合作、協調,這就要求各企業內部以及企業之間,及時進行信息的溝通、共享、跟蹤、反饋與合作,建立有效的內外協調響應機制。只有企業內部各部門以及各企業之間掌握充分的信息并將其統一集成,才能實現資源的共享、生產的同步化以及生產的高度協作化,使上下鏈在統一的節奏下進行生產安排,為生產運營計劃的可行性提供了基礎保證。因此,要求企業對計劃的信息有較強控制能力,在將需求計劃信息傳遞給上游企業的同時,能夠同步獲取上游企業反饋而來的供給計劃的安排。

(3)供應鏈環境下的生產模式體現的是協同生產。供應鏈各企業必須通過EDI/INTERNET等信息化手段,實時交換生產運營計劃信息,協調各伙伴之間的生產節奏,保證生產的同步性,其本質是一個由內到外、內外整合的協同價值鏈[10]。這是供應鏈環境下生產運營計劃的必然要求,是企業最終實現敏捷生產模式的必然選擇。要實現協同生產與供應這個客觀目標,就必然要實現組織管理結構的扁平化和整體的網絡化管理。

()建立多代理組織模式。供應鏈生產運營計劃決策模式是分布式群體決策,其生產運營計劃的制訂不僅要考慮到單個企業的能力、物料的供應等約束,還必須要考慮到所有成員的同步性和協作性等。因此,建立基于多代理的組織管理模式,就成為不可回避的問題。基于核心企業主計劃,產生一個互聯信息控制平臺代理,可以屏蔽合作企業之間的軟硬件異構性,為合作企業基于核心企業主計劃業務框架下的信息交互共享,提供安全可靠的技術支撐工具[11]。多代理技術的安全性、交互性、智能性和協作性等優勢,正適合供應鏈生產運營計劃跨企業邊界的需求,成為建立供應鏈框架結構的重要支撐技術,正日益為業界所重視。

3建立和完善客戶訂單評審模式

(1)進行全面的訂單評審,具有雙重的意義,它不僅有利于了解生產運營計劃的執行情況,同時也有利于更好地按時完成訂單。核心企業應根據客戶需求,整合供應鏈的資源,建立完善的產能負荷分析基礎數據庫,通過計劃分派系統和終端客戶系統,與供應鏈相關聯企業和客戶進行溝通、協商,準確而快速地生成制造訂單,使生產能夠順利完成。

(2)對訂單的前期評審是工作的首要環節。在計劃部門主持下,與訂單生產涉及的相關部門共同參與評審,明確其品質要求、技術保證、生產工藝、交貨期等。針對訂單每個環節的處理時間節點,將責任落實到每個部門每個人。同時,生產計劃人員全程監控,及時反饋過程異常,快速解決主要問題,確保保質保量和按時交付。完善的訂單評審,能夠使生產、倉儲、搬運、運輸、包裝和分銷等環節,趨近“零時間成本”對接,使得生產運營計劃準確度和協調度得到提高,以速度和質量為優勢,為企業贏取更高的市場滿意度。

(3)核心企業要對自身和上下游企業的供需能力,進行全面的系統評估。計劃人員組織相關部門主管,對短、中和長期的銷售和供應計劃,作實時的預測、調整和系統的安排。其中,企業短期和中長期的幾項指標,如對需求預測、生產供應、采購調整、實際訂單、新品上市期、庫存等指標的評估、分析和再確定工作,這是重要評估內容。同時,供應鏈物流部門對幾項關鍵指標,包括零售終端銷售狀況、渠道銷售流轉速度、供應鏈庫存周轉周期、生產供應快速響應程度、促銷及價格調整后需求變化等,也需要定期監測、預警和調整。這些指標的變化,直接影響企業戰略目標的實現。因此,一旦變量中的任何一項產生變異,與之相關的部門,必須在計劃部門的統一協調下做出迅速響應、分析,并調整生產計劃。

實施提前期優化策略

(1)供應鏈生產運營計劃不僅需要具有快速響應的敏捷性,還要求具有自我補償能力的柔性,以降低缺貨成本。因此,基于預訂單思想,實施提前期的優化策略,是實現“質量管理/可靠性”(QCR,Quality Control/Reliability)、有效客戶反應 (ECR,Efficient Consumer Response)管理的重要條件[12]。關聯企業在訂單正式下達前,執行在“負提前期”內的資源調配等準備工作,將以生產計劃為核心的訂單事后流程控制,變為正式下單之前的準備流程控制,將供應鏈的節點串行運作,優化為并行運作,縮短多階響應周期,減少供求環節響應時間。通過縮短提前期,實現供應鏈的柔性和敏捷性,從而提高交貨期的準時性。

(2)實施提前期策略,有利于供應鏈的協調運作。核心企業提前一定時間,在將生產計劃的預訂單傳遞到上下游企業后,相關聯企業就可以提前進行物料需求分析、技術評審、采購申購、資源調度、通用件生產、前置工序加工等基礎準備工作。下游企業也可以通過信息反饋,預先了解上游企業的供給狀態。一旦正式訂單下達,就可“零等待”進入生產,從而將供求環節時間降低到最低限度,同時加快了物資流轉,降低整個供應鏈的庫存。

(3)供應鏈的采購和分銷訂單以“電子看板”或電子信息形式,共享傳遞。關聯企業可以據此對自己的生產運營計劃進行調整,提前消除協調障礙,使供應鏈運作通暢。

5打通瓶頸環節,提高供應鏈效率

企業生產運營計劃除了受到自身能力的約束之外,還會受到供應鏈配套廠商和分銷商等諸多外在要素的約束,因此,識別過程瓶頸并打通,是提高供應鏈效率的重要方面。具體如下:

(1)通常應考慮的約束要素主要有:①各關聯企業工序瓶頸。首先,把零部件加工計劃的工序按照無限排產倒排法,通過生產負荷率分析找出瓶頸點,即最高的為瓶頸設備。其次,生產依據瓶頸點的工序,把生產網絡分為瓶頸要素網絡和非瓶頸要素網絡。瓶頸要素網絡由瓶頸作業及其下游作業(包括市場需求和客戶訂單)構成,其余為非瓶頸要素網絡。第三,用“有限能力排產法”安排瓶頸點加工工序的生產作業進度計劃,再以瓶頸工序為基準,把瓶頸工序之前、之間和之后的工序分別按拉動、工藝順序、推動的方式排定。同時,動態制訂每個作業的運輸批量、加工批量,保證物流平衡,使在制品庫存合理,以及瓶頸工序利用率最大。②尋找出瓶頸后并平衡產能。能力平衡是企業進行外包決策和零部件(原材料)外購決策的重要依據。核心企業以及上游企業的產能狀況,反映了供應鏈的生產負荷,是制定供應鏈生產運營計劃的依據。但是,在動態的市場環境下,本企業和上游企業的能力投入狀態,存在實時變化的可能性。在信息技術的支持下,供應鏈相關聯企業通過生產能力的柔性組合,可以對供應鏈的生產負荷實時調整,以滿足市場的變化需求。當然,生產能力是有限能力,生產能力的柔性也是有限度的,要力求掌握生產能力最佳點。此外,當環境變化時,各相關聯企業及時修改生產運營計劃,貫徹滾動編制生產運營計劃的思想,使生產運營計劃發揮最大效用。也可以選擇突破瓶頸點的方式,通過對超出負荷工序的改善或者外包支持,甚至調動全員進行攻關,優化瓶頸點工序,從而提高瓶頸工序的負荷,以保證生產的流暢。

(2)對供應鏈效率按照執行和計劃兩個層面進行分解。供應鏈效率包含多維指標,如客戶訂單的準時交貨率、到貨的準確率、倉庫提貨的準確率、貨物的破損率、運輸裝卸的速率等。供應鏈效率一旦按照執行和計劃兩個層面被分解后,管理者就會發現,影響供應鏈效率的因素,很多時候并非單獨來自于某一層面。由于在供應鏈系統運作過程中,存在著包括技術、時間、資源等,尤其是客戶需求的不確定變動,這些因素對供應鏈效率的影響很大。因此,企業與企業之間,企業與客戶之間,必須加強協商,打通瓶頸,提高供應鏈效率。

6優化生產運營計劃和控制流程

計劃由預測與決策兩個環節構成,是企業對需求的預測以及對生產流程的決策,而控制則是對生產流程的測量與評價。優化生產運營計劃和控制流程,是保證供應鏈生產運營計劃能夠順利運行的重要工作內容。具體如下:

(1)提升生產運營計劃和控制流程的敏捷與柔性。一般而言,供應鏈的生產運營計劃和控制,是諸多子計劃基于信息共享平臺,圍繞主計劃開展生產經營協調的過程。核心企業通過對內外信息動態掌握,可以依據市場動態,對子計劃供給能力進行優化整合,以此解決生產運營計劃中供需波動的不確定性,提高企業的應變能力。

(2)計劃與現實之間偏差的控制方法。供應鏈核心企業作為協同計劃的組織協調者,要定期對實際銷量和計劃數量的差異比率進行多角度和全方位地衡量。通過對計劃執行的定期評估,及時糾正偏差,并確定下一次計劃應注意的問題。供應鏈計劃的運營,需要企業之間信息的傳遞及時、準確,生產運營計劃與控制才更有效、更具可行性,也因此要求企業建立和不斷完善企業內外的信息處理流程。

(3)以生產進度信息核對、校正各流程的同步性。生產進度信息,是企業檢查生產運營計劃執行狀況的重要依據,也是滾動制訂生產運營計劃過程中,用于修正原有計劃和制訂新計劃的重要依據。通過檢查物料的投入和產出數量以及相應的時間和過程配套性,及時糾偏,動態控制和優化流程,保證產品能準時出貨。

()加強信息的實時反饋,建立一套完善的生產協調控制工作流程。為了保證生產的同步性和實時響應,主計劃與子計劃之間應當建立緊密的信息跟蹤反饋和控制流程,使供應鏈的生產與供求關系同步進行。首先,通過信息的實時反饋,企業實現對訂單的全面跟蹤監控與協調檢查;其次,通過對子計劃流程細分的再分析,與主計劃比較,及時發現生產問題并予以糾正,提前消除可能發生的隱患,使整個計劃流程的執行,處于有效地可控狀態。

7動態控制生產庫存的存量與流量

影響庫存流量和存量的主要因素,一是庫存決策機制,二是企業生產運作管理效率,三是物流管理運作績效。其中庫存決策機制是主要影響因素。在滿足客戶需求前提下,如何進行庫存管理才最有效?這就是庫存決策機制所要回答的問題。如果企業能夠與客戶以及供應商建立緊密的合作關系,在設計開發上互相合作,特別是“物聯網”技術越來越普及,可以有效地縮短供貨提前期,并且相互之間的需求信息也將更為確定,從而減小因放大訂貨和增加安全庫存量而造成的“牛鞭效應”。具體來說:

(1)在一種網絡式的供應鏈模式下,通過建立多級、多點、多方管理庫存的策略,建立供應鏈上企業之間庫存管理合作模式,有利于加強供應商和制造商之間的合作關系,提高合作效率。

(2)供應鏈庫存管理的效率體現在,通過整體協作,各關聯企業能夠同步實時獲取終端市場信息,使整個供應鏈與市場變化同步,使供應鏈各節點上的庫存量相應減少,上下游企業可最大限度地減少對庫存資金的占用,從而達到節省庫存成本,提高資本使用率的目的。

8選擇適合企業發展的組織形式和績效考核

(1)調整企業組織機構。組織機構設置必須符合“生產交付”的核心目標,以生產運營計劃管理部門為主體,采購與物流、人力資源、質量、技術等為輔助支撐,組建一支以“生產交付”為核心的項目管理團隊,將人員定崗在生產各環節上,及時解決生產環節的設備和產品技術問題。

(2)建立員工晉升與淘汰管理制度,同時設立人員素質標準化評價體系,建立高效薪酬績效管理制度,采取科學激勵手段。

(3)完善企業績效考核機制。科學、全面地分析和評價供應鏈管理績效,是提升供應鏈整體服務水平的一個關鍵因素。企業的績效評價指標體系,只有根據企業發展需求,識別企業長處和不足,針對薄弱環節不斷調整,才能在客觀評價的基礎上,激勵企業的活力。各部門及崗位的考核要與企業總績效掛鉤。在考核指標上,充分體現崗位與績效之間的關系,有效控制偏離企業整體利益的行為。

5未來發展趨勢及結論

未來供應鏈生產運營計劃的發展是以所有相關配套企業為基礎,以組建完整的供應鏈為系統,形成產業合作戰略同盟,從而使各企業同步共享客戶信息,形成協調一致的生產運營計劃和靈活的應變機制。未來發展趨勢,主要體現在以下兩個方面:

(1)智能化、全球化將是供應鏈生產運營計劃管理的必然選擇。

供應鏈生產運營計劃系統的管控,已是大勢所趨。面對復雜的市場競爭環境,將人工智能技術與方法快速地植入供應鏈生產運營計劃管理的實踐當中,是信息時代供應鏈生產運營計劃管理的必經之路。統一標準的信息化平臺將給供應鏈相關聯企業帶來前所未有的優勢,建設智慧型供應鏈協同計劃信息平臺,是今后關注的熱點。另外,虛擬供應鏈也將成為未來的主流,它是基于全球化的信息技術而建立的動態供應鏈,它使各企業因擺脫供應鏈上的從屬地位而感到平等和安全,故而能使供應鏈條企業效益最大化。同時,面對消費者需求的不斷變化,生產運營計劃與控制也必須處在一個與之匹配的不斷完善的過程之中,采用PDC(又叫戴明環)、ISO/TS1699:2002五大工具、六西格瑪、新舊QC七大手法、質量屋等多種工具進行審視,查找生產運營計劃缺陷所在并持續改進,從而使企業整體利益最大化[13]。

(2)供應鏈生產運營計劃實施策略呈現多樣化。

企業如何選擇生產運營計劃與控制的策略或策略組合,是實施供應鏈戰略成敗的關鍵因素之一。制造企業供應鏈管理策略受制于多因素影響,如外部競爭環境和企業自身環境、不同階段的同一種產品、同一個階段的不同種產品、產品生命周期的不同階段、產品的保質期等,所選擇的生產運營計劃與控制策略不同,不能單純地比較每一種策略的優或劣,而應當根據企業與環境現狀的不同情況具體分析、綜合評價。

總之,要實現供應鏈生產運營管控系統的優化,其前提條件必須有先進的信息技術支持。無論是理論研究還是企業實踐層面,都需要做進一步地探索,使之匹配適應;與此同時,無論采用何種方式方法來實施供應鏈生產運營計劃,都要從企業戰略、經營理念、組織模式、業務流程等方面實施變革。運用有效的管理思維模式與實操工具,將分散型、經驗型、手工型管理改變為系統化、規范化、科學化、數字信息化管理,加強對基礎數據的收集和反饋,提高信息傳遞的效率和準確率,達到信息實時協同化,真正提高現有生產管理水平,優化生產運營計劃管理體系。未來供應鏈生產運營計劃將更加注重相關聯企業之間的協調與合作,向全球化、虛擬化、戰略協同化、一體集成化、高端化、敏捷化和綠色化方面發展。當然,本文研究也具有一定的局限性,如有非對稱信息情況,希望通過供應鏈生產運營計劃的相關理論和有效操作方法的更進一步改善使其落到實處。雖然集中式計劃與分布式計劃相比而言成本降低、利潤增加,但對于企業而言,信息完全對稱在實踐層面還需要一定的過程。今后的研究將更多考慮非對稱信息條件下的相關理論的探索和有效方法的創新,不僅僅通過供應鏈生產運營計劃單一的操作方法,更多地會從企業的實際問題來深度思考新的有效模式。

[HTH]參考文獻:

[1] [ZK(#]

李建祥,唐立新鋼鐵供應鏈生產計劃與調度研究綜述[J]控制工程,2010,17(1):123-126

[2] 周威,金以慧基于增廣Lagrangian算法的供應鏈生產計劃協調優化[J]清華大學學報:自然科學版,20137(10):132-1327

[3]Guoquan Zhang,Jennifer Shang,Wenli Li Collaborative Production Planning of Supply Chain Under Price and Demand Uncertainty[J] European Journal of Operational Research,201 77(3):590-603

[]董鵬,張東明制造業內部物流所處的困境及優化管理研究[J]廣西大學學報:哲學社會科學版,2036(5):67-73

[5]Li-Chih Wang,Sian-Kun Lin ulti-gent Based gile anufacturing Planning and Control System[J] Computers & Industrial Engineering, 20 68(2):115-117

[6]葛健,李燕風不確定環境下跨國供應鏈生產計劃研究[J]計算機集成制造系統,2011(8):1120-1127

[7]Bilge Bilgen pplication of Fuzzy athematical Programming pproach to the Production llocation and Distribution Supply Chain Network Problem[J] Expert Systems with pplications, 20 33(6):338-3398

[8]周金宏,汪定偉分布式多工廠、多分銷商的供應鏈生產計劃模型[J]信息與控制,20130(2):171-17

[9]方晗煒,肖人彬雙源渠道閉環供應鏈生產計劃的一種干擾恢復模型[J]控制與決策,20185(9):1303-1310

[10]梁玲徐,偉佳需求不確定下閉環供應鏈生產計劃優化研究[J]上海管理科學,20135():5-9

[11]周榮輔,王濤供應鏈生產計劃研究綜述[J]物流技術,2059(01):270-273

[12]Luisntonio Santa-Eulalia, Sophie Dmours,Jean-arc Frayretgent-Based Slations Forimu dvanced Supply Chain Planning and Scheduling: The FSS ethodological Framework for Requirements nalysis[J] International Journal of Computer Integrated anufacturing,20172 (10):1138-112

[13]丁斌,陳曉劍客戶服務型供應鏈生產計劃體系[J]系統工程, 2023(10):58-63