歷史深處走來的“活記憶”

韓俊俊++宋志嬌

周東葵,中國人民解放軍軍械工程學院訓練部原部長。1922年出生于浙江寧波北侖港,1938年加入中國共產黨,次年參加新四軍。先后參加過抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭,先后獲得三級獨立自由勛章、解放勛章、朝鮮三級國旗勛章等榮譽。1984年離休定居北京。

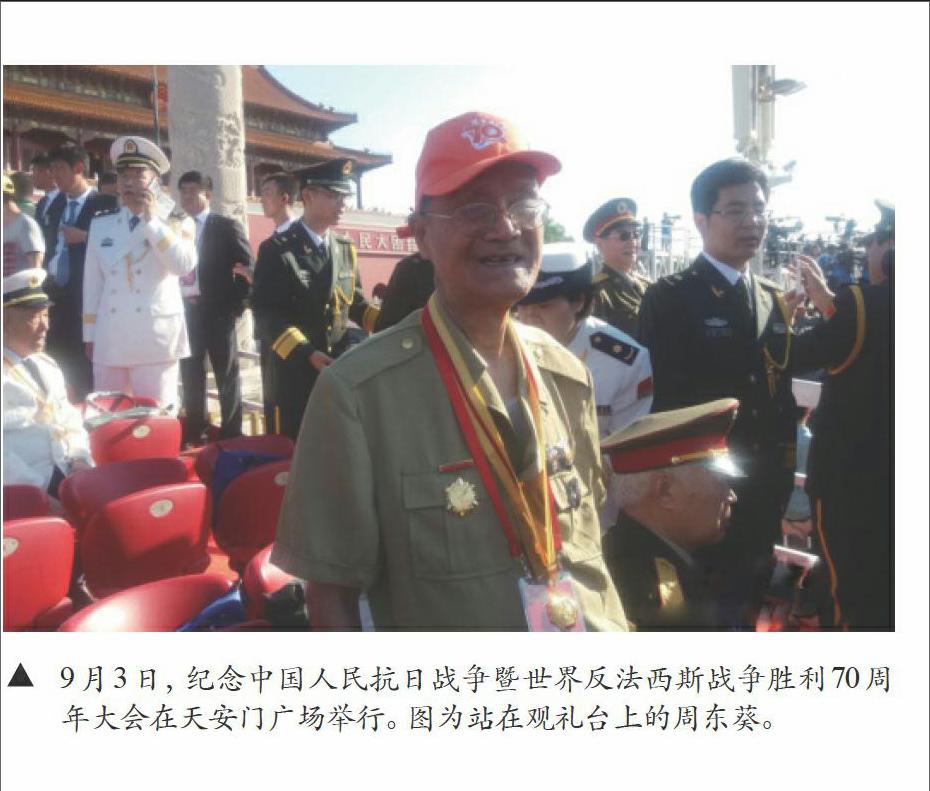

2015年9月3日,紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會在天安門廣場隆重舉行。當抗戰老兵方隊經過天安門前時,不知讓多少觀禮者熱淚盈眶。其中就有93歲的老兵、解放軍軍械工程學院訓練部原部長周東葵。觀禮后,周東葵不住感嘆,“ 如果當年我們有這樣先進的武器,小日本哪里敢侵略中國”。

周東葵雖已93歲高齡,但聲音洪亮、思維敏捷、精神抖擻,絲毫看不出已到鮐背之年,面對記者,他的思緒回到了過去的戰爭年代。

苦難生活中的紅色曙光

周東葵出生于浙江寧波北侖港,小時候,父親在上海工作,那時人民飽受戰亂之苦,國家在一天天沉淪。年少的周東葵看到了城市與農村不同的衰敗景象十分迷茫,不知道中國的出路在哪里。

上海淪陷后,在租界學校讀書的周東葵參加了學生救亡協會,實際上是黨領導的外圍組織,后來參加“學協”辦的救亡理論訓練班,訓練班里講述的是統一戰線的問題、中國抗日的前途、青年的前途、婦女的前途等,在討論過程中慢慢感覺到共產黨的政策好,隨后于1938年入黨。

第二年,周東葵被派往江南,到新四軍教導總隊學習了七個月。“這七個月對我們學習的人來說,是決定一生的,到現在那些思想還在我腦子里起作用。”后來這些成員到前方的部隊去,為各部隊提供了優秀的骨干力量。

1942年,周東葵到了蘇北,后來輾轉到新四軍第三師,因為視力不好、人又瘦弱,連隊派他帶領二十幾個傷病員“打埋伏”,到老百姓家隱蔽起來。那時藥品稀少,只有簡單的紗布、碘酒,以及兩個小衛生員。使用的紗布全都是舊的,用過的紗布洗干凈,然后用蒸汽消毒、曬好繼續用。幫重傷員洗衣服時,肥皂用來洗紗布了,所以就把稻草燒成灰并過濾,用過濾后帶堿性的水洗,還要經常用開水給傷病員燙虱子。日軍堅壁清野,一開始傷員吃不上細糧,就吃山芋桿子、野菜等,生活十分艱辛。

訴苦教育中的“神馬之墓”

抗日勝利后,內戰爆發。當時,所有干部都有一個共識,國民黨反對派肯定要反共,內戰必然會發生。“師長黃克誠說我們趕快去往東北,建立我們的革命戰略根據地。”周東葵跟隨部隊從蘇北進入山東、河北,經過熱河、內蒙古,一直步行到東北。“到了東北后,開始剿匪、實行土改、開辟根據地,部隊經過三下松花江阻滯敵人,后又發動攻勢作戰,先消滅一個連、一個營,之后一個團,再后來一個師,到遼沈戰役的時候消滅了五十萬人”。隨后解放戰爭很快取得了勝利,成立了新中國。

在解放戰爭時期,周東葵在政治處作宣傳教育工作,組織參加過四次“訴苦教育”,發動戰士訴舊社會的苦,訴地主階級、保長等對他們的壓迫。這些士兵大都是底層勞動者,長期受到“三座大山”的壓迫,生活非常貧苦,缺衣少食,有的一家蓋一條破棉被,幾個人共穿一條棉褲,沒有棉褲的人就只能呆在家中。

最令周東葵印象深刻的是一個姓張的戰士講的“神馬之墓”。戰士家里有幾畝地,一年秋天一匹老馬到他地里啃莊稼,他們就用棍子一敲,老馬就倒了。后來發現這匹馬是地主保長的,保長要求必須治好。懾于保長勢力,他們只能把老馬抬回家精心調養。沒有糧食,就到鄰居家借點小米,熬好粥喂它,但老馬本來有病,雖然精心照料,老馬還是死了。保長故意刁難說,這是一匹神馬,不僅要埋起來,還要立碑,寫上“神馬之墓”,這還沒完,保長要求一家人穿麻戴孝磕頭。張姓戰士的父親為此氣得吐血而亡,一家人的生活更加困苦。

在訴苦教育中,“神馬之墓”只是眾多不幸中的一例。戰士通過訴苦引起了共鳴,現場哭聲震天。第一階段的教育是感性的,要從感性認識提高到理性認識,于是“大家就找受苦原因,那些人欺負你,憑的是什么,憑的是政權,那些保長、屯長的背后是國民黨反對派,是國民政府。”在這樣的教育之下,戰士的階級思想覺悟普遍提高,殺敵復仇立功的情緒高漲,有的用牙齒咬破指頭,寫血書,蓋血印,有的表示就算腿打斷了,爬也要爬到敵人據點去。其實不論是八路軍、新四軍還是國民黨的士兵,大多數都是勞動人民,貧苦出身,經過訴苦教育,俘虜兵也會變成殺敵的勇士。

歷史選擇了中國共產黨

周東葵認為,應當以歷史唯物主義的觀點詮釋中國民族革命運動的歷史,包括全面分析抗日戰爭中,國共兩黨的地位和作用,才能得出正確的的結論。

在抗日戰爭發生前夕,中國社會已經處于殖民地、半殖民地、半封建的地位,把持國民政府的國民黨領導集團成為帝國主義官僚資產階級和封建勢力的總代理人,在十年內戰中一心一意的要消滅共產黨和工農紅軍,但對日寇的侵略采取消極的不抵抗政策,在日寇發動全面侵華戰爭之后才被迫抗戰。除了以汪精衛為代表的一批軍政首腦(中央委員50多人)投降日寇和組建偽軍外,留在抗日陣營的國民黨部隊雖然也打了一些大仗,但由于國民黨統治集團的階級局限性,無法為改善人民生活、實行民主、發動群眾等方面做出應有的努力,反而腐敗墮落,打擊迫害進步人士,站在廣大人民的對立面。這個時期的國民黨統治集團是處于既抗日又反共反人民的相對矛盾的地位,起著相當消極的作用。當抗日戰爭勝利矛盾轉移之后,國內階級矛盾被激化,國民黨反動派發動全面內戰,又恢復成為反動勢力(即所謂三座大山)的總代表,站到中國民主革命的對立面。在抗戰勝利后,占有三億五千萬人民的土地、資源以及掌握了430萬軍隊、在美大力支持下的國民黨反動派, 對比只擁有一億人民的解放區和120萬部隊的共產黨而言,貌似強大,但由于其反革命的本質,加上在抗日戰爭中消極作戰的巨大影響及本身的腐敗問題等等,很快在我黨我軍的打擊下垮臺。

經歷過戰爭的周東葵通過對比國統區和敵后抗日根據地的生活情況,認為共產黨能夠取得最終的勝利是有原因的。在國統區,雖然表面上宣傳實行三民主義,但實際上僅在“民族”上進行了抗日。國民黨在抗日期間就一直有密令迫害共產黨與民主進步人士,“民主”無法實現。老百姓的一句話“國民黨萬稅”直接反映“民生”艱難。甚至不顧民眾死活,在1938年6月為了阻滯日軍攻勢,國民黨制造花園口黃河決堤,造成44個縣系1250萬人受災,淹死89萬人。“國民黨征兵是抽壯丁,很多人不愿意去,有的就湊錢買壯丁。甚至有專門的兵油子來賣壯丁。新兵都是用麻繩捆起來,象大閘蟹似的,在街上十幾、二十個被麻繩拴著往部隊送。”官僚資產階級代表蔣宋孔陳四大家族大發戰爭財,利用運軍火、物資賺了二百個億美元。endprint

“解放區就不一樣了,我們一到那,到處都是歌聲,解放軍的天是晴朗的天這不是假的,”很多民主人士來到抗日根據地后,改變對共產黨的看法,感慨到,中國的希望在延安,之后積極捐款捐物。

在改善民生方面,實行減租減息,二五減租;愛惜民力,厲行節約,雇用民工必須經過批準并付足報酬;部隊自己種菜、養豬、開油坊,戰斗部隊做到部分自給等。

為了保護民生,1940年周東葵所在的新四軍第三師就在蘇北修了一個大海堤,這個海堤國民黨也修過,但因為貪污,撥款一到地方就沒有了,最終沒修成。1939年發生了一次大海嘯,死了一萬多人,人民生活十分困難。部隊到了那里,了解情況后師長黃克誠就提出要修海堤,報上去后,劉少奇就表示,不要算經濟帳,算政治帳,再花錢也得修。但修海堤需要大筆的錢,又不能抽稅,于是采取辦法,用鹽稅做擔保,發行了一百萬元修堤公款;隨后以工代賑,給所有參加施工的老百姓糧食當工資,代替救濟;當時我們的部隊也提供了大量的勞動力。1941年5月到7月,僅僅兩個月就把它修好了。期間,國民黨和土匪的破壞行動從未斷過,周東葵提到當時不僅有謠言,還有暗殺。一個專門管糧食的科長被暗殺了,還有一個副區長兼修堤的副總指揮兩條腿被打斷,被扔到了海里。當時的縣長宋乃德也差一點被殺掉,本來縣長一塊參加勞動,但因為生病就坐牛車到縣里,回去的路上,前邊有人傳令說,縣長有令,就地休息、吃飯。縣長原先在部隊呆過,警惕性很高,察覺不對,下令趕緊加速前進,在高粱地里掩護了起來,不一會土匪就來了,埋伏起來的一行人趁機全部消滅了土匪。

在民主政權建設方面,人員分配上實行“三三制”,即共產黨員、中間部分和開明士紳各占約三分之一,調動各方面抗日力量的積極性,后來成為新中國的雛形。

另外,與國民黨統治區壓制的進步文化活動相反,敵后根據地的文化活動十分活躍,為戰爭服務、為工農兵服務的方向十分明確。1944年郭沫若寫了一篇史論《甲申三百年祭》,揭示明朝末年統治階級腐敗而導致滅亡和李自成農民起義軍因驕傲脫離人民群眾而失敗的史實。共產黨立刻把它列為整風文件,各個根據地把它改編為戲劇,以利于教育廣大軍民。但國民黨政府卻心虛不知悔改,重蹈歷史覆轍。

在和平年代,有些人不了解歷史,很容易被各種說法左右,不能全面分析中國共產黨及其軍隊在抗戰中發揮的重要作用。周東葵看到少數人的錯誤言論,其中個別還是有影響的公眾媒體人,深感憂心,他鄭重地說道:“尊重歷史,正確詮釋中國革命的歷史,正確認識偉大的中國革命十分重要。當代社會應當認真研究如何更好地弘揚主旋律,以歷史唯物主義觀點為紅線,抓好世界觀、人生觀的教育,讓我們的社會更加健康向上地發展”。endprint