以太網技術發展綜述

伍均璽

(河北省財政廳信息中心,河北 石家莊 050051)

以太網技術發展綜述

伍均璽

(河北省財政廳信息中心,河北石家莊050051)

當前,網絡的“以太化”已經覆蓋到整個互聯網和企業網,從PON、WLAN和PPPOE到數據中心和云計算,幾乎所有得到廣泛應用的網絡技術都與以太網有關。文章對以太網的發展歷史和趨勢進行了綜述,對重點技術和新技術進行了詳述,以太網與IP技術的相輔相成、相互依存和相互促進,引領了網絡“IP化”和“以太化”發展大趨勢[1]。

以太網 VLAN 生成樹 鏈路聚合 VXLAN SDN Overlay

1 引言

以太網位于OSI七層模型中的第二層——數據鏈路層,其最初是總線型,同軸電纜,半雙工,技術標準為10Base-5 (IEEE 802.3 1983年),10Base-2(IEEE 802.3a 1985年)。以太網基本特征是采用載波監聽多路訪問/沖突檢測CSMA/CD的共享訪問機制,位于同一條總線上的多個工作站,時刻監聽總線是否空閑,只要檢測到總線上有數據傳輸,則必須等待傳輸結束后才能發送自己的數據,沖突檢測機制保障了同一時刻只能有一個工作站發送數據。

以太網最重要的特點是沖突和廣播,總線型網絡所有入網用戶一起共享帶寬,傳輸效率低下,而且總線型網絡其中一個環節出現問題,整網通訊都會中斷。為了解決網絡容易發生故障和運維的問題,人們推出了基于UTP雙絞線、半雙工的10Base-T(IEEE 802.3i 1990年),出現了集線器(HUB),將二層網絡的結構從總線型轉化成星形連接。這時一個單一節點出現問題,不會影響到其他在網用戶,可靠性和易維護性得到一定的增強。

由于傳統以太網是所有用戶共享全部帶寬,處于同一個沖突域,很快基于網橋的技術二層交換機出現了。交換式以太網成功解決了共享帶寬的問題,交換機上2個用戶之間是獨享帶寬的,將沖突域限定在很小的范圍內。100Base-TX(IEEE 802.3u 1995年),普及了全雙工工作方式,提升了傳輸效率,1000Base-LX(IEEE 802.3z 1998年),千兆以太網,IEEE于2002年正式發布了萬兆以太網系列標準。

2 重要技術

伴隨以太網的普及和發展,很多相關技術的涌現不斷豐富了以太網功能,下面列舉幾個對以太網產生重大影響的技術進行簡述。

2.1VLAN

沖突和廣播是以太網最重要的2個特點,隨著交換機的出現,任意兩點間獨有沖突域,大規模沖突已不再是問題。但隨著網絡規模的擴大,廣播域過大帶來一些問題,比如大量的廣播侵占了正常業務的帶寬和降低效率等,為解決因廣播域過大而產生的傳輸效率問題,一個新的技術——VLAN出現了。

為了將以太網廣播域限定在一個范圍內,就需要將二層以太網分割開來,然后通過三層路由設備進行連接。為了更方便的分割二層網絡,VLAN技術隨之出現。通過劃分VLAN,把同一物理局域網內的不同用戶邏輯地劃分成不同的廣播域,每一個VLAN都包含一組有著相同需求的工作站,與物理上形成的LAN有著相同的屬性。由于VLAN是從邏輯上劃分,而不是從物理上劃分,所以同一個VLAN內的各個工作站沒有限制在同一個物理范圍中,即這些工作站可以在不同物理LAN網段。一個VLAN內部的廣播和單播流量都不會轉發到其他VLAN中,從而有助于控制流量、減少設備投資、簡化網絡管理和提高網絡的安全性。

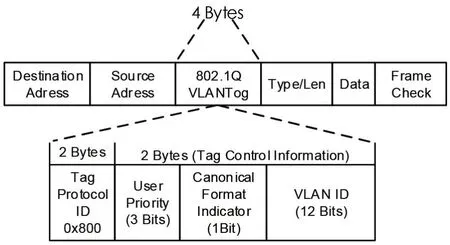

通過IEEE 802.1Q[1]可實現VLAN的跨交換機部署,單個VLAN范圍不再受到物理位置和設備連接的限制。IEEE 802.1Q是一個中繼標準,802.1Q修改原始的以太網幀,插入4 Bytes字段,通過這個字段標識帶有VLAN成員信息的以太幀。

圖1 IEEE 802.1q幀格式

2.2生成樹(Spanning tree)

以太網最重要實現原理之一就是廣播。正是由于廣播存在,一般以太網是不允許有環路出現的,否則將會導致廣播風暴,直接影響網絡傳輸性能,甚至導致網絡癱瘓。為了防止以太網環路的產生,同時允許通過冗余鏈路提高網絡可靠性,生成樹協議應運而生。

生成樹協議是IEEE 802.1D中定義的一個應用于以太網交換機的標準,這個標準為交換機定義了一組規則用于探知鏈路層拓撲,并對交換機的鏈路層轉發行為進行控制。如果STP發現網絡中存在環路,它會在環路上選擇一個恰當的位置阻塞鏈路上的端口——阻止端口轉發或接收以太網幀,通過這種方式消除二層網絡中可能產生的廣播風暴。然而在實際部署中,為確保網絡的高可用性,通常都會采用具有環路的物理拓撲,并采用STP阻塞部分端口的轉發。對于被阻塞端口,只有在處于轉發狀態的端口鏈路發生故障時,才可能被STP加入到二層數據幀的轉發樹中。

目前生成樹協議主要有STP、RSTP和MSTP,目前都是標準協議,普遍得到支持,在絕大多數情況下可以高效工作。當然對于部分特殊的情況,生成樹可能出現計算錯誤,生成樹沒能起到應有的作用,反而造成二層環路。

運行生成樹協議主要是以太網交換機,這些交換機的CPU通常處理能力都較弱,而所有生成樹協議相關的計算都需要CPU參與,這就造成了交換機很容易遭受到基于生成樹的攻擊,而導致很嚴重的后果。另外,由于光纖單向通訊等原因也可能造成生成樹計算錯誤。

為了避免生成樹計算時由于外界其他因素影響導致計算錯誤,最終導致二層環路出現的問題,設備廠商做了很多修補工作,例如BPDU保護功能、根保護功能、環路保護功能和廣播抑制等。

2.3路由交換

為了解決廣播域過大的問題,傳統的方法是將多個廣播域分割后再使用路由器重新連接起來。在局域網中,傳統路由器的路由轉發效率較低,限制廣播域的同時也限制了通訊效率。路由交換機的出現成功解決了這個問題。利用專用硬件完成路由轉發過程,“一次路由,之后交換”,如同二層交換一樣的快速,大大提高了路由轉發效率。

通過二層交換機將以太網沖突域劃小,通過VLAN將廣播域劃小,再通過路由交換機實現VLAN間的高速互聯,以太網逐漸走向成熟,變得更加易用、可靠和可控。

2.4鏈路聚合

為了提高交換機之間互聯帶寬,經常使用兩條或多條線路。如果使用STP/RSTP,那么只能有一條線路實際工作,使用MSTP將兩條線路劃分到不同的VLAN,并歸屬于不同的生成樹實例,同時調整不同生成樹實例的配置,可以做到2條線路分別傳輸各自不同VLAN的數據,但是無法適用于只有一個VLAN的場合。

鏈路聚合是將多個物理以太網端口聚合在一起,形成一個邏輯上的聚合組,使用鏈路聚合服務的上層實體把同一聚合組內的多條物理鏈路視為一條邏輯鏈路。鏈路聚合可以實現出/入負荷在聚合組中各個成員端口之間分擔,以增加帶寬。同時,同一聚合組的各個成員端口之間彼此動態備份,提高了連接可靠性[2]。鏈路聚合控制協議(Link Aggregation Control Protocol,LACP)是一種基于IEEE802.3ad標準的鏈路聚合控制協議。LACP協議通過鏈路聚合控制協議數據單元(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,LACPDU)與對端交互信息。

3 新技術發展

數據中心和云計算的迅猛發展,對現有以太網提出了新的要求,各種相關的新技術和新標準也在不斷完善和制定當中,下面列舉幾種進行簡述。

3.1FCoE

一直以來,大型企業網絡會存在2種類型的網絡,一種是用于數據通訊的以太網,另一種是用于數據存儲的SAN網絡。

FCoE技術標準可以用以太網承載光纖通道,通過將光纖通道信息插入以太網幀內,從而讓服務器-SAN存儲設備的光纖通道請求和數據可以通過以太網連接來傳輸,而無需專門的光纖通道結構,從而可以在以太網上傳輸SAN數據。FCoE允許在一根通信線纜上傳輸LAN和FC SAN通信,融合網絡可以支持LAN和SAN數據類型,減少數據中心設備和線纜數量,同時降低供電和制冷負載,收斂成一個統一的網絡后,需要的維護工作量減少了,有助于降低管理負擔。FCoE面向的是10 G以太網,是一個二層封裝協議,其本質是使用以太網物理傳輸協議傳輸FC數據。

3.2大二層網絡技術

傳統數據中心網絡設計,考慮到大規模二層網絡帶來的環路和廣播風險,通常在接入層進行三層終結,服務器和終端缺省網關直接配置接入設備上。與傳統三層下移趨勢正相反,服務器虛擬化及云計算同城數據中心需要大二層,云計算想要做多大,虛擬機遷移需要遷多遠,二層網絡就需要做多大,可能橫跨整個數據中心,甚至跨越兩地數據中心,這些需求在以太網絡層面可以說是逆向生長。

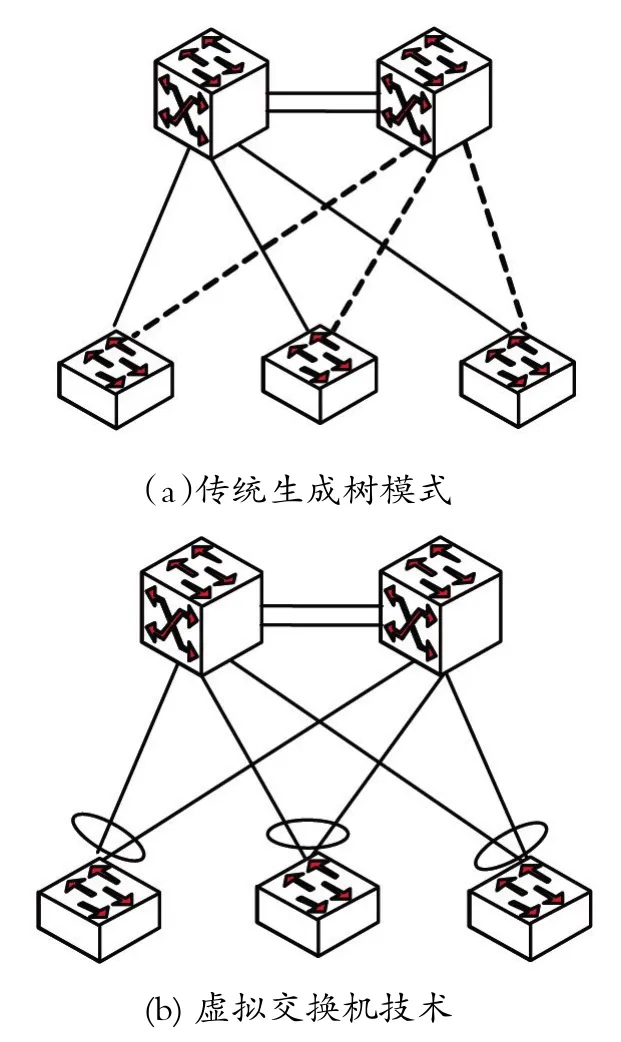

傳統的二層網絡,需要使用生成樹協議來實現冗余鏈路自動關閉和故障自愈,來保證二層網絡無環路,但云計算對帶寬收斂要求很高,已經無法容忍部分線路始終處于封閉(Discarding)狀態,要求所有上行線路都能夠動態的分擔負載,將每條線路和端口的能力全部發揮出來。

為了解決這些問題,構建大規模無環路的二層網絡,首先是網絡設備廠商提出“虛擬交換機”概念,將2臺或多臺交換機虛擬成為一臺,而下聯設備通過鏈路聚合方式雙歸上行,實現跨交換機的鏈路聚合,比較成熟的有原北電(Nortel)SMLT、CISCO VSS、H3C IRF2及華為CSS等。為了能夠更好地解決這個問題,網絡設備廠商和國際標準化組織都在不斷的努力嘗試,解決方法也出現了2個方向[3]。

網絡設備廠商采用私有協議或技術實現特定型號2臺或多臺交換機集群,廣泛性和兼容性問題明顯,而標準化組織致力于通過制定通用協議實現二層多路徑高速轉發,最具代表性的是IETF TRILL(Transparent Interconnection of Lots of Links)多連接半透明互聯標準。

圖2 生成樹與虛擬交換機技術示意圖

TRILL協議利用OSI模型下的IS-IS,它將IS-IS三層路由協議應用到二層設備,這樣在本質上便允許二層設備路由Ethernet幀,從而不需要應用生成樹來關閉連接。利用三層路由的ECMP等值路由可以很容易實現多條鏈路間的負載均衡。使用TRILL協議可以利用所有連接帶寬,這在傳統的生成樹方式無法實現的[4]。

3.3Overlay技術

除了上面提到的“大二層網絡”問題,云化數據中心網絡基礎架構還需要解決下面幾個問題:

⑴虛擬機的網絡感知

虛擬機環境下,通常是一個物理接口下面存在多臺虛擬設備。傳統的網絡設備不能識別不同的服務器,每臺虛擬服務器可能對應的VLAN和ACL策略不相同,當虛擬機遷移時,由于網絡設備無法感知虛擬機的存在,所以遷移后的接口無法實現自動策略配置。想要實現虛擬機遷移網絡設備的自動策略配置,就必須解決網絡設備對虛擬機的主動感知問題,代表性技術是HP/H3C主導的IEEE 802.1Qbg(VEPA)標準。

⑵設備二層地址表不足

云計算數據中心中部署了大量的虛擬機,每個虛擬機都會占用一個二層地址表項。網絡設備二層地址表是有規格上限的,尤其對接入設備而言,設備本身二層地址表規格較小,因此限制了云計算數據中心的業務規模。

⑶VLAN不能適應大規模租戶部署

云計算數據中心內承載大量不同租戶的業務,租戶與租戶之間有安全隔離的需求。當前主流的租戶隔離技術就是傳統的VLAN技術,而在大型的云數據中心,大量租戶部署會遇到兩大限制:VLAN可用的數量為4 K,遠遠不能滿足云業務部署需求;如果在大規模數據中心部署VLAN,會使得所有VLAN在數據中心內都被允許通過,導致任何一個VLAN的廣播風暴會在整個數據中心內泛濫,大量消耗網絡帶寬,同時運維管理困難。

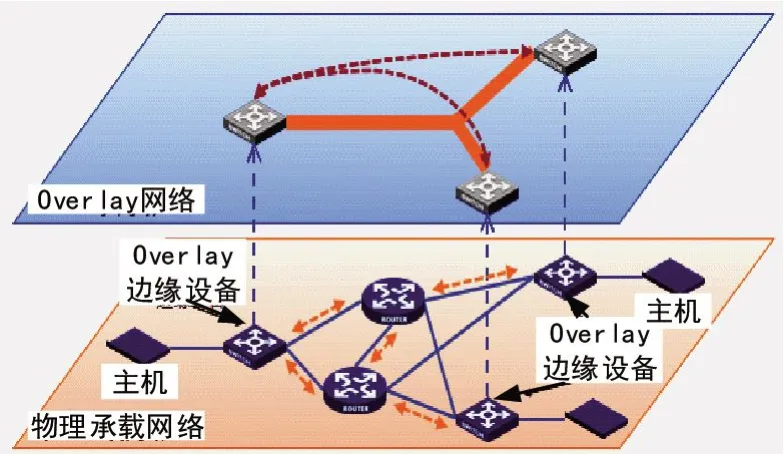

針對前文提出的三大技術挑戰,業界提出新的思路,在不改變原先網絡架構的基礎之上,新建一個面向應用的邏輯網絡——Overlay網絡,為云業務提供支撐,如圖3所示。

圖3 Overlay網絡

Overlay技術是把二層報文封裝在IP報文之上的隧道技術。因此,只要網絡支持IP可達就可以部署Overlay網絡,且在網絡結構上沒有特殊要求。路由網絡本身具備良好的擴展能力,很強的故障自愈能力和負載均衡能力。采用Overlay技術后,企業不用改變現有網絡架構就可用于支撐云計算業務,部署方便。部署Overlay網絡后,虛擬機數據封裝在IP數據包中,對于承載網絡(特別是接入交換機)只需要學習隧道端點的MAC,MAC地址規格需求極大降低。而對于核心網關處的設備表項(MAC/ARP)要求依然極高,采用分布式網關解決方案,通過多個核心網關設備提高表項的總體規格,有效解決核心設備規格表項受限問題。Overlay技術擴展了隔離標識的位數,可以支持數量高達16 M(16X1024X1024)的用戶,極大擴展了隔離數量,足以滿足超大規模公有云數據中心需求。針對廣播風暴問題,Overlay對廣播流量轉化為組播流量,可以避免網絡本身的無效流量的帶寬浪費。

IETF在Overlay技術領域提出VXLAN、NVGRE和STT三大技術方案。大體思路均是將以太網報文承載到某種隧道層面,差異性在于選擇和構造隧道的不同,而底層均是IP轉發。VXLAN和STT對于現網設備而言對流量均衡要求較低,即負載鏈路分擔適應性好,一般的網絡設備都能對L2-L4的數據內容參數進行鏈路聚合或等價路由的流量均衡,而NVGRE則需要網絡設備對GRE擴展頭感知并對flow ID進行HASH,需要硬件升級;STT對TCP有較大修改,且復雜度較高,而VXLAN利用了現有通用的UDP傳輸,成熟性極高。所以總體比較,VXLAN技術具有更大優勢,而且當前VXLAN得到了更多廠家和客戶的支持,已經成為Overlay技術的主流標準。

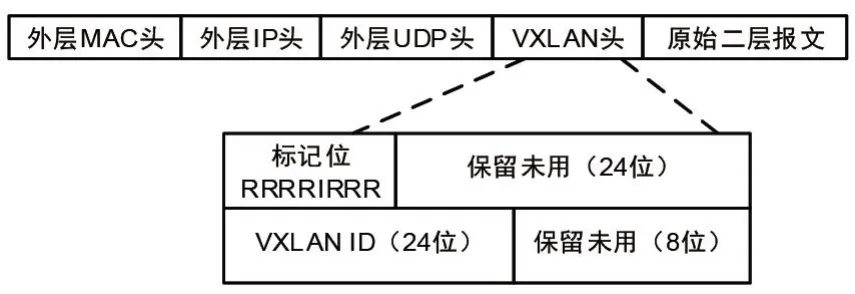

VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可擴展虛擬局域網絡)是基于IP網絡、采用“MAC in UDP”封裝形式的二層VPN技術[5],具體封裝格式如圖4所示。

圖4 VXLAN封裝格式

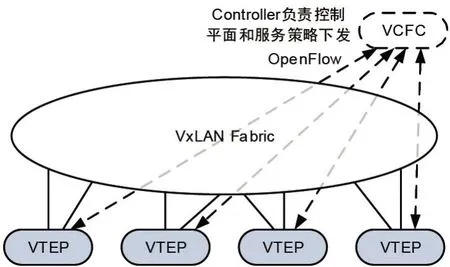

3.4SDN與Overlay融合

軟件定義網絡(Software Defined Network,SDN),創新型網絡架構,是網絡虛擬化的一種實現方式,其核心技術OpenFlow通過將網絡設備控制面與數據面分離開來,通過控制器下發流表指導網絡設備進行轉發,從而實現網絡流量的靈活控制,使網絡作為管道變得更加智能[6]。VXLAN解決了數據層面問題,VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端點)間的流表學習即控制層面可以交由SDN之Openflow來實現,類似BGP MPLS L3 VPN中MPLS與MP-BGP之間的關系,SDN與Overlay的技術融合完善了云計算數據中心的Overlay解決方案。SDN與VXLAN的技術融合如圖5所示。

圖5 SDN與VXLAN的技術融合

4 結束語

以太網從技術角度上講一直不是最優秀的,ATM/FDDI這些曾經的對手身上從來都不缺乏技術先進性。憑借更經濟、更易用及與IP更好配合等優勢,以太網絡多年來頑強的發展著,逐步確立了其霸主地位。無論是標準化組織、芯片廠商還是網絡設備供應商都在不斷研發新的協議和技術,用于彌補以太網的各種缺陷,豐富功能、提高性能、提升可靠性和增加易管理性。相信以太網不斷的進化會更好地滿足企業網、運營商網絡的發展要求,必將煥發出更加旺盛的生命力。

[1]IEEEStd.802,1Q-2005.VirtualBridgedLocalAreaNetworks[S]. [2]呂永芝,蘇峰文.鏈路聚合及其組網應用[J].數字技術與應用,2014(9):98-100.

[3]宋文文,李莉.云數據中心大二層網絡技術研究[J].中國教育網絡,2013(12):34-35.

[4]王淑琴.淺析TRILL技術在大二層網絡構建中的應用[J].中國電子商務,2014(9):66,68.

[5]RFC 7348,Virtual eXtensible Local Area Network(VXLAN):A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks[S].

[6]Azodolmolky,S.軟件定義網絡:基于OpenFlow的SDN技術揭秘[M].徐磊,譯.北京:機械工業出版社,2014,23-64.

Overview on Development of Ethernet Technology

WU Jun-xi

(Information Center,Hebei Provincial Finance Department,Shijiazhuang Hebei 050000,China)

At present,the Ethernet has already been used in the whole Internet and Intranet.From the PON,WLAN,PPPOE to data center and cloud computing,nearly all widely-used network technology is related to Ethernet.This paper introduces the development history and trend of Ethernet.The key and new technologies are described in detail.Ethernet and IP technology supplement,depend and promote each other to lead the development trend of IP-based and Ethernet-based network.

Ethernet;VLAN;spanning tree;link aggregation;VXLAN SDN Overlay

TP393

A

1008-1739(2015)17-71-5

定稿日期:2015-08-12