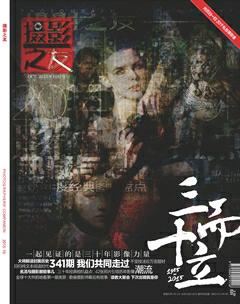

1999“資助計劃”第一人盧現藝重回故里搞創作

十五年前于世紀之交時,《攝影之友》2000年第1期的佳影長廊刊登了一組攝影師盧現藝的作品《岜沙苗人》。攝影師盧現藝是之友曾推出的“攝影師資助計劃”活動的第一個受惠者。十五年前的作品推薦文章是何智光先生所寫,在之友而立之年,我們請回了攝影師盧現藝,請他回憶了當年《岜沙苗人》與之友的不解之緣。

機緣巧合 改變我的攝影方向

1989年應影友相約去西藏采風,總行程10天,但是大部分時間都要花在趕路上,所以決定更改行程去貴州從江岜沙苗寨采風。8月份的岜沙苗寨天氣格外炎熱,我經歷了12小時的長途客車顛簸終于到達了岜沙苗寨進行了一周的拍攝。就這一次的更改行程拍攝改變了我攝影的方向,走向了民族影像的記錄。也就是這次的拍攝,我成為了中央電視臺東方時空——東方之子,同樣是這次的拍攝,岜沙苗人攝影作品走向法國阿爾勒國際攝影節并獲得好評。評論家稱這組《岜沙苗人》是中國具有當代藝術特征的攝影作品,人類學家稱之為視覺人類特征的重要民族影像。岜沙苗人從此走向世界被人們認知,岜沙苗寨成為國家級的自然村寨。

之友“攝影師資助計劃”正式開啟

1999年3月,《攝影之友》策劃總監何智光先生在北京走進我的影棚看了岜沙苗人這組作品后,非常激動并決定用大篇幅刊登我的作品,同時啟動了首個“攝影師資助計劃”。因為大部分攝影師的經濟條件不好,所以當時我提出了資助計劃這個建議。因為當時在中國,沒有一家雜志是先付款幫助攝影師去完成專題拍攝的。這次拍攝也令人難以忘記,第一次用瑪米亞RB67相機拍攝室外民族人像,30分鐘拍攝25卷120黑白膠卷,第一次被太陽灼傷,晚上赤裸身體躺在床上整夜無法入睡。攝影師和媒體永遠是角和水的關系。感謝何智光先生和《攝影之友》雜志,就是這組《岜沙苗人》攝影作品讓我放棄了在北京的商業人像攝影,回到了我的家鄉貴州,長期從事人類學民族影像的記錄。