蘭坪玉獅場普米族半耕半牧生計模式的生態(tài)人類學解讀

楊索

摘要:從生態(tài)人類學的系統(tǒng)論與整體現(xiàn)出發(fā),通過田野調(diào)查方法對玉獅場半耕半牧生計模式展開了調(diào)查,其結(jié)果表明,玉獅場普米族村民以其獨特的生態(tài)文化價值觀,在長期實踐過程中創(chuàng)造性地發(fā)展出一種具有極強適應性的半耕半牧生計模式,創(chuàng)造出一種良好的人為生態(tài)系統(tǒng),從而使得人類能融洽地契合于生態(tài)環(huán)境之中,并成為其中極為重要且不可割舍的一環(huán)。隨著市場因素的日益加深,當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展與生計變化也不可避免地面臨著一些問題與挑戰(zhàn)。只有充分利用玉獅場普米族村民充滿人文智慧的生計模式及其相對應的生態(tài)文化價值觀,妥善合理地處理人與環(huán)境之間的相互關(guān)系,在新的形式下不斷更新具備可持續(xù)發(fā)展能力的人為生態(tài)系統(tǒng),可望建構(gòu)一種生態(tài)環(huán)境與社會文化都能相互適應的生計變遷途徑,乃是當下需要從速解決的發(fā)展課題。

關(guān)鍵詞:半耕半牧生計模式;文化生態(tài)觀;人為生態(tài)系統(tǒng)

中圖分類號:C95

文獻標識碼:A

文章編號:1674-621X(2015)03-0010-08

生態(tài)系統(tǒng)涉及到各種生物體與環(huán)境之間的錯綜復雜關(guān)系,系統(tǒng)內(nèi)各要素之間相互依賴相互制約,構(gòu)成各種有機的聯(lián)系,從而形成了一個特定區(qū)域內(nèi)的生命協(xié)調(diào)運行關(guān)系。作為生物體而存在和發(fā)展的人類,相應地應歸屬于一定范圍的生態(tài)系統(tǒng)之內(nèi),成為其中極為重要且不可割舍的一環(huán)。早在20世紀30年代,朱利安·斯圖爾德便將生態(tài)學的理論與方法引入到人類學之中,擴展了人們關(guān)于人類與環(huán)境相互關(guān)系的認知,在其《文化變遷論》一書中,致力于強調(diào)“以文化解讀生態(tài),或以生態(tài)解讀文化”為研究目標,從而使得該書的出版標志著生態(tài)人類學的誕生。

20世紀60年代,生態(tài)人類學中的系統(tǒng)生態(tài)學派應運而生。克利福德·格爾茲在《農(nóng)業(yè)內(nèi)卷:印度尼西亞的生態(tài)變遷》一書中,率先在人類學中引進和運用了系統(tǒng)論研究方法,并進而認為應當在“生物圈的某一范圍之內(nèi),或多個范圍之內(nèi),研究全部生命物質(zhì)與非生命物質(zhì)通過物質(zhì)交換的結(jié)合情況,去研究人群、生態(tài)與文化之間的關(guān)系”。就人類生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部而言,人類與環(huán)境之間最為直接與緊密的聯(lián)系便是人類的生計模式,其直接地處理著兩者間的互動關(guān)系。致使有關(guān)于生計模式研究至此成為生態(tài)人類學的重點研究課題。

拉帕波特的《獻給祖先的豬:一個新幾內(nèi)亞民族生態(tài)中的儀式》是運用生態(tài)系統(tǒng)論進行生計研究的著名案例。拉帕波特將策姆巴加馬林人的生活區(qū)域視為一個完整的生態(tài)系統(tǒng),其主要組成部分是人口、養(yǎng)殖的豬、植物性食物以及人畜占用的土地等,進而分析生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部的各要素之間的相互關(guān)聯(lián)性,論證了殺豬祭祖儀式在協(xié)調(diào)人口與生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部其他因素中所起到的關(guān)鍵性作用。儀式過程可以使得各種資源得以重新配置,形成一個完整的循環(huán)往復過程。盡管,系統(tǒng)生態(tài)學派因忽視文化的概念而受到了強烈批判,但其研究有助于“在層次的時空上更好地理解人類對自然生態(tài)系統(tǒng)的影響,澄清人為生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與功能,為實施有效管理提供了理論依據(jù),從而確保了生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展”。

本文以生態(tài)人類學的系統(tǒng)論與整體觀為基礎,應用田野調(diào)查的研究方法,于2014年7月對云南省怒江州蘭坪縣河西鄉(xiāng)箐花村玉獅場普米族的半耕半牧生計模式展開調(diào)查,試圖梳理出當?shù)匕敫肽恋纳嬆J降南到y(tǒng)性特點,探討與該生計模式相對應的普米族的生態(tài)文化價值觀,并解析當前生計變化中的趨勢與挑戰(zhàn)。

一.田野點概況

普米族是中國人口較少民族之一,僅4萬余人,主要聚集于云南西北部高原的蘭坪縣和寧蒗縣,其余則散居于周邊地區(qū),與其他民族雜居。蘭坪白族普米族自治縣是全國唯的普米族自治地方,普米族人口約16000多人,占到普米族總?cè)丝诘?0%左右。河西鄉(xiāng)是蘭坪普米族聚居較集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之,箐花村是河西鄉(xiāng)的普米族人口聚居最多的村委會,玉獅場是箐花村普米族人數(shù)最多、傳統(tǒng)文化保存最為完好的村民組。至2010年,玉獅場共有農(nóng)戶86戶,人口369人,村民皆為普米族,自稱與族別一致,意為“白人”或“尚白之人”。從村寨社會結(jié)構(gòu)上看,玉獅場村民分為四大家族,即同一始祖繁衍下的國娘、阿刮、尼崩三個家族,以及后來遷入的果里家族。前三個家族內(nèi)部不可通婚,但可以與果里互通婚姻。

玉獅場坐落于橫斷山系老君山脈的祟山峻嶺之中,海拔約2630 m,屬瀾滄江流域,年平均氣溫10℃,年降水量約850 mm。當?shù)貧夂驖駶櫍瑫円箿夭钶^大。綠樹環(huán)繞中的玉獅場,森林覆蓋率達到90%以上,生長著云杉、鐵杉、冷杉、紅豆杉、榧木等多種珍稀樹種,擁有著良好的生態(tài)環(huán)境。玉獅場管轄國土面積為33.68 k㎡,耕地總面積589畝,人均耕地面積1.6畝,人均糧食產(chǎn)量280kg;林地面積23753畝,其中經(jīng)濟林果地40畝,人均經(jīng)濟林地0.11畝;飼養(yǎng)的大牲畜(牛、馬、騾等)共計347頭;個人年平均收入僅為936元(2005年數(shù)據(jù))。值得一提的是,此處提供的人均收入數(shù)據(jù)僅是一種來自政府的估算數(shù)據(jù),結(jié)合下文的鄉(xiāng)民各項收八累加結(jié)果,這一數(shù)據(jù)比實際收八偏低,否則的話良好的生態(tài)環(huán)境卻養(yǎng)不活勤勞的普米族鄉(xiāng)民就難以令人置信了。玉獅場處于普米族文化保護的核心區(qū)域,因而研究其生計模式具有一定的典型性和代表性。

二、半耕半牧的生計模式

從族源關(guān)系上看,普米族源自于古代西北甘青高原的氐羌族類,曾過著逐水草而居的游牧生活。自13世紀中葉才陸續(xù)遷徙至蘭坪境內(nèi),直到明代中葉才陸續(xù)開始定居農(nóng)耕。玉獅場村民目前不僅經(jīng)營農(nóng)業(yè)生產(chǎn),而且畜牧業(yè)在其經(jīng)濟中仍占有相當比重,形成一種獨特的半耕半牧的生計模式。

(一)農(nóng)業(yè)

1.多樣化的作物種植

目前,村民所種植的農(nóng)作物主要有小麥、包谷、洋芋、蕓豆、青稞、燕麥、蕎麥及各類蔬萊等,顯示出一種作物多樣化的農(nóng)耕特點。小麥是村民重要的糧食作物之一,一般在農(nóng)歷九、十月份播種,第二年五、六月份收割,但產(chǎn)量相對較低。村民所栽種的包谷品種有白包谷與黃包谷,于農(nóng)歷三月撒種,九月或十月收獲,每畝土地的單位產(chǎn)量在1000斤左右。其中,白包谷為本地培育的老品種,口感好,但產(chǎn)量低,可以留種;黃包谷為外地引進的雜交品種,產(chǎn)量雖高,但無法自己留種,每年都必須購買新種,這無疑會增加生產(chǎn)的投入。鄉(xiāng)民種植的洋芋,其產(chǎn)量較高,每畝可達四五千斤,主要品種有黑洋芋、紅洋芋、白洋芋等。由于各品種間的差異,播種與收獲時間并不一致。蕓豆,村民又稱為荷包豆、大花豆、洋豆等,有紫花蕓豆與白蕓豆之別,農(nóng)歷四月播種,霜降后摘取,產(chǎn)量不超過800斤/畝。蕓豆是當?shù)刈钪匾慕?jīng)濟作物,價格較高,每斤能賣到五、六元錢,基本上每戶家庭都會種植,目的在于進行市場銷售,獲取現(xiàn)金。青稞、燕麥和蕎麥是適宜于高海拔地區(qū)生長的耐寒耐旱作物,但由于產(chǎn)量與價格都較低,大部分村民已放棄種植,種植情況也比較零星。此外,村民會在自家的房前屋后與耕地的空閑處栽種一些平日里食用的蔬菜,主要有白菜、青菜、蔓莖萊、黃豆、豌豆、蠶豆、南瓜、黃瓜等品種。

2.輪作與間作的技術(shù)應用

對土地的利用與管理方式,村民普遍采用輪作與間作兩種。輪作,是在同一片土地上以更換種植品種的方式,利用不同作物對生長養(yǎng)分要求的差異來調(diào)節(jié)土壤肥力,促進土壤結(jié)構(gòu)改善,保持水土并增加作物產(chǎn)量。玉獅場村民以其多樣性的農(nóng)作物品種為基礎,不斷在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動中實踐并發(fā)展著輪種技術(shù)。例如,第一年種植小麥,第二年種植包谷,第三年又種植小麥,第四年再種植包谷,如此往復;或者第一年種植蕓豆,第二年種植包谷,第三年又種植蕓豆,第四年再種植包谷,如此往復;又或者第一年種植包谷,第二年種植蕓豆,第三年又種植包谷,第四年種植小麥,如此往復……就玉獅場村民所實行的輪種制度而言,具有3個顯著的特性:其一,當?shù)睾0胃撸瑲鉁氐停恋鬲M小,肥力不足,受到自然條件的制約,農(nóng)作物為年一熟。因而,只能以年為單位,形成兩年及以上的輪作周期。其二,實行輪作的作物品種主要是包谷、小麥與蕓豆,但輪作次序并不穗定,而是與每戶家庭的實際需求、市場價格、勞力投入、土地質(zhì)量等影響因素有關(guān),顯示出一定的靈活性與機動性。其三,這些農(nóng)作物的稈蒿在莊稼收割后都會殘留在耕地上,作為大規(guī)模飼養(yǎng)家畜的越冬飼料。此外,村民消費不掉的農(nóng)作物產(chǎn)品也會轉(zhuǎn)用為牲畜飼料。以至于雖然在輪作中每年只種植一季,但是耕地在輪歇期并未停止使用,而是改作牧場使用,牲畜的糞便則充當了來年農(nóng)作物的有機肥。

村民在實行輪作的同時,也實踐著農(nóng)作物的間種技術(shù)。所謂間作,又稱套種,是指在同一片土地上同時種植數(shù)種作物,利用不同作物對生長空間要求的不同,在單位時間內(nèi)獲取更多農(nóng)作物種類的產(chǎn)出。例如,村民會在自家的包谷地中點種數(shù)量不等的向日葵,在包谷的遮蔽下種植一些矮小的菜類、豆類與瓜類,以充分利用土地資源,擴大收益。

實施間作也有其特殊的生態(tài)維護價值,多種農(nóng)作物的并存可以極大的提高農(nóng)作物對地表的覆蓋度,對于耕地坡度較大的玉獅場而言,這樣進行間作對抑制水土流失,降低水資源的無效蒸發(fā)都具有特殊的生態(tài)維護功能。因而,經(jīng)濟效益的提高僅是鄉(xiāng)民關(guān)注的一個側(cè)面,他們關(guān)注的另一個側(cè)面則在于需要確保耕地的可持續(xù)利用,而且兩者在他們的生態(tài)觀中確實做到了和諧統(tǒng)一。

(二)畜牧業(yè)

1.多樣化的畜禽養(yǎng)殖

目前,村民所飼養(yǎng)的家畜家禽品種主要有牛、羊、豬、馬、騾、狗、雞等,種類比較豐富,其中以山羊的數(shù)量最多。牛是進行農(nóng)業(yè)耕種所必需的役用畜種,主要用于翻犁土地,以減輕人力的投入,并提高勞動效率。當?shù)卮迕袢员A糁鴤鹘y(tǒng)的“二牛抬杠法”,即使用兩頭牛并行牽引的犁地方式。耕作過程中,一人牽牛掌握牛行進的方向,另 人緊握犁頭,把握犁地深淺。山羊是村民普遍養(yǎng)殖的家畜品種,受到環(huán)境承載力與勞力因素的影響,每戶家庭的羊群般維持在30-40只,價格較為昂貴,成為村民商品交換的另一重要商品。村中僅有一戶村民養(yǎng)殖綿羊,綿羊在普米族傳統(tǒng)文化,特別是極為隆重的葬禮——“給羊子”儀式中扮演著不可替代的作用。儀式過程中,應選用純白色的綿羊,引領(lǐng)亡者回到最初位于甘青高原的故鄉(xiāng)。村民養(yǎng)殖的豬屬于本地小黑豬品種,體格健碩勻稱,口感味道佳,是村民肉食的主要來源之一。玉獅場地理環(huán)境偏僻,交通極為不便,村民便借助馬、騾等牲力運輸各種生產(chǎn)生活物資,保持著與外界的聯(lián)系與商品流動。村中普遍養(yǎng)狗,主要用以看家護院,幫助放牧等。雞是常見的家禽養(yǎng)殖品種,飼養(yǎng)數(shù)量較多。

2.野放與圈養(yǎng)相結(jié)合的飼養(yǎng)方式

就畜牧方式而言,村民主要采取圈養(yǎng)和放養(yǎng)相結(jié)合的方式,這樣的放牧方式顯然是近年來才興起的作業(yè)規(guī)范。就傳統(tǒng)而言,這里的村民對牲畜都是實行野放。接受舍室飼養(yǎng),顯然是有關(guān)部門倡導的結(jié)果。目前的飼養(yǎng)節(jié)律大致體現(xiàn)為春夏時節(jié),萬物生長,玉獅場豐富的植物資源為牲畜提供了充足的牧草飼料,村民將各種牲畜,如羊、牛、豬、馬、騾等趕往草場與森林之中,任其在山林中自由覓食。相隔幾日甚至半月之后再將牲畜聚攏成群,給牲畜加喂少量的精飼料,特別是給牲畜喂食鹽,這樣的操作可以將野放的牲畜全部聚集攏來,村民只需要清點聚集頭數(shù),以便采取相應的措施。其中,特別需要查看母畜是否懷孕,是否臨產(chǎn),以及牲畜是否受到野獸的傷害或者生病等等。為了放牧的便利,村民會在自家固定的牧場內(nèi)興建“轉(zhuǎn)房”,即野放期間的臨時居所,以便能夠更好地看管牲畜,提高其成活率與繁殖率。

秋冬季節(jié),氣候寒冷,山林之中的植物凋零,或被冰雪覆蓋,村民將各種牲畜驅(qū)趕到村寨內(nèi),圈養(yǎng)于家中,或就近放牧,或靠人力給牲畜提供飼料,長期關(guān)在舍圈中。給牲畜投放的飼料以包谷、洋芋及各種果蔬為主,有時也提供山上割下來的牧草。這樣操作目的是避免牲畜的死傷或者掉膘。待到來年天氣轉(zhuǎn)暖后,村民再進行新一輪的放養(yǎng),實行年度周期內(nèi)的畜牧操作循環(huán)。從放牧的路線看,大致還沿襲著傳統(tǒng)的垂直移動方式。夏天到山地放牧,冬天下到村寨附近低海拔區(qū)段放牧。就整體上看來,村民的養(yǎng)殖業(yè)勞動力投入并不大,人為提供飼料的分量也十分有限,經(jīng)濟上的投入和收獲比較高,這從他們?nèi)司鶕碛械纳箢^數(shù)就不難看出。當然采用這樣的放養(yǎng)方式,牲畜染病的比例雖然不大,但“野狗殺羊”的事件卻經(jīng)常發(fā)生,牲畜的意外死亡率也較高。所謂“野狗”本是被人所飼養(yǎng)的家狗,但由于無人看管而野化,會襲擊在山林中覓食的羊群,很多村民的羊群都不同程度地遭受到了損失。這一事件發(fā)生后,村民便加大了對羊群的看護力度,且每日傍晚都會將羊群找回,入圈過夜,而不像以往那般放養(yǎng)數(shù)日后聚集,盡量避免羊群在山林中遭到野狗的攻擊。然而這樣的應對措施,同樣是當?shù)匦缕鸬膶Σ撸驗樵趥鹘y(tǒng)上,這里的鄉(xiāng)民都擁有獵具和嫻熟的狩獵技巧,捕獵也是他們挽回牲畜損失的手段,因而他們并不懼怕野獸,而是把野獸作為產(chǎn)品之一去加以利用。僅僅是因為周邊環(huán)境發(fā)生了變化,真正的野獸不再是牲畜的威脅,同時也不對野狗構(gòu)成威脅,這才發(fā)生了野狗殺羊的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象的出現(xiàn),反而加重了他們的勞動力投入,其間的因果關(guān)系還得從生態(tài)的變遷中去尋求笞案。

(三)半耕半牧生計模式的特征

總結(jié)起來,玉獅場普米族半耕半牧生計模式具有兩個明顯的特征,即垂直移動放牧與農(nóng)牧交錯循環(huán)操作。

1.垂直移動放牧

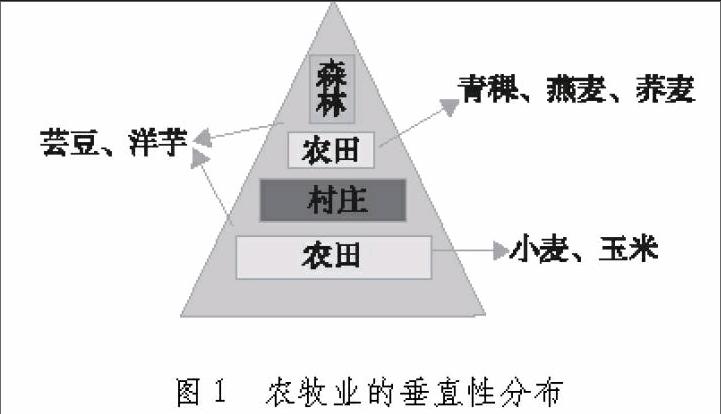

從村落位置上看,玉獅場坐落于半山腰,山頂是茂密的森林和草場,山腳及村莊附近為開墾的農(nóng)田,耕地由村莊沿山坡走向垂直拓展,呈現(xiàn)出一種垂直分布形態(tài)(見示意圖1,農(nóng)牧業(yè)的垂直性分布。)而半山區(qū)的居住格局,使得村民向上可經(jīng)營畜牧業(yè),向下則可以從事種植業(yè),且節(jié)約村民前往勞動過程中的時間與精力,這種居所選擇與半耕半牧的生計模式形成了一種完美的自然契合。位于山頂及周邊的森林具有涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)水源分配、防止水土流失等多種生態(tài)功能,為村莊與農(nóng)田提供了可靠的生態(tài)屏障。同時,森林及草場亦是村民進行放牧的牧場,是畜牧經(jīng)濟賴以存在的基礎。習慣上,玉獅場以村寨小學的中心為界,分為上村和下村,這既是一種慣例上的劃分,同時也是一種生態(tài)環(huán)境上的區(qū)別。上村海拔較高,山勢陡峭,氣候高寒,灌溉不利,適宜于種植青稞、燕麥、蕎麥等耐旱耐寒物種。下村海拔較低,土地較為平整,河谷積溫較高,灌溉較為便利,可以種植小麥和包谷。蕓豆和馬鈴薯由于物種適應能力較強,可以較廣泛地種植在不同海拔高度。村民的畜牧和耕作則是按季節(jié)的不同垂直向上向下,再向上,再向下的運行。

2.農(nóng)牧交錯循環(huán)操作

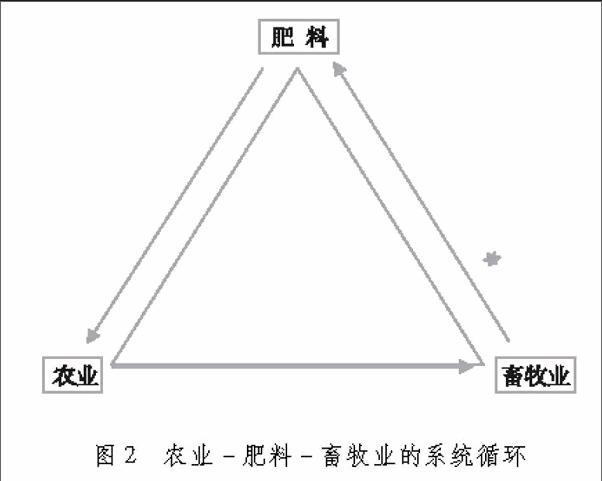

村民所實行的半耕半牧的生計模式中,農(nóng)業(yè)與畜牧業(yè)都具有重要的地位和作用,但兩者并不孤立,而是通過“肥料”這一物質(zhì)載體,并形成一種系統(tǒng)網(wǎng)絡中的有機聯(lián)系,農(nóng)作和放牧則是在這一系統(tǒng)中交錨進行。玉獅場位于滇西北高寒山區(qū),海拔高,氣溫低,土地狹小且肥力不足,要保證農(nóng)業(yè)收成的穩(wěn)定在很大程度上取決于肥料投入的多寡。因而,村民特別重視農(nóng)業(yè)耕作的農(nóng)肥使用,其傳統(tǒng)肥料有兩種類型——綠肥與混合肥。所謂綠肥,是指村民獲取草木枝葉,將其發(fā)酵處理后而作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的肥料投八。村民使用的綠肥來源有兩種:一是村民會在農(nóng)業(yè)八九月份農(nóng)作物收割后,用人工培植的方式直接在田地里種植用作綠肥的植物;二是在村民在自家余留的“松毛林”(“肥源林”)內(nèi)撿拾松枝,累積成堆,制作肥料。混臺肥則是將綠肥與牲畜糞便(主要是羊糞)混合,在牲圈中經(jīng)由牲畜的踩踏、堆積與發(fā)酵,而形成一種混合型肥料,是村民從事農(nóng)業(yè)耕作的重要肥源。村民對于肥料使用的重視,是基于其對農(nóng)業(yè)與牧業(yè)之間有機聯(lián)系的認識與理解——畜牧業(yè)的發(fā)展導致飼養(yǎng)牲畜數(shù)量的增加,牲畜的增多帶來肥料的累積,肥料的使用促進農(nóng)作物的生長,作物的收獲再促進畜牧業(yè)的發(fā)展,以此形成一種良性的生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)(見如示意圖2,農(nóng)業(yè)-肥料-畜牧業(yè)的系統(tǒng)循環(huán)。)。

從操作體制看,這樣的生計模式也是一個無限循環(huán)的系統(tǒng)。春季將家畜驅(qū)趕到深山森林草地后,村民才開始在農(nóng)田中從事農(nóng)事操作,這樣就能收到農(nóng)牧兩不干擾的成效。在農(nóng)事操作的間歇則抽空上山照看牲畜,然后再下山從事農(nóng)事操作,不管是畜群還是農(nóng)田,出現(xiàn)了意外,村民要么委托他人處理,要么就只能自己在牧場和農(nóng)田中多停留一段時間,兩者之間始終處于循環(huán)交錯狀態(tài)。

到了冬季,農(nóng)田中的莊稼收割完畢后,才將牲畜從山上驅(qū)趕到村莊附近,這時農(nóng)田就變成了牧場。村民們則需要一面看管牲畜,另一方面從事室內(nèi)的農(nóng)事操作,加工糧食作物,準備飼料等等。放牧與農(nóng)事操作同樣得交錯運行,確保農(nóng)牧兩不誤。而且農(nóng)作物的桿篙可以為牲畜提供豐富的越冬飼料,牲畜糞便則可以不費勞力也能就地還田。從經(jīng)營效益看,這樣的農(nóng)牧交錯運行,勞動力的投八低,報償高,在經(jīng)濟上十分合算,其經(jīng)營成成效從他們的單位面積產(chǎn)量可以得到更好的體現(xiàn)。有的作物如養(yǎng)子、燕麥,單位面積產(chǎn)量雖然不高,但卻可以為牲畜提供優(yōu)質(zhì)飼料,綜合的經(jīng)濟效益其實也不低。與平原地區(qū)農(nóng)耕最顯著的差異反倒是他們的生計操作,不像內(nèi)地的固定農(nóng)田那樣季節(jié)非常鮮明。在內(nèi)地,無論是種還是收,持續(xù)的時間都相對較短,而且有鮮明的農(nóng)閑時間,但在玉獅場村,生計操作在時間分布上卻相對均衡,既無明顯的農(nóng)忙,也無明顯的農(nóng)閑,每天的工作量都大致均衡,都可以從容不迫的去完成各項操作。換句話說,勞動對他們而言,并不構(gòu)成任何意義上的生理和心理上的壓力,一切都在按部就班的循環(huán)交錨運行之中。因而他們很難理解外界所稱的搶收搶種一類的耕作概念。

三、普米族的生態(tài)文化價值觀

至今,玉獅場的森林覆蓋率仍高達90%以上,古樹名木林立,當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境良好,并未遭受到較大的破壞,這正是該區(qū)域內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)具備可持續(xù)發(fā)展能力的最好例證。這種現(xiàn)象的存在并非偶然,而是玉獅場普米族其獨特的生態(tài)文化價值觀發(fā)揮作用的結(jié)果。村民普遍認識到生態(tài)環(huán)境對自身生存發(fā)展的重要性,而保護自然、保護森林等環(huán)保意識在實踐中,早已內(nèi)化于村民的生產(chǎn)生活之中,從而形成了一種常態(tài)化的生存方式。

從物質(zhì)層面而言,半耕半牧生計模式充當了村民與所處自然環(huán)境之間的紐帶,通過這個紐帶村民與生態(tài)環(huán)境之間不斷地進行著能量、物質(zhì)與信息的交流,以至于生態(tài)環(huán)境中,任何一種細微的變化,村民都能做到及時的察覺,做出合適的應對。村民有什么愿望和訴求,通過對半耕半牧生計模式的微調(diào),都可以在生態(tài)環(huán)境中獲得生態(tài)環(huán)境的回報。因而在村民看來,他們的心聲都能夠與生態(tài)環(huán)境互通、互達融為一體,他們本身就是生態(tài)環(huán)境中的一個部分。而生態(tài)環(huán)境的一草一木,所有的動物在村民看來都是他們的伙伴,他們都能了解它們,認識它們。幾乎可以做到相互間的心靈感悟,也正因為如此,在他們的生活圈內(nèi),幾乎不存在所謂的廢物,也不存在可望不可及的奢望。因為生態(tài)環(huán)境中的一切,都能為他們所用,生態(tài)環(huán)境中無論是發(fā)生了什么樣的不利事件,他們也能做到泰然處之,從容應對。遺憾之處僅在于外來的社會性干擾,他們卻束手無策,這反倒是村民的心病。

就信仰層面而言,這種與生態(tài)環(huán)境相交融的價值觀,更多地體現(xiàn)在村民的信仰范疇之中。村民將自身生存與發(fā)展所依仗的生態(tài)環(huán)境神圣化,體現(xiàn)信仰一切山石草木皆有神性,萬物皆靈。所謂“山有山神,樹有樹神,水有龍神”,從而形成一整套完整而有序的自然崇拜系統(tǒng)。因而,有學者提出,普米族建立起了人與自然長期和諧相處生存法則,創(chuàng)造出獨具一格的“山岳生態(tài)文化”類型。

山神,普米語稱“真日”,是家族與村寨的總管神與保護神。村民認為,山神能夠保佑村民免受災禍,糧食豐收,牲畜興旺。一般說來,普米族會認定一棵松樹或麻栗樹作為自己本家的山神,在許多棵被認定的山神樹之中,又要認定一棵大樹作為全村的山神樹,普米語稱“日真崩”。玉獅場的情況則有些不同,村民于村寨的正上方立有一塊石制的山神碑,其上以漢字書寫:“本境山神之位”。石碑旁則插著數(shù)株矮小的松枝,以此代表掌管玉獅場的山神本尊。村民關(guān)于山神的認知并不限于只有“本境山神” 位,而認為村寨周邊的高山之上都棲居著其他山神,各自管轄著不同的山境和深谷。同時,在村口建有一座山神廟,供奉著一男一女兩位山神神像,獻以各種祭品。村民在外出遠行時會到此磕頭禱告,以求平安。每年的“吾昔節(jié)”(普米族新年)或其他一些重大事件中,村民會定期或不定期地舉行“祭山神”的宗教儀式活動,全村男女老少皆可參加,場面熱鬧,村民在本境山神碑前集體祭祀,奉獻各種犧牲及祭品,以祈求山神的庇佑。

“祭龍?zhí)丁笔谴迕竦牧硪豁椔≈氐淖诮碳漓牖顒樱潭ㄓ诿磕甏汗?jié)后以家族形式分別祭祀。玉獅場村民所指認的“龍?zhí)丁辈⒉粚嵵改囊煌粢簧钐叮巧侥_下的三口活泉,常年流淌不息,水位穩(wěn)定,口味甘甜。田野調(diào)查中,村民講述了“龍王借碗”的傳說,以此說明“祭龍?zhí)丁绷曀椎挠蓙怼?/p>

故事的大概經(jīng)過是:龍?zhí)独锩孀≈晃豢犊凝埻酰埻跤腥灰暈檎鋵毜慕鹜耄灿腥讼螨埻踅枞〗鹜耄埻醵紩灰粶视瑁?guī)定必須在三日內(nèi)歸還。有一人借去金碗后,心存歹念,想據(jù)為己有,未能按時歸還,龍王勃然大怒,斷絕與人類的往來,并決意懲處貪心的人類,興起災禍,以致莊稼凋零,牲畜死亡。人類走投無路,無法生存繁衍,只能以犧牲貢品獻祭龍王,并請求其寬容原諒。故而,當?shù)乇阌辛思漓臊埻醯娘L俗傳統(tǒng),以祈求龍王保佑風調(diào)雨順、糧食豐收,牲畜興旺。

山神碑與龍?zhí)吨苓叺臉淠尽吧缴窳帧奔啊褒垬淞帧保餐瑯颖淮迕褚暈樯袷ブ铮玫搅舜迕裣ば牡谋Wo。同時,村民對當?shù)厣仲Y源的認知與管理也不僅僅只是基于一種宗教信仰上的理解與詮釋,還有更多基于現(xiàn)實功能上的考量。按照村民的認知分類體系,其所保護的森林類別可分為:前述具有神性的“山神林”與“龍樹林”,以及新管理方式下的“松毛林”、“薪炭林”、“防風林”、“水源林”等。兩種劃分方式的并存,顯示出傳統(tǒng)宗教與現(xiàn)代科學之間的交融,更為有效地保護玉獅場豐富的森林資源可免遭受破壞。

就制度層面而言,玉獅場的林地屬于“族有林”,即是說按照村中四個家族的居住范圍及對應方位劃分出家族的共有林地。各家族成員只能在對應林地內(nèi)采集“松毛”,拾取柴薪,放養(yǎng)牲畜等,且不可隨意砍伐樹林,違反者必受重罰,并制定相關(guān)的鄉(xiāng)規(guī)民約。如有村民建筑“木楞房”,需要使用大量木材,則可以向族中長者請示匯報,準許后方可實現(xiàn)一定限量的林木采伐。這一規(guī)定的實施,為當?shù)厣值谋Wo提供了長期的制度性保障。改革開放之后,隨著林權(quán)歸屬的重新確定,村民部分到了自家的林地。村民的林權(quán)意識逐步加強,對于劃分后的“自留林”與“集體林”,村民亦如從前一樣愛護有加,任何盜伐樹木的行為也必將受到村民的強烈抵抗。

玉獅場曾以“一個拒絕道路的村莊”而著稱,故事的原型來源于一個真實的故事。20世紀80年代,怒江州清水江林場為了采伐與運輸?shù)谋憷瑢⒘謪^(qū)公路修至玉獅場后山的集體林,并開始砍伐森林。為了保護森林,幾十名村民與采伐隊發(fā)生沖突,將工人砍倒切割后的木材全部損毀。這一事件的結(jié)果,使得玉獅場的茂密森林得以保存,而修建道路卻止步于前。在森林與道路兩者之間,村民選擇了保護森林。

2003年,中國著名音樂人陳哲來到玉獅場,實施其“土風計劃”,對于當?shù)孛褡逦幕瘋鞒斜Wo起到了一定的積極作用。但陳哲等人面對村民的修路愿望,以“路通一樹倒”的理由加以阻止,引起了村民的強烈不滿,而村民卻無法表達自身的訴求,玉獅場成為了一個“被誤解的普米族村莊”。最終,經(jīng)過多方努力,村寨通往外界的道路終于建成。現(xiàn)實證明,玉獅場的森林至今仍然保存完好,村民保護環(huán)境、保護森林的傳統(tǒng)得到了良好地延續(xù)。顯然,陳哲等人的擔憂是多余且不必要,森林和生態(tài)的保護與破壞并不是一條道路所能左右,而關(guān)乎于處于當?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)中的人及其生態(tài)文化價值現(xiàn)。

綜上所述,玉獅場普米族村民利用其優(yōu)秀的生態(tài)文化價值觀,極好地保護了當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境,并使得人類與生態(tài)環(huán)境的互動聯(lián)系得以和諧統(tǒng)一。由村民在實踐過程中所創(chuàng)造出的生態(tài)文化價值觀,可粗略地分為3個層次:即物質(zhì)層面上的半耕半牧的生計模式及生計知識,制度層面上的鄉(xiāng)規(guī)民約,精神層面上的宗教信仰儀式。三者共同構(gòu)筑出普米族的生態(tài)文化價值觀,切實地實踐著人類與生態(tài)環(huán)境之間的互動聯(lián)系,而生態(tài)環(huán)境則反饋于物質(zhì)層面的生計模式,為人們提供了生存發(fā)展的保障,從而建立起一種良性、友好與可持續(xù)發(fā)展的人為生態(tài)系統(tǒng),見示意圖3。

四、生計變化中的機遇與挑戰(zhàn)

目前,玉獅場村民仍然較完整地維系著其半耕半牧的傳統(tǒng)生計模式,但是一些生計的變化趨勢亦在悄然發(fā)生。市場經(jīng)濟的洪流傾八到玉獅場這樣一個地處滇西北的偏遠小山村,機遇與發(fā)展成為村民必須面對的客觀現(xiàn)實。傳統(tǒng)生計模式所帶來的寧靜與閑適很難與商品化的市場對接,村民個人為謀求自身發(fā)展正努力地改變習以為常的傳統(tǒng)。然而,接下去將會遇到什么樣的挑戰(zhàn),又會獲得哪些發(fā)展的機遇,村民們卻心中無底,這樣的恐懼與彷徨不可避免的構(gòu)成了鄉(xiāng)民的普遍心病,當然也就使他們的發(fā)展顯得滯后和緩慢。

不錯,天下不會有亙古不變的觀念,也不會有亙古不變的規(guī)則,同樣也不會有永世不變的生計模式。在變化成為必然的關(guān)鍵時刻,鄉(xiāng)民們可以迎來的未來,肯定是一系列的挑戰(zhàn)和以一系列的機遇。在這一過程中,他們肯定有得有失,甚至是前途未卜,但有一點則是可持續(xù)衍生的,那就是他們所處的生態(tài)系統(tǒng),而這樣的生態(tài)系統(tǒng)乃是他們所創(chuàng)造出來的,也是他們精心維護過的,而且還是可以持續(xù)利用的,這一點至關(guān)重要。因為其它的都可以再生,都可以爭取,唯獨他們加工改造后的生態(tài)系統(tǒng),一旦他們的傳統(tǒng)文化發(fā)生變遷,肯定會成為無源之水,無本之木。這樣的損失不僅是鄉(xiāng)民的不幸,也肯定是其他地區(qū)、其他村民的不幸。因為這片看似偏僻邊緣的深山區(qū),恰好是全國的生態(tài)屏障之一,這才是值得玉獅場鄉(xiāng)民和全國人民都需要關(guān)注的可持續(xù)發(fā)展底線。