黃土嶺:“名將之花”是這樣凋謝的

文/特約記者 李 雷

黃土嶺:“名將之花”是這樣凋謝的

文/特約記者 李 雷

我軍迫擊炮向進犯的日軍獨立第2混成旅團轟擊,當場擊斃日軍獨立第2混成旅團長阿部規秀中將

1939年11月6日,日本“華北方面軍”駐蒙軍獨立混成第2旅團旅團長阿部規秀中將率部到河北淶源縣和易縣交界處的黃土嶺,準備對我八路軍進行報復性攻擊,但讓他沒有想到的是:他自己鉆入了八路軍的埋伏圈。7日16時,阿部規秀把指揮部轉移到附近寨坨村一個叫教場的地方,在那里指揮突圍。

從進屋到斃命不足半個小時

當年的教場住戶很少,阿部規秀選了一個相當完整的四合院作為自己的指揮所。2005年6月初,筆者來到了這個小院落,當年相當體面的小院,如今已經破敗了,五間正房有兩間已經無人居住,兩側的偏房盡廢,僅殘存著房墻,靠北的一面放著幾個養兔的籠子。院內有幾株樹,但都只有二三十年的樹齡,院子的主人只有兩個,陳漢文老漢和他的老伴趙玉亭大媽。趙大媽說,兒子已經在公路對面蓋了新房,全家都搬過去了。陳漢文說,當年他們四世同堂,老家是黃土嶺的,因為租種著地主的七八十畝地來回奔走麻煩,就在教場蓋了這個房子。黃土嶺在淶源境內,而教場卻是易縣的地盤。所以阿部規秀是在易縣挨的炮彈,而不是淶源。

日本兵把陳漢文四世同堂的一家18口人趕進正屋,讓他們都擠在左側的一盤大炕上。不久,阿部規秀就帶著三四個隨行的參謀人員進了屋。他們把陳家的長條桌擺在屋內當間,阿部規秀就對著門坐在桌前。陳漢文說能聽見外面院子里還有不少人,但炕上的人看不到。陳漢文記得阿部規秀還曾到炕邊小坐了一下,腰上長長的戰刀曾經觸碰到了坐在祖母懷里的他。那時他是全家年齡最小的一個,只有6歲。兩個通信兵擺弄好了一部電臺,阿部規秀對著嘰里呱啦地嚷嚷了一通。陳漢文說,就在這時,他突然聽到外面一聲巨響,就看見阿部規秀一仰身從凳子上倒了下去。反應過來的隨行人員慌忙上前把他的大衣裹緊,背的背,抬的抬,走了出去。他們走了之后很久,全家人才敢下炕,發現院子里一個人都沒有了,只在影壁前有一個尺余深的彈坑。陳漢文說他沒有看到血,只是看到墻上、糊窗戶的羊毛氈上插著幾塊彈片,并且除了阿部規秀之外,屋里的其他人都沒有受傷。很顯然,阿部規秀正對著門坐著,他的正面無遮無擋,是院內爆炸的彈片飛進來擊中了他——這無論如何有點匪夷所思,老百姓講話:“該著”。筆者踏訪這個小院的時候,那個彈坑已經基本看不出痕跡了,只略略比別的地方凹一些,而墻上也沒有了彈片,連彈片留下的痕跡也都被歲月的流逝遮掩了。

阿部規秀從站著走進陳漢文家到躺著離開陳漢文家不足半個小時。11月23日,日本本土媒體普遍報道了阿部規秀的死亡,《朝日新聞》報道說:“……阿部中將右腹部及雙腿數處受傷,但他未被重傷屈服,仍大聲疾呼‘我請求大家堅持’,然后俯首向東方遙拜,留下一句話:‘這是武人的本分啊’……”而日本防衛廳編寫的《華北治安戰》卻沒有寫得這么“感人”,只說“旅團長當即死亡,旅團參謀盡皆負傷”。而見證人陳漢文回憶說當時并沒有聽見阿部說過什么,只記得一幫人著急忙慌地抬著阿部規秀就走了。至于院子里的人,他不知道是不是有受傷或死亡,因為看不到。但不管怎么說,阿部規秀“遙拜”的可能性不會太大,即便是《朝日新聞》也是說他在受傷后三個小時死亡的,他的傷勢不一定能給他遙拜的機會。再則,他當時仍處在八路軍的包圍之中。

阿部規秀之死,讓日本朝野震動,約20天后他的骨灰運抵東京,東京降半旗以志哀。現在看來,東京的半旗也是在向一個叫黃土嶺的太行山小山丘致敬——戰爭就是這樣,當日本人恐慌的時候,不但中共中央、八路軍總部和全國的抗日團體、著名人士都發了賀電,蔣介石也發了賀電,稱“我官兵殺敵英勇,殊堪獎慰”。

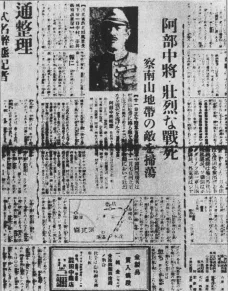

當時的日本報紙對阿部規秀死訊的報道

一分區司令員楊成武(右一)副司令員高鵬(中)政委羅元發(左)在黃土嶺圍殲戰前線指揮作戰

阿部規秀為什么要來黃土嶺?

阿部規秀,1886年生于日本青森縣,畢業于日本陸軍士官學校,青年時期曾在關東軍服役。1937年8月,升任關東軍第1師團步兵第1旅團旅團長,駐屯黑龍江省孫吳地區。同年12月,晉升為陸軍少將。1939年6月,阿部規秀調任侵華日軍“華北方面軍”駐蒙軍獨立混成第2旅團旅團長,駐扎在張家口。同年10月,阿部規秀晉升為陸軍中將。

阿部規秀在日本軍界很有名氣,被稱為“名將之花”、“山地戰專家”,是擅長運用“新戰術”的“俊才”。在上任兩個月后,阿部規秀就把他的獨立步兵第4大隊移防淶源縣,與原日軍第110師團在當地的警備部隊進行了交接。淶源是一個多山的縣,道路險惡,多懸崖峭壁。阿部規秀顯然是急不可待地想讓自己這朵東洋“名將之花”在太行山頂上綻開。

戰后,日本防衛廳編寫的《華北治安戰》在形容淶源當時態勢時是這樣說的:“我縣行政威令僅能及于駐扎地周圍與主要道路附近。與此相反,中共勢力則早已滲透全縣。楊成武指揮的共軍獨立第一師(此時已改番號為晉察冀軍區一分區)即在該縣編成,居民和士兵間多有親友關系,互相保有深厚感情。因此,我警備部隊在其軍、政、民一體的敵性地區中,僅能保持著點與線的狀態。”但新官上任的阿部規秀似乎并不以為然,盡管他的前任常岡寬治少將就是一年前在“掃蕩”時被我八路軍120師狙擊手打死的(一說重傷未死),但他仍然相信“打仗的時候是最悠閑而且有趣的”。所以1939年10月10日他下達的“肅正”計劃里反復強調要以武力討伐,掃蕩“共匪巢穴”,“不給敵人以任何喘息機會”。

9月初,日軍就開始從晉察冀根據地的南線開始“掃蕩”,八路軍第120師和四分區在陳莊地區消滅了他們800多人;南線失敗后,晉察冀北線也遭到“掃蕩”,日軍從九宮口經摩天嶺、曹莊子、上莊、中莊,修筑汽車路,想與淶源的公路干線銜接,以增強部隊的機動性。10月中旬,晉察冀軍區一分區夜襲摩天嶺,又消滅了100多日軍。但這些挫折都沒有讓阿部規秀對八路軍有一個清醒的認識,他在赴淶源走向死亡之旅前曾給女兒寫了一封信:

“……爸爸從今天起去南方戰斗!回來的日子是十一月十三四日,雖然不是什么大戰斗,但也是一場相當的戰斗。八時三十分乘汽車向淶源城出發了!我們打仗的時候是最悠閑而且最有趣的,支那已經逐漸衰弱下去了,再使一把勁就會投降……圣戰還要繼續,我們必須戰斗。那么再見。”

他過了頭的自信也許就是他喪命的原因。記者在實地踏訪時看到,他選擇陳漢文家作為指揮所是不具隱蔽性的,那個四合院處在兩山之間的一個小高地上,對于一個農宅來說可能是塊風水寶地;但對于八路軍炮兵來說,則可以當作瞄準標定物。

阿部規秀是1939年10月底從張家口趕到淶源的,當時他率領的是獨立步兵第1大隊,大隊長是辻村憲吉大佐;擬會同擔任淶源縣警備的獨立步兵第4大隊進行“討伐”。該大隊的大隊長是堤赳中佐。

10月31日,阿部規秀進行了作戰部署:“堤討伐隊從插箭嶺,首先對走馬驛鎮之敵,辻村討伐隊從白石口,首先對銀坊之敵,分別襲擊,11月2日半夜以后,開始行動。”

1939年11月8日,黃土嶺圍殲戰,我軍戰士向進犯的日軍猛烈開火

雁宿崖伏擊戰才是開場鑼鼓

阿部規秀要“剿滅”的是晉察冀軍區第一分區,他很可能不知道分區司令員叫楊成武;就算他知道,他也不會知道他部署作戰的這一天,其實也臨近晉察冀軍區成立兩周年的紀念日。

10月30日晚上,楊成武得到報告,阿部規秀要分兵進山“掃蕩”。楊成武把得到的情報詳細地向軍區司令員聶榮臻作了匯報。聶榮臻看過地圖之后問:“情報可靠嗎?”

楊成武表示,淶源的情報應該是沒有任何問題的。淶源是八路軍北上抗日最先解放的一個縣城,雖然后來被敵人占領了,但縣城四周的鄉村仍在黨組織的控制之中,無論是敵維持會還是憲兵隊里,都有我們非常可靠的情報員。楊成武請示:“司令員,讓我們打一仗吧?”

聶榮臻同意了楊成武的請戰。當時,八路軍第120師的賀龍師長、關向應政委也在軍區準備參加軍區成立兩周年的慶祝活動,聶榮臻就讓楊成武去請賀龍、關向應以及軍區政委彭真來一起商量作戰的事。賀龍聽匯報后大聲說:“送上門來的,打,打個大勝仗,慶祝軍區成立兩周年!”

11月1日凌晨,楊成武騎馬離開軍區駐地阜平,回到分區司令部駐地管頭村。途中,他特意繞經銀坊鎮、雁宿崖、三岔口、插箭嶺、黃土嶺,詳細察看每一處的地形地貌。渴望勝利是所有軍人共同的心情,為慶典獻禮也是軍人性格決定的,但戰爭目的絕不僅僅是這些:淶源如果能控制在我們手里,那么八路軍就可以前出淶源經察南揮兵北上,直搗阿部規秀的老巢張家口;而如果日本人鞏固了對淶源的控制,他們同樣可能把淶源變成一把插入晉察冀軍區背后的尖刀,把平西、察南、雁北根據地分割開,阻止軍區向察南、雁北的進一步活動。這些才是根本。在一個成熟的指揮員那里,戰爭的原因不能是一次斗氣,更不能是一次兒戲,只有這樣,他才會做好最充分的準備。而成功往往就屬于準備最充分的人。

一路上,楊成武一面察看地形,一面思考戰斗部署,一面利用就近的電話站把作戰命令下達各團,讓部隊準備行動。之后,他又到達駐扎在銀坊鎮的第3團,和團長紀亭榭、政委袁升平、副團長邱蔚進一步研究作戰方案,成熟之后,遂即命令各團立即按計劃開進伏擊地域。

11月2日,楊成武召開作戰會議,對作戰方案再一次進行研究和確認。經聶榮臻司令員批準后,決定:以部分兵力和地方游擊隊去牽制、堵擊插箭嶺、灰堡之敵,不使那兩路敵人接近戰場;三分區的團長唐子安、政委黃文明率其第2團,紀亭榭、袁升平率第3團,分別埋伏于雁宿崖東西兩面;團長陳正湘、政委王道邦率第1團插至白石口南,隨時截擊敵人的退路;以素有“狼誘子”之稱的曾雍雅、梁正中支隊,由白石口向雁宿崖佯動,誘敵深入。待敵人進入雁宿崖地區后,全線發起戰斗。

楊成武布下了一個萬無一失的大網。11月3日是個大晴天,早晨7時左右,辻村討伐隊被曾雍雅、梁正中支隊誘擊,行至雁宿崖,一分區第3團的主力早就在兩側的山上隱蔽展開。

雁宿崖的戰斗打了整整一天,一直到傍晚才結束,辻村憲吉的獨立步兵第1大隊幾乎全軍覆滅。66年之后,80歲的劉如江老漢還能清楚地記得當時槍聲的響脆。當年,他是一個十三四歲的少年,他說頭一天晚上八路軍的通信員就來招呼村里人躲避,說鬼子要來了,戰場就要擺在家門口的吃飯桌上了。劉如江沒有走遠,只是趕著羊在三里外的山坡上放羊,天將黑槍聲稀落時他才回去。那時候,部隊已經開始打掃戰場了。

雁宿崖伏擊點是一個寬約200米的河灘地,中間有涓涓細流如帶。筆者去的時候,劉如江老漢正在他的責任田里打草,因為靠著山腳,那塊地里沒有種農作物,只栽了一些楊樹。楊樹長勢很好,直直地往上躥。他告訴我們,他的這塊地就是當年埋葬鬼子兵的地方。戰斗結束的當天,八路軍把日軍的尸體埋了。第二天,來了一伙日本兵,把日軍的尸體扒出來架火燒了,許多骨灰都沒有收拾干凈。劉如江還介紹說,當年的村莊就在現在種樹的一帶,打完仗房子都毀了,現在村子遷到了公路那邊。筆者放眼看過去,除了幾截矮矮的殘墻以外,幾乎無法再想象村莊原來的模樣了。

當問起日軍死了多少人時,老人肯定地說:“有五六百人。”這與楊成武在回憶錄上所說“基本肅清”的說法相吻合。日軍獨立混成旅團的獨立步兵大隊的編制是782人,考慮到留守淶源的兵力和極少量突圍人員,五六百這個數字是可信的。史載,此戰還生俘了13名日軍。

據日本防衛廳編寫的《華北治安戰》記載,阿部規秀是11月3日也就是當日午后得到辻村討伐隊被伏擊的消息的,但他派去增援的部隊到達時,八路軍已經撤走了,只給他們留下了數百具尸體。

這個時候,阿部規秀肯定不會再覺得悠閑和有趣了。

1939年黃土嶺戰斗勝利歸來,部隊接受聶榮臻、楊成武檢閱

阿部規秀之死是偶然還是必然?

愛報復是日軍的一大特點,在戰場上血腥地屠殺平民是這一特點極致的展示。“名將之花”阿部規秀也不例外,如果不是為了報復,他不會走進陳漢文家的小四合院,如果他不是走進了那個他沒有駐足半個小時的四合院,后來東京也不會為他下半旗。

據陳漢文說,阿部規秀死后,他的父親就加入了當地的游擊隊。兩年后的一天,鬼子一個小隊到村里“掃蕩”,為了行軍方便,他們把自己的一個傷員放在路邊,但回去的時候,發現傷員已被游擊隊捆走了,于是在村里大開殺戒,殺死了包括他父親和三爺在內的108人,其中絕大多數是平民。

1939年11月5日,阿部規秀率領新調來的中熊正直中佐為大隊長的獨立步兵第2大隊,以及其他各隊人馬共1500多人從龍虎村向白石口前進,途中與第1團等晉察冀部隊進行了接火,但沒有取得什么戰果,于是開進銀坊鎮,實施“三光”,銀坊一帶村莊火光沖天,但群眾都提前撤退了,他們仍然沒有得到想要的結果。

11月6日黃昏,阿部規秀率軍抵達黃土嶺。日軍的記載是:“當面之敵并不與我正式交戰,僅保持著接觸而潛伏于四周的山中,估計敵主力已向喬家河方向退卻。次晨旅團長根據敵人的行動,作出以下判斷:‘敵以一部引誘我方,而主力向黃土嶺附近集結,企圖從我旅團背后,進行攻擊。’因此,旅團作了返回部署。”

阿部規秀的判斷沒有錯。如果他連夜撤退,事情也不至于像后來那么糟。因為11月6日晚間正是楊成武進行包圍部署的時間。他指揮第1團、第25團在寨坨、煤斗店集結,卡住日軍東進的道路;第3團從大安出動,占領黃土嶺及上莊子以南高地;三分區的第2團繞至黃土嶺西北尾隨敵后前進。

黃土嶺,其實是太行山山谷間的一個小山梁,山下有一條相當寬的河灘,當年有著莽莽林木,現在山腳處則是許多的梯田,一派新農村的氣象。筆者去的時候,正是草木蔥郁的初夏,山嶺綠油油的,已經很難想象當初的炮火和硝煙了。

11月7日,天空下起小雨。大概是吸取了雁宿崖的教訓,整個上午,日軍的東進都十分警惕,總是由約30人組成的先頭部隊,攜帶輕重機槍數挺先行占領路邊的小高地,然后大隊再跟進。

中午12時左右,日軍的先頭部隊已接近黃土嶺東面的寨坨村,大隊還逶迤在上莊子一線——這一距離,筆者實地勘察應為一公里或一公里半——這時,第1團、第25團迎頭殺出,第3團及三分區的第2團從西南北三面合擊,把日軍團團圍住,壓縮在上莊子附近一條長約二三里、寬僅百米的山谷里。

日軍依仗優良的火器,向八路軍寨坨陣地猛沖,遭到反擊后,就掉頭向西,想從黃土嶺突圍,逃回淶源。第3團緊緊扼守西、南陣地,第120師的特務團也及時趕來增援,從第3團的左側加入戰斗,一時之間,日軍欲歸無路,只能拼命抵抗。

一直到下午4時,中日雙方一直在激烈地交火。阿部規秀到獨立步兵第4大隊的后方,聽取了大隊長堤赳中佐的匯報,之后,他就把旅團指揮所遷到了寨坨村教場陳漢文家里。日軍戰史記載:“在準備下達整理戰線的命令時,突然飛來迫擊炮彈……共軍使用迫擊炮,這是第一次。”

第一次使用迫擊炮就打死了日軍中將,這里面有多少偶然因素?筆者站在陳漢文家院子里那個彈坑處,遠眺當年發射這發炮彈的那個東邊的山頭,據陳漢文說自己小時候還上過那個當年的迫擊炮陣地。楊成武在回憶錄里說:“一群穿黃呢大衣的(日本)軍官,站在一座獨立的院落平壩前,正用望遠鏡朝山頭瞭望。這情景,恰被第1團長陳正湘用望遠鏡發現。他急忙把目標指示給配屬第1團的分區炮兵連連長楊九秤,楊九秤指揮迫擊炮連發數彈,正打在敵指揮官人群中。”

雖然當地也有人說聽到了多次炮響,但陳漢文堅持說,他只聽到一聲炮響,而且聲音非常大。的確,如果是多發炮彈瞄準一點,炮彈應該不會偏差太遠,至少陳漢文當時可以聽見。可見,阿部規秀之死是有偶然因素的,但這些偶然只是細枝末節的事,從根本上來講,是阿部規秀的報復性進攻導致了他的被包圍和陣亡。如果再細究一下,是他的嗜血,他對八路軍的仇恨,對太行山人民的瘋狂導致了他的報復心。阿部規秀死后,東京為他降半旗,他也算是享盡了哀榮,“死得其所”;所以他的死又是必然的,非正義的戰爭狂人總得滅亡,就像東條英機,雖然自殺沒有讓他死去,但最后還是被執行了絞刑。

陳漢文所指對面山上白臉坡是八路軍炮兵陣地

記者一行與陳漢文老兩口合影,我們的腳下即是擊斃阿部規秀的炮彈落點

阿部規秀之死還不算尾聲

阿部規秀死后,日軍各部死命突圍,都沒取得成效,數小時激戰后,日軍損失過半。當晚,由于八路軍各攻擊部隊聯絡困難,不易協同,只好一面鞏固已占陣地,防敵逃跑,一面以小部隊襲擾疲憊之敵,準備第二天再行攻擊。是夜,殘余日軍又連續突圍10余次,均被擊退。

在黃土嶺激戰的同時,日軍駐保定的第110師團、駐大同的第26師團、駐張家口的獨立混成第2旅團余部紛紛出動,從靈丘、淶源、唐縣、完縣、易縣、滿城等方向分多路向黃土嶺合擊——沒有記載這些日軍增援部隊是不是阿部規秀臨死前調動過來的,但阿部規秀臨死前一直在陳漢文家里發報,相信那些電報應與這些部隊的到來有關系。

11月8日凌晨,日軍5架飛機飛抵黃土嶺戰場上空偵察盤旋,投下7個降落傘,降落傘上吊著彈藥、糧食。除此之外,楊成武在他的回憶錄里提道:“還有人,可能是派來指揮黃土嶺殘敵突圍的。”

不久,大約是8點鐘左右,日軍除留下200多人在上莊子掩護外,其余日軍向司各莊方向突圍,八路軍第1團和第25團果敢地壓了上去。殘敵主力約400人突圍到上莊子北山頭后,第2團當即從右翼、第3團從左翼迂回追擊,與日軍展開激戰。

中午,第1團報告,三岔口方向傳來機槍聲,楊成武判斷是敵人的增援部隊和三岔口的曾雍雅支隊接火了。很快,他們又掌握了敵人的增援情況,楊成武向聶榮臻作了匯報,判斷繼續戰斗于己不利,聶榮臻立即指示部隊撤出戰斗。八路軍各部撤退后,當日黃昏,日軍獨立步兵第3大隊長綠川純治大佐抵達黃土嶺,但是已不見八路軍的一絲蹤影。

黃土嶺戰斗,以殲滅日軍900多人、打死指揮官阿部規秀中將和繳獲大量軍用物資而勝利結束。尤其是所謂“名將之花”的凋零,讓日本“華北方面軍”終于認識到:太行山的氣候,是不適于東洋的什么花綻放的。★

責任編輯:武麗娜