處理PM2.5粒子和廢氣污染的高效廉價新技術

摘 要:介紹了一種處理PM2.5粒子和廢氣污染的新方法.該技術利用氣體射流的紊流剪切和沖擊作用,克服分子團聚的引力,將PM2.5粒子拆分為分子,并利用紊流、分子熱運動和分子紅外諧振的共同作用,打破分子化學鍵,將化合物分解為單質,從而達到處理PM2.5粒子和廢氣污染的效果.實驗結果顯示,該技術處理PM2.5粒子和廢氣污染迅速且成本低亷,處理1 t廢氣和PM2.5粒子成本不到人民幣10元.

關鍵詞:射流; 紊流; PM2.5粒子; 廢氣; 紅外諧振

中圖分類號: X 513 文獻標志碼: A

含碳礦物能源的燃燒是PM2.5粒子的主要來源.燃燒時伴有高溫和局部缺氧.高溫時含碳礦物能源發生熱分解,析出多種碳氫化合物CnHm;局部缺氧會使碳氫化合物脫氫,析出原子級的碳粒.例如:煤、油在高溫時熱分解析出CnHm,當n=1、m=4時,即甲烷(CH4);在高溫缺氧狀況下,CH4分解脫氫,即

CH4→C+2H2

原子級碳粒表面能很大,碳粒間相互作用發生團聚,組成更大顆粒的碳黑.高溫時低熔點的無機氧化物或氯化物發生熔化、液化和汽化.例如,堿金屬氧化物Na2O、K2O在700℃便會熔化;MgCl2、CaCl2、KCl、NaCl在700~800℃熔化,1 400℃汽化[1].它們的蒸氣與水蒸氣或油霧接觸時,由于分子的相互作用而凝結在漂浮運動的碳粒上,形成含碳的水滴、油滴、玻璃滴.它們因熱沖擊膨脹或冷縮,產生大量球形碳黑(俗稱漂珠)和絮狀的碳黑,它們都是PM2.5粒子.

PM2.5粒子是由眾多分子結合而成的.其相互作用能有兩種:一是形成分子的化合鍵能;一是將分子團聚成PM2.5粒子的分子相互作用能.后者取決于分子間的相互作用力,即范德華力.處理PM2.5粒子,就是要破解這兩種力或相互作用能.破解技術愈簡便、廉價、高效,則愈適合當前經濟發展的需要.文獻[1]中較為完整和系統地表述了處理PM2.5粒子和廢氣的技術,提出首先利用聲、電、磁等多種技術使PM2.5粒子團聚成大顆粒,然后利用現有的傳統技術進行收集處理.這不失為解決PM2.5顆粒污染的一種方案,但程序繁瑣,進展緩慢,成本高且可行性不強,且該方案未解決廢氣污染和溫室氣體處理問題.本文提出一種更亷價、簡便、高效的處理這種污染的新技術.

1 處理PM2.5粒子和廢氣的理論

PM2.5粒子實質上是多種分子(如C、CO2、K2O、Na2O、CnHm、KCl、MgCl2等)借助分子相互作用能而結合在一起的宏觀物體.只有解除使這些分子凝結在一起的相互作用能,才能使PM2.5粒子分解處理.為此,分兩步解除這兩種相互作用能:第一步解除將廢氣分子凝結在一起的分子相互作用能,使PM2.5粒子破解為分子; 第二步破解分子的化學鍵能,使化合物分解為原子或離子.為了破解分子相互作用能,首先估算分子相互作用能的大小.

組成自然界物質的分子,可分為兩類:一類是有極分子,如H2O、K2O、NaO、KCl、MgCl2等;另一類是無極分子,如C、CO2、H2、O2、CnHm等.

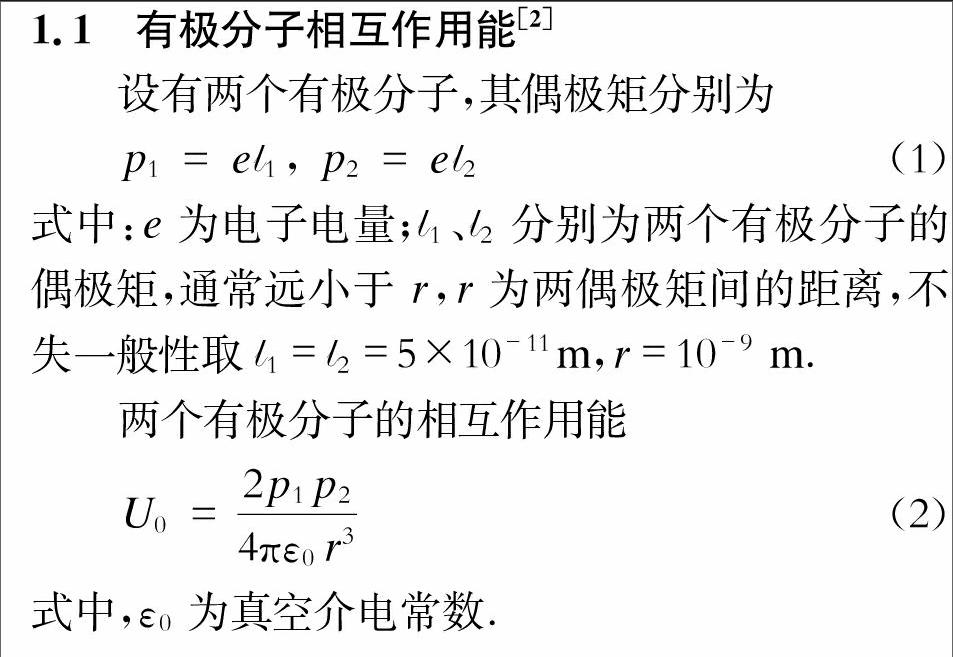

1.1 有極分子相互作用能[2]

設有兩個有極分子,其偶極矩分別為

p1=el1, p2=el2

(1)

式中:e為電子電量;l1、l2分別為兩個有極分子的偶極矩,通常遠小于r,r為兩偶極矩間的距離,不失一般性取l1=l2=5×10-11m,r=10-9 m.

兩個有極分子的相互作用能

U0=2p1p24πε0r3

(2)

式中,ε0為真空介電常數.

將r=10-9m代入式(1),則U0=1.15×10-21J,比化學鍵能(數量級為10-19J)小2個數量級.

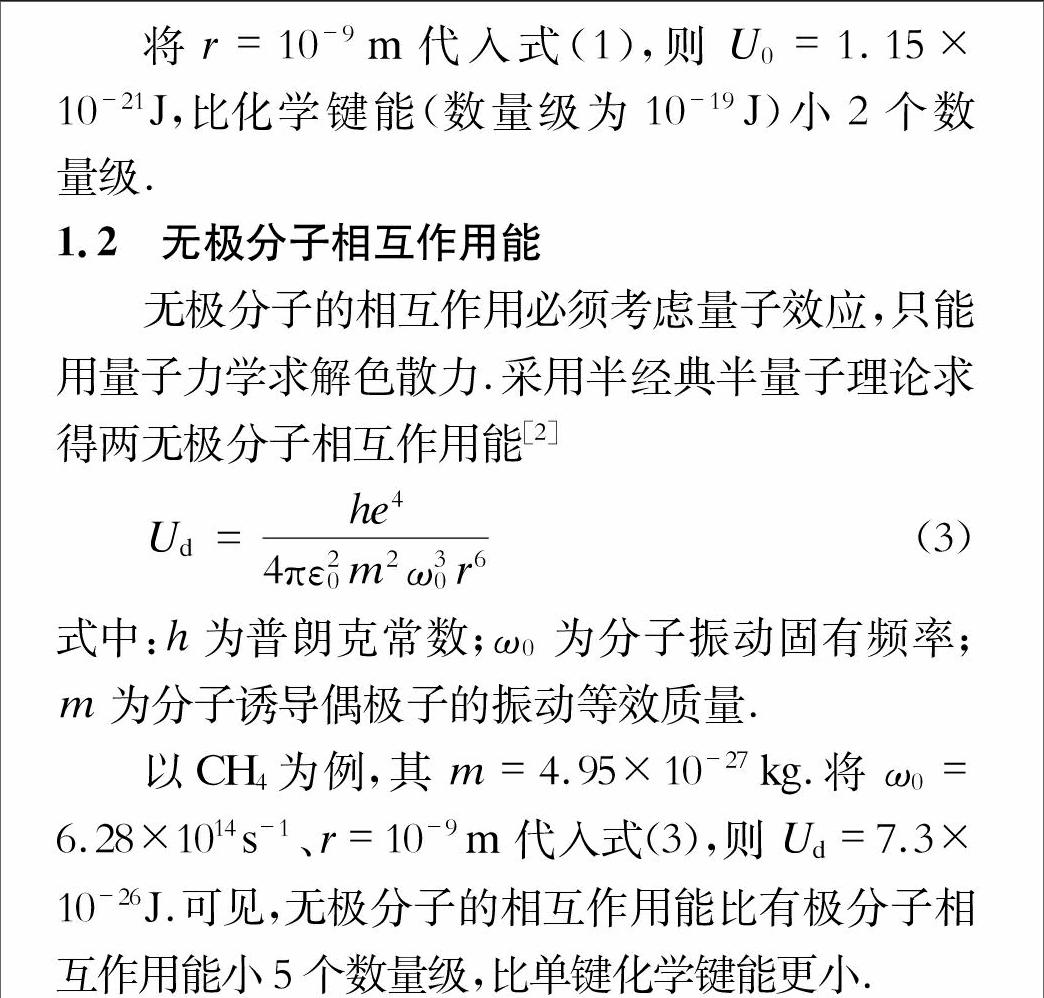

1.2 無極分子相互作用能

無極分子的相互作用必須考慮量子效應,只能用量子力學求解色散力.采用半經典半量子理論求得兩無極分子相互作用能[2]

Ud=he44πε20m2ω30r6

(3)

式中:h為普朗克常數;ω0為分子振動固有頻率;m為分子誘導偶極子的振動等效質量.

以CH4為例,其m=4.95×10-27kg.將ω0=6.28×1014s-1、r=10-9m 代入式(3),則Ud=7.3×10-26J.可見,無極分子的相互作用能比有極分子相互作用能小5個數量級,比單鍵化學鍵能更小.

1.3 有極分子和無極分子的相互作用能

有極分子和無極分子彼此靠近時,有極分子的極化場會誘導無極分子產生誘導電矩.有極分子電矩和誘導電矩產生相互作用,其相互作用能Uh比有極分子相互作用能U0小,但比無極分子相互作用能Ud大,即Ud 根據上述分析,要破解PM2.5的團聚問題,只需使PM2.5彼此碰撞動能充分大于有極分子的相互作用能U0便可.因此,設計紊流雷諾數Re>4 000便可獲得足夠大的剪切應力破解分子團聚而使PM2.5顆粒分子化. 破解分子化學鍵能使廢氣分子原子化.運用發明專利[3] “用射流和紅外諧振分解廢氣的裝置及方法”的技術,利用射流產生紊流,并利用廢氣自身溫度在射流接收裝置內激發熱輻射紅外波譜匹配廢氣分子化學鍵固有振動譜,使廢氣分子處于共振激發狀態.在這種狀態下,分子熱運動產生的分子間相互碰撞動能足以破解分子的化學鍵能,從而實現化合物分子原子化. 1.4 廢氣分子鍵強度、振動固有頻率和固有波長 表1給出了幾種廢氣分子鍵強度、固有頻率ω0、固有波長λ0[4].由表可知,化學鍵的鍵強度比分子間相互作用強度大2個數量級,所以,依靠射流的紊流破壞化學鍵是不可能的,因此還需利用分子熱運動的碰撞和化學鍵固有頻率的諧振激發實現此目的.

2 處理PM2.5粒子和廢氣的新技術

2.1 采用射流紊流技術將PM2.5粒子分解為廢氣分子

圖1為噴射器和接收器的組合示意圖,其中:a為接收器前段;b為接收器混合段;c為接收器擴壓段;d1為噴射器出口直徑;d2為接收器前段入口直徑;d3為接收器擴壓段入口直徑;Q1為噴射器出口流量;Q2為接收器引射流量;lc為射流自由流束長度.

流量為Q1的廢氣從噴射器以射流形式噴出,進入接收器;在接收器入口處,因射流的負壓效應而吸入引射流量Q2的廢氣.這兩股氣流在接收器混合段b相互作用形成紊流,當紊流雷諾數Re>

4 000時,便有足夠的動能.紊流造成的剪切力和足夠的碰撞截面可使PM2.5顆粒拆離,實現分子化,之后再把分子破鍵分解為原子態.

紊流剝離PM2.5粒子的剪切應力與紊流強弱正相關。紊流是由射流引發的,此處用射流速度V近似代表紊流速度.假定紊流速度為V,紊流粒子間相對運動速度為2V,相互碰撞的動能必須大于分子團聚的相互作用能U0 ,則從噴射器出口射流而出的廢氣射流速度V應滿足

12M(2V)2>10-20J

(4)

式中,M為PM2.5顆粒平均質量.

假設PM2.5顆粒是由100個碳原子團聚而成,則可求出M=1.98×10-24kg.從式(4)求得V>50 m·s-1,因此取V=80 m·s-1可滿足條件.

為了確保PM2.5顆粒完全分解,應將射流紊流組合單元進行適當的串并聯,分n級循環處理,并使每級混合段的紊流雷諾數Re>4 000,級數n由實驗確定.

2.2 采用射流和紅外諧振分解廢氣分子[4]

燃燒源的廢氣分子(CO2、CO、SO2、NO、N2O3等)在一定的溫度下做熱運動,紊流的作用使分子無規運動加劇,強化了分子間碰撞的破鍵作用.它們在接收器混合段b中,還受到管壁熱輻射的激發.

分子振動的動能

Ek=12M0ω20X20

(5)

式中:X0為鍵振動振幅;M0為廢氣分子鍵振動的折合質量.

例如,CO2分子的鍵振動的折合質量為M0=1.44×10-26 kg,ω0=4.39×1014 s-1,X0=10-10m,則可求得Ek=1.39×10-17J,顯然Ek>d298(1.79×10-18J),說明鍵諧振已臨近破解狀志,分子碰撞將擊破碳氫鍵.

從另一個角度分析,當射流紊流將PM2.5顆粒拆散為分子之后,分子的運動適用分子運動理論,按照能量均分定理,每個分子熱運動速度v滿足

12M′v2=32kT

(6)

式中:M′為分子質量;k為玻爾茲曼常數;T為絕對溫度.

例如:CO2的M′=1.44×10-26kg,T=473 K,則

v=1 315 m·s-1

在一個大氣壓下,分子間每秒碰撞次數為108次,顯然每秒鐘都有相當高的概率使紊流和熱運動相向迭加發生對心碰撞.根據麥克斯韋速度分布率,分子速度為最可幾速度兩倍以上的分子數占分子總數5%以上,那么便有5%以上的分子相互碰撞動能達到

Ek=12M0[2(2v+V)]2

(7)

當V=100 m·s-1,v=1 315 m·s-1,則Ek=2.15×10-19 J.

由此估算得到的碰撞動能Ek和單個碳氧鍵鍵能在同一數量級.考慮到表1所給出的是碳氧鍵在25℃時的鍵強度,200℃時鍵強度將減弱;此外,碳氧鍵處于共振激發態,高速振動使分子處于離散狀態,因此在同等數量級的動能沖擊下碳氧鍵將被破解.

以上分析的5%以上的分子一旦在碰撞中分解,鍵的振動能轉化為“碎片”的動能,將以更大的動能沖擊下一個分子,以連鎖反應的速度(碰撞頻率大于108次·s-1)發展下去.所以這種處理廢氣的方法迅速、廉價,而且可自動化進行.

廢氣分子破鍵后,產生的離子或原子仍然在作不規則熱運動,彼此相互碰撞可能復合為原來的分子,所以必須采取措施防止已分解的分子發生逆向復合.

2.3 防止已分解分子逆向復合的措施

整個實驗裝置簡稱為MBBS(molecule breaking bond structure).該裝置分為MBBS-Ⅰ、MBBS-Ⅱ,前者為氣體分子破鍵分解裝置,后者為分解產物的收集裝置.廢氣分子破鍵分解后成為離子,當離子高速飛到已接地的器壁——碳素鋼板(Q235)外殼時,離子失去電荷變成原子.原子進入鋼板后,由于碳素鋼為α-Fe體心立方晶體結構,原子可通過其間隙,同時在鋼板外殼的內外兩側又存在壓力差和溫度差,根據能斯特愛因斯坦擴散理論,原子會向鋼板外側擴散,直到離開鋼板,進入已設計好的封閉容器MBBSⅡ內.由于兩相同原子存在自旋相反電子對量子藕合效應,會最終結合成穩定的兩原子氣體分子(H2、O2、N2等).

廢氣分解過程的反應式為

2H2OMBBS-Ⅰ4H++2O2-MBBS-Ⅰ4H+2O

MBBS-Ⅱ2H2+O2;

CO2MBBS-ⅠC4++2O2-MBBS-ⅠC+2O

MBBS-ⅡC+O2;

2NO2MBBS-Ⅰ2N4++4O2-MBBS-Ⅰ2N+4O

MBBS-ⅡN2+2O2.

α-Fe是體心立方晶體結構,晶體常數a=0.286 63 nm,立方晶體頂點分布Fe原子或Fe離子,氣體原子(C、H、N、O、S)的大小由原子物理公式計算,也有相近的測試數據可查,結果均表明原子(C、H、N、O、S)可穿過α-Fe的間隙,但氣體分子(H2、O2、N2等)比體心立方晶體的間隙大,不能穿過α-Fe,因此可類比化學中分子篩的概念認為α-Fe是“原子篩”.

已分解的廢氣,在沒有催化劑作用下,或者在溫度低于550℃時,只可能復合為同原子的雙原子氣體而不可能復合成不同原子的化合物分子.因此,整個實驗裝置溫度應控制在550℃以下,而且要遠離催化劑,便可防止逆向復合.

3 處理PM2.5粒子和廢氣的測試結果

圖2為測試裝置示意圖,圖中:q1、q2分別為輸入、輸出端瞬時流量;Q3、Q4分別為20 min內輸入、輸出端累積流量.測試過程中,發動機產生的廢氣經由孔板流量計1進入MBBS,該裝置輸出端輸出的廢氣由孔板流量計2計量.測試分為兩組:一組選定發動機G(單缸汽油發動機)于2010年1月21日在開平進行測試;另一組選定發動機D(四缸汽油發動機)于2010年12月9日在肇慶進行測試.表2為兩組測試數據結果,其中:T1、T2分別為輸入、輸出端廢氣溫度;ρ1、ρ2分別為輸入、輸出端廢氣密度;M1、M2分別為20 min內輸入、輸出廢氣質量;分解率的定義為(M1-M2)/M1.

從表2可以看出,針對發動機G測試時,20 min內輸入廢氣113.8 kg,輸出廢氣僅30.8 kg,即20 min內分解了發動機G排出的廢氣達83 kg,分解率達73%.針對發動機D測試時,分解率高達82% .測試結果顯示,本文設計的射流、紊流、紅外諧振裝置可分解黑煙、廢氣和PM2.5顆粒,而且已分解的發動機廢氣可變成單質可燃的混合氣體,經收集后返回發動機,不僅可節能,而且可增加生產能力.進一步改進設計可以分解更多的廢氣.

測試中,已分解的廢氣變成了離子(H+、O2-、N2+、C4+等).它們經過鋼板外殼,變成了原子(H、O、N、S、C等),可穿過體心立方晶體的間隙逃逸.以發動機D的測試結果為例,20 min內便處理了廢氣92 kg,而不必另外消耗能量,成本僅為MBBS裝置的折舊成本.本裝置分解1 t廢氣成本小于人民幣10元.測試結果表明,MBBS裝置處理廢氣不僅廉價、高效,而且處理量大.

4 結束語

利用氣體射流、紊流、分子紅外諧振共同作用的方法,設計出一套分解廢氣的裝置.實驗測試結果表明,該裝置20 min內處理發動機排出的廢氣的分解率最高達82%,且廉價、高效,處理大.這為進一步處理PM2.5粒子和廢氣污染,實現節能減排提供了一種可行性方案..

參考文獻:

[1] 楊林軍.燃燒源細顆粒物污染控制技術[M].北京:化學工業出版社,2011.

[2] 優肯斯坦M B.分子的結構及物理性質[M].張乾二,譯.北京:科學出版社,1960.

[3] 曾慶衿.用射流和紅外諧振分解廢氣的裝置及方法:中國,ZL200810025891.0[P].2012-05-23.

[4] 姚允斌.物理化學手冊[M].上海:上海科學技術出版社,1985.