“刑事打擊+行政處罰” 集中治超新思路

■文|伍尚干 熊輝

治超工作涉及交通、法制、經濟等諸多領域,貨車超限運輸治理應從健全協同治理體系、加大治理宣傳力度、加強執法隊伍專業化建設、強化科技治理手段等幾方面入手加以提升,切實維護高速公路營運單位及公眾的利益。

廣東省公路建設有限公司南環段分公司(以下簡稱“南環段分公司”)負責南沙大橋、廣州繞城高速西二環南段和南二環的道路管養和運營工作。其中,南沙大橋橫跨珠江口東西兩岸,它所連接的廣州、深圳、東莞、佛山四座城市在粵港澳大灣區規劃綱要中均占有重要地位。受經濟利益的驅使,近年來頻繁出現“百噸王”車輛,大大超過了路面的耐受力,對公路基礎設施等造成了嚴重破壞,也嚴重威脅著過往司乘人員的安全。

為進一步強化高速公路貨車超限違法行為高壓嚴管整治態勢,扼制收費站貨車超限違法行為,有效打擊其在高速公路入口惡意沖卡的囂張氣焰,南環段分公司嚴格按照廣東省交通集團有限公司和建設公司的統一部署,堅決落實“貨車必檢、超限禁入”的要求,認真開展收費站入口拒超工作,努力實現超限貨車“零”進入的目標,對于惡意沖卡和逃費等違法行為,主動收集證據向有關單位報告,多次協調地方公安、交警、交通、路政等執法單位開展集中整治車輛超限專項行動。近一年來,南環段分公司創新應用“刑事打擊+行政處罰”的手段雙管齊下,累計協助公安部門行政拘留司機5 名,刑事立案偵察司機1 名,配合公路執法單位攔截“百噸王”貨車8 輛。

治超歷程

治理階段(2021年10 月至2021年12 月)

南環段分公司收費站入口頻繁發生超限貨車惡意沖卡事件,這些貨車為躲避入口拒超檢查,連續多次組隊在夜間或凌晨惡意沖卡進入高速。沖卡車輛均為重型貨車,車貨總重高達百噸以上,車輛加速沖過車道撞壞欄桿,導致現場工作人員無法采取有效措施攔截。該行為不僅對收費站工作人員及其他通行車輛的司乘人員人身安全造成威脅,還對公路基礎設施造成嚴重破壞,甚至危及高速公路及橋梁安全。

為加大對入口超限車輛沖卡違法行為的集中整治力度,2021年12 月,廣東省交通運輸廳、廣東省公安廳聯合成立廣東省高速公路出入口秩序專項整治行動工作組,建立微信工作群開展工作。在廣東省交通運輸廳、廣東省公安廳、廣東省交通集團有限公司等上級單位的精心部署及指揮調度下,南環段分公司積極落實上級關于拒超工作的具體部署,于2021年12月13 日晚至14 日凌晨連續對從南二環倫教站沖卡進入高速公路的4 輛超限率達80%以上百噸貨車進行追蹤,并協助湛江執法部門成功攔截沖卡車輛,在一定程度上扼制了貨車超限違法行為,使順德地區收費站入口超限車輛沖卡情況明顯好轉。

追擊階段(2022年1 月至2022年7 月)

因車輛超限貨物帶來巨大的利益誘惑,佛山范圍內貨車違法行為并沒有被徹底根除,而是轉移到南海地區高速公路收費站入口繼續沖卡,呈典型的“貓抓老鼠”現象。

2022年7月,南環段分公司與佛山市交通執法局、佛山市公安局交警支隊、南海交警大隊、西樵派出所安排精干力量組成專項行動工作組,在車輛沖卡較頻繁的西樵站、丹灶站等高速入口摸排布控,配合開展整治車輛超限專項行動,最終在南海區周邊停車場抓獲7 輛贛牌超限車輛,其中含5 輛“百噸王”貨車。公安機關對其中兩人惡意沖卡撞壞高速公路附屬設施及超限的違法行為分,別依法作出行政拘留10 天和15 天的決定并處罰款,嚴厲打擊了超限貨車集體惡意沖卡的猖獗行為,使全線收費站入口超限車輛沖卡情況徹底好轉。

鞏固階段(2022年8 月至2023年5 月)

南環段分公司路段入口超限貨車沖卡現象已較少,但沖卡現象在道路主線及收費站出口卻時有發生,沖卡車輛主要從周邊路段或外省入口進入,有意規避入口拒超行動通行路段,導致集中整治工作局面復雜。

南環段分公司收集證據,并主動向有關執法單位反饋,多次協調地方公安、交警、交通、路政等執法單位將整治行動延伸到服務區和收費站出口。2023年4 月至5 月,專項行動組分別在丹灶服務區和龍江收費站出口集中攔截處理了兩輛超限貨車,行政拘留違法司機3 人,追繳逃費金額2.5 萬元。通過“刑事打擊+行政處罰”雙管齊下,極大地扼制了貨車超限違法行為,并形成了長效工作機制,有效鞏固了前期的工作成果。

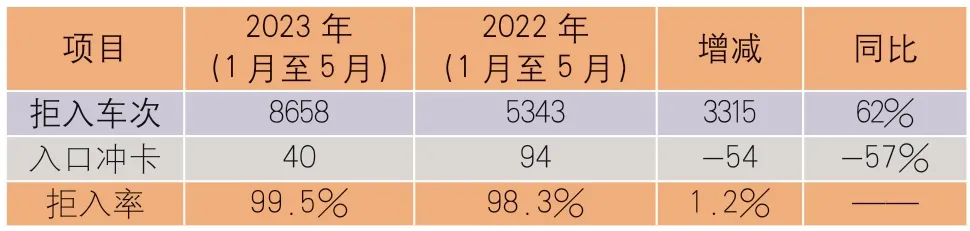

通過上述3 個階段的集中整治,在收費站入口超限車數量日益增多情況下,沖卡車數量已大幅度減少,入口拒超工作收效顯著,并取得階段性成果。據統計,2023年1月至5月,南環段分公司全線收費站拒入的超限車輛達8658 輛,同比增加3315 輛,增長率為62%;全線收費站入口沖卡的超限車輛為40 輛,同比減少54 輛,下降率為57%;拒入率(入口已拒入的超限貨車數量/入口發現的超限貨車總數量)達99.5%,同比上升1.2 個百分點。

南環段分公司收費站入口超限車輛拒入及沖卡情況統計表(單位:輛)

治超舉措

加強科技拒超 完善證據鏈條

隨著高速入口拒超工作的不斷推進和集中整治力度的提升,違法司機不斷翻新應對手法,入口沖卡或于主線駕車時有意采取蒙臉、遮擋車牌、變換行駛路徑等手段,給查證、攔截和處罰違法車輛帶來阻力。南環段分公司通過強化科技拒超手段,鞏固完善證據鏈條,為執法機關打擊車輛超限行為提供有效的技術支持。

加強設備檢測 制定應急方案 完善收費站入口禁令禁行標線標牌,每年做好4 次稱重設備檢測,制定“一站一策”并實施拒超設施設備及系統故障應急方案,確保入口“貨車必檢,超限禁入”措施落地。

采取專檔管理 定期研判趨勢 組織技術骨干對超限沖卡車輛進行證據核查和路網跟蹤、預警,通過部省稽核平臺和收費廣場實時操控監控設備,還原、收集車輛及司機影像,形成“一車一檔”資料和完整證據鏈。

加裝專用設備 破解違法改裝 部分車輛為逃避高速車道設備抓拍和違法取證,在車牌下方非法改裝了強光設備,南環段分公司有針對性地在部分入口車道加裝多套補光燈和高清錄像設備,安排專人下載影像、圖表證據資料,并開放與公安、路政執法單位共享。

加大拒超宣傳 正確引導輿論

自開展集中整治行動以來,南環段分公司在收費站出入口懸掛拒超宣傳橫幅,利用沿途電子情報板進行拒超宣傳,并不定期走訪沿線運輸企業、物流公司、貨運場等單位,以發放宣傳單、政府通告等形式開展法制宣傳活動,把宣傳教育貫穿拒超工作全過程。通過多角度宣傳活動,保持輿論聲勢,使駕駛人、貨運企業、承運人(源頭企業)“三位一體”增強對超限運輸危害性的認識,明確“一超四罰”的嚴重后果,營造良好的“拒超”工作氛圍。

推進聯勤聯動 形成拒超合力

南環段分公司積極主動配合交警、屬地派出所、交通執法等單位堅持開展日常高速公路秩序集中整治行動,形成常態化工作機制。

定期監控 有的放矢 應用釘釘報表系統,每日動態監控、上報收費站出入口超限車輛情況,對超限較多的重點收費站,組織路政、收費人員駐點備勤,集中力量打擊收費站沖卡、逃費及違法超限運輸車輛。

主動溝通 高壓整治 主動與屬地交警、交通執法單位溝通,建立聯勤聯動機制,實施“肩并肩”駐站執法,在社會層面上形成高壓整治態勢。

配合執法 保護路權 積極配合執法部門開展執法工作,如配合執法部門押送違法車輛到屬地拒超站卸貨、接受行政處罰等,對于違法車輛侵害公司路產路權和有逃費行為的,依法追償損失,構成刑事犯罪的移交公安部門處理。

“刑事打擊+行政處罰” 整治惡意超限行為

專項小組在龍江收費站出口集中攔截處理超限貨車

高速公路貨物超限帶來的非法利益非常巨大。據調查,超限車輛裝載貨物重量一般是最高合法裝載貨物重量的兩倍左右,有些“百噸王”貨車可達3 倍及以上,行駛高速公路只須支付一趟路費就可以獲得兩倍至3 倍的路費利潤,若路程較遠,單趟獲利最高可達3 萬元以上,比沖卡逃費獲利還大,但承擔的法律后果卻小得多(沖卡逃費如定詐騙罪,立案金額起點3000 元),導致少數不法司機瘋狂采取沖卡等暴力手段進入高速公路,甚至被多次行政處罰仍不悔改。南環段分公司通過與執法單位合作,摸索出“刑事打擊+行政處罰”的拒超管理新經驗。

超限車輛入口沖卡涉嫌3 種違法行為。一是沖卡造成高速公路設施設備財產損失,如撞斷收費欄桿機和機械臂等,實施3次以上行為或損毀金額5000元以上,涉嫌故意毀壞財務罪;二是超限車輛在入口未領取通行卡而行至高速公路出口時,按最小費率計算路費導致部分逃費,累計達到一定金額后,可按詐騙罪、搶奪罪、盜竊罪等罪名立案;三是依據相關法律對車輛違法超限行為可實施罰款或行政拘留。南環段分公司收集入口沖卡重點車輛證據鏈,經公安部門審查立案后,通過高速公路門架系統和交通執法部門GPS 定位系統,實施精準跟蹤抓捕,對闖卡人進行行政處罰后再移交公安部門追究刑事責任。

完善收費站出入口同防同治工作機制 當前,高速公路入口拒超工作機制較為完善,但出口拒超查處力度卻相對薄弱,僅要求對貨車進行抽查檢測、核實入口信息,形成“入緊出松”局面,所以超限車輛若使用非法手段進入高速,基本可以僥幸駛離高速,這也是收費站入口貨車沖卡等違法行為屢禁不止的根本原因。在日常拒超工作中,南環段分公司加強了對出口超限車輛的信息核實,重點監控出口超限10次以上車輛,已發現一批從外省入口沖卡進入高速公路,行駛到佛山市高速公路出口的超限車輛。今年5 月,南環段分公司配合交警、公路執法等單位,通過行政處罰和刑事打擊,對這批車輛開展專項整治行動。

加強夜間路面和服務區巡查 全國撤消省界站聯網收費后,長途貨車跨省運輸流量較大,夜間通常會在高速服務區停留休息。南環段分公司路政人員夜間巡邏時,會重點關注服務區內的“二客一危一重貨”車輛停放和載貨情況,一旦發現超限行為,及時通知公路執法局到場處理,涉嫌逃費和入口沖卡的則交給交警聯動處置,形成全方位拒超工作機制。

治超難點及建議

高速公路無執法權

高速公路收費站工作人員無執法權,只能采取宣傳、發放告知書等手段處理超限行為,不能對超載人員起到震懾作用,若車輛司機不配合、不理解,可能會引發車道堵塞,反復倒車稱重,甚至強行沖入高速公路的被動局面。

沖卡行為處罰未有明確法律支撐

現行刑法對車輛超限和高速公路沖卡行為未有明確支撐,少數案例僅套用其他刑事犯罪行為間接立案,法制打擊力度不夠,造成違法現象愈演愈烈,應盡快將破壞高速公路經營管理的各種違法行為納入法制軌道。

局部路段打擊效果有限

因超限貨物帶來的巨大利益誘惑,僅依靠在個別高速路段開展刑事打擊,難以徹底根除車輛超限“頑疾”,這些車輛經常在不同區域轉移,呈現典型的“貓抓老鼠”現象。因此,須在全省或全國范圍內開展統一集中整治,長期堅持開展法制化打擊,方能有效扼制住超限車輛沖卡的違法行為。

高速公路貨車超限運輸涉及交通、法制、經濟等諸多領域,貨車超限運輸治理應從健全協同治理體系、加大治理宣傳力度、加強執法隊伍專業化建設、強化科技治理手段等幾方面進行提升,切實維護高速公路營運單位及公眾利益。

治-超-案-例

案例1——蹲點伏擊“百噸王”

2023年4月22日晚,南環段分公司配合佛山市公安高速交警大隊、交通執法局等部門開展“百噸王”貨車強行沖卡駛入高速等違法行為專項整治行動。

經過前期大數據分析研判,實時掌握了兩臺贛牌“百噸王”沖卡貨車即將駛入西二環南高速公路丹灶服務區休息的動態,路政大隊立即組織人員進行布控。4月23 日凌晨,在丹灶服務區成功查獲了在廣明高速西樵收費站入口連續撞桿沖卡進入高速公路的兩輛6 軸重型半掛牽引貨車。

經現場執法檢查,這兩臺貨車裝載瓷土從佛山市西樵鎮運往江西省高安市,贛CBY***車輛車貨總重102.93 噸,超限53.93 噸,超限率為110.06%;贛C80***車輛車貨總重102.05 噸,超限53.05 噸,超限率為108.27%,為嚴重違法裝載運輸。

自2022年以來,上述兩輛貨車通過故意遮擋車牌、前后尾隨的方式,在佛山區域的廣臺、西二環、廣昆、廣賀等高速公路入口強行沖卡37 次,性質十分惡劣,有多家高速公路經營單位做出報警處置。佛山市公安高速交警大隊對兩名司機依法實施扣分并處罰金,三水區派出所對兩名司機予以刑事拘留。

案例2——依法維序 有“超”必治

4 月份,南環段分公司龍江收費站出口發現一批無入口卡的外省貨車,經出口稱重檢測嚴重超限。通過深入排查發現,這些車輛在外省入口時,因超限被高速公路拒入,便采取強沖方式進入高速。出口時,因無法提供入口卡,便按照最小費額交費,每次逃費200 元至300 元,由于沖卡次數較多,累計逃費數額較大。為此,南環段分公司立即開展全面排查,篩查出52 輛鄂牌貨車,涉嫌逃費金額30 余萬元,于是立即組織稽查人員通過高速門架系統和貨車GPS 定位車輛行駛軌跡。

5 月25 日17 時,其中一輛鄂A 牌大貨車在進入廣東省界時被發現。南環段分公司迅速反應,將門架信息和監控實時跟蹤車輛行駛軌跡等相關情況報給轄區交通執法局和交警。經調查發現,該車多次沖卡,逃交高速公路通行費80 多次。隨后,南環段分公司配合交警、交通執法局共同對沖卡車輛開展專項打擊行動,并在龍江收費站廣場設伏,對該輛大貨車進行攔截。

5月26日,聯合工作組在龍江收費站成功攔截該車。經引導過磅證實,該車車貨總重66.75 噸,超重17 噸,超重率達36.22%。當事司機承認了此前的逃費違法行為并現場補交通行費2.5 萬元,隨后由屬地交通運輸局對該車進行處罰。

據悉,該車因嚴重超限,在高速公路入口被拒入,多次采取入口暴力沖卡方式進入高速公路,嚴重威脅收費站工作人員人身及財產安全,行車安全隱患極大。執法部門以超限違法運輸的案由對該車予以行政處罰,依法對駕駛員作出記6 分處理,并將其移交屬地派出所作拘留處置,暫扣車輛至違法狀態消除。