新鄭市淺層地下水資源研究

李玉濤 林衛東

(鄭州市水利建筑勘測設計院,河南鄭州 450006)

1 概述

新鄭市對地下水研究較早,鄭州市水利局于1959年完成《河南省鄭州市水文調查報告》,鄭州大學水利系自然區劃普查隊于1960年完成《鄭州市新鄭縣水文調查報告》及《鄭州市新鄭地下水開發利用技術報告》,2008年完成《鄭州水資源綜合規劃》。這些研究成果均把新鄭淺層地下水可利用量定在5000萬~6000萬m3,其中《鄭州水資源綜合規劃》中列出新鄭市淺層地下水可利用量僅為5345.77萬m3[1],可開采模數為6.4萬m3/(km2·年)[1]。隨著氣候變化和人類活動的影響,全市地下水系統特征也不斷發生變化,地下水的賦存條件、地下水補給、徑流和排泄特征、地下水動態特征等均發生了變化。因此,在總結分析已有研究的基礎上,從整體觀點出發,運用系統工程理論方法,重新開展了新鄭市地下水資源評價工作。新鄭市2007—2013年淺層地下水開采量分別為1.28億m3、1.19 億 m3、1.31 億 m3、1.48 億 m3、1.54 億 m3、1.64 億 m3、1.68億m3。雖然近年新鄭地下水位有所下降,但平均下降幅度僅為1m左右,故認為原有研究與新鄭現地下水可利用量存在出入。

2 研究均衡區劃分

根據《新鄭縣水資源調查及水利化區劃報告》,新鄭市山丘、平洼地類型兼有,地形比較復雜,地域之間的差異性也明顯存在,因此,在劃分水利化區劃時考慮了以下幾項原則:?地形、地貌、土壤、水文地質、水資源條件的近似性;?治理上的共同性;?盡量不打破地區區劃界限,保持行政村行政區劃的完整性;?結合水文地質及現場情況合理調整均衡區劃分。

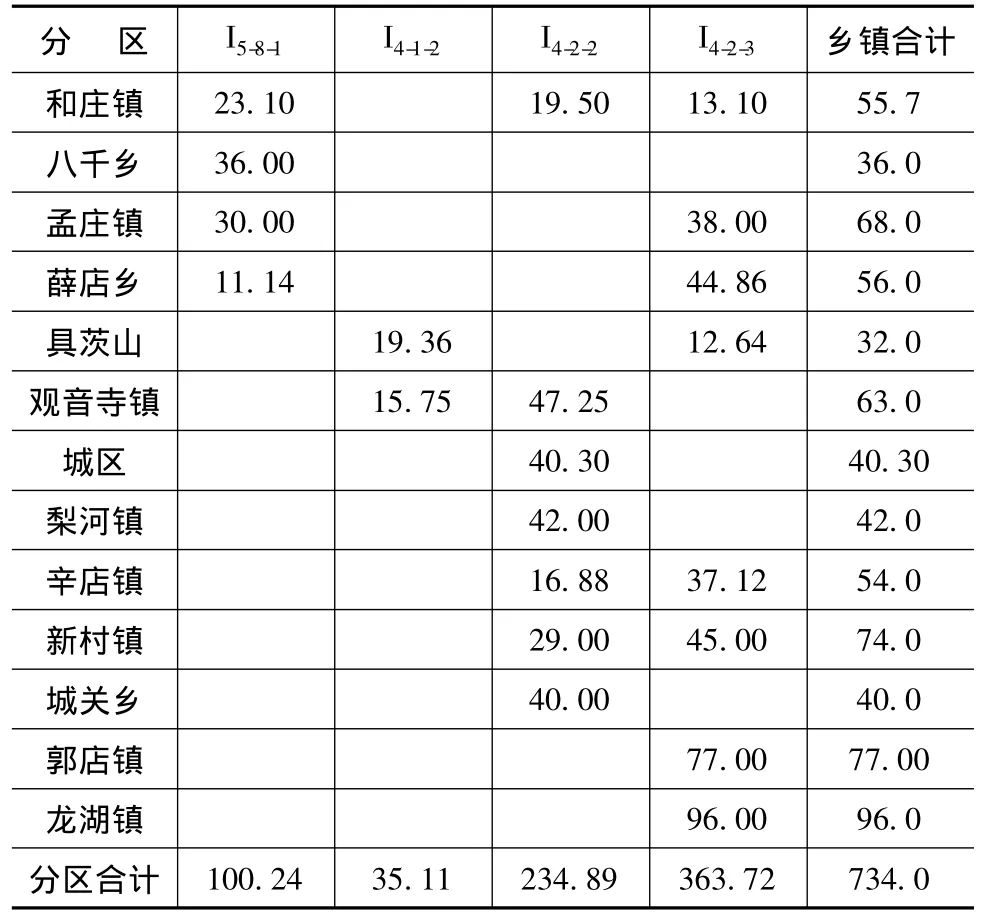

在省級區劃中新鄭市屬于I4及I5區,在地區三級區劃中,屬I4-1和I4-2豫中外方山,嵩箕山山區、丘陵區,以及I5-8豫東賈魯河、雙洎河河間條形崗洼區。在此基礎上把新鄭市分成四個四級區:I4-1-2(西部潛山區)、I4-2-2(河間高平區)、I4-2-3(丘陵區)、I5-8-1(東部沙崗間洼區)。

地下水調查評價按行政分區合計,全市匯總,水資源分區與水利化區劃相同。

a.I4-1-2(西部潛山區)。大部分基巖裸露,在山坡地帶,覆蓋層薄,沖溝發育。

b.I4-2-2(河間高平區)。屬雙洎河、沂水河、黃水河沖積平原和二級階地。

c.I4-2-3(丘陵區)。在新鄭市西北部和北部,該地區地面起伏變化大,沖溝發育,切割強烈,溝深20~30m,形成陡峻裸露的谷坡。

d.I5-8-1(東部沙崗間洼區)。在京廣線以東,由于受古黃河改道的影響,大都呈南北向的條形崗地,兩崗夾一洼,崗崗都是沙,崗地下面掩埋著紅色黏土。

各分區的具體面積見表1,具體分區情況見圖1。

表1 各分區所包含行政區及面積 單位:km2

新鄭市地下水均衡計算分區圖

3 地下水資源量計算

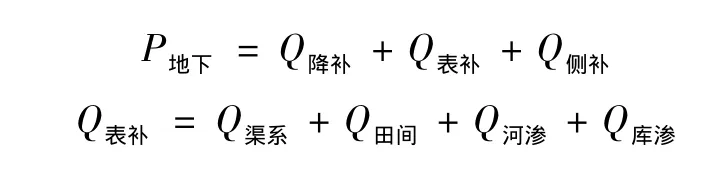

根據全國水資源綜合規劃技術細則,將多年平均降水入滲補給量、地表水體補給量、山前側向補給量三項之和作為此次評價的淺層地下水資源量。根據以往新鄭地下水資源評價的計算成果結合資料獲取情況,采用補給量法進行分析計算,具體方法是分別計算出多年平均的各項補給量,根據可開采系數計算各分區地下水資源可開采量。

地下水資源量計算公式如下:

式中 Q降補——降水補給地下水量,萬m3/a;

Q表補——地表水體補給量,萬m3/a;

Q側補——側向補給量,萬m3/a;

Q河滲——河流滲漏補給量,萬m3/a;

Q庫滲——水庫滲漏補給量,萬m3/a;

Q渠系——渠系滲漏補給量,萬m3/a;

Q田間——渠灌田間入滲補給量,萬m3/a。

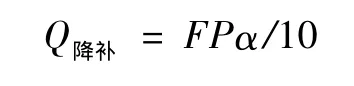

3.1 降水入滲補給量

此次降雨入滲計算采用如下概化模型:

式中 F——有效降雨入滲面積,km2,按不同地下水埋深計算;

α——降雨入滲系數,與地下水埋深等有關,不同埋深采用不同系數;

P——不同頻率的年降水量,mm。

降水入滲補給系數α是降水滲入量與降水量的比值。α值的大小取決于地表土層的巖性和土層結構、地形坡度、植被覆蓋情況等,一般情況下地表土層的巖性對α值的影響最顯著。結合相關資料和以往經驗,I5-8-1區為 0.28,I4-1-2為 0.17,I4-2-2為 0.19,I4-2-3為 0.21。

3.2 河道滲漏補給量

由于資料不足,此次評價河道滲漏補給量部分主要以雙洎河補給地下水為主,結合雙洎河相關的地下水補給資料與相關規劃報告進行推算,河道滲漏補給量為286.24萬m3。

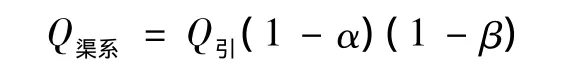

3.3 渠系滲漏補給量

此次采用渠系入滲補給系數法,計算模型為

式中 Q引——灌區渠首引水量,億m3;

α——渠系水利用系數,包括干、支、斗渠綜合系數;

β——包氣帶消耗系數。

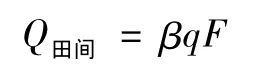

3.4 田間入滲補給量

新鄭市灌溉水量中基本全部為地下水灌溉水量,此處新鄭市田間入滲補給量按井灌回歸補給量計算,計算公式為

式中 Q田間——田間入滲補給地下水的水量;

q——灌溉定額;

β——回歸系數。

3.5 水庫滲漏補給量

2011年,新鄭市有老觀寨水庫和后湖水庫2座中型水庫、18座小型水庫,總庫容7288.51萬m3,總興利庫容2937.63萬m3。此處按水庫正常蓄水量的15%進行水庫滲漏補給計算。

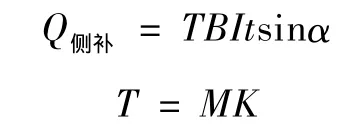

3.6 側向補給量計算

根據《新鄭縣水文地質條件及合理開發地下水的初步意見》并結合新密市水資源的相關規劃報告,新鄭市西部有側向地下水補給源,側向補給斷面位置為趙砦—韋溝斷面以及大候莊—大樊莊斷面[3]。采用地下水穩定流計算方法,計算公式為

式中 T——導水系數,m2/d;

B——斷面寬度,m;

I——水力坡度,‰;

t——時段長;

α——地下水流向與斷面夾角,由等水位線量算;

M——計算區段含水層厚度,m;

K——計算區段含水層的滲透系數,m/d。

參考數據計算結果見表2、表3。

表2 側向徑流排泄量數據

表3 新鄭市各鄉鎮淺層地下水多年平均補給量單位:萬m3

4 地下水資源可開采量

此次評價的地下水可開采量,是指在可預見的時期內,通過經濟合理、技術可行的措施,在不致引起生態環境惡化的條件下允許從含水層中獲取的最大水量。根據新鄭市各鄉鎮多年平均地下水資源量成果及相應計算區的可開采系數,可計算得到各計算單元地下水資源可利用量。

采用可開采系數法計算新鄭市地下水資源可開采量。根據新鄭市地下水賦存條件和開采現狀、單井單位降深出水量特點等,參考《鄭州市水資源綜合規劃》,平原區含水層顆粒粗、厚度大,調節能力強,開采條件好,可開采系數取0.85;崗區含水層泥質含量高,厚度小,開采條件差,可開采系數取0.7;山區地下水開采比較困難,開采系數取0.6。計算結果見表4。

表4 新鄭市地下水多年平均可開采量成果表單位:萬m3

5 原因分析

此次新鄭市淺層地下水研究與以往成果比較發現,以往地下水補給量計算中,降水入滲補給系數α值取值偏低,而α值對降雨入滲量影響最顯著,例如:I5-8-1區中,α值僅取0.22[3],而根據以往經驗I5-8-1區可取到0.28。且在均衡區劃分中,將滲透性更好的一部分I5-8-1區及I4-2-2區劃分到其他滲透性較小的分區中。以上兩種原因直接導致了以往研究中地下可利用量偏小的問題。

6 成果合理性分析

從新鄭市水務局提供的資料來看,新鄭市地下水從2007年之后開始有下降趨勢,2007年之前地下水水位基本保持穩定,2007年之后淺層地下水開采量均大于1.19億 m3,到2012年已達到1.58億 m3,而2004年、2005年、2006年淺層地下水開采量分別為0.8億m3、1.03億m3、1.09億 m3,可見開采量在0.8億 ~1億 m3之間地下水水位基本可保持穩定;查《河南省水資源》(2007版)附圖22,可知新鄭市淺層地下水資源模數多在10萬~15萬m3/(km2·a)級,東部地區從10萬~15萬m3/(km2·a)級向15萬~20萬 m3/(km2·a)級過渡,北部地區從10萬 ~15萬 m3/(km2·a)級向20萬 ~25萬 m3/(km2·a)級過渡[2],從計算的淺層地下水資源量看新鄭市總水資源模數為16.5萬m3/(km2·a),與《河南省水資源》(2007版)附圖22數據相符。故可認為,此次計算的新鄭市淺層地下水可開采量為9131.90萬m3是可靠合理的數據。

7 結語

此次新鄭市淺層地下水研究分析了新鄭市以往地下水研究工作的不足,在此基礎上采用新鄭市近年來的抽水試驗、地下水觀測數據、用水數據等對新鄭市地下水進行了深入研究,并對新鄭市均衡區、降水入滲補給系數進行了重新劃分、調整,得出了較為合理的淺層地下水可利用量,分析了其合理性,以為新鄭市今后的社會經濟發展服務。

[1]鄭州市水務局,鄭州大學,中國科學院地理科學與資源研究所.鄭州市水資源綜合規劃報告[R].2008.

[2]河南省水資源編纂委員會.河南省水資源[M].鄭州:黃河水利出版社,2007.

[3]河南省地質局水文地質大隊,河南省開封專員公署水利局.開封專區機井水質調查報告[R].1967.