中國水稻生產布局北遷內在原因的實證分析

許勁++聶文靜++李太平

摘要:改革開放以來,水稻主產區由具有絕對生產優勢的南方逐漸向北轉移,在東南沿海地區,水稻總產量持續下降,而東北地區的水稻總產量卻顯著增加。基于2002—2011年面板數據,實證分析了水稻變遷的內在原因。結果表明,替代作物收益、有效灌溉面積、人均經營耕地面積對水稻主產區的變遷具有重要影響,水稻產區的北移將加大中國水稻產量的波動性。

關鍵詞:水稻(Oryza sativa L.);北遷;人均耕地面積;產量波動

中圖分類號:S511;F326.11 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)21-5218-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.21.005

Empirical Analysis on the Underlying Causes of the Northward Migration

of Chinese Rice Production Layout

XU Jin, NIE Wen-jing, LI Tai-ping

(College of Economics & Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

糧食安全是關系到國計民生的重大問題。改革開放以來,水稻(Oryza sativa L.)作為中國居民消費的主要糧食作物,其生產布局發生了較大的變化。對糧食產量貢獻率的研究分析表明,稻谷是糧食減產的主要品種;空間計量經濟學方法顯示水稻的生產存在著顯著的空間正相關效應,由南向北變動軌跡明顯[1,2]。由于北方自然環境氣候較差,水稻單產波動系數較大。水稻生產由南方雙季稻種植區域向北方單季稻種植區域遷移,不僅會導致秈稻與粳稻的結構均衡問題,加重北方水資源負擔,而且還會造成中國水稻總產量波動性的增大,引起水稻總產量增長潛力的下降。

中國水稻的主產區主要包括西南地區、東南沿海地區、東北地區以及長江中下游地區。1978年以來,水稻主產區的生產效率一直較高,且整體上呈現出上升趨勢[3]。水稻生產布局的北遷有多種原因,從規模優勢看,粳稻的規模優勢比秈稻的規模優勢大,勞動成本是水稻生產過程中的最大成本[4]。人均經營耕地面積較大的北方有利于機械化耕種,降低勞動成本。從農作物的比較收益來看,東北區的水稻收益比玉米、小麥收益更高,東南沿海水稻收益相對于其他經濟作物則相對低下。各區域種植水稻與替代作物的收益差異是導致水稻生產布局變化的重要原因[5]。程勇翔等[6]對水稻生產時空的動態進行分析,認為市場機制的調控和技術的進步也是影響水稻生產布局變遷的原因之一。

早在1984年,中央“一號文件”就開始鼓勵耕地向種田能手集中。2002年中國還出臺了《農村土地承包法》,以法律形式賦予了農民對承包土地的占有、使用、收益和征收征用享有補償的權利,首次將土地承包經營權流轉政策上升為法律[7]。隨著經濟發展以及國家土地流轉相關政策的出臺,都將大大地促進中國農村土地流轉的實施,也會產生規模經濟與否與規模報酬增減的問題。本研究以中國水稻生產布局的變遷為對象,分析土地流轉后,人均經營耕地規模的擴大對其產生的影響。

1 中國水稻生產布局變化分析

以秦嶺-淮河一線為界,將中國水稻栽培劃分為南北兩部分區域,南方水稻總產量在1996年達到最高峰18 066.7萬t之后,出現了持續下降的趨勢,直到2004年才有所回升,之后則處于相對穩定的狀態。南方水稻總產量份額已由1978年的93.45%下降到了2012年的79.61%。在播種面積方面,南方水稻所占的份額同樣也有所下降,與1978年相比,2012年南方水稻的播種面積份額下降了13.09%,相對于播種面積,南方水稻的產量下降的更多一些。與此同時,北方水稻產量占全國份額呈現出持續上升的趨勢,且產量所占份額高于播種面積份額,顯示出了北方水稻單產相對較高的特點。在水稻生產布局變遷過程中,中國水稻總產量經歷了由上升到下降再到上升的階段。中國水稻產量從1997年達到最高峰20 424.5萬t后,波動下降至2003年的16 206.8萬t。近年來,隨著以東北地區為代表的北方水稻播種面積的增長,水稻產量有所恢復,2012年中國水稻產量達到20 423.9萬t(數據來源于中國經濟與社會發展統計數據庫)。

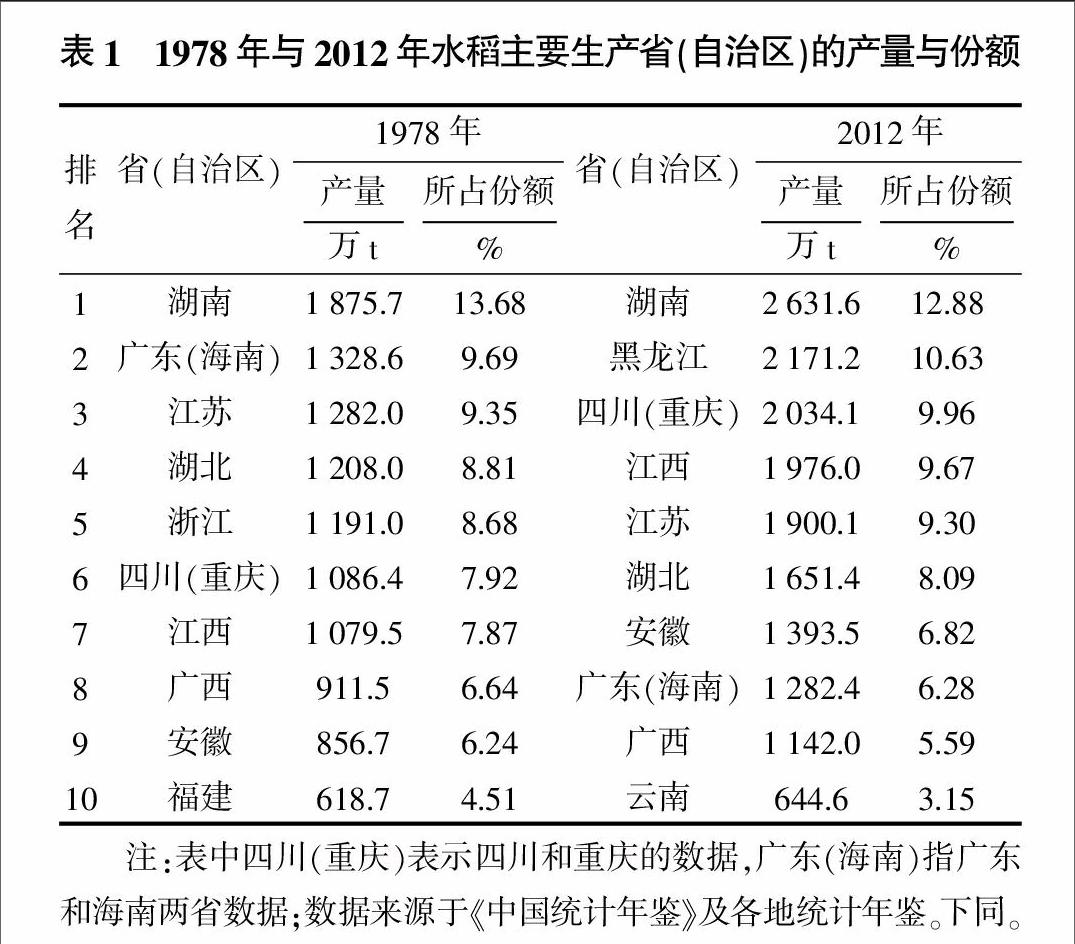

分省份來看,東南沿海地區水稻總產量所占份額下降較大,其總產量所占全國份額從1978年的24.27%下降至2012年的11.40%。在長江中下游地區,水稻總產量所占份額比較穩定。2012年,安徽、江西的水稻總產量份額比1978年分別上升了0.57和1.80個百分點,而湖北、湖南、江蘇則略有下降趨勢;湖南、江蘇、江西、湖北、安徽5省2012年水稻總產量為9 552.6萬t,為全國總產量的46.77%。在東北區域,1978—2012年,黑龍江的水稻總產量上升最快,年均增長率達到了10.43%,2012年水稻總產量占全國水稻總產量的比例上升為10.63%,是僅次于湖南的第二大水稻生產省;遼寧、吉林的水稻產量份額也都有所上升,水稻總產量份額分別為2.49%、2.60%,略低于排名第十的云南,東北區域水稻總產量已經占中國水稻總產量的15.52%。2012年排名前十的省份中,水稻產量份額呈現出上升趨勢的省份有黑龍江、四川(含重慶)、江西、安徽和云南,具體見表1。

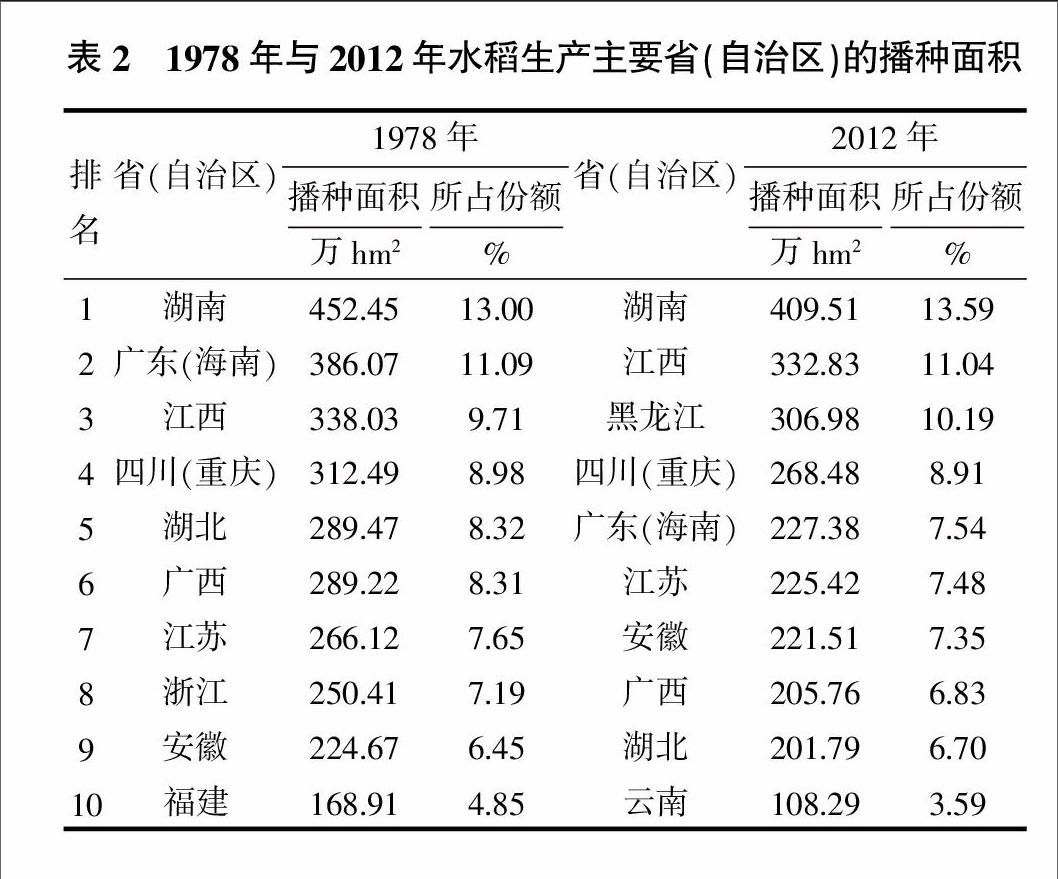

與產量表現出的波動起伏不同,中國水稻總播種面積呈現出持續下降的趨勢,1978—2012年,水稻播種面積由3 480.58萬hm2下降到了3 013.73萬hm2,下降區域主要在東南沿海區域,其中廣東(海南)由386.07萬hm2下降至227.38萬hm2,浙江更是跌出水稻播種面積與產量的前十名。在南方水稻播種面積下降的同時,北方區域播種面積占全國份額則有所上升,由5.75%上升到了18.84%,其中以黑龍江的水稻播種面積上升幅度最大,播種面積排名由原來的第19名上升至第3名。2012年排名前十的省份中,水稻播種面積呈增長或穩定狀態的省份有黑龍江、云南、江西和安徽。這些省份水稻總播種面積僅占全國的32.17%,絕大部分省份的水稻播種面積則呈現出了下降的趨勢,具體見表2。endprint

2 研究視角與變量選擇

2.1 研究視角設定

人均經營耕地面積過小是中國當前農業生產面臨的主要問題之一。隨著改革的深入發展,擴大農戶種植規模越來越得到政府的重視。2014年的“中央一號”文件中,進一步提出要保障糧食等重要農產品供給,深化土地改革問題,賦予農民對承包地占有、使用、收益、流轉及承包經營權抵押、擔保權能。土地流轉相關政策的出臺將有助于提高中國人均經營耕地面積。人均經營耕地面積的提高主要通過規模經濟與規模報酬2個途徑實現對農戶種植結構的影響。規模經濟是指在一定的產量范圍內,隨著產量的增加,平均成本不斷降低的趨勢;規模報酬是指所有生產要素同比例的增減帶來的產量增減變化。

由于各地的自然氣候、經濟狀況各不相同,人均經營耕地面積變化的不同階段將導致不同農作物規模經濟的產生與規模報酬的增減變化。就水稻來看,有研究表明,土地流轉有助于實現規模經濟,降低勞動成本[8]。Tan等[9]基于江西省331個水稻種植戶調查數據研究認為,每增加667 m2水稻種植面積,單位產品生產成本將會下降1.4%。也有研究認為,在考慮土地細碎化的影響后,中國糧食生產總體上處于規模報酬不變階段,大規模推行規模經營只是對農民增收有幫助[10]。在東南沿海區域,水稻總產量下將的原因主要有2個:一是經營農作物收入占總收入比例小,兼業農戶有把雙季稻改種單季稻的生產傾向,而這一現象根本原因是農戶經營耕地規模小,季節性撂荒的機會成本低(2011年浙江的復種指數僅為1.28)。二是替代作物收益高,農戶有輕糧的現象。因此,土地流轉后,由于專業以及兼業農戶從事非農就業機會成本的提升,農戶從事農業的積極性將得到提高,搜尋、學習、使用更先進的生產技術的激勵越大。在農村勞動力大量外流,勞動力成本上升的情況下,人均經營耕地面積的上升也有助于使用機械化耕種代替勞動力,而經濟的勞動力替代有限,因此,在降低水稻生產成本中最大的勞動成本后,可能會提高農戶種糧的積極性。

2.2 變量選擇

2.2.1 人均經營耕地面積 改革開放以來,中國的土地流轉規模一直較小,農戶普遍走向兼業化,并有一定程度的土地拋荒現象。為了更精確地衡量農戶經營的耕地面積,本研究的人均經營耕地面積按農林牧漁業總產值進行劃分,以農業產值占農林牧漁業總產值的比例乘以農、林、牧、漁業從業人員來衡量農業人員數,以耕地面積與農業從業人員的比值反映人均經營耕地面積。目前,中國水稻主產區人均經營耕地面積均處于相對低下的水平,即使人均經營耕地面積最大的黑龍江也僅為3.03 hm2。

2.2.2 水稻單位面積產量 水稻的單位面積產量是影響水稻總產量的重要因素,1978—2011年,中國水稻單位面積產量年均增長率為1.59%,在水稻播種面積下降幅度較大的情況下,水稻單產的提高為穩定中國糧食總產做出了重要貢獻。

2.2.3 有效灌溉面積 稻喜水,每形成1 kg稻谷所需的水達到500~800 kg,在其生長季節里,一直浸在水中。以有效灌溉面積占全國總有效灌溉面積的比例作為自變量,有效灌溉面積所占全國總有效灌溉面積比例越大,水稻總產量占全國的份額可能越高。

2.2.4 復種指數 農作物總播種面積與耕地面積的比值為復種指數。改革開放起來,無論是中國的氣候環境還是經濟發展狀況都有一定程度的變化。一般來說氣候條件越適宜,復種指數越高。非農就業機會越大,農業收入占農戶收入比例越低,農戶對農業也將越不重視,復種指數也將越低。研究以復種指數反映二者的綜合影響,復種指數越高,生產雙季稻(三季稻)的可能性也就越大。

2.2.5 替代作物收益的影響 農戶的種植行為總是以經濟效益最大化為目標,由于擴大生產規模受到一定的限制,他們的生產決策主要表現為根據市場條件改變種植結構。水稻相對于其他作物的收益越高,農戶種植水稻的激勵作用也就越強。

3 水稻生產布局北遷實證分析

主要分析人均經營耕地面積的擴大對各省(自治區)水稻總產量份額的影響,以復種指數體現科技、氣候的變化,同時反映出不同非農就業機會條件下農戶的種稻決策行為。鑒于水稻與其他替代作物收益數據難以衡量,以水稻播種面積與農作物總播種面積的比值來衡量水稻的經濟效益。在地理劃分上,將水稻主要生產區域劃分為東北區、西南區、黃淮海區、長江中下游區以及東南沿海區。東北區包含黑龍江、遼寧、吉林;西南區包含廣西、貴州、四川、云南;黃淮海區包含河南、河北、山東;長江中下游區包含湖南、湖北、江蘇、安徽、江西;東南沿海區包含浙江、福建以及廣東。提出以下5個假設:①假設一:人均經營耕地面積的擴大對各省(自治區)水稻總產量占全國總產量份額具有正效應;②假設二:水稻單產水平越高的地區,各區水稻總產量份額越高;③假設三:復種指數對水稻總產量所占份額有正效應;④假設四:有效灌溉面積所占份額越高的地區,水稻總產量份額越高;⑤假設五:水稻與替代作物收益的比值與水稻總產量份額呈正相關。

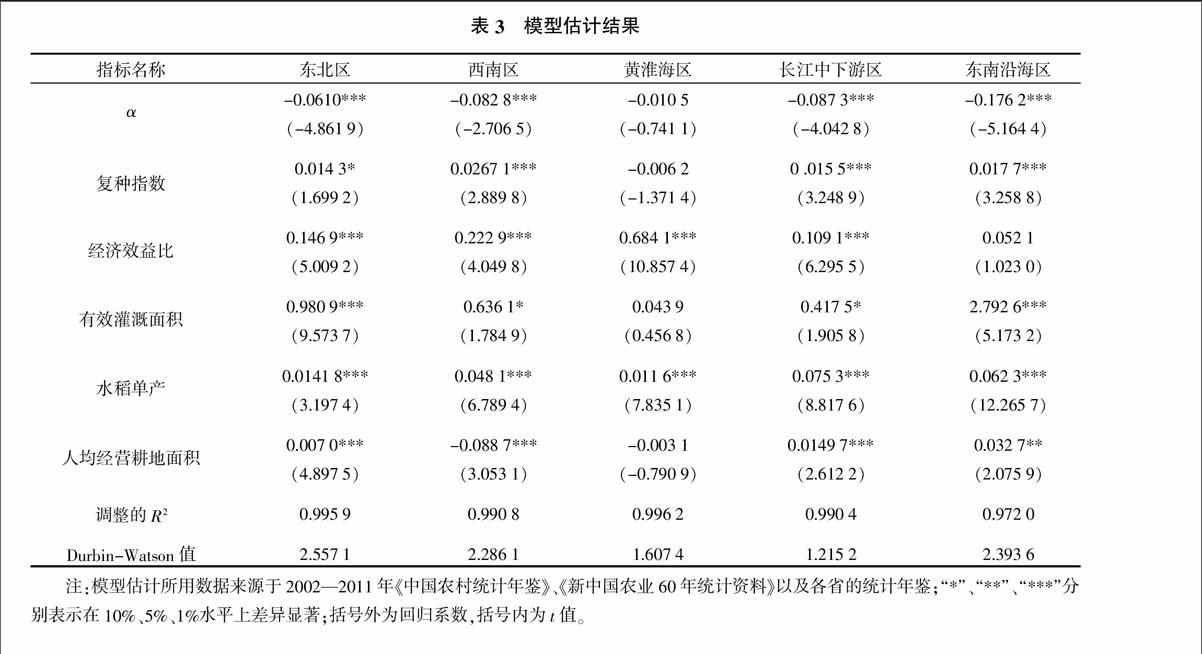

模型計量方程式為:dcjit=αi+β1rgmit+β2ldcit+β3fzzit+β4yxmit+β5jxbit+εit。式中,α表示模型的常數項;i表示某個水稻主產省;t為時間趨勢變量;dcj為某一省(自治區)水稻總產量占全國總產量的份額;rgm為人均耕地面積;ldc為各省(自治區)水稻單產與全國平均水稻單產的比值;fzz為復種指數;yxm代表某一省(自治區)有效灌溉面積占全國總有效灌溉面積的比例;jxb為水稻效益與其他農作物經濟效益比值;β1、β2、β3、β4、β5分別為解釋變量的回歸系數;ε為獨立同分布誤差項。模型統一采用固定效應模型進行面板數據回歸分析,德賓-沃森(Durbin-Watson)檢驗表明各區域均不存在明顯的自相關。模型估計結果如表3所示。

由模型估計結果可以看出,東南沿海區域、東北區、西南區以及長江中下游區的有效灌溉面積占全國總有效灌溉面積的份額每提升一個百分點,水稻總產量的份額將分別提升2.79%、0.98%、0.63%和0.42%,而黃淮海區則相對較低且不顯著,可見有效灌溉面積對水稻生產的重要性。其中東南沿海區和東北區的有效灌溉面積對水稻總產量份額影響較大,其原因可能是東南沿海區有效灌溉面積呈下降趨勢且氣候較為適宜,有效灌溉的區域可以種植雙季稻甚至三季稻;在東北區,由于水資源的缺乏,只能種植單季稻,因此有效的灌溉是水稻種植的先決條件。經濟效益比對黃淮海區水稻產量份額的影響最大,經濟效益比值每提升1%,水稻產量所占份額提升0.68%,遠遠高于東南沿海區以及長江中下游區。通過回歸結果的比較可以發現,經濟相對落后的地區,經濟效益對水稻生產的影響可能更大一些。由氣候以及非農就業綜合影響的復種指數對西南區以及東南沿海區影響較大,復種指數每提高1%,對應區域水稻總產量所占全國水稻總產量份額將分別提升0.03%、0.02%,其原因可能是近階段在中國雙季稻種植區域,雙季稻改種單季稻的趨勢較為明顯。值得注意的是黃淮海區的復種指數沒有通過檢驗,但系數為負,原因可能為該區域除河南外水稻種植極少,復種指數的高低與水稻生產相關性不大。作為本研究著重分析的人均經營耕地面積,除黃淮海區外,回歸系數均在5%水平以內顯著。人均經營耕地面積的擴大對于東南沿海區、長江中下游區、東北區水稻總產量占全國總產量的份額影響為正,人均實際經營耕地面積每上升1 hm2,長江中下游區、東南沿海區、東北區的水稻總產量占全國的份額將提升1.50%、3.27%、0.70%;而對西南區以及黃淮海區的影響為負。進一步研究發現,西南區山地較多,平原地帶較少,人均實際經營耕地面積的擴大沒有給機械化耕種帶來便利;黃淮海區回歸系數為負的原因可能為該區域水稻總產量很小且單產波動系數大,規模經濟不明顯。以河南為例,1978—2011年,其水稻單產的相對波動系數為812.83%,水稻單產劇烈波動對水稻的規模化種植產生負面影響。endprint

4 政策含義

21世紀,糧食安全、能源安全、金融安全已經成為各國穩定發展的主旋律。水稻作為中國主要糧食作物,其產區北移有著復雜的經濟社會原因,其根本原因是各地區經濟發展水平、自然氣候、土地資源狀況的不同,水稻產區的北移是農戶出于理性行為結果的體現。由以上的分析結果可以認為,人均實際經營耕地面積對中國水稻主產區的變遷是一個重要的影響因素。盡管人均經營耕地面積對部分地區水稻總產量份額的影響甚至為負,但在中國糧食供給總體偏緊、東北區水稻增產受限的情況下,為了確保中國的糧食安全,重點應在于穩定南方的水稻生產。為確保南方水稻產量的穩定,建議加快平整土地,完善土地流轉相關政策,從不同省份的經濟狀況、氣候條件的實際情況出發,劃定適合發揮出水稻規模經濟的耕地面積。一方面,通過土地流轉的實施,促使一部分兼業農戶轉化為職業農戶,一部分進入第二、第三產業就業;另一方面,東南沿海地區有效灌溉面積的下降趨勢也應當引起足夠的重視。

參考文獻:

[1] 楊萬江,陳文佳.中國水稻生產空間布局變遷及影響因素分析[J].經濟地理,2011,31(12):2086-2093.

[2] 楊萬江,孫奕航.糧食補貼政策對稻農種植積極性影響的實證分析[J].中國農學通報,2013,29(20):114-118.

[3] 宿桂紅,傅新紅.中國糧食主產區水稻生產技術效率分析[J].中國農學通報,2011,27(2):439-445.

[4] 田新建,秦 富.中國水稻生產成本地區性差異成因的實證分析[J].農業工程學報,2005,21(增刊):247-250.

[5] 鐘甫寧,劉順飛.中國水稻生產布局變動分析[J].中國農村經濟,2007(9):39-44.

[6] 程勇翔,王秀珍,郭建平,等.中國水稻生產的時空動態分析[J].中國農業科學,2012,45(17):3473-3485.

[7] 羅必良.土地承包經營權:農戶退出意愿及其影響因素分析[J].中國農村經濟,2012(6):4-19.

[8] 陳欣欣,史清華,蔣偉峰.不同經營規模農地效益的比較及其演變趨勢分析[J].農業經濟問題,2000(12):6-9.

[9] TAN S, HEERINK N, KRUSEMAN G, et al. Do fragmented landholdings have higher production costs Evidence from rice farmers in Northeastern Jiangxi Province, P. R. China[J]. China Economic Review,2008,19(3): 347-358.

[10] 許 慶,伊榮添,章 輝.規模經濟、規模報酬與農業適度規模經營——基于我國糧食生產的實證研究[J].經濟研究,2011(3):59-71.

(責任編輯 呂海霞)

Abstract: Since the reform and opening up, the main rice production areas have gradually shifted from the south with absolute producing advantage to the north. Rice production has continued to decline in the southeast coastal areas, while increased significantly in the Northeast region. Based on 2002-2011 panel data, empirical analysis on the underlying causes of the changes was carried out. The results showed that the alternative crop income, effective irrigation area and arable land per person had an important influence on the changes of rice main rice production region, and its northward migration increased the yield fluctuation of rice.

Key words: rice(Oryza sativa L.); northward migration; arable land per person; yield fluctuationendprint