集輸管線中段塞流計算

徐學飛(中石化石油工程設計有限公司,北京 102200)

天然氣需求量日益增加,已經成為生產、生活中的重要能源。在氣田生產中濕氣集輸工藝由于具有流程簡單、投資低、周期短等優點,因而在國內外氣田中應用廣泛。段塞流是濕氣集輸中十分常見的兩相流流型,在集輸管線受地理高程影響起伏不定的情況下易形成段塞流。而且在停輸、清管以及流量的變化等情況下都會有段塞流的產生。

段塞流形成機理比較一致的是界面波的K-H 不穩定性。段塞流可以分為水力段塞流、起伏段塞流、瞬態段塞流、嚴重段塞流四種。段塞流形成過程如下:在管道中氣液流量很小時,表現為分層流型。當液體流量增大時形成波浪。由于伯諾利效應,氣體流速增大將使波浪頂峰處的壓力降低,在波峰周圍壓力下,波浪有增大趨勢。另一方面,液體所受的重力將使波浪減小。如前者的影響大于后者,則波浪增大直至管頂,形成段塞。從上述過程可以看出:

(1)起伏段塞流、瞬態段塞流的形成機理是類同的與水力段塞流有所區別;

(2)管愈高(或地形起伏愈大)形成的強烈段塞流愈嚴重;

(3)形成強烈段塞流時管道出口的氣液流量極不均勻;

(4)氣液流量較小時才能形成強烈段塞流。

段塞流不僅會降低管輸效率、加劇腐蝕,而且造成管道中含氣率和壓力的顯著變化,使得管道承受間段性的沖擊應力。因而分析計算集輸管網中的兩相流,對于地處復雜地形的氣田集輸系統的設計及安全、高效運行具有重要意義。

1 集輸管線段塞流

國內外現有的管道多相模擬軟件很多,PEPITE、PIPEpHASE、TWOpHASE、OLGA、TACITE 等,本文建立典型起伏地段天然氣集輸管線模型,采用PIPEpHASE模擬軟件分析計算集輸管線中兩相流流及其對管線的影響。

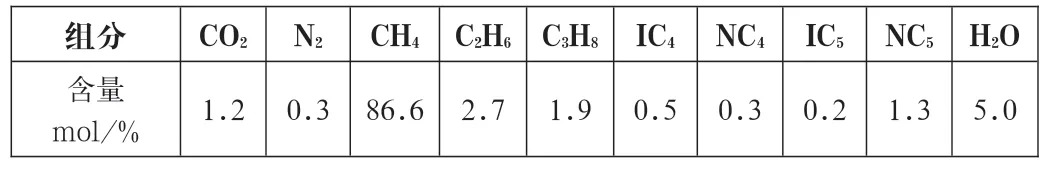

管線中天然氣氣質組分見表1.

表1 氣源組分表

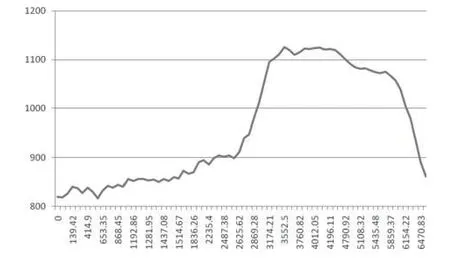

天然氣輸送管道公稱直徑為DN100,長度為6.60km,起點壓力為5.5MPa,輸送量為30萬方/d,管道高程變化如下:

圖1 管線沿線高程變化情況

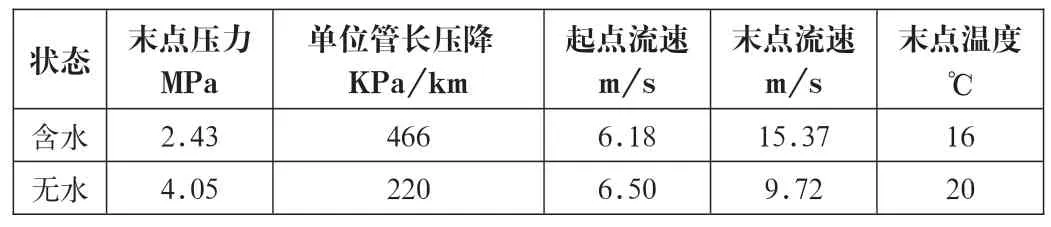

根據上述數據使用PIPEpHASE軟件建立管線輸送模型,分別計算含水和無水條件下管線末點狀態,詳見表2。

表2 天然氣含水和無水條件下計算結果

從上表可以看出由于天然氣中含有水,導致末點壓力降低約1.6MPa,單位管長壓降增大近1倍,末點流速升高約67%。因而集輸管網中的水對天然氣輸送有較大影響。

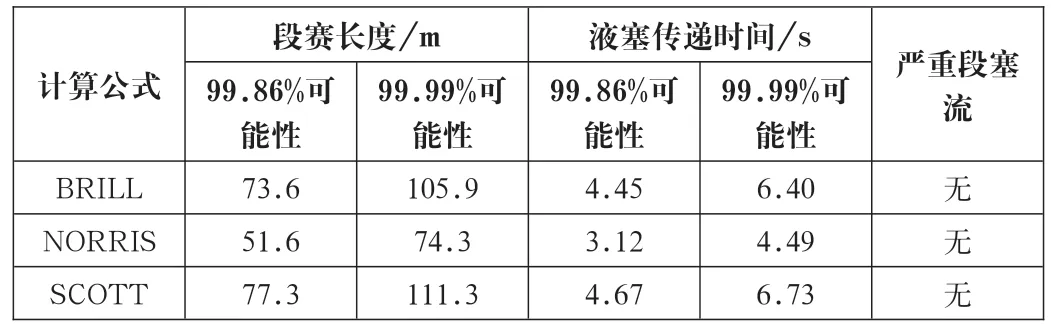

在含水條件下,管線計算結果顯示已經出現段塞流,其中大部分管段為環狀流、少部分為段塞流。因而使用PIPEpHASE軟件中link slug report 功能考察管線中的段塞流情況。使用不同公式BRILL、NORRIS、SCOTT公式計算段塞流大小及其發展。

表3 不同公式計算的段塞長度及液塞傳遞時間

從表中可以看出,NORRIS 公式計算結果較其他兩種方法小,而BRILL、SCOTT 計算結果接近,BRILL 計算結果略小。原因可能是BRILL公式段塞大小是由流體流速和管徑計算得到,而NORRIS公式段塞大小僅由管徑計算得到。上述方法只對于管線傾角±5°范圍內的自然段塞流適用效果較好,在該管線絕大部分管段均是適用的。對于地勢起伏較大的地區只能采用TACITE瞬態段塞軟件分析計算。

2 清管段塞流

清管作業時液塞長度遠大于正常輸送條件下形成的液塞,對清管形成液塞進行計算非常有必要。選擇計算方法中的Sphering Analysis 進行分析,時間遞增選用10s,管線內徑選用90mm,從計算結果可以得出管線清管形成的液塞長度為173.87m,段塞流到達管線末端時間是清管后13.9s,在清管后約2.8小時(10048s)后管線又重新恢復穩定狀態。

在管線清管過程中液塞對管線形成了附加壓力,使用該段管線中的嚴苛條件建立管線模型,對管線壁厚進行計算,而模型中苛刻條件在實際線路中幾乎不會出現。根據清管液塞長度為173.87m,模型中液塞長度取180m,管線傾角取管線沿程出現的最大角度,即50°。

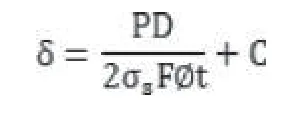

根據《油氣集輸設計規范》對直管段和彎管的壁厚進行計算。管線為二級地區,設計壓力P取6.0MPa,管材采用L245鋼,設計系數F 為0.60,考慮到天然氣中的CO2和水形成腐蝕性碳酸,故腐蝕余量C取2mm。

直管段的鋼管壁厚計算公式為:

彎管壁厚根據下列公式計算:

計算得到直管壁厚為4.4mm,計算得到彎管壁厚為4.5mm。

液塞形成的靜壓為P=ρgH 計算得到1.36MPa。計算液塞靜壓力和天然氣壓力疊加下的所需壁厚,計算得到直管壁厚為4.9mm,彎管壁厚為5.0mm,壁厚增加約0.5mm。

綜上所述,在該段集輸管線中形成了環狀流和段塞流,段塞的長度約為70-100m,不存在嚴重段塞情況;集輸管線應定期進行清管作業,清管液塞長達180m;清管過程中的形成的液塞導致管線應力水平較高。在設計過程中應根據上述結果進行分離設備、排污管線、管線壁厚的設計,以保證集輸系統安全可靠。

[1]張雄輝.油田油氣集輸聯合站生產系統嚴重段塞流的研究[J],中國高新技術企業,2011,(01):79-81.

[2]吳淵.油氣混輸管路中段塞流特性的研究與控制[D],西安:西安石油大學,2012.

[3]高李.起伏集氣管道積液清除工具設計及機理研究[D],成都:西南石油大學,2014.

[4]周良勝.天然氣集輸管線積液規律研究[D],青島:中國石油大學,2009.

[5]丘湖淼.段塞流對線路沖擊影響的應力分析[D],青島:中國石油大學,2011.