拉薩白雞雛雞行為學初步觀察

馬雪英(西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所 850000)

拉薩白雞雛雞行為學初步觀察

馬雪英(西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所 850000)

本文對0~2周齡拉薩白雞雛雞的一些行為作了較系統的觀察。通過對雛雞行為的觀察,為高海拔地區人工孵化和育雛,提供科學的飼養管理依據,為雛雞禽流感、新城疫疫苗接種的適宜時期提供了初步依據。

雛雞;拉薩白雞;行為觀察;飲水;攝食;溫度;群居

從2012年7~8月份,在西藏農科院畜科所曲尼巴綜合試驗基地蛋雞繁育場進行了為期兩個月的行為學觀察。觀察后對結果及時整理,同時總結以往的飼養管理經驗,成此觀察報告,有些行為記錄未必準確待進一步觀察和驗證。

1 出雛的行為觀察

1.1 出殼前的行為

種蛋經過選擇、消毒入孵后,在孵化條件正常情況下,到20~21d就開始大批出雛,此時胚胎若發育正常,拿起來破殼的雞蛋,放在耳邊就能聽到鈍鈍的“咯咯”聲,這是雛雞啄殼的聲音。當蛋殼被啄開一小口后,通過破口可觀察到,“咯咯咯”的聲音是雛雞上下喙的齒合所致。這種行為可能與鍛煉頭頸部的肌肉功能有關,因為雛雞的出殼,頭頸部的功能占有主導地位。

1.2 出殼后的行為

雛雞出殼后的第一個行為是:雛雞竭力擺脫臍部與蛋殼的聯系(蛋殼膜與蛋殼的聯系),眼微閉、爪用力向前爬動。在此過程中雛雞的平衡行為很突出,表現是頭向前仰、伸、左右擺動、雙翅輔以撲打動作,這些動作呈間歇性。

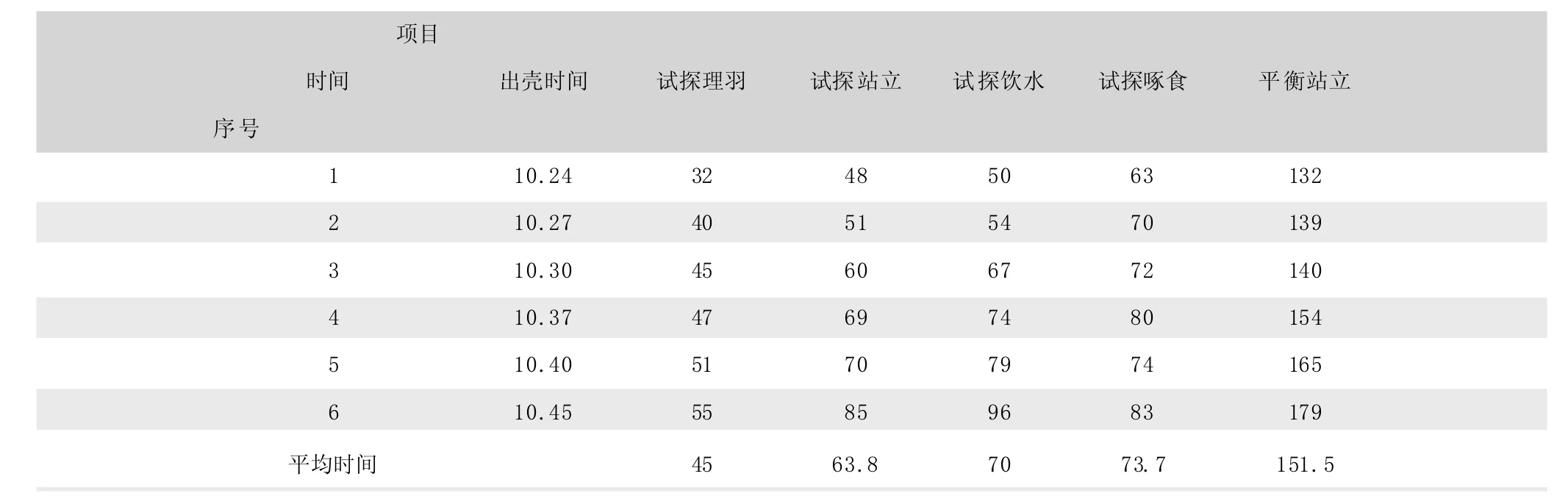

雛雞在脫離了蛋殼后,為適應新的環境所表現的一系列行為,詳見表1。

表1 雛雞出雛后的一系列行為(單位:min)

從表1可以看出,試探性站立在探究性飲水和啄食前,這可能是雞在野生條件下行為順序的保留,因為在野生條件下,為了求得生存首先需逃避敵害,這是自然界“自然選擇,生存競爭”的結果。拉薩白雞雛雞在出殼后平均45~73.7min左右就出現了理羽和飲水、啄食行為,說明這三種行為也是先天獲得的。

2 0~2周齡雛雞的行為觀察

2.1 環境溫度、濕度對雛雞的行為影響

溫度是影響雛雞行為的關鍵因素之一。剛出殼的雛雞從37~38℃的出雛器中出來,絨羽稀薄、本身體溫調節機能尚不健全,因此對溫度的適應性很低,必須人工給予適宜的環境溫度才能維持正常的生命活動和健康成長,故撿雛后,應把雛雞放到有燈光和溫度適宜的環境中讓其充分休息,雛雞接入育雛室后,若溫度適宜(據觀察溫度為34~35℃)雛雞就均勻散布睡眠,約經過24~29h的生理睡眠適應期后開始飲水和采食。所謂生理睡眠適應期,是雛雞由較高溫度轉入正常的條件下的一種適應性行為,在此過程中雛雞一般不采食、不飲水、嗜睡。而生理代謝的能量維持主要由蛋黃供給,生理機能處在調整狀態。

濕度大小對雛雞的生長發育影響很大。剛出殼的雛雞體內汗水70%左右,同時又處于環境溫度較高的條件下,如果育雛室內過分干燥,雛雞就會隨呼吸散發大量的水分,同時,還影響雛雞腹中蛋黃的吸收,對羽毛的生長也不利。據觀察,育雛室內過于干燥雛雞出現飲水過多、拉稀、腳爪發干、羽毛生長緩慢等現象,如果過于潮濕,育雛室溫度較高,雛雞出現呼吸困難、羽毛凌亂污穢、易患呼吸道疾病增加死亡率等現象。

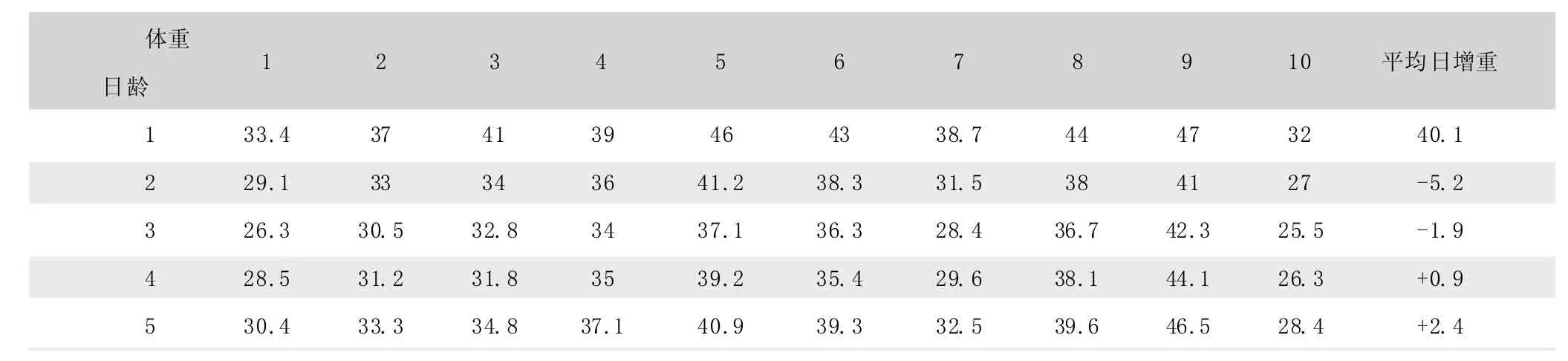

在發育過程中,隨著日齡的增長雛雞對溫度、濕度適應能力逐漸強。雛雞因其體質和飼養密度及空氣溫度不同,其對溫度要求的極限是不同的。據觀察,一周齡雛雞的適宜溫度范圍是:32~36℃。當溫度低于30.5℃時,雛雞表現出縮頸站立、閉眼、相互擠壓、鉆群、無鳴叫現象。低于30℃時,則發出“嘰嘰嘰嘰!”的連續低吟,雛雞羽毛聳起,擁擠在熱源周圍、擠堆的行為。溫度合適時雛雞表現精神飽滿、活潑好動、采食量逐日增加、飲水適度、絨毛光滑整齊、休息時安靜無聲,均勻散布在籠內網面上。當溫度高過36℃時,隨溫度增加,雛雞依次動用物理、生理手段來散失體內溫度,其表現是:散開翅膀、伏于籠底上減少運動、張嘴喘息、增加飲水次數等。雛雞若持續在較高溫度下,雛雞就會隨呼吸散發大量的水分,就會因失水或中暑而死亡。有報道:雛雞失水超過10%就會死亡。故在育雛的時候,應合理掌握溫度、濕度。二周齡的雛雞調節體溫的能力較一周齡較強,其對溫度的要求據觀察在29℃左右為適宜。總之,健雛、大雛對溫度的適應范圍較大;病雛、弱雛對溫度的適應性較差。另據觀察,雛雞出殼后的最初幾天內有減重狀態,其體重變化情況,見表2。

表2 0~5日齡雛雞增重記錄(單位:g)

經觀察分析,認為雛雞最初幾天減重的原因主要在于蛋黃的吸收,而與體重變化相適應的行為學特征如下:

(1)1日齡雛雞基本處于睡眠狀態,采食、飲水及運動很少;

(2)2日齡雛雞開始采食,但采食只是有探究性,采食頻率低,平均在1.23/s左右;

(3)3~4日齡雛雞基本上開始適應于外界環境,采食頻率在1.65/s左右。故認為雛雞體重變化是因為1~4日齡是雛雞由胚胎期脫離“母體”轉變為與外界環境生活及行為上的適應階段,使得雛雞出殼后較其他家畜脫離其母體更易快速適應環境,并呈現出其獨有的行為學上的特點。

2.2 飲水、攝食行為

先飲水后開食是雛雞飼養管理的基本原則之一,一定要在雛雞充分飲水1~2h后再開食。因為雛雞出殼后體內仍有一部分卵黃物質沒有充分吸收,作為營養物質這些卵黃對雛雞的生長有促進作用。飲水可促進胃腸蠕動,利于蛋黃物質的吸收和胎便的排出。另外在育雛室高溫的環境中,雛雞體內的水代謝和呼吸的散發都需要大量的水,因此,飲水有助于體力的恢復。

據觀察大多數雛雞進入育雛室后,在30~50min左右就有試探性飲水行為,高峰出現在24h之內,不知道飲水的雛雞人為地把雛雞的喙浸入水中幾次,雛雞知道水源后就會飲水,其他雛雞也會學著飲水。

雛雞出現第一采食高峰期的時間大致為1.5d左右,在未采食前的一段時間內,雛雞的生理代謝主要靠蛋黃來維持。從這一行為看,調節攝食行為的關鍵似乎在于體液中營養物質的濃度。當其濃度低于某一極限值時,雛雞體內的化學感受器產生興奮,通過傳入神經,作用于腦垂體的饑餓中樞,大腦便發出攝食指令,經過傳出神經,攝食信號被輸送到參與攝食的各器官進入攝食狀態。

據觀察,拉薩白雞雛雞的攝食和飲水秩序并沒有固定的模式,但其中也有一些規律。雛雞的攝食和飲水均表現出群體行為,很少有單個雛雞采食和飲水的,這是雞的仿效行為的表現。雛雞攝食的探究性,使其對新加的料和新換的水,保持有較強的新鮮感,只要加料和更換水,都會出現一個采食高峰。雛雞的采食、飲水特點隨著日齡的增長和飼養密度的不同,有如下變化:

(1)雛雞的采食、飲水對于整個雞群來說是一個連續的不間斷的行為;

(2)密度在每平方米50羽的環境里,雛雞的采食高峰維持在15~45min之間,在同一密度情況下,平均為30min,飲水高峰維持在15~30min之間,平均20min;

(3)飼養密度高時,采食高峰不明顯,采食百分比穩定在較高極限;

(4)7~8日齡的雛雞,采食量和飲水量明顯增加,采食高峰延長。且趨于不明顯狀態。而雛雞的采食和飲水頻率會隨日齡的增長,不斷增加,到第六天達到高峰,第七天群體采食和飲水頻率已趨于一致。從雛雞的攝食及體重變化來看,雛雞經過一個周齡的生理調整后,其消化系統、生理機能已于采食和身體發育的要求相適應。

2.3 群居行為

雞是典型的群居家禽,其合群性在雛雞中表現更為明顯。筆者認為,雞的群居行為是由銘記行為獲得的。因為,在雛雞出殼后,一直處在群體生活環境中,彼此之間建立了可信的依靠和安全感。如果從一群小雞中抓出來一只放在單獨的環境中,它會陷入一種焦躁不安的狀態。筆者也曾在農區觀察到,在母雞自然抱窩條件下,雛雞的群體行為是更具有代表性。不同的母雞帶領的雛雞很少有交往,即便是母雞帶領一只雛雞,這只雛雞也不會跑入另一母雞帶領的雛雞群中。但雛雞對母雞則緊隨不離,一旦與母雞或雛群脫離,同樣會慌張鳴叫。這從一個側面反映出雛雞喜歡群居生活,是后天獲得的,最終的驅力是求得安全感。

2.4 體表護理行為

雛雞的梳理羽毛行為可歸為此類,目的可能在于:

(1)為使羽毛松散,求得舒適感;

(2)清潔羽毛,并將皮膚上的油脂涂擦于羽毛,以減少干燥感;

(3)患雞白痢雛雞的一個明顯行為是啄肛部的糞便,力圖將其啄散,很顯然這是為了求得肛部的清潔和舒適;

(4)雛雞的體表護理行為還包括高溫下張口喘息,疏散垂開翅膀。其目的均是為了雛雞的自身保護。

3 討論及小結

雛雞所表現以上行為,是雛雞內在需求的一種表現,我們可以從中得到一些有益的啟示,為科學飼養管理雛雞,提高育雛率提供依據。下面就雛雞的行為表現談點自己的看法:

(1)雛雞出殼時及出殼后,需要消耗大量的能量,用于掙脫雛體與蛋殼的聯系和疏散羽毛,結合西藏實際若在孵化后期即15~20d相對濕度保持在65~70%,21d時出雛器保持相對濕度為70%,就可大大減少這部分能量消耗,且能防止水分過多蒸發而造成蛋殼膜粘結雛雞,使其難以破殼而死亡,以便多出雛,出健雛。

(2)雛雞出殼后1d左右的時間,是雛雞對環境適應的過渡期,當能量供給已非蛋黃所能完成時,就要通過攝食來補充。所以從出雛到轉入育雛的時間最遲不得超過1d。原則上大約有1/3的雛雞有覓食行為時即可開食,最重要的是保證雛雞出殼后盡量學會采食,學會采食時間越早,采食的飼料越多,越有利于早期生長和體重達標。

(3)鑒于雛雞體溫調節能力弱的特點,在育雛時應正確掌握溫度、濕度的準確,更重要的是隨時觀察雛雞的活動狀態和活動規律,可“看雞施溫”。當溫度適宜時,雛雞活動自由、群體散開、或飲水、或采食;溫度較低時,雛雞活動減少、擠堆、靠近熱源;溫度較高時,雛雞活動也減少,羽毛聳起、雙翅下垂散開、飲水停止;溫度過高時,飲水增加、張口喘息、常因失水過多,體溫升高而引起死亡。

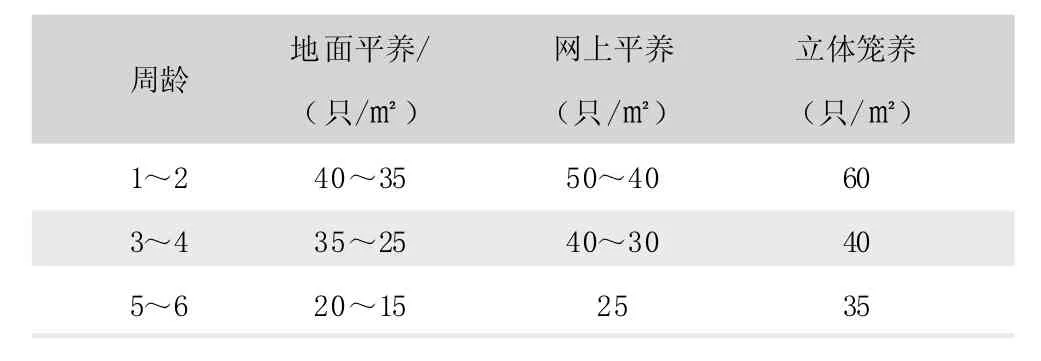

(4)雛雞能否生長一致,能否減少一些怪癖的發生,雛雞的合理飼養密度是一個關鍵。剛出殼的雛雞個體小,活動量不大,單位面積上飼養雞數可多些。雛雞到一周齡之后,因其采食量的增加和快速發育,單位面積飼養數量要相對減少,可根據采食情況隨時對雛雞飼養密度加以調整。飼養密度過大時,雛雞采食時常因爭搶食位,發生爭斗,這是雛雞養成相互啄斗、啄羽、啄肛等惡癖的一個不可忽視的因素。本人認為,雛雞的最適飼養密度可根據不同的飼養方式確定飼養密度,見表3。

表3 育雛期不同飼養方式的飼養密度

(5)七日齡后,雛雞對環境各方面已能較好地適應,生理機能基本健全,但雛雞比較敏感,膽小怕驚嚇,因此,結合西藏實際和生產經驗,減少應激,雛雞在七日齡后方可進行斷喙,但禽流感、新城疫接種工作應在30日齡后更為合理。

拉薩白雞品種群擴繁與示范推廣。

馬雪英(1967.12-),女,大學本科,副研究員,主要從事畜牧家禽研究。