江西省修水縣桂坳釩礦礦區水文地質特征淺析

■邱東方 ■江西省核工業地質局二六七大隊,江西 九江 332000

1 概況

1.1 自然地理、水文、氣象

修水縣桂坳釩礦區勘探面積為1.31km2,坡度一般15~25°。地處修水西部的低山丘陵地帶,最高海拔標高260.00m(礦區南西部),最低159.40m,最大海拔高程相差100.60m。地勢總體為西高東低,區內植被發育。

地表水主要為東港河,為長江Ⅲ級水系,位于礦區東部,流向總體自南西至北東流,河床彎曲,常年流水不斷。河床寬9.5~30 米,水深0.50~1.8 米,根據長期觀察資料,其最大流量56.94m3/s,最小流量0.97m3/s,據了解最高洪水位標高為166.5 米(東港石灰廠河段)。

本區屬贛西北亞熱帶季風氣候,溫和濕潤,四季分明,雨水充沛,日照充足。據多年氣象資料統計,年平均氣溫18℃,極端最高氣溫40.5℃,極端最低氣溫-9.4℃。多年平均降水量1627.3mm,最大年降水量2358.8mm,最小年降水量1091mm。年平均蒸發量1308mm,多年平均風速2m/s,風力多為2 級~4 級;初霜期在11 月中旬末,終霜期在次年3 月中旬末,年霜期120 天。

1.2 礦床地質概況

礦床處于下揚子準地臺、江南臺隆區內九嶺隆褶帶北部邊緣的修水復向斜西端。

礦區內出露地層有震旦系上統燈影組硅質巖、白云質泥巖夾薄層狀硅質巖透鏡體;寒武系下統王音鋪組泥頁巖、石煤層;觀音堂組中薄層狀低炭質泥巖及第四系沖積、洪積、坡積、殘積物,巖性為泥沙、砂土、亞粘土

1.3 構造

(1)褶皺構造。該區處于董坑-東港向斜的東端南東翼,以前震旦系的變質巖系為基底,核部地層為觀音堂組及中上寒武統,翼部為震旦系和寒武系下統。兩翼地層較為對稱,傾角為15°,向斜的軸向為80°~120°。

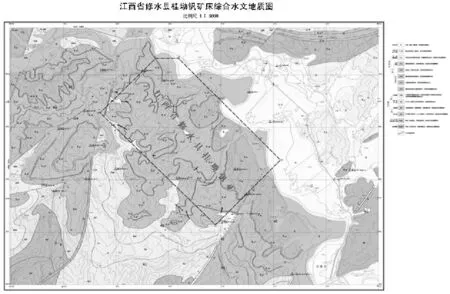

(2)斷裂構造。區內構造發育中等,主要有NNE 向楊皮港斷裂(F2)和涂坑斷裂(F4)。兩條斷裂構造均從礦區邊緣通過,對礦體影響都較小。(見圖1)楊皮港斷裂(F2)斷裂位于戴源洞—楊梅港一帶,呈25°~30°方向展布,傾向SE,傾角在50°~63°。涂坑斷裂(F4)位于涂坑村附近,走向30°,傾向SE,傾角75°,構造寬3~5m,局部達10m,東端延伸至第四系,西端變小,構造從礦區的北東部通過。

1.4 巖漿巖

礦區內未見巖漿巖通過。

圖1

2 礦床水文地質特征

2.1 礦區水文概況

修河支流東港河從礦區東部流過,其流隨季節性變化大,一般3.56m3/s,水位標高一般為+158.7~+166.5m,最后匯入修水河;其余主要發育東西向的季節性溝谷溪流,僅豐水雨季有水流,流量一般0.01~0.1m3/s,雨后流量可猛增到2.34m3/s,均匯入東港河。

2.2 礦床含水層(組)的劃分及水文地質特征

根據礦區水文地質測繪、鉆孔簡易水文地質觀測、抽水實驗及坑道水文地質編錄等工作,基本查明了礦床含(隔)水層的空間分布及其富水性,全區可分為第四系孔隙潛水含水層、基巖風化裂隙潛水含水層、層間構造裂隙水含水層、巖泥硅質白云巖為主的碳酸巖夾碎屑巖裂隙溶洞水含水層及構造裂隙潛水含水層(見圖1),分述如下:

(1)第四系孔隙潛水含水層:包括沖洪積層和殘坡積層。區內殘坡積層不甚發育,僅山坡及山谷洼地分布少量松散原巖碎石及亞粘土,水量貧乏,偶見季節性溢流泉,泉流量一般小于0.03 升/秒;區內沖洪積層主要分布于東港河兩側。厚度4~18m,含水量中等,根據民用水井觀測資料單井涌水量0.05~0.7 升/秒。

(2)基巖風化裂隙水含水層:出露地層為寒武系中統觀音堂組(∈1g)炭質泥巖。地層新鮮巖石致密堅硬,富水性差,為相對隔水層,地下水賦存以近地表風化裂隙為主,成巖裂隙為輔,風化殼發育深度一般為2~10.6 米。接受大氣降水補給,大多為潛水,以下降泉泄露,泉流量常見值0.01~0.1 升/秒,在斷裂帶發育地段富水性稍好。

(3)層間構造裂隙水含水層:含水巖組為寒武系王音鋪組(∈1w1-4)黑色炭質泥巖與薄層硅質巖互層,泥巖柔性,硅巖硬脆。垂直層面裂隙發育,地層厚度20~60 米。地下水為層間構造裂隙承壓水。泉流量常見值0.01~0.2 升/秒,富水性弱。

(4)巖溶裂隙承壓水含水層:呈北西向分布于礦區南部及南西部。地下水賦存于震旦系上統燈影組(Z2dn),總厚度約17.7m,其巖性主要為硅質巖夾薄層狀白云質泥巖,巖溶不發育,僅局部有溶蝕現象,節理裂隙較發育,且在溶蝕作用下,節理裂隙富水性和透水性均有所增加。該含水層常見上升泉,流量一般0.01~2.50 升/秒。

(5)構造裂隙潛水含水層。主要賦存于斷裂構造中,礦區斷裂構造發育中等,主要為北北東向楊皮港和涂坑斷裂。早期以張性活動為主,主要形成硅化構造角礫巖,晚期為壓扭性質,形成糜棱巖及糜棱質膠結的硅化角礫巖、壓碎巖,斷層影響帶寬達10~40 米,富水性較好。

2.3 地下水補給徑流排泄條件

區內地下水受大氣降水補給,近地表巖石風化裂隙密集,且斷裂構造較發育,有利于大氣降雨的滲入。淺部潛水含水層裂隙連通性好,滲入和徑流條件也好,而深部承壓含水層,巖溶裂隙發育不均勻,連通性較差,徑流條件亦差。承壓水在淺部F2斷層以東主要受大氣降雨和淺部潛水的水平排泄補給。而深部承壓含水層(F2斷層以西)則沿斷裂帶垂直向上補給上部承壓水或潛水。地下水排泄嚴格受到地形和構造的控制,地下徑流較為通暢,主要以含水層傾向和斷裂帶溢出變為表流,以側向徑流的方式排出礦區,其次為消耗于蒸發。

3 礦坑涌水量預測

3.1 預測方法的選擇

本礦區釩礦體具有厚度較大,順坡向呈正地形產出,大部分資源量處于當地侵蝕基準面以上,總體剝采量中等,且礦石與圍巖穩固性一般。因此在+159m 標高以上礦段(為首采區估算的絕大部分資源量)適宜露天開采,而在+159m 標高以下礦段適宜豎井開拓,崩落采礦法開采。本次礦坑涌水量預測僅進行露采礦坑最大涌水量預測。其礦坑涌水是由大氣降水沿地表流入采礦場的水量和地表水經節理裂隙滲入采礦場的水量組成,因此,礦坑涌水量預測分別采用比水量平衡法[1]和大井法[2]。

3.2 參數的確定

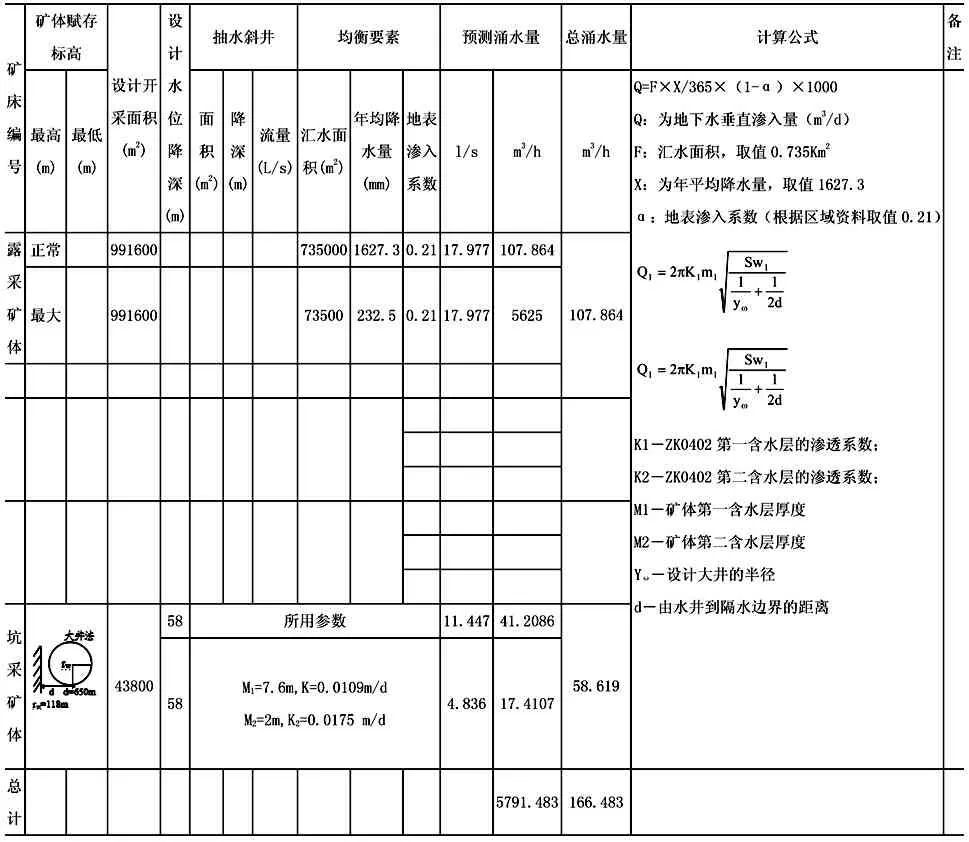

(1)地表匯水量預測(水均衡法)。水均衡法是根據某一均衡區、某一均衡期內地下水補給量、消耗量和儲存量之間的數量平衡關系,利用所確定的均衡要素計算地下水天然資源(或補給量)和開采資源(可開采量)的資源評價方法。未來首采地段露采礦坑呈長方形,頂境界長約1480m,寬約670m,底境界長約1450m,寬約640m。可根據公式:Q1=F×X/365 ×(1 -α)×1000 計算。

(2)大井法。有效邊界的確定以自然隔水邊界為界,大井面積由γ0=確定,F 為礦體周邊圈定的面積,水位及降深的確定同前所述,各類參數值詳見涌水量預測表。

3.3 預測結果

預測結果見涌水量預測總表表1。

桂坳礦區礦坑涌水量預測結果,正常涌水量為166.483m3/h,最大涌水量為5791.483m3/h。

表1 江西省桂坳礬礦床涌水量預測總表

4 結論

根據上述研究,初步提出下列幾點認識:(1)該礦區含水層主要受到地質構造,地層巖性和地形條件控制。(2)本礦區利用的水均衡法根據多年的水文觀測資料求出其涌水量,而用大井法計算的坑采礦體的涌水量,其滲透系數為水文孔抽水試驗而得到的滲透系數。因此,其預測結果是較為可靠的。(3)礦區內大部分礦體位于當地侵蝕基準面(+159m)以上,且區內地形切割厲害,坡度較陡,地表徑流條件良好,不利于地下水的大量聚集與滲透。但礦區東部,礦體位于東港河水位以下,未來坑采時,河水有可能存在往坑道倒灌現象,應當引起礦權開采單位的重視。礦區內水文地質條件中等。

[1]趙成.地下水資源評價中有關概念的討論[J].甘肅地質學報,1998,8(1):78 -85.

[2]楊成田.專門水文地質學[M].北京.地質出版社,1981.