新建村:特色旅游助推扶貧發(fā)展

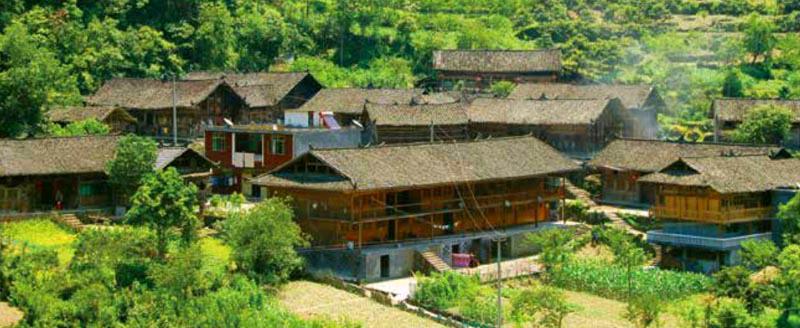

重慶市黔江區(qū)小南海鎮(zhèn)新建村位于小南海地震遺址公園以東,南鄰八面山自然風(fēng)景區(qū),西接武陵仙山,北接雞公山,距黔江主城32公里。2015年被國務(wù)院扶貧辦和國家旅游局納入國家旅游扶貧試點(diǎn)村。新建村幅員面積27.49平方公里,共有6個(gè)村民小組,642戶1750余人,其中貧困戶57戶170余人。全村有少數(shù)民族1585人,占總?cè)丝?1%,有土家族1296人,占少數(shù)民族人口的82%;沿河兩岸13個(gè)成規(guī)模的土家吊腳樓院落獨(dú)具特色,山清水秀,民族文化濃郁。

截至目前,已成功發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)村旅游農(nóng)家樂30家,2014年共接待游客5萬余人次,實(shí)現(xiàn)年綜合收入近300萬元。收入最高的農(nóng)戶可達(dá)到10萬元以上,最少的也有2萬元。鄉(xiāng)村旅游農(nóng)家樂帶動(dòng)全村500余戶1400余人致富增收。鄉(xiāng)村旅游扶貧的有力實(shí)施,有效帶動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了農(nóng)戶增收目標(biāo)。

多措并舉開辟致富路

一是確立發(fā)展總原則。確立保護(hù)為主,生態(tài)發(fā)展的原則。新建鄉(xiāng)村旅游發(fā)展優(yōu)勢(shì)在于其古老的建筑、悠久的歷史文化和良好的生態(tài)環(huán)境。這是發(fā)展的前提和基礎(chǔ),離開這一先決條件就無從談發(fā)展,因此保護(hù)文化生態(tài)和自然生態(tài)要放在規(guī)劃和建設(shè)的重中之重。通過保護(hù)資源,充分利用資源優(yōu)勢(shì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展,提高人民的生活水平。通過發(fā)展反過來進(jìn)一步推動(dòng)文化和生態(tài)的保護(hù)。

確立產(chǎn)業(yè)主導(dǎo),協(xié)調(diào)發(fā)展的原則。由于交通閉塞,土家族人民在此創(chuàng)造的民族文化得以較好的保存。土家族古民居、傳統(tǒng)文化和良好的生態(tài)轉(zhuǎn)化為新建村獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì),為發(fā)展鄉(xiāng)村旅游提供了有利條件。因此,未來新建村鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展應(yīng)該把民族文化旅游作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培植,通過發(fā)展鄉(xiāng)村旅游帶動(dòng)種植、養(yǎng)殖和服務(wù)行業(yè)的發(fā)展,從而促進(jìn)整村的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

確立體現(xiàn)特色和突出重點(diǎn)相結(jié)合原則。特色就是優(yōu)勢(shì),特色就是資源,發(fā)展旅游業(yè)首先必須考慮自身的特色。新建村發(fā)展鄉(xiāng)村旅游最大的特色就是土家族古老吊腳樓群及其負(fù)載的生產(chǎn)、生活和民俗文化,良好的自然環(huán)境。板夾溪土家村寨的規(guī)劃和建設(shè)必須充分體現(xiàn)自身的特色,把土家文化作為自身的品牌。在挖掘、提升、展示土家文化時(shí)也不能全面開花,要著重建設(shè)一個(gè)農(nóng)耕及生活體驗(yàn)場(chǎng)、打造一臺(tái)民族歌舞、開發(fā)一批民族飲食。

確立政府主導(dǎo),村民主動(dòng)原則。鄉(xiāng)村旅游牽涉到許多方面的事業(yè),需要社會(huì)廣泛參與。在此項(xiàng)工作中,特別需要政府及相關(guān)部門、村民的積極參與。政府要加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村旅游扶貧工作的領(lǐng)導(dǎo);相關(guān)職能部門要充分尊重村民的權(quán)利,聽取他們的意見,村民的參與度和熱情是鄉(xiāng)村旅游能否成功的重要部分。

二是建立發(fā)展新模式。以鄉(xiāng)村旅游為依托,鄉(xiāng)村旅游農(nóng)家樂示范戶加散戶互補(bǔ),即散戶提供原材料和勞動(dòng)力,鄉(xiāng)村旅游農(nóng)家樂示范戶加工成品并銷售的模式。這種模式即解決大量農(nóng)產(chǎn)品過剩貶值,又解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力過剩問題,即解決就近就業(yè)又解決外出務(wù)工無法照顧家庭,導(dǎo)致出現(xiàn)大量空巢老人和留守兒童問題。成立了鄉(xiāng)村旅游合作社,合作社承擔(dān)著培訓(xùn)農(nóng)戶,推介本地旅游的功能,同時(shí),發(fā)揮合作社的會(huì)員相互協(xié)作作用,達(dá)到資源共享。

三是改善旅游新環(huán)境。在新建村規(guī)劃設(shè)立管理與游客接待中心,組織對(duì)整個(gè)板夾溪景區(qū)的管理服務(wù)工作,并結(jié)合游線特征,設(shè)立郵電、通訊、醫(yī)療救護(hù)、治安保衛(wèi)等旅游景區(qū)必須配備的服務(wù)設(shè)施。近年來,新建村共投入鄉(xiāng)村旅游扶貧資金300萬以上,完成板夾溪十三寨部分院落改造、完成部分連戶道路青石板鋪設(shè)、完成擺手堂民俗歌舞表演場(chǎng)、風(fēng)雨橋等,使新建村板夾溪十三寨成為主要旅游景點(diǎn)。

一方面,加大力度收集和處理垃圾,保證村寨景區(qū)干凈衛(wèi)生。村寨垃圾收集、處理可分寨設(shè)置垃圾收集房進(jìn)行收集,再由垃圾車定時(shí)集中搬運(yùn)至指定垃圾處理廠處理,方便運(yùn)輸同時(shí)確保寨內(nèi)的村寨景觀。核心區(qū)內(nèi)布置垃圾箱,以減少對(duì)環(huán)境景觀的影響。為改善人們的生活條件和游客的需求,每個(gè)寨規(guī)劃布置至少一個(gè)公廁,一個(gè)垃圾收集點(diǎn)。

另一方面,加強(qiáng)防災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保護(hù)土家村寨的整體風(fēng)貌,在消防車不能到達(dá)的村寨內(nèi)部,設(shè)置室外消火栓或攜帶式滅火器;有水源的院落建消防池、栓等消防設(shè)施。重點(diǎn)保護(hù)建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)攜帶式滅火器,開辟一定的消防應(yīng)急通道,利于救火和疏散。新建的旅游接待建筑設(shè)水壓較大的水龍頭,以滿足緊急救火。

未來鄉(xiāng)村旅游扶貧工作的規(guī)劃

對(duì)已有的鄉(xiāng)村旅游農(nóng)家樂繼續(xù)扶持提檔升級(jí),進(jìn)一步形成一批精品示范戶,與此同時(shí)進(jìn)一步提升新建村板夾溪十三寨的整體風(fēng)貌形象,實(shí)現(xiàn)“一寨一景一業(yè)”, 不僅要保護(hù)一方山水、傳承一方文化、促進(jìn)一方發(fā)展,更重要的是致富一方百姓,讓老百姓在家門口就業(yè)。

一是在村寨入口處新建展示中心(畢茲卡館),通過實(shí)物、圖片、聲像資料直觀、系統(tǒng)地展示和保護(hù)土家族文化。尊崇自然,運(yùn)用樸實(shí)、自然的展示手法,與當(dāng)?shù)刈匀簧鷳B(tài)和文化生態(tài)相協(xié)調(diào);突出特色,選擇能夠代表土家族文化符號(hào)的實(shí)物、圖片、文化遺產(chǎn)、傳承人進(jìn)行展示;互為補(bǔ)充,把十三寨已有的實(shí)物、文化事項(xiàng)與展示館互為補(bǔ)充,全方位展示土家文化;動(dòng)靜結(jié)合,把實(shí)物、圖片展示與紀(jì)錄片、歌舞表演、技藝表演結(jié)合起來,活態(tài)展示土家文化;生態(tài)環(huán)保,在采光、通風(fēng)、濕度、用材等方面,力求考慮生態(tài)環(huán)保,盡量減少對(duì)人體、文物、圖片、聲像資料的不利影響。

二是分寨保護(hù)特色民居,堅(jiān)持修舊如舊原則,按保護(hù)建筑規(guī)范對(duì)學(xué)堂灣院落進(jìn)行保護(hù),對(duì)外立面作修整,保持土家傳統(tǒng)建筑風(fēng)貌,重點(diǎn)清理建筑正立面視線。對(duì)體現(xiàn)土家文化信息的要素作重點(diǎn)修繕,局部復(fù)原,作為歷史場(chǎng)景景觀要素進(jìn)行刻畫,體現(xiàn)地域風(fēng)貌。同時(shí)分寨分院落設(shè)置不同的土家文化內(nèi)容,達(dá)到留住游客促進(jìn)消費(fèi)的目的:

三是培育一批特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。實(shí)施枇杷高接換種項(xiàng)目,管理好現(xiàn)有2000畝枇杷基地;在龍家溝一線新培植800畝獼猴桃基地;在大灣院子、譚家院子等五個(gè)村寨背山喂養(yǎng)山羊1000頭,喂養(yǎng)肉兔2000只以上,當(dāng)好農(nóng)家樂的后勤供應(yīng)站;由學(xué)堂灣、老熊壩等院子加工干菜、鹽菜、臘菜、腌菜等特色農(nóng)家菜,為餐飲業(yè)提供后勤服務(wù);在走馬壩打造吃、住、玩、樂服務(wù)于一體的星級(jí)農(nóng)家樂村寨,把十三寨打造成民族特色的產(chǎn)業(yè)鏈,達(dá)到共同致富的目的;大力開發(fā)當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)品,引進(jìn)外地旅游產(chǎn)品,在對(duì)當(dāng)?shù)匾延械氖止に嚠a(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、傳統(tǒng)食品進(jìn)行挖掘,開發(fā)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行精心加工和包裝。