城市空氣污染倒逼煤炭減量消費

匡春鳳

城市空氣污染倒逼煤炭減量消費

匡春鳳

最近發布的一份報告指出,中國近300個地級城市是中國綠色低碳轉型的決勝關鍵所在。報告發布方所在的城市煤控項目還預測,城市煤炭消費總量峰值將于 2020 年前到來,峰值量約為 32 億噸標準煤。

6 月 29 日下午,在國際環保機構自然資源保護協會(NRDC)與世界自然基金會(WWF)的共同協助下,中國煤控項目在京發布最新研究報告 《城市煤炭總量控制方案政策和案例研究》。本課題由中國人民大學環境學院撰寫完成。

地級市煤炭消費峰值即將到來

報告指出,中國的近三百個地級城市是中國綠色低碳轉型的決勝關鍵所在。中國應針對大氣污染和環境保護實施嚴格有效的制約措施,倒逼煤炭消費減量、替代和清潔利用,加大力度制定煤炭消費總量控制目標;城市煤控項目預測,城市煤炭消費總量峰值將于 2020 年前到來,峰值量約為 32 億噸標準煤。

報告分析了中國的 293 個地級市(自治州)的基本狀況,其中常住人口占中國總人口的94.19%,地區生產總值占 GDP 的97.45%,能源消費量占全國能源消費量的 95.45%,煤炭消費量占全國煤炭消費量的 94.62%。 其中烏海、臨汾、運城等 31 個高耗煤的中等城市群的煤炭消費量占全國的比例較大。如果未來的城市發展被現有路徑鎖定,對煤炭消耗的依賴難以擺脫,那么2050年的煤炭消費量將會是2010年的3倍,城市居民的身體健康和環境生態將會持續惡化,城市將不會使生活更美好。

“ 北京-西安-杭州” 三角區

研究表明,土地煤炭消費量強度(單位城市面積的煤炭消耗量)較高的城市主要分布在河北、山東、山西及長三角等地區,該區域可表示為以“北京-西安-杭州”為頂點的高煤耗三角區;通過分析煤炭消費與大氣污染的關聯性發現,地均煤耗強度高的城市的空間分布與 PM2.5年均濃度較高地區的分布相吻合,即都可表示為以“ 北京-西安-杭州” 為頂點的三角區,從而證實了煤炭消費對大氣污染的“貢獻”。

而此前有研究表明,我國煤炭使用對PM2.5的年均濃度貢獻為50%~60%。控制煤炭消費總量是控制PM2.5污染最重要的策略手段。

據媒體報道,環保部環境規劃院曾對全國330個地級以上城市的排放量與其環境容量之間的關系進行了研究。“假設PM2.5年均值都已達標,來看全國30多個省市二氧化硫、氮氧化物、一次性顆粒物和氨這四項主要污染物可允許的排放量,我們作了一年多的模擬,發現全國只有海南與西藏的大氣環境容量沒有超載,其余省份則都是超載的。”環保部環境規劃院副院長王金南說。

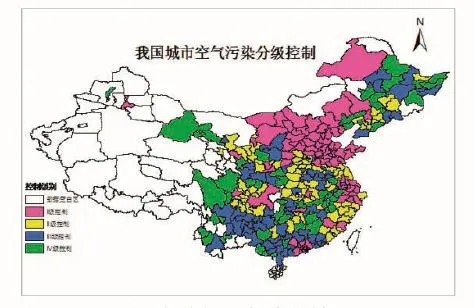

根據國家《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》 《大氣污染防治行動計劃》等相關大氣污染防治政策要求,及各省市(地區)煤炭消費總量控制政策,同時結合中國各城市的空氣質量現狀以及煤炭消費強度情況,報告將中國城市的大氣污染制約級別進行了劃分,劃分結果為83個Ⅰ 級制約城市,84個ⅠⅠ級制約城市,71個ⅠⅠⅠ級制約城市,55個ⅠV級制約城市。中國應該首先針對Ⅰ級和ⅠⅠ級制約城市采取嚴格有力的措施,推行煤炭消費總量控制政策,倒逼煤炭消費減量。煤控政策下,城市煤炭消費總量的峰值可由基準情景下的 2030 年提前至 2020 年,峰值量約為 32 億噸標準煤,較基準情景下降 42.3%左右,2050 年煤炭消費總量約為19 億噸標準煤,下降 58.3%左右,煤炭消費總量控制政策的總體效果顯著。

采暖燃煤減量不能靠補貼

報告還分析了采暖對城市燃煤消耗的影響。采暖城市的能源和煤炭消費量均高于非采暖區,且其煤炭消耗量占比高于非采暖城市,北方城市采暖用煤量大。非采暖城市的煤炭強度低于采暖城市,其煤炭利用效率更高。報告以本溪、石家莊和北京為案例地區,探討采暖用煤減量化的可選方式,以及不同選擇方案的煤炭減量效果、污染物減排效果和減量成本。采暖燃煤減量措施可分為兩種:第一,以大型熱電廠作為城市供熱區的主導熱源,用熱電廠和區域鍋爐房取代分散采暖的中小鍋爐房;第二,因地制宜地將采暖燃料由煤炭改為清潔能源和可再生能源。

中國人民大學環境學院馬中教授表示,上述研究成果對于北方供暖型城市的燃煤控制和大氣污染控制有借鑒和指引意義。“研究中發現,不少城市在城市供暖方面比較多的采用政府補貼的方式。如果在政策方式上采用不對的話,錢花費很大,但卻未必能取得我們期望的能源和環境效果。”

NRDC 能源、環境與氣候變化高級顧問楊富強博士在發布會上表示:“ 城市是經濟發展的核心,也是能源轉型的主要動力來源。 政府確定城市總體燃煤減量目標及燃煤消費配額,科學的設計核查和處罰機制,結合未來將會推行的碳權交易,即將從市場的角度控制二氧化碳排放,對我國有效治理空氣污染問題和實現節能減排具有重要的現實意義。”

■相關閱讀:

中國提交應對氣候變化國家自主貢獻文件到2030年左右碳排放達到峰值

6月30日,中國向聯合國氣候變化框架公約秘書處提交了應對氣候變化國家自主貢獻文件《強化應對氣候變化行動——中國國家自主貢獻》。這份文件不僅首次公布了中國應對氣候變化的2030年行動目標,而且還明確了中國2015年氣候談判的立場。

中國自主貢獻文件提出的行動目標是:到2030年左右二氧化碳排放達到峰值,并爭取盡早達到峰值;到2030年,單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右,森林蓄積量比2005年增加45億立方米左右。國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心副主任鄒驥分析說:“中國的目標是我們努力要在人均GDP達到一萬四到一萬五美元水平時,就達到二氧化碳排放的峰值,而且峰值的人均排放水平要低于歐盟和美國在歷史上的水平。”

專家認為,這一目標意味著中國到2030年的碳排放強度年均下降率必須維持在3.6%~4.1%之間。國家氣候變化專家委員會副主任、清華大學低碳經濟研究院院長何建坤在接受記者采訪時表示,中國必須比發達國家付出更大的努力,經濟發展方式也將發生根本轉變,“二氧化碳排放不增長了,意味著煤炭、石油這種化石能源不再增長了,增長的都是水電、風電、太陽能、核電。相當于每年要新建2000萬千瓦的風電、2000萬千瓦的太陽能發電、1000萬千瓦的核電左右,仍然要維持一個這樣的發展速度才能滿足峰值的條件。這是任何發達國家所沒有、所不具備的。這種力度是非常之大的。”

這份文件還指出,為實現上述目標,中國將在已經采取的行動基礎上,在國家戰略、區域戰略、能源體系、資金、國際合作等15個方面給予政策支持。