海26斷塊儲(chǔ)集層非均質(zhì)性研究

張曼婷,何文祥 (長江大學(xué)地球環(huán)境與水資源學(xué)院,湖北 武漢430100)

王凱 (中石油青海油田分公司冷湖油田管理處,青海 海西816300)

海26斷塊位于遼河斷陷盆地中央凸起南部傾沒帶的南端。東營組一、二段(Ed1、Ed2)是海26斷塊的主力含油層段,自上而下可劃分為7個(gè)亞段(Ed11、Ed21、Ed31、Ed12、Ed22、Ed32、Ed42),主要發(fā)育三角洲前緣相沉積體系,巖性以中-細(xì)砂巖為主。Ed1、Ed2儲(chǔ)集層由水下分流河道砂體和分流河口砂壩砂體構(gòu)成其骨架,巖性細(xì)、分選好,物性較好,平均孔隙度為31.11%以上,最高可達(dá)59.1%,平均滲透率為1524mD,最高可達(dá)6580.8mD,屬于高孔、高滲儲(chǔ)集層。含油井段深度一般為1390~2700m,層數(shù)多,單層薄,由多套含油氣層迭加,無統(tǒng)一油水界面,為層狀邊水構(gòu)造巖性油藏。由于儲(chǔ)集層性質(zhì)的好壞直接影響到油層的產(chǎn)能、注水效果及油氣最終采收率[1,2],海26斷塊自1989年投入開發(fā)以來經(jīng)歷了投產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、遞減3個(gè)開發(fā)階段,目前整體綜合含水高達(dá)92.4%以上,采出程度低(19.95%),常規(guī)水驅(qū)效果差。因此,亟需對(duì)區(qū)內(nèi)儲(chǔ)集層非均質(zhì)性進(jìn)行深入研究,以揭示儲(chǔ)層的物性、含油性等各向異性或非均質(zhì)特征,為合理劃分開發(fā)層系、選擇注采系統(tǒng)和改善油田開發(fā)效果提供可靠的地質(zhì)依據(jù)[3]。

1 儲(chǔ)集層層間非均質(zhì)性特征

層間非均質(zhì)性是指各層段之間在巖性、物性、產(chǎn)狀、產(chǎn)能等方面的不均勻性和差異,是一套油層組或砂巖組規(guī)模上的宏觀非均質(zhì)性[4]。上述差異性是由于縱向上沉積環(huán)境的變化造成的。對(duì)層間非均質(zhì)性的描述包括各類沉積環(huán)境下形成的砂體在剖面上交互展現(xiàn)出的規(guī)律性,以及作為滲流屏障的泥巖等非滲透層的發(fā)育與分布規(guī)律。

縱向上不同相帶的砂層疊加,會(huì)造成層間非均質(zhì)性差異[5]。但從區(qū)內(nèi)統(tǒng)計(jì)的部分滲透率非均質(zhì)性參數(shù)來看,矛盾并不十分突出。該套儲(chǔ)層各層段之間均質(zhì)性較好,平均滲透率為1542mD,級(jí)差為7,突進(jìn)系數(shù)為1.97。各小層間非均質(zhì)性也較好,同一井相鄰的砂層之間,突進(jìn)系數(shù)一般較小,在1.2~2.01之間,變異系數(shù)在0.32~0.62之間,滲透率級(jí)差在2.42~4.56之間,從中反映了各個(gè)時(shí)期砂體的沉積環(huán)境大致相當(dāng)?shù)奶攸c(diǎn)。

一般情況下百米井段內(nèi)砂層層數(shù)的多少,即為分層系數(shù)的大小,反映砂巖的分散程度,分層系數(shù)越大,反映層間非均質(zhì)性越嚴(yán)重[6]。通過對(duì)E~E分層系數(shù)的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算,海26斷塊分層系數(shù)為6.6~16.8,反映層間非均質(zhì)性為中等。

2 儲(chǔ)集層平面非均質(zhì)性特征

平面非均質(zhì)性是指儲(chǔ)集層砂體的幾何形態(tài)、連續(xù)性、規(guī)模以及砂體內(nèi)部孔隙度與滲透率平面上的變化所引起的非均質(zhì)特征。它直接關(guān)系到注入開發(fā)過程中注入劑的波及效率。平面非均質(zhì)性越嚴(yán)重,對(duì)注水開發(fā)越不利。

2.1 平面上砂體幾何形態(tài)及連通性

Ed1、Ed2主要發(fā)育三角洲前緣沉積,水下分流河道砂體、分流間灣薄層砂體以及席狀砂體最為發(fā)育,河口壩砂體次之,遠(yuǎn)砂壩砂體較不發(fā)育。儲(chǔ)集層砂體在平面上呈復(fù)雜網(wǎng)狀、連片狀、似條帶狀展布,砂體幾何形態(tài)受沉積相帶的控制,沿沉積方向砂體連通性好,側(cè)向則變差,水下分流河道砂體間存在分流間灣泥使得砂體連通性變差。水下分流河道沉積區(qū)發(fā)育砂體較厚,一般在4.0~8.0m,最厚可達(dá)18m,在寬度上能延伸100~200m,平面上呈條帶狀展布,剖面上呈頂平下凹的透鏡狀;分流間灣沉積區(qū)砂體厚度一般小于3m,平面上呈長帶狀或片狀分布;河口壩沉積區(qū)砂體厚度在4.0~11.0m左右,分布范圍較大,呈舌狀;席狀砂和遠(yuǎn)砂壩沉積區(qū)砂體厚度小,一般不超過3m。

2.2 儲(chǔ)集層物性變化

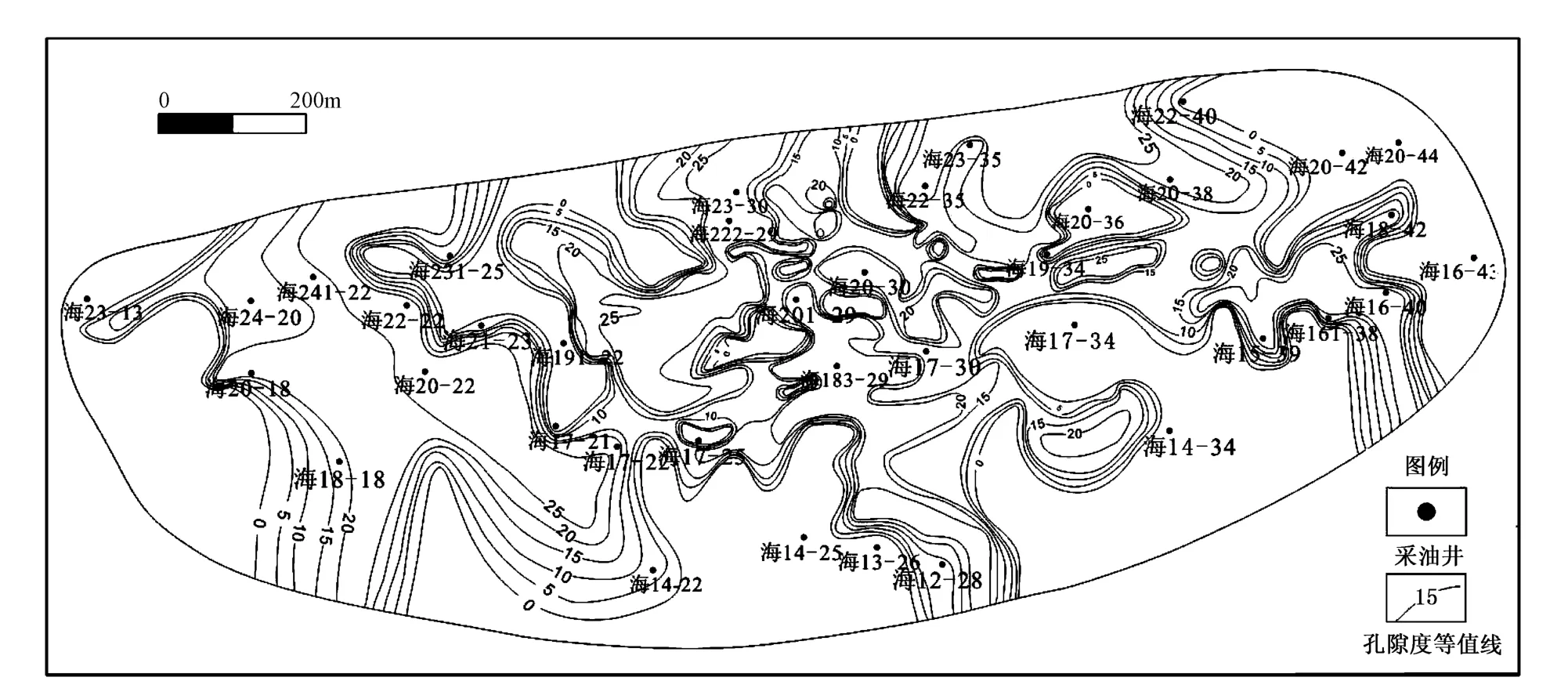

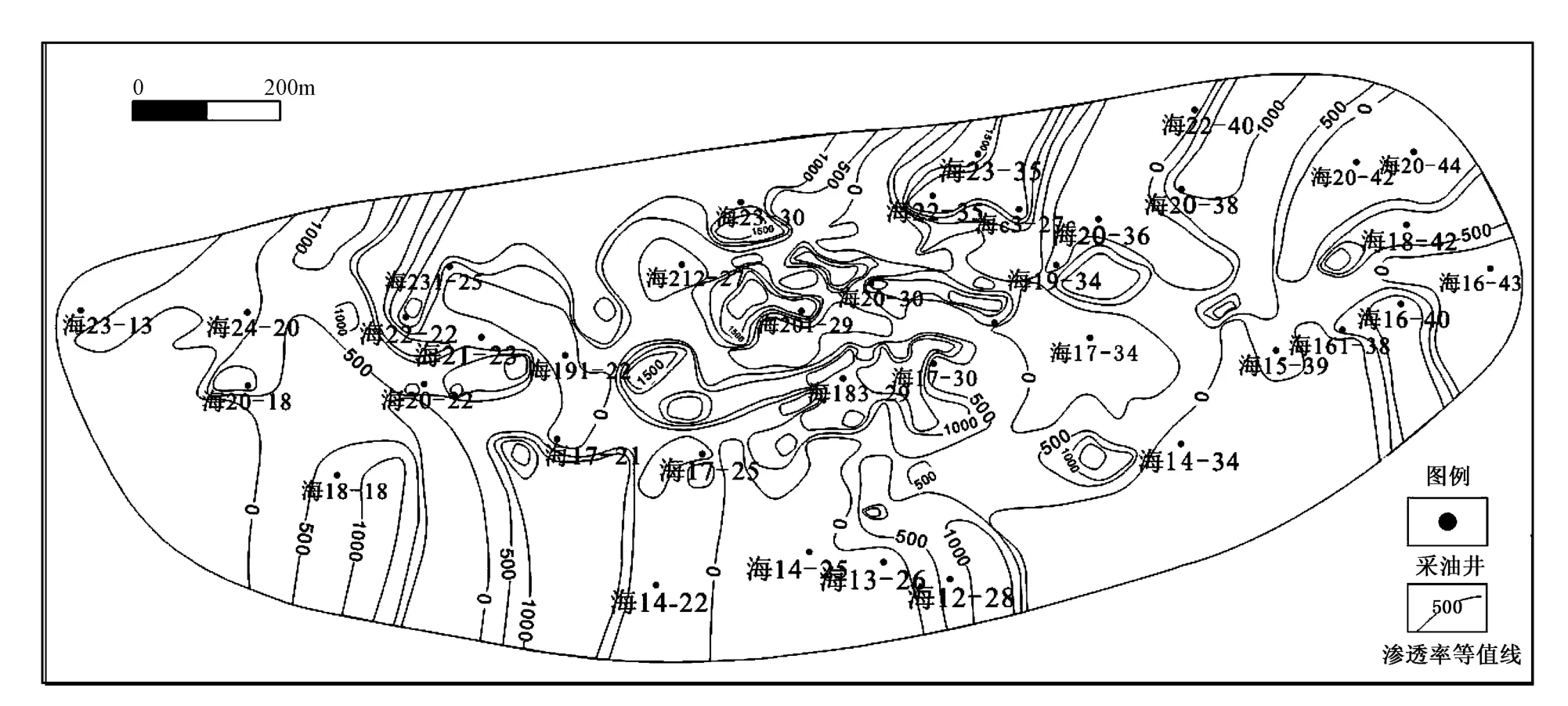

Ed1、Ed2儲(chǔ)集層孔隙度和滲透率受砂體幾何形態(tài)約束,具有較強(qiáng)的相關(guān)性。儲(chǔ)集層平均孔隙度為31.11%以上,最高達(dá)59.1%。同一小層孔隙度變化特征與平面沉積微相有較好的正相關(guān)性,水下分流河道及河口壩砂體孔隙度最高;儲(chǔ)集層平均滲透率為1524mD,最高滲透率達(dá)6580.8mD。

圖1 E(1-1)孔隙度等值線圖

圖2 E1-1)滲透率等值線圖

3 儲(chǔ)集層層內(nèi)非均質(zhì)性特征

儲(chǔ)集層層內(nèi)非均質(zhì)性指一個(gè)單砂層內(nèi)的巖性、物性和含油氣性的變化情況,是造成層內(nèi)滯留區(qū)的主要因素[7]。層內(nèi)非均質(zhì)性的指示包括粒度韻律、滲透率韻律及最高滲透層所處位置、層理構(gòu)造及滲透率各向異性、層內(nèi)夾層、層內(nèi)滲透率非均質(zhì)程度等。以層內(nèi)滲透率非均質(zhì)程度為指示,研究目的層段的層內(nèi)非均質(zhì)性。

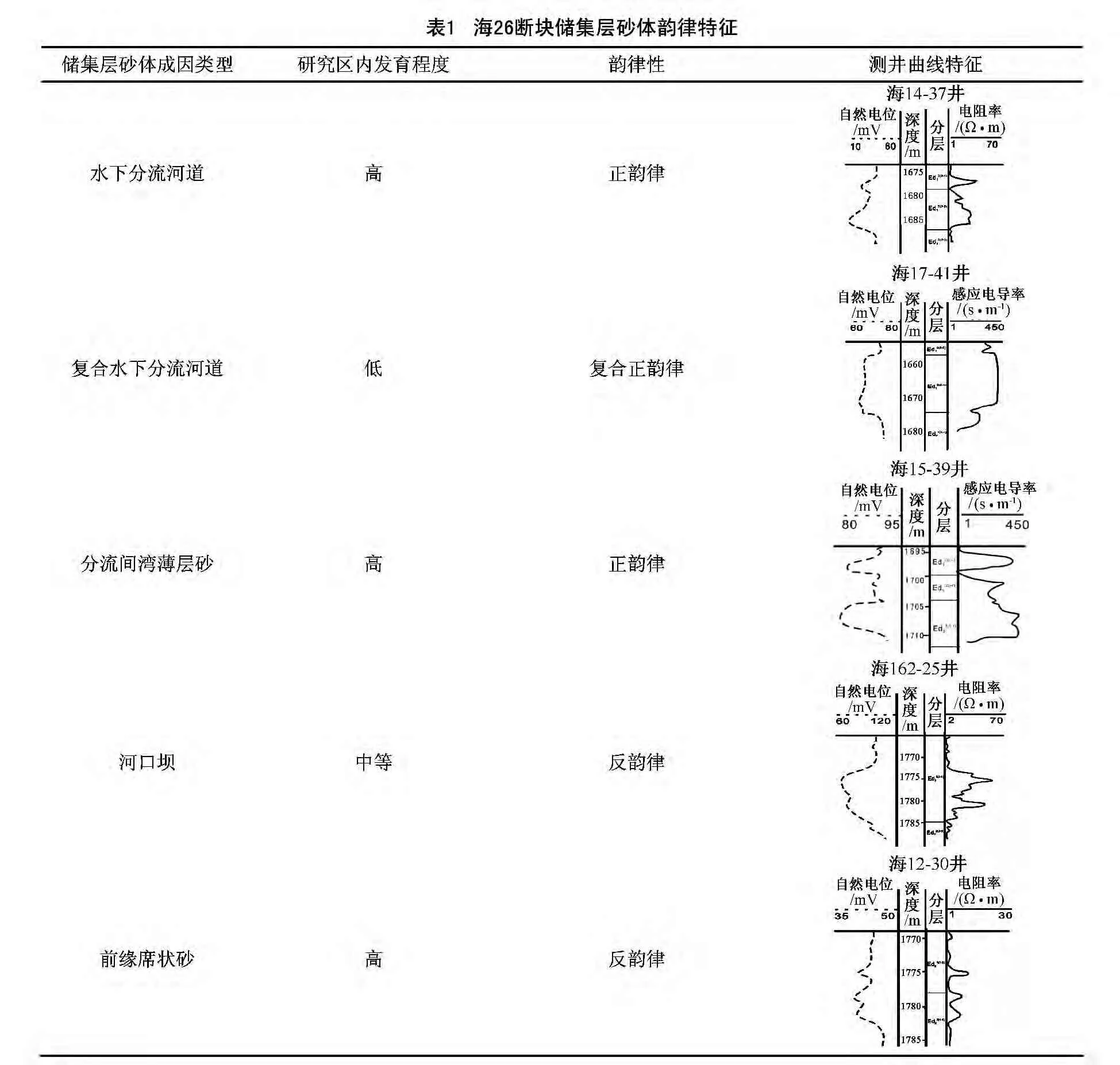

3.1 粒度韻律特征

不同的沉積環(huán)境會(huì)形成不同的韻律特征[8],正韻律以水下分流河道砂體為主,反韻律以河口壩砂體、前緣席狀砂砂體為主,復(fù)合韻律多發(fā)育在分流間灣砂體。上述層內(nèi)不同的韻律特征最終會(huì)反映在滲透率的差異性上,導(dǎo)致層內(nèi)非均質(zhì)性好的儲(chǔ)集層較少。Ed1、Ed2儲(chǔ)集層粒度韻律以正韻律為主(表1),導(dǎo)致注入水縱向波及開發(fā)效果不理想。

3.2 層內(nèi)滲透率非均質(zhì)程度

海26斷塊儲(chǔ)集層層內(nèi)滲透率變化范圍在95~2179mD,級(jí)差在2.03~134.7之間,變異系數(shù)在0.14~1.38。變異系數(shù)小于0.5的為均質(zhì)儲(chǔ)集層,占25%;在0.5~0.7之間的為中等非均質(zhì)儲(chǔ)集層,占20%;變異系數(shù)大于0.7的為非均質(zhì)儲(chǔ)集層,占55%。由此看來,海26斷塊Ed層內(nèi)非均質(zhì)性大部分較為嚴(yán)重。

4 儲(chǔ)集層微觀非均質(zhì)性特征

儲(chǔ)集層微觀非均質(zhì)性是指微觀孔道內(nèi)影響流體流動(dòng)的地質(zhì)因素[9]。主要包括孔隙、喉道的分布、孔隙結(jié)構(gòu)特征、黏土基質(zhì)及砂粒排列的方向性等。

4.1 孔隙特征

4.1.1 孔隙類型

結(jié)合鑄體薄片觀察,Ed1、Ed2儲(chǔ)集空間具有多種孔隙類型,主要有粒間孔、溶蝕孔、裂縫等,從而構(gòu)成復(fù)雜的孔隙系統(tǒng)。

1)粒間孔(包括原生和次生) 是主要孔隙,分布均勻,巖石骨架結(jié)構(gòu)多以游離-支架狀為主,點(diǎn)接觸,粒間可被黏土、方解石等礦物充填,區(qū)內(nèi)較為發(fā)育。

?

2)溶蝕孔(包括粒內(nèi)、粒表、基質(zhì)及膠結(jié)物溶洞、溶坑) 發(fā)育僅次于粒間孔。粒內(nèi)溶蝕孔多為長石或基質(zhì)及膠結(jié)物被淋濾、溶蝕而形成的蜂窩狀、支架狀孔隙,該類孔隙較小(孔隙直徑一般在2~10μm之間),發(fā)育較少。礦物顆粒表面見溶蝕坑、洞,多為石英淋濾或是長石溶蝕所形成。

3)裂縫孔(包括粒間、粒內(nèi)裂縫) 不是主要的孔隙形式。由于該套儲(chǔ)層巖性松散,故裂縫主要為粒間縫。裂縫呈不規(guī)則的線狀沿碎屑顆粒及粒間黏土分布,一般延伸不長,也有部分穿過顆粒,對(duì)儲(chǔ)層的儲(chǔ)集性能意義不大[10]。

4.1.2 幾何特征

對(duì)海26斷塊巖石薄片鑒定資料的統(tǒng)計(jì)表明,其巖石碎屑組分中主要為石英,次為長石和巖屑。其中,石英平均體積分?jǐn)?shù)為49.5%(Ed1為49.0%,Ed2為49.9%);長石平均體積分?jǐn)?shù)為37.1%(Ed1為36.9%,Ed2為37.3%),且以鉀長石為主,微斜長石次之;巖屑平均體積分?jǐn)?shù)為13.5%(Ed1為14.9%,Ed2為12.4%),以酸性噴出巖巖屑為主(Ed1為7.6%,Ed2為8.6%),其次為混合花崗巖(Ed1為4.6%,Ed2為2.1%),少量為花崗巖巖屑和變余砂巖巖屑。通過計(jì)算,巖石成份成熟度較高,為0.97。

4.2 孔喉特征

常見的單個(gè)喉道可以連通2個(gè)孔隙,反之,每個(gè)孔隙至少要和3個(gè)以上的喉道相通,多者可達(dá)6~8個(gè)。在同一儲(chǔ)層中,由于巖石的顆粒接觸關(guān)系、顆粒大小、形狀及膠結(jié)類型不同,喉道的類型也各不相同。

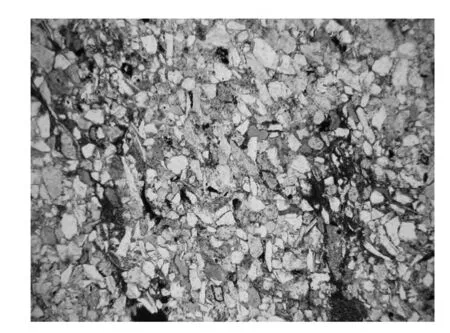

4.2.1 孔隙縮小喉道

該喉道往往發(fā)育于以粒間孔隙為主的砂巖儲(chǔ)集巖中,孔隙和喉道較難區(qū)分。巖石結(jié)構(gòu)多為顆粒支撐,強(qiáng)度低,膠結(jié)物較少甚至沒有。孔隙結(jié)構(gòu)屬于大孔粗喉(圖3)。

4.2.2 片狀和彎片狀喉道

喉道呈片狀或彎片狀,為顆粒之間的長條狀通道,分為窄片與寬片2種類型。區(qū)內(nèi)由于顆粒發(fā)生溶蝕作用,較寬的片狀喉道或管狀喉道較發(fā)育。喉道經(jīng)過溶蝕作用改造后可以是大孔粗喉型。

對(duì)海26斷塊巖石鑄體薄片分析發(fā)現(xiàn),區(qū)內(nèi)儲(chǔ)集層物性較好,孔隙類型以粒間孔為主,而由于構(gòu)造活動(dòng)局部會(huì)形成一些裂縫孔。與孔隙相伴生的喉道,直接制約了流體的流通能力,區(qū)內(nèi)的喉道主要類型為孔隙縮小喉道,片狀或彎片狀喉道部分發(fā)育。總體上看,海26斷塊儲(chǔ)集層物性較好。

圖3 巖石鑄體薄片照片(海20-30井,1776.6m,×100)

5 結(jié)論

1)海26斷塊東營組一、二段儲(chǔ)集層的層內(nèi)非均質(zhì)性強(qiáng),滲透率類型主要以正韻律為主,砂體縱、橫向上連通性變差;層間非均質(zhì)性相對(duì)較弱,主要受儲(chǔ)集層物性及沉積相帶控制,三角洲水下分流河道砂體是主力油層的發(fā)育區(qū);平面非均質(zhì)性受儲(chǔ)集層砂體幾何形態(tài)及孔隙度、滲透率的平面變化影響,非均質(zhì)性表現(xiàn)一般。

2)海26斷塊主要儲(chǔ)集層砂體具有中-高孔、高滲的物性特征,在平面上儲(chǔ)層砂體呈復(fù)雜網(wǎng)狀、連片狀和條帶狀展布。

3)通過對(duì)鑄體薄片的分析,區(qū)內(nèi)巖石孔隙類型以粒間孔為主,喉道主要類型為孔隙縮小喉道,儲(chǔ)集層物性總體較好。

[1]于翠玲,林承焰 .儲(chǔ)層非均質(zhì)性研究進(jìn)展 [J].油氣地質(zhì)與采收率,2007,14(4):15~18.

[2]吳勝和,熊琦華 .油氣儲(chǔ)層地質(zhì)學(xué) [M].北京:石油工業(yè)出版社,1998:155~172.

[3]汪立君,陳新軍 .儲(chǔ)層非均質(zhì)性對(duì)剩余油分布的影響 [J].地質(zhì)科技情報(bào),2003,22(2):71~73.

[4]趙鶴森,陳義才,唐波,等 .鄂爾多斯盆地定邊地區(qū)長2儲(chǔ)層非均質(zhì)性研究 [J].巖性油氣藏,2011,23(4):70~74.

[5]劉克奇,楊喜峰,楊春梅 .東濮凹陷衛(wèi)城81斷塊沙四段第二砂層組儲(chǔ)層非均質(zhì)性研究 [J].斷塊油氣田,2008,11(4):55~57.

[6]竇之林,董春梅,林承焰 .孤東油田七區(qū)中館4-館6砂層組儲(chǔ)層非均質(zhì)性及其對(duì)剩余油分布的控制作用 [J].石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2002,26(1):8~10.

[7]楊少春,周建林 .勝坨油田二區(qū)高含水期三角洲儲(chǔ)層非均質(zhì)特征 [J].石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2001,25(1):37~41

[8]盧云之,李興輝 .孤東油田七區(qū)中館4~6儲(chǔ)層非均質(zhì)性及剩余油分布規(guī)律 [J].江漢石油學(xué)院學(xué)報(bào),2001,23(4):22~25.

[9]王桂成,王羽君 .鄂爾多斯盆地英旺油田長8儲(chǔ)層非均質(zhì)性研究 [J].西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010,25(5):16~19.

[10]李云省,鄧鴻斌,呂國祥 .儲(chǔ)層微觀非均質(zhì)性的分形特征研究 [J].天然氣工業(yè),2002,22(1):37~40.